Un médecin au bagne chapitre 1

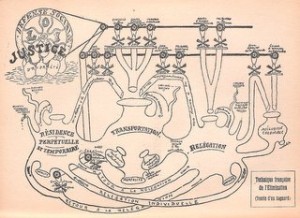

Le chapitre I du livre du docteur Louis Rousseau aborde l’histoire de la transportation et l’étude des différents textes de lois qui régissent le bagne. L’apport d’Alexandre Jacob apparait primordial, du fait d’une connaissance encyclopédique en matière de criminologie, acquise tout au long de sa détention. Dix-sept pages sont ainsi consacrées aux décrets du 18 septembre 1925 qui clôturent ce chapitre. Ces décrets n’induisent que quelques adoucissements alors que l’on aurait pu croire à la suite d’une forte campagne médiatique à une réforme totale de l’institution bagne. Louis Rousseau note pourtant quelques suppressions comme celle de la règle du silence absolu pendant les heures de repos, celle de la mise aux fers (ou boucle) ou celle de la punition du cachot. Le médecin relève aussi la mise à disposition d’un hamac pour toutes les classes de forçats ainsi que la réintroduction du travail salarié. Mais l’emploi de ce pécule est déterminé par décret du gouverneur de la Guyane. Les forçats libérés et astreints à résidence ne doivent plus désormais répondre qu’à un seul appel annuel. Ils ne sont plus en outre cantonnés à Saint Jean du Maroni. En prenant par exemple l’aggravation effective de la peine de réclusion prononcée par le TMS (Tribunal Maritime Spécial), le médecin s’interroge en fin de compte sur l’efficacité réelle de ces décrets : « Mais s’agit-il de conquêtes bien définitives ? Nous verrons combien il est difficile d’extirper de la pratique pénitentiaire les vieilles habitudes de répression ». Il est alors écrit que le législateur a enfanté et conforté un broyeur de vies punies. C’est cette machine que dessine Jacob pour illustrer le propos de son ami, médecin au bagne.

Le chapitre I du livre du docteur Louis Rousseau aborde l’histoire de la transportation et l’étude des différents textes de lois qui régissent le bagne. L’apport d’Alexandre Jacob apparait primordial, du fait d’une connaissance encyclopédique en matière de criminologie, acquise tout au long de sa détention. Dix-sept pages sont ainsi consacrées aux décrets du 18 septembre 1925 qui clôturent ce chapitre. Ces décrets n’induisent que quelques adoucissements alors que l’on aurait pu croire à la suite d’une forte campagne médiatique à une réforme totale de l’institution bagne. Louis Rousseau note pourtant quelques suppressions comme celle de la règle du silence absolu pendant les heures de repos, celle de la mise aux fers (ou boucle) ou celle de la punition du cachot. Le médecin relève aussi la mise à disposition d’un hamac pour toutes les classes de forçats ainsi que la réintroduction du travail salarié. Mais l’emploi de ce pécule est déterminé par décret du gouverneur de la Guyane. Les forçats libérés et astreints à résidence ne doivent plus désormais répondre qu’à un seul appel annuel. Ils ne sont plus en outre cantonnés à Saint Jean du Maroni. En prenant par exemple l’aggravation effective de la peine de réclusion prononcée par le TMS (Tribunal Maritime Spécial), le médecin s’interroge en fin de compte sur l’efficacité réelle de ces décrets : « Mais s’agit-il de conquêtes bien définitives ? Nous verrons combien il est difficile d’extirper de la pratique pénitentiaire les vieilles habitudes de répression ». Il est alors écrit que le législateur a enfanté et conforté un broyeur de vies punies. C’est cette machine que dessine Jacob pour illustrer le propos de son ami, médecin au bagne.

Un médecin au bagne

Editions Fleury 1930, p1-44

CHAPITRE PREMIER La Peine des Travaux Forcés

Histoire de sa législation

Sous l’ancien régime les criminels étaient condamnés à ramer dans les galères royales. Les progrès de la navigation à voile amenèrent le débarquement des chiourmes qui furent internées dans certains locaux des ports de guerre appelés bagnes.

En 1791, l’Assemblée Constituante élabora une refonte générale de la législation pénale. La marque, les mutilations, les châtiments corporels et la perpétuité des peines furent abolis. La peine des travaux forcés prit le nom de peine des fers et sa durée ne pouvait plus dépasser vingt-quatre ans. Elle consistait en travaux pénibles au profit de l’Etat dans les ports de guerre, les arsenaux maritimes et les marais.

Le Code dé 1810 rétablit la perpétuité des peines et la marque pour tous les criminels. Les lieux d’exécution des travaux forcés ne changèrent pas : c’étaient les bagnes de Brest, de Lorient, de Rochefort et de Toulon. Les femmes subissaient cette peine dans une maison de force.

Émus par la dépravation des condamnés assujettis à la peine des travaux forcés et par le chiffre alarmant des récidivistes, le gouvernement de la Restauration, et plus tard celui de Louis-Philippe, projetèrent de substituer aux bagnes métropolitains la transportation. Ces projets ne furent suivis d’aucune réalisation, pas plus que les tentatives faites pour substituer au régime collectif et démoralisateur des bagnes l’isolement individuel des condamnés. Ces tentatives échouèrent devant les dépenses qu’auraient occasionnées la construction de prisons nouvelles et l’aménagement des anciennes. Il était réservé au Second Empire de créer la transportation.

Dans son message du 22 novembre 1850, Louis-Napoléon, président de la République, déclarait : « Six mille condamnés renfermés dans nos bagnes grèvent le budget d’une charge énorme, se dépravent de plus en plus, et menacent incessamment la société. Il me semble possible de rendre la peine des travaux forcés plus efficace, plus moralisatrice, moins dispendieuse et plus humaine, en l’utilisant aux progrès de la colonisation française ». Survint le coup d’Etat du 2 décembre 1851. Plus fidèle à ses promesses en matière de législation criminelle qu’à son serment à la constitution, le prince président devenu empereur, fit honneur à ses déclarations. Dès le 21 février 1852 on pouvait lire dans le Moniteur l’annonce de la prochaine évacuation des bagnes. L’homme du 2 décembre, peu difficile sur la légalité des moyens, n’attendit pas la loi qui devait instituer la transportation. Par le décret du 27 mars 1852, dont les dispositions essentielles se retrouvent dans la loi de 1854, il expédiait deux mille forçats en Guyane. Deux ans plus tard, le 30 mai 1854, la loi sur la transportation était votée.

Le vote de cette loi fut précédé de la lecture d’un rapport de M. du Miral, député au Corps législatif[1]. C’est dans ce rapport qu’on peut chercher dans quel esprit fut élaborée la loi : le châtiment du criminel, y est-il dit, a pour base et pour limite la justice et l’utilité sociale. Il doit procurer l’expiation du crime, l’amendement du coupable et la préservation de la société. Ce dernier but sera atteint si la peine du criminel comporte son éloignement, autant que possible définitif, de la Métropole et si elle est assez afflictive pour donner à réfléchir à tous ceux qui sont sur le point de commettre un crime. Les travaux forcés seront donc exécutés sur une terre lointaine et le condamné au moment de sa libération sera tenu de rester à la colonie un temps égal à celui de sa peine. Il y restera toujours s’il est condamné à huit ans et au-delà.

Pour faire passer la loi, il fallait en faire miroiter les avantages. M. du Miral vanta les résultats de la transportation anglaise qui depuis un siècle avait été pratiquée avec succès dans plusieurs colonies naissantes. Il donna notamment l’exemple tout récent de l’Australie occidentale et cita la dernière dépêche du comte Grey, gouverneur de cette colonie lointaine : « Tout marche, disait ce haut fonctionnaire, de la manière la plus satisfaisante ; il n’est aucun détenteur de « billets de permis » qui ne soit placé ; la conduite de tous les prisonniers est si régulière que la prison est close et que les anciennes appréhensions disparaissent ». Mais, pensant que ce tableau de forçats sages, heureux et en passe de devenir propriétaires, pourrait peut-être produire sur son auditoire un effet défavorable au vote de la loi, M. du Miral se hâta de montrer que l’intérêt colonisateur, bien qu’il dût être pris en considération, n’était qu’accessoire, que jamais il ne ferait fléchir la sévérité de la discipline ni diminuer l’exemplarité de la peine, qu’il n’y avait aucun antagonisme entre cet intérêt et l’intérêt pénal, qu’on pouvait satisfaire d’abord à celui-ci, ensuite à celui-là, et que le libéré serait un colon d’autant plus utile qu’il « aurait mieux expié sa peine et acquitté le châtiment ». Puis le député impérial posa ce principe : « Il n’y a pas d’expiation intelligente du crime sans amendement du coupable, ni d’amendement sérieux et sûr sans l’expiation exemplaire du crime ».

Il convient de faire remarquer dès à présent que, dans la pensée du député impérial, la conversion de toutes les peines en peines perpétuelles par l’artifice de la résidence obligatoire à l’issue de la peine principale, était très probablement le seul et vrai moyen de préservation sociale auquel il crut en son for intérieur, la seule raison d’être de la loi. Mais il se garda bien de l’avouer.

En fait, la loi du 31 mai 1854 établit que les travaux forcés seront subis à l’avenir sur le territoire d’une ou plusieurs colonies autres que l’Algérie, et que les condamnés y seront employés aux travaux les plus pénibles de la colonisation et à tous autres travaux d’utilité publique. Les femmes ne seront transportées que facultativement. Les hommes âgés de plus de soixante ans ne seront pas condamnés aux travaux forcés mais seulement à la réclusion en France.

L’enchaînement deux à deux et la traîne du boulet sont autorisés. Tout individu condamné à moins de huit années de travaux forcés sera tenu de résider dans la colonie pendant un temps égal à la durée de sa condamnation, et toute sa vie si la condamnation atteint ou dépasse huit années. Tout condamné à temps qui s’évade sera puni de deux à cinq ans de travaux forcés, et tout libéré de un à deux ans. Tout condamné à perpétuité, coupable d’évasion, sera astreint au port de la chaîne pendant deux ans au moins et cinq ans au plus. Les infractions seront jugées par un Tribunal maritime spécial et, jusqu’à la création de ce tribunal, par le conseil de guerre de la colonie. La loi laisse à un règlement d’administration publique le soin de déterminer le régime disciplinaire. Voilà ce qui concerne la répression. .

Voyons maintenant ce qui concerne le relèvement des criminels. La loi de 1854 accorde aux condamnés de bonne conduite l’autorisation de travailler pour l’habitant ou l’administration, dans les conditions que l’administration déterminera. Des concessions de terrain seront accordées aux condamnés de bonne conduite et ces concessions pourront devenir définitives à leur libération. Leurs enfants pourront en hériter car – il convient de le dire – le lendemain du jour où fut votée la loi de 1854, une autre loi abolissait la mort civile qui frappait les anciens forçats.

La loi de 1854 expédie donc tous les condamnés aux colonies ; cela est clair. Quant à la réalité de la peine, elle ne la définit pas. Elle reste vague à dessein et se contente de poser des principes généraux : l’application de ces principes est réservée à des règlements qui compléteront la loi, en feront une « loi vivante » pour se servir de l’expression même de M. du Miral.

La discipline des forçats restait donc définie comme autrefois par les anciennes ordonnances royales. Ils étaient toujours bâtonnés et mutilés. Devant les médiocres résultats ainsi obtenus, le gouvernement intervint, mais il y mit le temps. Il fallut attendre un quart de siècle, jusqu’au 18 juin 1880, pour voir paraître le premier décret relatif au régime disciplinaire des condamnés. Déjà en 1878 le Sénat avait été saisi d’une proposition de loi de M. Schoelcher relative à l’interdiction de la bastonnade dans les pénitenciers coloniaux. Deux ans plus tard, pour mettre frein sans doute à une pratique excessive, les gouverneurs des colonies pénitentiaires reçurent les Instructions ministérielles du Premier Avril 1880 « ordonnant de surseoir désormais sans distinction à l’exécution de toute sentence capitale ». On devine sans peine les motifs qui provoquèrent ces instructions. Enfin le décret annoncé en 1854 parut le 18 juin 1880.

Ce décret comprend deux titres. Le titre premier répartit les condamnés en cinq classes. Ceux de la cinquième et de la quatrième classes sont employés aux travaux les plus pénibles et ne reçoivent aucun salaire. A partir de la troisième classe ils reçoivent un salaire qui augmente jusqu’à la première classe. Le condamné de bonne conduite progresse en classe tous les six mois. Le condamné de première classe peut être autorisé à travailler chez l’habitant sous le régime dit de l’assignation et proposé pour une concession de terrain.

Le titre second traite du régime disciplinaire. Finies la bastonnade et autres peines corporelles ! Les infractions à la discipline sont sagement codifiées et plus raisonnablement punies. Les punitions infligées par le directeur de l’administration sur la proposition des agents sont : la prison, la boucle simple ou double, la cellule et le cachot. Les suppléments et les salaires peuvent être retranchés par mesure disciplinaire, mais le condamné a toujours droit à la ration normale. Le refus de travail, considéré commet une infraction de peu d’importance, entraîne la prison de nuit sans mise au pain sec. Le régime du pain et de l’eau n’échoit qu’aux punis de cellule ou de cachot, un ou deux jours sur trois selon le cas.

L’intérêt colonisateur était heureusement favorisé par le décret de 1880 et les résultats obtenus dans nos colonies pénitentiaires au cours des dix années qui suivirent sont là pour le prouver. C’était trop beau ; cela ne pouvait durer. Le 15 mai 1889 M. Housez, chef de division au Ministère des Colonies, adressa au Sous-Secrétaire d’Etat un rapport concluant à la nécessité de réformer tout le régime pénitentiaire. C’était le premier coup de feu tiré par l’école de la manière forte contre le décret de 1880 jugé trop humanitaire. M. Housez faisait valoir que cet acte restreignait outre mesure l’autorité du personnel de surveillance, que la répression des fautes disciplinaires commises par les condamnés aux travaux forcés était à peu près illusoire, et que l’administration, après avoir épuisé toutes les rigueurs du règlement, se trouvait trop souvent désarmée. Quant aux peines judiciaires, elles sont à créer, disait M. Housez. « Souvent l’on voit des forçats condamnés plusieurs fois à perpétuité » et d’autres « accumuler sur leur tête cent, cent-cinquante et deux cents ans de travaux forcés ». Cette peine perd ainsi toute efficacité… Il fallait donc que le département se préoccupât d’étudier au plus vite les moyens de refondre les règlements d’administration publique rendus en exécution de la loi de 1854. Cela était d’autant plus urgent que la loi récente du 27 mai 1885 instituant la relégation des récidivistes allait encore grossir le chiffre de la population pénale transportée. M. Housez terminait son rapport en faisant observer qu’il fallait se presser et surtout se garder d’attendre la réforme du Code pénal projetée depuis peu, mais qui risquait de se faire attendre. Puis il demandait que l’on confiât à une commission permanente, composée exclusivement d’administrateurs, le soin de préparer les actes qui devaient servir de base à la réorganisation du service pénitentiaire, et il désignait les treize membres, parmi lesquels se trouvait M. Léveillé, professeur de droit.

M. Housez fit preuve de perspicacité en pressentant que la réforme du Code pénal ne serait pas faite avant longtemps. Il fit observer avec raison que pour un vol de vivres, d’embarcation ou de tout objet susceptible de servir à une évasion, le forçat, par application de l’article 56 du Code pénal, était condamné de cinq à quarante ans de travaux forcés, en sorte que, coupable de deux ou trois infractions de ce genre, il pouvait se constituer un solde débiteur de cent ou deux cents ans de travaux forcés ; la peine principale pouvait être aussi bien perpétuelle que temporaire.

Nous remarquerons avec M. Housez que ces pénalités n’étaient plus exemplaires. Le forçat, qui n’ignore pas que les longévités bibliques sont rares en Guyane et cherche toujours à s’évader, fonçait sur l’infraction comme un noyé sur une planche de salut. Les législateurs, qui ont la manie de faire des échelles de peine, ayant décidé que les travaux forcés étaient plus dur que la simple prison, ne pouvaient s’imaginer qu’on pût punir un forçat par autre chose que la mort ou d’autres travaux forcés, par exemple par la simple prison. On conçoit donc que M. Housez se soit employé à redresser une erreur qui avait à ses yeux de déplorables conséquences et à demander l’institution pour les forçats de peines judiciaires efficaces. Malheureusement il se produisit une réaction brutale là où une sage et simple réforme aurait suffi et le législateur de 1880, qui avait voulu que le condamné qui travaille eût un salaire et ne mourût pas de faim quand il ne pourrait plus travailler, vit son œuvre détruite par les décrets de 1889 et 1891.

Tout d’abord parut le décret du 4 octobre 1889 qui créait le Tribunal maritime spécial. Il déterminait la composition de ce tribunal, définissait sa compétence, fixait la procédure applicable et les voies de recours. Désormais tous les condamnés aux travaux forcés seront justiciables de ce tribunal pour tous les crimes et délits commis dans la colonie où s’exécute la peine, et particulièrement les condamnés et les libérés qui se rendent coupables du crime d’évasion.

Le moulin construit il fallait lui fournir la mouture. Ce fut l’œuvre du décret du 5 octobre 1889 qui resta jusqu’en 1925 le véritable code du bagne.

Les treize auteurs de ce décret jugèrent que contre les forçats que l’on ne pouvait plus bâtonner ni mutiler, il ne pouvait exister que deux moyens de répression : la mort et l’incarcération. Il fallait que les châtiments subis sans délai constituent une aggravation réelle et immédiate. Sous prétexte que la discipline des chiourmes était jusqu’alors dévolue au pouvoir exécutif par l’article 373 du Code de justice militaire maritime, les treize fondateurs du régime pénitentiaire colonial actuel se crurent autorisés à agir selon leur bon plaisir. Non seulement ils firent une règle disciplinaire spéciale, ils firent encore une législation pénale complète dont ils exclurent radicalement le droit commun.

Le décret du 4 septembre 1891 institua une commission disciplinaire qui devait apprécier arbitrairement chaque faute disciplinaire.

Deux nouvelles peines furent créées : l’emprisonnement spécial et la réclusion cellulaire, peines très dures définies dans leur détail, la première par l’arrêté du 15 février 1905, la seconde par celui du 1er juillet 1904[2]. L’emprisonnement est caractérisé par l’isolement nocturne avec travail en commun le jour, la réclusion cellulaire par l’isolement permanent de jour et de nuit avec travail cellulaire. Cette dernière peine remplacera désarmais le port de la chaîne pour les condamnés à perpétuité coupables d’évasion – décret du 13 octobre 1906.

Deux nouvelles incriminations furent prévues : la voie de fait sur un agent et le refus de travail.

La voie de fait sur un agent de l’administration sera punie de mort ou de réclusion cellulaire – deux ans à cinq ans – si les circonstances atténuantes sont accordées. Pourquoi cette rigueur ? Qu’un condamné qui attente à la vie d’un agent soit puni de mort, cela se conçoit et il en a été toujours ainsi ; mais que ce même condamné, lorsqu’il jette un bouton de culotte ou un couvercle de gamelle dans la direction d’un agent, soit condamné à cinq ans de réclusion cellulaire, cela est excessif, tout au moins inutile. Le droit commun réprime la voie de fait par une échelle de peines qui va de seize francs d’amende à la mort, et qui comporte la prison. Le législateur de 1889 trouvait là de quoi réprimer une infraction qui est d’ailleurs peu commune au bagne.

Les anciennes ordonnances punissaient le refus de travail de la bastonnade. Le législateur de 1880 supprima ce châtiment corporel sans rien mettre à la place. Celui de 1889 qui, sans doute, avait entendu les agents de l’administration pénitentiaire se plaindre de ce que les forçats ne voulaient jamais rien faire surtout depuis qu’on ne pouvait plus les frapper, y substitua l’emprisonnement spécial pour une durée de six mois à deux ans ou la réclusion cellulaire pour une durée égale, selon qu’il s’agirait d’un condamné à temps ou d’un condamné à perpétuité.

Enfin le décret de 1889 étend aux condamnés à l’emprisonnement et à la réclusion cellulaire le bénéfice de la loi du 14 août 1885 sur la libération conditionnelle et leur permet, quand ils ont fait les deux-tiers de leur peine en se conduisant bien, d’être réintégrés dans les chantiers de la Transportation.

Cette libération conditionnelle ne devait jamais être étendue en fait à la peine principale des travaux forcés. La Chambre avait adopté, quand elle vota la loi du 14 août 1885, un projet qui étendait la libération conditionnelle aux travaux forcés comme aux autres peines. Au Sénat la commission parlementaire modifia le texte en stipulant que l’assignation – travail chez un particulier qui vous nourrit et vous loge – et l’envoi en concession n’étaient autre chose que des libérations conditionnelles.

Cela peut se concevoir pour la peine principale, mais pour les peines des travaux forcés encourues dans la colonie pour évasion par les condamnés à temps, ce qui était la règle avant 1925, il semble bien que la libération conditionnelle aurait dû leur être appliquée. Elle ne le fut jamais parce que l’administration pénitentiaire a pour unique objectif de maintenir hors de France jusqu’à leur mort tous ces condamnés à temps.

Ces mesures de droit spécial aboutissent quelquefois à des résultats juridiques ridicules. Voici par exemple ce que l’on pouvait voir avant 1925 alors qu’un condamné à temps qui s’évadait, au lieu d’être justiciable comme présentement de réclusion cellulaire, était puni d’années supplémentaires de travaux forcés : un transporté tuait un autre transporté, cet homicide volontaire lui valait – et lui vaudrait encore – cinq ans de réclusion cellulaire. Après avoir purgé quarante mois de sa peine il était conditionnellement libéré, cependant qu’un transporté condamné à cinq ans de travaux forcés pour évasion ne bénéficiait pas de la loi du 14 août 1885. D’une part il s’agit de l’infraction la plus grave ; de l’autre d’un acte qui dans plusieurs législations, et notamment dans notre législation métropolitaine, échappe à toute répression légale.

La reconstitution du régime disciplinaire fut l’œuvre du décret du 4 septembre 1891. Le but de ce décret fut de rendre à la peine des travaux forcés « son caractère indispensable d’intimidation et d’exemplarité ». Les infractions à la discipline ne sont plus codifiées. Elles sont punies par la Commission disciplinaire instituée par le décret susvisé.

Il y a trois punitions : la prison de nuit, la cellule et le cachot avec la double boucle. Les classes de condamnés sont réduites à trois et la situation du condamné de troisième classe est rendue beaucoup plus dure que ne l’était auparavant celle des condamnés de la cinquième. « Affectés aux travaux les plus particulièrement pénibles », ils sont désormais groupés et séparés de ceux des autres classes, couchent sur la planche et peuvent être mis la nuit à la boucle simple. Ils sont enfermés dans les cases tout le temps qu’ils ne passent pas aux travaux forcés et sont astreints au silence. L’avancement en classe est ralenti. Un condamné ne peut passer à la deuxième classe qu’au bout de deux ans. Pour passer à la première classe il faut avoir fait la moitié de sa peine, dix ans pour un condamné à vingt ans, dix ans aussi pour les condamnés à perpétuité. Les condamnations entraînent le retour à la troisième classe. Les punitions disciplinaires peuvent aussi s’accompagner du renvoi à la classe inférieure. Seuls les condamnés de première classe pourront obtenir une concession et travailler chez l’habitant sous le régime de l’assignation. Ne pouvant recourir aux châtiments corporels proprement dits, le décret crée une classe d’incorrigibles rassemblés dans un quartier spécial où ils sont astreints aux plus pénibles travaux et couchent sur un lit de camp avec la double boucle. La salle de discipline y vient renforcer la cellule et le cachot. Enfin ce décret détruit le salariat pénal institué par le législateur de 1880. La gratuité du travail pénal est un des principes intangibles de la nouvelle école et le législateur de 1891 est amené à n’allouer la ration normale que sous condition de travail exécuté d’après une tâche déterminée. La nourriture du forçat transforme ainsi en gratification. Sans l’exécution de cette tâche le transporté n’a droit qu’au pain et à l’eau.

L’excès de rigueur de ce décret amena des modifications successives. C’est ainsi que par le décret du 19 décembre 1900 la double boucle fut supprimée et remplacée par la boucle simple, et que les délais de passage d’une classe à l’autre furent considérablement raccourcis par le décret du 26 février 1907. Le rapporteur de ce dernier décret exposait ainsi les motifs pour lesquels il fallait adoucir la rigueur de la réglementation du 4 septembre 1891 : « … Les condamnés à de longues peines, découragés par la difficulté de l’accès à la première classe, perdent tout désir de revenir au bien ; ceux qui ne cèdent pas à ce découragement sont usés et inaptes à la colonisation quand ils parviennent a la première classe… » Cet aveu démontre qu’en pratique pénitentiaire les prescriptions trop rigoureuses et qui dépassent la limite du raisonnable aboutissent à des résultats opposés aux résultats cherchés, quand, du fait de leur trop grande rigueur, elles ne restent pas lettre morte.

Obligation à la résidence

Relégation

L’article 6 de la loi de 1854 oblige les condamnés aux travaux forcés à résider à la colonie quand ils ont terminé leur peine. Ils y résident un temps égal à la durée de leur peine ; c’est le doublage. Ils y résident toujours si la peine est de huit ans et plus. La libération du condamné est en quelque sorte une seconde peine qui commence.

Or il arrivait très souvent que des condamnés à moins de huit ans étaient frappés pour évasion d’une nouvelle peine de deux à cinq ans de travaux forcés. Il eût semblé que le temps passé sous écrou pendant cette nouvelle condamnation puisse leur compter comme résidence. L’administration pénitentiaire, par une interprétation abusive, faisait doubler aussi les peines prononcées en vertu de l’article 7 de la loi de 1854 qui punit l’évasion. Cette mesure maintenait à la colonie un nombre considérable de sujets, car les condamnés et les libérés s’évadent en grand nombre et sont très souvent réintégrés et punis. Depuis 1925, la réclusion cellulaire a remplacé les travaux forcés pour les condamnés à temps qui s’évadent. L’administration pénitentiaire se trouve ainsi privée d’une arme terrible qui lui permettait d’éterniser les peines de tous ses condamnés à moins de huit ans. Cela lui est égal car elle a pour atteindre ce but plusieurs cordes à son arc.

Tout est fait dans la législation pénitentiaire pour que le condamné à temps ne revoie plus jamais la Métropole et meure en Guyane. La loi de 1885, sur les récidivistes, institua la relégation aux colonies de toute une nouvelle catégorie de délinquants. C’est encore la Guyane qui reçut tous les sujets relégués à la suite de plusieurs peines correctionnelles. Elle devait conserver aussi, dans les mêmes camps spéciaux, les libérés des travaux forcés astreints à la résidence contre qui serait prononcée la peine supplémentaire de la relégation.

La loi du 27 mai 1885 fut suivie du décret qui réglementait le régime de la relégation collective. Ce régime n’est qu’une copie de l’ancienne transportation britannique : après une période d’épreuve et d’instruction au cours de laquelle les relégués sont formés à la culture ou entraînés à l’exercice d’un métier ou d’une profession, ils peuvent s’engager et devenir concessionnaires. La discipline ne diffère de celle des travaux forcés que par moins de sévérité. Les peines sont les mêmes, mais atténuées dans leur rigueur et de moindre durée. La relégation a aussi son quartier spécial pour incorrigibles.

Si pour de petits délits les relégués relèvent comme les condamnés aux travaux forcés d’une commission disciplinaire, ils relèvent des tribunaux de droit commun pour les crimes et délits graves, et aussi pour l’évasion, sauf le cas, très fréquent d’ailleurs, où le relégué poursuivi pour évasion provient des travaux forcés, et est, de ce fait, considéré à la fois comme relégué et comme libéré astreint à la résidence.

Les relégués de cette catégorie ne pourront pas non plus bénéficier du droit qu’ont les relégués d’origine correctionnelle d’introduire devant le Tribunal de la localité où ils résident et six ans après la libération de la peine principale, une demande pour se faire relever de la peine complémentaire de la relégation.

Enfin, tous les relégués collectifs, quels qu’ils soient, peuvent être admis à bénéficier de la relégation individuelle qui leur permet de résider en liberté dans la colonie et ne les oblige qu’à se conformer à certaines mesures de surveillance. La bonne conduite, des moyens honorables d’existence, une profession ou un métier conditionnent l’obtention de cette faveur qui n’est accordée qu’à un tout petit nombre.

Depuis la loi sur les récidivistes, beaucoup de condamnés aux travaux forcés contre qui la peine complémentaire a été prononcée, vont tout droit à la relégation collective dès qu’ils sont libérés. Ils vont, en somme, d’un bagne à l’autre. Mais les autres, ceux qui sont seulement astreints à la résidence, que deviennent-ils ?

La loi de 1854 avait laissé au pouvoir exécutif le soin de réglementer le régime des condamnés en cours de peine, mais elle était restée muette quant au régime afférent au lendemain de la peine. Ce silence n’empêcha pas les législateurs de la IIIe République de régler le sort des libérés. Au début de la transportation, une série de décrets – 29 août 1855 et 21 juin 1858 – les avait rendus justiciables des conseils de guerre et assujettis à la discipline militaire sans toutefois les obliger au travail. Le libéré était libre d’aller où il voulait dans la colonie, exactement comme s’il avait été libéré dans la Métropole sous le régime d’avant 1854. Aucune profession ne lui était interdite ; il pouvait, au gré de ses aptitudes et de ses goûts, se procurer des ressources honnêtes. Il en fut ainsi Jusqu’en 1874 (dépêche ministérielle du 22 août). A cette époque, l’administration considérant, à juste titre d’ailleurs, que la subordination militaire à l’encontre du libéré n’était pas en rapport avec les idées du jour, l’en dégagea. Seule la compétence des tribunaux militaires fut maintenue. C’était un pas de fait dans la voie du droit commun. Quelques années plus tard, la Chancellerie convint d’adopter tout à fait le droit commun et, le 13 janvier 1888, un décret astreignit les libérés à répondre à deux appels annuels et les soumit définitivement aux juridictions de droit commun. Ainsi pendant que le droit spécial envahissait de plus en plus le code des condamnés en cours de peine, il disparaissait de celui des libérés.

Un observateur naïf pourrait croire que ce passage du droit exceptionnel au droit commun fut inspiré par an sentiment de justice. La justice n’eut rien à faire dans ce revirement, ou plutôt si, et beaucoup. La loi du 27 mai 1885 sur la relégation des récidivistes avait été promulguée. Son article 2 ayant refusé aux diverses juridictions militaires le droit de prononcer contre qui que ce soit la relégation, les libérés échappaient ainsi aux conséquences de cette nouvelle loi pénale. Il fallait donc, pour pouvoir condamner les libérés à la relégation, dès qu’ils commettraient une infraction, que ces libérés fussent jugés par un tribunal de droit commun. Ici le droit spécial ne s’effaça que pour aggraver la situation juridique des libérés. Mais il n’abdiqua pas pour cela complètement et, dans les décrets du 13 janvier 1888 et du 9 septembre 1890, il créa des infractions qui devaient fatalement amener à la relégation de nombreux individus : ce furent l’absence appels périodiques et le vagabondage. Deux condamnations pour ce genre de délits ajoutées à la condamnation aux travaux forcés conduiront désormais à la relégation. C’est de cette façon que beaucoup de libérés qui n’étaient astreints qu’au doublage, à la résidence à temps, perdirent tout espoir de jamais revoir leur pays. On voit donc qu’au moyen de la transportation, de l’obligation à la résidence et de la relégation, les législateurs ont forgé un tout homogène et hermétique d’où les forçats, une fois entrés, ne peuvent plus sortir que par l’évasion.

Le libéré doit justifier de moyens d’existence consistant :

1° dans la possession légitime de biens suffisants venus au libéré d’une source qu’on peut contrôler ;

2° dans l’exploitation effective d’une concession régulièrement obtenue ;

3° dans l’exercice d’un négoce non interdit à cette catégorie d’individus ;

4° dans un engagement de travail dont la durée ne peut être inférieure à un mois.

Celui qui ne justifie pas de l’un de ces moyens d’existence ou qui se prévaut d’un engagement fictif est passible de l’article 371 du Code pénal. Une période de dix jours, depuis la libération de la peine ou depuis l’expiration d’un contrat de travail, est nécessaire pour qu’une pénalité soit appliquée au délit de vagabondage ainsi défini. En France, cet intervalle est de vingt et un jours pour les sujets libérés de n’importe quelle peine. On l’a raccourci en Guyane, probablement parce qu’il y est très difficile de trouver du travail. Aussi le vagabondage est-il le fait de beaucoup de libérés. De son propre gré, et sans l’assentiment du pouvoir législatif, le décret du 29 septembre 1890, en définissant les éléments constitutifs du vagabondage pour les libérés, en a fait un délit spécial beaucoup plus difficile à ne pas commettre que le délit de vagabondage tel qu’il est défini en France.

Ce n’est pas tout. Un acte local rendu par le gouvernement de la Guyane le 7 décembre 1891 interdit aux libérés les professions de débitant de boisson, de restaurateur, de logeur, de bijoutier, d’entrepreneur et de brocanteur ; un peu plus tard la profession d’exploiteur de concession aurifère leur fut interdite.

Plus encore ! Bien que tout condamné à la peine des travaux forcés à temps soit de plein droit condamné à la peine accessoire de l’interdiction de séjour, il arrive que le juge diminue la durée de cette interdiction et déclare même que le condamné n’y sera pas soumis. Un décret du 28 novembre 1906 rendu en exécution de la loi sur la relégation donna au gouverneur la faculté d’interdire par voie administrative le séjour du chef-lieu de la colonie et de ses quartiers, dans un périmètre déterminé par un règlement d’administration publique, à tous les transportés soumis à l’obligation de la résidence. Il s’ensuit que la ville de Cayenne qui, avec ses 12.000 habitants, atteint presque la moitié de la population totale de la colonie est interdite aux libérés. De quel côté se tourneront-ils donc pour trouver du travail ?

Au lendemain de sa peine le libéré n’a pas le sou. L’Administration ne lui a constitué aucun pécule. Avant 1925 le principe de la gratuité du travail forcé s’y opposait. Depuis 1925 la rémunération du travail, comprise comme nous le verrons, n’a rien changé à la situation. Il est malade ou tout au moins débilité. Chez le colon il est évincé par le condamné en cours de peine, le forçat « en activité de service » que l’Etat cède aux particuliers pour soixante-quinze centimes par jour[3], ou, par celui qui y est employé sous le régime de l’assignation. Les concessions sont un leurre[4]. Le nombre des concessionnaires est à peu près constant, n’a jamais excédé cent-cinquante, c’est-à-dire représenté plus de la quarantième partie de la population pénale. Ce n’est pas encore là la solution que réclame cette population d’oisifs forcés à qui tout travail est interdit parce qu’il n’y en pas dans le pays. Alors ? Eh bien ! alors c’est bien simple : c’est ici que le mécanisme du décret du 29 septembre 1890 intervient. Si après dix jours passés sans travail pour les uns, si le onzième jour de la libération d’une peine pour les autres, un engagement de travail n’a pas été contracté, c’est la poursuite pour vagabondage, c’est parfois la condamnation à la prison et en plus, le plus souvent, la relégation.

Dans le grand nombre des libérés il n’y a guère cependant que quelques maladroits qui se laissent prendre au système du Tout-à-la-relégation et la législation édictée contre eux reste souvent inopérante. Parmi tous ces libérés, quelques-uns exercent un petit négoce ; les plus robustes travaillent dans la brousse, font du charbon de bois pour l’habitant, exploitent la gomme de balata. D’autres, infirmes, vieux ou malades, passent leur existence à l’hôpital ou à un dépôt spécial créé sur la demande d’un procureur général et, je crois, après intervention de la Ligue des Droits de l’Homme. La plupart végètent comme ils peuvent, font des courses et tous les métiers classés sous la rubrique « Sans connaissances spéciales » ou vivent de rapines et d’expédients. Beaucoup parmi ceux-ci sont affiliés à la police qu’ils renseignent sur ce qu’ils ont vu faire plutôt que sur ce qu’ils font. Si les législateurs s’étaient préoccupés de faire œuvre colonisatrice au lieu de se borner à définir le délit de vagabondage, les libérés sans travail seraient plus rares.

Quelques-uns de ces sans-travail ont des antécédents judiciaires chargés et se savent sous le coup de la loi du 27 mai 1885 ; une condamnation pour vagabondage suffit à les conduire à la relégation. Iront-ils de gaîté de cœur se laisser condamner à une peine perpétuelle en ne rien faisant, alors qu’en faisant quelque chose, par exemple en s’évadant, on ne pourra pas les reléguer s’ils sont repris, puisque pour rupture de résidence les libérés sont justiciables du Tribunal maritime spécial, et qu’aux termes de l’article 2 de la loi du 27 mai 1885 les Tribunaux d’exception sont incompétents pour prononcer cette peine ?

C’est ainsi que le législateur de 1890, qui par l’obligation aux appels semestriels voulut mettre un terme aux évasions, ne fit qu’en provoquer davantage. Tout libéré valide qui ne veut pas mourir de faim passe en territoire étranger où il trouve du travail et un salaire convenable.

La législation du 18 septembre 1925

La législation du 18 septembre 1925

Telle était dans ses grandes lignes, en 1925, la législation pénitentiaire coloniale.

A cette époque le bagne guyanais, dont la réputation est déplorable depuis sa fondation, venait de subir les critiques sévères de la presse. Une commission interministérielle instituée par décret du 17 janvier 1924 avait été chargée d’étudier les améliorations à apporter au régime de la transportation. Composée d’hommes admirablement documentés sur les méfaits de ce régime et les vices de notre législation pénitentiaire coloniale, on put espérer qu’une rénovation hardie couronnerait ses travaux. Elle comptait même des membres partisans de la suppression radicale de la transportation coloniale. Mais la loi du 30 mai 1854 ne devait pas encore terminer sa carrière. Elle devait rester la base de la législation du 18 septembre 1925 qui, exception faite de quelques progrès que nous signalerons, répète en presque tous ses points la législation précédente. Nous la jugerons dans ses résultats à la fin de cette étude, nous bornant dans ce chapitre à en indiquer et analyser les dispositions essentielles, soit qu’elles répètent exactement des dispositions anciennes passées sous silence ci- dessus, mais bonnes à connaître, soit qu’elles y apportent ou prétendent y apporter quelque changement.

Le premier décret du 18 septembre 1925 sur le régime disciplinaire remplace en partie celui du 4 septembre 1891, abrogé. Il définit – article 1er – le régime auquel sont astreints les condamnés aux travaux forcés, entre le moment de leur condamnation et celui de leur embarquement pour le lieu de transportation.

Pendant cette période qui dans la pratique dure au moins de douze à quatorze mois, l’isolement individuel de jour et de nuit est observé jusqu’au jour de l’envoi au dépôt de Saint-Martin-de-Ré, lieu d’embarquement pour la Guyane. Ainsi donc, au début d’une peine dont la caractéristique est le travail en commun, se place une période de réclusion. Le législateur attendait sans doute de cette réclusion un résultat moralisateur, mais elle cesse dès l’arrivée au dépôt de Saint-Martin-de-Ré où commence le régime en commun qui se continuera désormais à bord, puis au bagne, ayant beaucoup déprimé le physique, et le moral aussi, par conséquent.

Les articles 3, 5 et 6 de ce décret concernent le triple dossier judiciaire, pénitentiaire et sanitaire déjà créé par le décret abrogé et qui doit suivre tout condamné. Peu de nouveau en cette matière. Le dossier judiciaire doit comprendre « les avis motivés et explicites du président des Assises et du représentant du Ministère public qui a personnellement requis la condamnation, sur la situation morale du condamné, les espoirs d’amendement dont il est susceptible et l’indication de la classe à laquelle il paraît opportun de l’affecter pour l’exécution de sa peine ».

Le dossier pénitentiaire – article 5 – est rempli par le directeur de l’établissement dans lequel le condamné est détenu, c’est-à-dire au cours de sa période d’encellulement. Il contient des renseignements circonstanciés sur la profession ou le métier exercé par le condamné dans l’établissement et le genre de travaux auquel il convient de l’affecter suivant ses aptitudes, ses antécédents, ses forces physiques, sa conduite dans l’établissement pénitentiaire.

Quant à la partie sanitaire du dossier, le décret du 18 septembre 1925 répète exactement celui de 1891. Une commission de trois médecins se réunit au départ de chaque convoi et visite les détenus, puis les classe par degrés de force physique. Trois formules sont adoptées :

Aptes à tous les travaux,

Travaux légers,

Impotents.

Les articles 7 et 8 du décret portent qu’une commission de classement instituée au Ministère des Colonies classe les condamnés sur le vu de leur dossier en deux groupes, les condamnés de deuxième classe et ceux de troisième classe.

Dans son article II le législateur du 18 septembre 1925, s’inspirant des principes de contage moral et de primarité, prescrit que « … la répartition des condamnés par classe est rigoureusement maintenue à l’arrivée au lieu de transportation dans les locaux pénitentiaires et sur les chantiers de travail ». Le même texte défend aussi le mélange des condamnés de classes différentes. Cette séparation par classe a été le plus souvent observée dans les locaux disciplinaires. L’administration pénitentiaire l’a toujours tenue pour impossible sur les chantiers. Elle est donc légiférée et pas appliquée.

Toutes ces mesures qui précèdent l’embarquement pour la Guyane semblent inspirées par un réel souci de bien faire, mais elles sont beaucoup plus illusoires que pratiques. Le magistrat a vu le criminel à travers son crime. Il l’a condamné. Son rôle est terminé. Ce serait à l’agent pénitentiaire, à condition de suivre bien entendu les règles d’une bonne technique, de le voir à l’œuvre et de le juger après le crime. Le dossier judiciaire se bornerait donc avec avantage à l’énoncé strict du crime et de la condamnation qui en dit bien assez long. Le magistrat est enclin à baser ses notes sur des rapports de police, sources médiocres de renseignements. Il accordera la deuxième classe à un criminel de grande notoriété qui a des appuis, cependant qu’un voleur quelconque, mais pauvre diable, aura fatalement la troisième classe. Cela se voit à chaque convoi.

Pour qui s’informe du régime disciplinaire de nos prisons cellulaires, l’article 5 paraît bien inutile. En effet à la prison modèle et cellulaire de Fresnes où sont groupés la plupart des forçats en expectative de transfert à la Guyane, les travaux auxquels ceux-ci sont affectés relèvent tous d’un genre d’industrie qui ne demande que quelques heures d’apprentissage. C’est toujours le triage des légumes secs, l’enfilage des perles, la confection d’éventails en papier pour la publicité et la confection des sacs en papier. En quoi la pratique de ces métiers, si ce sont là des métiers, peut-elle éclairer le directeur de la prison sur les capacités d’hommes destinés à des travaux de colonisation ? Ici encore l’appréciation portée est prématurée, illusoire et vaine.

Nous n’en dirons pas autant du triage médical. Il s’impose. Mais si l’article 6 est bien conçu, son application laisse à désirer. La visite médicale est de pure forme et n’exclut du transport que des sujets gravement malades, et encore pas tous. A ce sujet nous dirons plus loin ce que nous avons vu à l’arrivée des convois pendant notre séjour en Guyane.

Le deuxième décret du 18 septembre 1925 (VI titres) suivi de l’arrêté ministériel pris à la même date (14 articles) sur le régime disciplinaire des établissements de la transportation, répète la plupart des dispositions du 4 septembre 1891. Toutefois quelques-unes de ces dispositions sont, à la lecture, plus libérales que les anciennes.

Désormais le condamné a droit à la ration normale tout comme sous le régime du décret du 18 juin 1880.

La mise aux fers – alias à la boucle – est supprimée sauf dans des cas très spéciaux.

La punition du cachot et celle de la salle de discipline – cette invention ridicule appelée en langues d’école le harassement moral – sont abrogées.

Le condamné a droit à un hamac individuel quelle que soit la classe à laquelle il appartient.

La règle du silence pendant les heures de repos est supprimée.

Enfin le bénéfice de la loi du 14 août 1885 sur la libération conditionnelle est accordée aux travaux forcés.

Toutes ces innovations dont certaines sont la reprise de mesures anciennes abrogées – droit à la ration normale[5] – ou édictées et jamais suivies – mise aux fers[6] – ne doivent pas être prises à la lettre.

Tout d’abord il en est qui ne font qu’accorder les textes avec la pratique existante. Celle-ci avait fini par ignorer les textes antérieurs, impraticables à force de bêtise. C’est ainsi que la faveur d’accorder l’usage de la parole pendant les heures de repos fera sourire les gens avertis, Même sous le régime des décrets les plus sévères appliqués par les agents les plus féroces, la règle du silence soit pendant le travail, où parfois les détenus chantent à tue-tête pour stimuler leur ardeur, soit pendant le repos en case, n’a jamais été appliquée, et ne pouvait l’être – exception faite du camp disciplinaire, des locaux de discipline et de la réclusion cellulaire.

Il en est de même de la punition de la salle de discipline – décrite plus loin. Cette punition n’offrait déjà plus qu’un intérêt historique avant la promulgation des décrets de 1925. Il est exact que l’administration pénitentiaire, frappée du caractère de dureté superflue que présentait la salle de discipline et prenant sans doute en pitié l’agent qui en surveillait l’exécution et qui n’était pas forcément un sadique, avait depuis quelques années renoncé à en faire usage. Il n’y avait donc rien de révolutionnaire à la faire disparaître des nouveaux textes.

Quant au bénéfice de la libération conditionnelle, ce n’est pas sans étonnement qu’on le voit inscrit – article 4 – dans le texte nouveau, puisque la commission parlementaire du Sénat, lors de la discussion de la loi du 14 août 1885, stipula que « l’assignation et l’envoi en concession étant des équivalents de la libération conditionnelle, le bénéfice de l’article 2 de la loi discutée ne pouvait être accordé aux condamnés à la peine des travaux forcés ».

Voici pourtant ce que dit l’article 4 :

Voici pourtant ce que dit l’article 4 :

« Les condamnés placés dans la lre classe peuvent seuls être compris dans les propositions de remise de réduction de peine ou de libération conditionnelle transmise par le gouverneur de la colonie ».

Si l’on veut bien se rappeler que lors des débats sur le doublage à la Société générale des prisons[7] en 1924, l’opinion fut émise de libérer conditionnellement les bons sujets, on peut admettre que le législateur a inséré cette disposition en connaissance de cause. En tout cas, la loi est la loi. Pas toutefois pour l’administration pénitentiaire qui refuse catégoriquement de l’appliquer. Aucun forçat n’a encore été conditionnellement libéré.

L’adoucissement de la peine est donc strictement limité au droit au hamac pour tous, au droit à la ration normale et à la suppression des fers et du cachot. Mais s’agit-il de conquêtes bien définitives ? Nous verrons combien il est difficile d’extirper de la pratique pénitentiaire les vieilles habitudes de répression.

L’acte que nous venons d’examiner est suivi d’un arrêté ministériel relatif au mode de notation pour constater l’amendement moral des condamnés et par suite leur avancement en classe. Cet arrêté est une innovation sans précédent dans l’histoire de notre législation pénitentiaire. Jusqu’alors le pouvoir législatif laissait au pouvoir exécutif de la colonie le soin de régler ces questions à sa guise. En l’espèce, c’étaient des arrêtés signés du gouverneur de la colonie sur la proposition du directeur de l’Administration pénitentiaire qui réglaient les passages de classe à classe. Le Ministère, il est vrai, les approuvait. Aujourd’hui le législateur a créé un système inspiré du régime anglais des points. D’après ce système le degré d’amendement du détenu est évalué par des points allant de 1 à 10. L’avancement en classe peut être ainsi écourté. Ce mode de notation peut abréger aussi la durée des punitions disciplinaires.

Il s’agit là de dispositions purement théoriques qui, à l’application, sont loin de donner les résultats attendus. Fera-t-on croire à qui a vu de près l’administration pénitentiaire que le degré de nocivité ou d’amendement d’un détenu peut avoir quelque rapport avec les notes qu’il obtient ?

Vient ensuite le troisième décret du 18 septembre 1925 relatif à la résidence obligatoire des transportés libérés.

Les appels semestriels – article 2 – sont remplacés par un appel annuel, les appels facultatifs étant toujours maintenus.

Aux termes de l’article 13 de ce texte les libérés peuvent désormais résider dans n’importe quel lieu de la colonie et exercer n’importe quel négoce non prohibé par les lois. Ainsi s’exprime le législateur dans le premier paragraphe du dit article, mais dans le second paragraphe, revenant sur lui-même, il ajoute : « …Toutefois pour des motifs de sécurité publique le gouverneur peut, par des décisions individuelles toujours révocables, interdire à certains libérés le séjour dans des localités ou régions déterminées ou l’exercice de professions et négoces déterminés ». Ce qui en somme ramène les: choses à l’ancienne législation et, en fait, l’ancien régime a continué. Cayenne reste interdit. Le seul fait, étant libéré, de quitter Saint-Laurent-du-Maroni pour Cayenne entraîne de la prison, même si le gouverneur n’a pris aucun arrêt d’interdiction.

A vrai dire, ce ne sont pas des textes, si libéraux soient-ils, qui peuvent améliorer le sort des libérés. Il faudrait du travail, or en Guyane il n’y a pas d’industrie. Quant au commerce on conçoit facilement que le colon ou l’habitant ne peuvent tolérer qu’un ancien forçat leur fasse concurrence. Certes on peut objecter à l’encontre de cette opinion que certains libérés ont pu se procurer par le commerce une aisance relative. C’est exact, mais ceux-là étaient les complices de certains commerçants honnêtes, et non des concurrents. Un libéré, ayant le génie des affaires qui voudrait seul, sans être l’homme lige de quelque commerçant, se faire une place au soleil serait brisé avant peu. Aussi bien, en admettant que le gouverneur n’use jamais des dispositions de ce texte, le sort des libérés n’en sera pas amélioré pour cela.

Le quatrième décret du 18 septembre 1925 relatif à l’emploi de la main-d’œuvre pénale a supprimé la gratuité du travail. Le décret du 18 juin 1880 l’avait déjà fait en accordant un salaire aux trois premières classes de condamnés qui étaient alors groupés en cinq classes, et cela à un taux beaucoup plus élevé que celui fixé par la nouvelle législation. Le décret susvisé admet un salaire de 0 fr. 50 par homme et par jour, sous la condition qu’il n’y ait aucune punition pour insuffisance de travail. Toutefois lorsque le détenu est employé à titre de cession pour des travaux d’agriculture et d’industrie intéressant la colonie, le pécule est porté à 0 fr. 80. De même les condamnés placés sous le régime de l’assignation qui, en vertu de l’arrêté local du 8 août 1910, ne percevaient à leur pécule réservé que 2 francs par mois, reçoivent depuis le nouvel acte 20 fr. par mois.

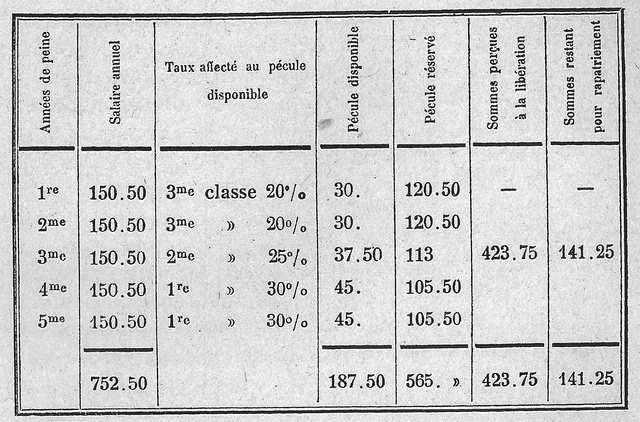

Certes, le seul fait d’avoir répudié, le principe de la gratuité du travail pénal, principe si cher au Code de 1810 aussi bien qu’à la Commission permanente instituée au Département des Colonies en 1889 et dont M. Léveillé, professeur de droit à la Faculté de Paris, était le président et l’animateur, constitue un progrès marqué. Si l’on considère que la gratuité du travail pénal était une des causes maîtresses des abus du régime de la transportation – c’est ce que nous démontrerons – on est amené à penser que la suppression radicale de la cause entraînerait celle de ses mauvais effets. Mais pour atteindre ce résultat il eût fallu autre chose que légiférer un principe. Il fallait rémunérer justement le travail pénal, or les salaires consentis sont bien loin de cet esprit. Les données exposées dans le tableau ci-dessous, comprises pour une peine de cinq ans, feront mieux comprendre le mécanisme pratique du pécule tel que le définit le titre VI du décret précité en ses articles 43, 44, 45 et 46.

Ainsi, d’après ces données aisément contrôlables, il appert que le condamné peut disposer les deux premières années de peine, alors qu’il est à la troisième classe de 30 francs par an, de 37 fr. 50 la troisième année et de 45 francs les deux dernières si son avancement en classe est régulier.

Le décret nous apprend .qu’un arrêté du gouverneur déterminera le mode d’emploi de pécule. En fait, l’arrêté local prévoit l’achat sur place de menus objets, linge de corps, mouchoirs, écritoires, savonnettes, tabac, chocolat, boîtes de lait, et c’est tout. Nous verrons plus loin comment cet arrêté est appliqué.

Quant à la création de cantines que l’innovation du travail rémunéré impliquait, elle est encore à venir. Sans doute le chef de la colonie a-t-il pensé que le chiffre d’affaires des cantiniers, basé sur de si modestes moyens d’achat, serait insuffisant à payer l’emploi, et la crainte d’une série de faillites a-t-il renvoyé la création de ces établissements au temps rêvé des hauts salaires et de la vie à bon marché.

N’oublions pas d’autre part que ces données sont en rapport avec une année de 301 jours ouvrables et à un condamné tellement amendé ou roublard qu’il aura purgé cinq ans de peine sans la moindre punition, et tellement robuste qu’il n’aura jamais été hospitalisé. Au jour de sa libération ce transporté prodige pourra toucher les trois-quarts de son pécule de réserve, c’est-à- dire 423 fr. 75. Il lui restera donc pour payer son voyage de retour 141 fr. 25. Or il faut connaître le prix de la vie en Guyane pour être édifié sur la valeur de ces ressources. En supposant que les 423 fr. 75 lui suffisent pour se vêtir, ce qui est douteux, il lui restera juste de quoi s’offrir deux ou trois repas, après quoi il sera Gros Jean comme devant. Quant au reliquat constitué pour subvenir à ses frais de rapatriement, il nous paraît utile d’ajouter qu’il est insuffisant, puisque le prix du passage en 3e classe est de 1.796 fr. 40.

Celui qui connaît le bagne guyanais se rend compte tout de suite que par le jeu de la mortalité et des évasions – le lecteur sera éclairé plus loin – la création d’un tel système de pécule loin d’être onéreux à l’Etat lui est au contraire profitable. On conçoit bien que l’idée maîtresse du système a été dirigée contre les évasions, en faisant miroiter aux yeux du transporté l’appât d’un pécule tenu en réserve. Comme les forçats sont moins des alouettes que des hommes préoccupés de sauver leur peau et recouvrer leur liberté, le résultat obtenu est loin d’être celui qu’on espérait.

Enfin l’article 45 du décret susvisé autorise le transporté en cours de peine à faire des versements à la provision du pécule cependant que l’article 13 du décret du 18 septembre 1925 relatif au régime disciplinaire des condamnés aux travaux forcés défend nettement à ceux- ci – à l’exception de ceux placés en assignation et en concession – de détenir aucune somme d’argent ni valeur quelconque ! Il paraît difficile de concilier ces deux textes qui sont là pour la forme, comme nous le verrons quand nous étudierons la circulation de l’argent dans le monde pénal et pénitentiaire.

Notons aussi que contrairement à la pratique métropolitaine en matière de pécule la pratique pénitentiaire coloniale ne laisse aucun moyen de contrôle à l’intéressé. Dans toutes les prisons de France la feuille de pécule est présentée chaque mois au détenu qui peut ainsi en vérifier l’exacte tenue. En Guyane son compte de pécule ne lui est soumis que le jour de sa libération. A vrai dire, aucun service de comptabilité sérieux n’a été organisé. Jusqu’ici les libérés capables de se défendre ont protesté contre l’inexactitude de leurs comptes ; aux uns il manquait des journées, aux autres des semaines, à quelques-uns des mois de versement. Quant à ceux qui ne se sont pas plaints, ce fut autant de gagné… pour l’agent chargé du service.

De toute la législation pénitentiaire nouvelle, c’est le cinquième décret du 18 septembre 1925 relatif au code des bagnes qui, sans contredit, a apporté les plus grandes modifications aux anciens textes. Mais disons nettement, dès maintenant, que si les textes sont grandement modifiés, les conditions d’existence des condamnés ne le sont guère pour cela. Ici le législateur ne s’est pas borné à modifier les décrets du 5 octobre 1889 et du 13 octobre 1906. Il a aussi absolument abrogé les dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 30 mai 1854 en remplaçant par la réclusion cellulaire! la peine des travaux forcés qui frappait les condamnés à temps et les libérés qui s’évadaient.

La réclusion cellulaire est prononcée comme autrefois pour une durée de six mois à cinq ans, mais la peine d’emprisonnement pour une durée de six mois à six ans, alors que le décret du 5 octobre 1889 ne la portait qu’à cinq ans. Il y a donc ici aggravation.

L’article 3, en précisant le mode d’exécution de la peine de réclusion cellulaire, en adoucit le régime disciplinaire. Jusqu’ici nous n’avons fait que mentionner la peine de réclusion cellulaire sans la décrire. En étudiant la répression dans les pénitenciers guyanais nous la décrirons et nous indiquerons dans quel sens le décret de 1925 l’a adoucie.

Dans son article 5 ce décret permet au réclusionnaire de bénéficier de la loi du 14 août 1885 sur la libération conditionnelle lorsqu’il a subi le quart de sa peine, alors qu’aux termes de l’article 2 de la loi susvisée, les récidivistes – un réclusionnaire cellulaire est toujours un récidiviste légal – ne pouvaient en bénéficier qu’après avoir accompli les deux tiers de leur peine. Nous reviendrons plus loin sur ce point. Disons pour le moment qu’il semble bien, à qui se contente de lire les textes sans étudier la pratique de la réclusion coloniale, que les articles 3 et 5 de ce décret atténuent la sévérité de cette peine.

Le législateur n’a pas modifié l’article 6 du décret du 5 octobre 1889 qui, sous le même chiffre, dans le nouveau décret, est exactement répété et reproduit les mêmes dispositions à propos de la voie de fait contre les fonctionnaires pénitentiaires.

Le refus de travail est réprimé avec la même rigueur et les mêmes peines que celles prescrites par le décret de 1889. Cette infraction est un crime pour les condamnés à une peine perpétuelle, pour les réclusionnaires cellulaires et les condamnés à l’emprisonnement, alors qu’elle n’est qu’un simple délit pour les condamnés à temps.

Le crime d’évasion n’est plus puni pour les condamnés à perpétuité que de un an à cinq ans de réclusion cellulaire, alors qu’il l’était de deux à cinq. Par contre, les condamnés à temps qui n’étaient punis que de deux à cinq ans de travaux forcés sont désormais frappés de six mois à trois ans de réclusion cellulaire. Leur sort immédiat est aggravé du fait de la dureté du régime cellulaire. Il peut en fin de compte être adouci s’ils bénéficient, comme c’est désormais possible, de la libération conditionnelle, mesure que jusqu’alors la pratique pénitentiaire leur avait absolument refusée au temps où leur évasion leur valait de nouvelles années de travaux forcés.

Autre petit progrès. Bien qu’une ordonnance royale du 11 octobre 1843 définisse dans le temps le crime d’évasion commis par les forçats alors détenus dans les bagnes métropolitains, la pratique administrative n’avait alors tenu compte de cette jurisprudence qu’à l’égard des réclusionnaires coloniaux et des relégués. Ainsi il suffisait qu’un forçat ait quitté son chantier quelques heures, voire quelques minutes, pour qu’il fut dit en état d’évasion. De là des abus déplorables. Le décret susvisé fixe à douze heures, à compter du moment de la constatation de la disparition, l’état d’évasion.

L’article 8 de ce décret admet enfin les circonstances atténuantes, mais en matière de délit seulement, sauf dans le cas de l’article 6 – voie de fait – où la peine de mort peut être remplacée par deux à cinq ans de réclusion cellulaire. Il est à remarquer que la lettre de cet article 8 ne peut pratiquement donner libre cours au mécanisme de l’article 463 du Code pénal puisque, de par les dispositions de l’article 2 du décret, les juges ne peuvent descendre au-dessous de six mois de prison.

Un sixième et dernier décret du 18 septembre 1925, instituant un comité de patronage pour les transportés libérés à la Guyane, termine et couronne la nouvelle œuvre législative pénitentiaire coloniale. Ce dernier décret est d’un bel effet à la lecture. Il fait bien dans le Journal Officiel. Est-il applicable à la Guyane ? Tout ce travail sera la réponse à cette question.

Cet exposé succinct montre que depuis 1854 les textes qui régissent la peine des travaux forcés se sont plusieurs fois renouvelés. Les actes de 1925 ont apporté quelques adoucissements au régime disciplinaire, nous verrons d’ailleurs dans quelle mesure. Sont-ils les premiers pas d’une marche vers le progrès ? Subiront-ils le sort du décret de 1880 ? Comme leurs devanciers ils n’apportent aucun changement de principe à l’économie fondamentale du système dont le seul but est, en fin de compte, la perpétualisation de toutes les peines à temps.

Saurait-on par cœur les articles encore en vigueur de la loi de 1854 et les derniers décrets qui complètent cette loi, qu’on n’aurait aucune idée exacte de ce qu’est la peine des travaux forcés. La définition théorique d’une peine ne permet pas d’en saisir la réalité. Ceux qui sont chargés de son application et le point du globe où on la subit font que la peine est plus ou moins redoutable. Nous allons voir ce qu’est la transportation, non plus dans les textes, mais en Guyane même, seule colonie où, depuis 1897, nos condamnés sont transportés.

[1] Annexe au Procès-verbal de la séance du Corps législatif du 4 mai 1853.

[2] Modifié par le décret du 18 septembre 1925. Voir plus loin.

[3] C’est 2 fr. 50 depuis 1925.

[4] Depuis 1925 aussi bien qu’avant.

[5] Décret de 1880.

[6] Dépêche ministérielle 1043 du 28 décembre 1900.

[7] V. Revue pénitentiaire et de Droit pénal, 1924.

Tags: Alexandre Jacob, amendement, AP, bagne, cachot, Cellule, code de 1910, crime, criminologue, décret de 1880, décret du 04 septembre 1891, décret du 27 mars 1852, décret du 4 ocotbre 1889, décrets du 18 septembre 1925, Editions Fleury, éloignement, embarquement, enchaînement, évasion, forçat, gouverneur, Guyane, hamac, Housez, juriste, Léveillé, libéré, loi, loi de 1854, loi de 1885, Louis Napoléon Bonaparte, Louis Rousseau, Miral, Napoléon III, pécule, prison, réclusion, relégation, Saint Martin de Ré, silence, surveillant, transportation, travail, travaux forcés

Imprimer cet article

Imprimer cet article

Envoyer par mail

Envoyer par mail