Anars bagnards 10

Où il est développé l’idée que, de la débrouille à la punition en passant par la plainte, la morale anarchiste influe fortement la vie du fagot libertaire. Solidarité dans la survie où l’on retrouve aussi l’honnête cambrioleur Jacob. 10e épisode.

Où il est développé l’idée que, de la débrouille à la punition en passant par la plainte, la morale anarchiste influe fortement la vie du fagot libertaire. Solidarité dans la survie où l’on retrouve aussi l’honnête cambrioleur Jacob. 10e épisode.

Deuxième partie : Codétenus : le cas des droits communs

Comme nous l’avons déjà montré, la partition entre « droits communs » et « politiques » n’est pas si simple pour la période et l’échantillon qui nous préoccupent. En effet, les anarchistes sont considérés par la justice lors de leur condamnation comme des prévenus de droit commun. Mais, nous l’avons exposé, ils n’étaient pas traités comme tels lors de leurs séjour au bagne. Les mesures particulières de surveillance et de traitement, auxquelles ils sont soumis montrent une discrimination certaine. Celle-ci, basée sur l’idéologie anarchiste, augmente la cohésion de notre groupe et renforce leur comportement de « résistance »[1].

Au cours de ce développement, nous verrons en quoi le comportement transportés anarchistes se différencie de celui des autres forçats. Et surtout, quelle place tient l’idéologie dans la perception de leurs codétenus. Dans la deuxième partie de ce thème nous évoquerons la place de la propagande et les tentatives de « conversion » aux idéaux anarchistes.

Chapitre 1 : Perspectives communes et oppositions dans l’univers social de la survie

L’analyse développée par les transportés anarchistes vis-à-vis des autres transportés ne repose pas dans la partition « politiques » et « droits communs », même si l’idéologie tient une place centrale dans l’analyse qu’ils ont de leur condition. La réaction qu’ils développent s’articule autour de la perception de la « moralité » et des mœurs du bagne. En appliquant les concepts développés par E. Goffman[2], nous considérerons que l’opposition des anarchistes se définit par rapport à un certain nombre d’adaptations secondaires développées par la plus grande partie des forçats.

Toutefois, le quotidien impose une vie commune et un travail commun. Nous nous attacherons à cet aspect dans un premier temps.

A/ Les perspectives communes

1/ Survivre

« Les travaux forcés sont une peine, la faim en est une autre. Il faut choisir entre ces deux peines qui sont incompatibles, car il est impossible à un homme fût-il le plus grand criminel, de travailler sans manger. L’administration pénitentiaire a opté pour ce cumul. »[3]

C’est pourquoi parlerons-nous sciemment de « survie ». Les conditions de détention dans les bagnes de Guyane sont définies par l’alliance de la malnutrition, de la maladie, d’une hygiène déplorable et du travail forcé, à laquelle s’ajoutent souvent les punitions d’emprisonnement et leurs restrictions alimentaires. Pour tous les transportés il s’agit donc de trouver des moyens pour pallier à ce dénuement. A leur arrivée, les transportés anarchistes, comme les autres, se trouveront confrontés à ce problème d’adaptation. Liard-Courtois évoque cette question :

« Les vieux apprennent aux nouveaux à rendre mangeable la ration, à se procurer un peu d’eau potable, […] la valeur de chaque chose et comment s’y prendre pour les acquérir, et à se monter un service de table. […]. L’apprentissage élémentaire demande de huit à dix jours. En y mettant du sien, on parvient à être promptement au courant, à la hauteur ; on gagne de l’astuce et de l’endurance ; on se débrouille ; on s’aguerrit ; on finesse ; on arrive à connaître à fond la lutte contre la mort, lutte où l’on est pas, hélas !, toujours le plus fort, mais on a pris, comme les vieux, le « pas colonial » et cela vous donne quand même un peu confiance et beaucoup de courage. »[4]

Le quotidien, à travers la débrouille ou la camelote, développe-t-il des réseaux de solidarité et entraide pour lutter contre le dénuement ou la maladie ?

Les recherches que nous avons effectuées sur cette question tendent à démontrer qu’une certaine forme de solidarité s’organise suivant cependant certains critères très précis. « L’esprit de clan » ou de « patriotisme local » forme des sous-groupes internes à la population des transportés. A son arrivée, le « nouveau » est pris en tutelle par un ou plusieurs de ses compatriotes. Ce qui est notamment le cas pour les corses, les marseillais ou les arabes. Ainsi, une forme de solidarité se développe dans le clan[5].

Le cas des transportés anarchistes est similaire, mais moins rigide. Avec la répression exercée contre les anarchistes en France, de 1890 à 1905 arrivent la majorité des forçats anarchistes. Internés sur les îles, pour la plupart sur celles de La Royale et de Saint Joseph, certains vont être compagnons de case. A la suite de la révolte d’octobre 1894, pour des raisons de sécurité ils sont regroupés dans la même case[6]. Cependant, ils sont en contact permanent avec d’autres forçats avec lesquels dans certains cas se développent une entraide et une solidarité réelles.

De nombreux exemples sont cités par Clément Duval et Liard Courtois dans leurs mémoires. Cet aspect n’apparaît pas de façon évidente dans les correspondances.

Le regroupement des forçats anarchistes renforce la cohésion autour de l’entité idéologique qui les a conduits jusqu’au bagne. Affinitairement, ils forment un groupe à part. La plupart ne se connaissaient pas avant de se rencontrer au bagne, mais leurs noms, et les actes qui les ont amenés en Guyane, sont connus des autres. Le fait de se savoir regroupés sur les mêmes lieux est synonyme de réconfort. Comme en témoigne Liard-Courtois, décrivant sa rencontre avec d’autres transportés anarchistes :

« De nombreux anarchistes m’avaient précédé au bagne. Du jour où il nous fût permis de parcourir l’île Saint Joseph pour vaquer aux travaux […] j’eus la triste chance de rencontrer des compagnons que j’avais connus libres. […] Il y avait encore dans la colonie bon nombre de camarades que je ne devais connaître que postérieurement. »[7]

Le premier type de solidarité développé par les transportés est axé sur le partage de la nourriture, du tabac et autres denrées (lait concentré, plantes curatives) qui ont pu être acquises par la « débrouille », une petite camelote destinée à gagner une somme d’argent.

« Cette débrouille fait l’objet d’une grande tolérance de la part de l’administration pénitentiaire car toute activité commerciale ou manufacturière donne à ses agents l’occasion de réaliser des bénéfices faciles et d’améliorer leur vie matérielle. Les surveillants vendent les matières premières nécessaires aux travaux des artisans et aux trafics des mercantis du bagne. »[8]

Il existe trois types de « débrouille » : travailler comme garçon de famille ou effectuer en fonction de ses aptitudes professionnelles des petits travaux pour des surveillants ou membres de l’administration ; confectionner des objets artisanaux ( tapis d’Aloïs, sculpture de noix de coco, peintures de cartes postales, etc…) ; détourner la nourriture (ce qui est le fait de ceux qui travaillent comme cuisiniers ou boulangers), du lait concentré, des fruits, des vêtements, etc…

Partager le fruit du moindre gain semble être la forme de solidarité la plus courante en ce qui concerne les transportés anarchistes. Mais, ceux-ci refusent de se livrer à une débrouille qui consisterait à démunir d’autres forçats. Il s’agit d’un des principes de comportement les plus fréquents. Comme le montre cet extrait des mémoires de Liard-Courtois, qui raconte comment se déroule le partage :

« Chacun de nous, après avoir été toucher les vivres de notre peloton se dirigeait vers un point du camp peu fréquenté qui nous servait de point de rendez-vous et où nous pouvions causer à notre aise. Et combien le bon Paridaine (Paridaën) était heureux lorsqu’il pouvait augmenter notre ordinaire par un peu de verdure ou un fruit chipés dans son jardin !

« Chacun de nous, après avoir été toucher les vivres de notre peloton se dirigeait vers un point du camp peu fréquenté qui nous servait de point de rendez-vous et où nous pouvions causer à notre aise. Et combien le bon Paridaine (Paridaën) était heureux lorsqu’il pouvait augmenter notre ordinaire par un peu de verdure ou un fruit chipés dans son jardin !

J’avais de mon coté, conservé des relations avec le couvent des femmes reléguées et, comme, depuis la nomination du nouveau conducteur des travaux, je jouissais d’une liberté relative, je m’esquivais de temps à autre du chantier pour me rendre à la cuisine des religieuses. Je m’y approvisionnais de sel et de poivre et la table commune s’enrichissait ces jours-là d’un morceau de viande, d’un peu de fromage ou d’une friandise réservés à mon intention. Hincelin lui fournissait le tabac. Depuis qu’il était bureaucrate, une de ses attributions était d’établir le bon journalier des gratifications de tabac accordées aux forçats employés à des travaux d’art et, en le majorant, il trouvait moyen de s’en attribuer une grosse part sans pour cela nuire à ses camarades. Loiseau prenait sa part d’activité en lavant la vaisselle et en préparant la soupe. Nous vivions ainsi en parfait accord. »[9]

Clément Duval évoque également comment le repas s’organise, durant une certaine période, dans la case réservée aux anarchistes :

« On chargea Chenal, qui était encore aux travaux de faire un grand plat en fer blanc par un ferblantier. On réussit à la rentrer dans la case, et on inscrivit en grosses lettres « Plat anarchiste », dans lequel nous mangions tout, lard et endaubage (à part la soupe). Nous nous réunissions tous dans le fond de la case, coté est, et c’est là que par la fenêtre du bout, donnant sur le camp, le surveillant de service et autres nous voyaient manger tous ensemble, et chanter le soir. Ils regardaient, écoutaient, n’osant rien dire. »[10]

Le deuxième aspect de la solidarité et de l’entraide porte sur des réclamations et des plaintes destinées aux membres de l’administration pénitentiaire, ou au ministre des colonies, dont l’objet est de dénoncer les pratiques irrégulières et jugées excessives à l’encontre de l’ensemble des transportés. Le caractère idéologique transparaît régulièrement dans ces lettres, entraînant dans plusieurs cas une lourde punition de cellule. En effet, il faut souligner que le caractère revendicatif de ces missives ne s’allie pas au ton et à la correction en vigueur pour le courrier administratif. Cette forme de « résistance » au traitement qui est réservé à tous les transportés s’inscrit dans une démarche solidaire avec ce que subit la population des forçats.

« […] Réclamer c’est contre-attaquer l’autorité qui a nuit, c’est-à-dire venir en aide à la communauté opprimée (habillement, nourriture, non observation des prescriptions médicales…).

[…] Pour l’administration pénitentiaire ce sont les condamnés les plus nocifs. »[11]

Les exemples que nous citons vérifient ce postulat, tout en décrivant la nature de ce quotidien commun auquel sont astreints les transportés.

« Tout le monde a pu le voir ce matin, la viande de l’hôpital jetée à la mer en raison du danger qu’elle offrait comme aliment malsain. Cependant celle destinée à la transportation a tout de même été distribuée si bien que la plupart de nous autres ne l’avons pas mangée. Il est vrai que plusieurs transportés, gratifiés par la nature d’un estomac de charognard, se sont régalés de ce qui répugne les autres. Mais tout le monde ne peut pas avoir un appareil digestif des grands rapaces, et moi le beau premier, malgré la faim qui tenaille mes entrailles, je n’ai pu me résoudre à mettre la dent sur la carne nauséabonde.

Je suis donc au pain sec, et cela sans l’avoir mérité, bien au contraire, car précisément ce matin, malgré la pluie et la boue, j’avais débroussé tout un côté de votre route pensant que la beauté du coup d’oeil vous inciterait aux idées humanitaires. Et bien, voyez combien l’homme est sujet à l’erreur. Je rappliquais dare-dare à la case, avec une fringale à tout caser, stimulée par le débroussage, et voilà que pour tout potage on me sert de la viande que les requins ne veulent pas, puisqu’ils n’ont même pas daigné se déranger lorsqu’on leur a jeté celle de l’hôpital, on ne peut cependant pas les taxer de délicatesse. Je suis au pain sec , dis-je et quel pain ! Voila-t-il pas qu’il se met à sentir mauvais aussi lui ; serait-il écrit que toutes les mauvaises odeurs se réuniront aux îles du Salut ? C’est un congrès alors ? […] Tout cela est bien triste, et ne fait guère honneur à l’humanité, à la morale surtout qu’on nous jette constamment par la tête, elle est fraîche la morale bourgeoise ! […] Et pour comble je viens de recevoir un colis où les 3/4 du contenu m’a été cambriolé grâce à l’inertie administrative. […] Toutes ces misères, monsieur le Commandant, ont fait remonter à mes lèvres toute l’amertume du café sans sucre que vous m’avez fait boire pendant près de trois mois.

« La résignation est le stigmate dominant des êtres civilisés » a dit Sarah Bernard, cette belle pensée fera plus à la postérité que son art. Ne vous révolterez-vous pas un peu Monsieur le Commandant, contre cette administration qui vous oblige, malgré vous, à opprimer les malheureux ? La révolte plane sur le monde, il faut savoir se mettre au pas de son siècle.

Si toutefois vous me rencontrez accroupi dans un coin, le ventre plié en deux, vous saurez quelle est ma maladie.

Le transporté affamé, 34447.

Pélissard

Cette plainte vaudra à son auteur 15 jours de cellule.

Alexandre Marius Jacob, dont l’attitude est tout à fait particulière par rapport à l’administration, n’aura de cesse durant sa détention de dénoncer les abus, les contradictions, les manques au règlement, la non-application des nouveaux décrets et les injustices commises envers d’autres transportés. Nous verrons ultérieurement en quoi ce transporté modifie, par son attitude, les « adaptations secondaires » des autres forçats.

« Il fait ses premiers pas dans la jungle du droit pénal et administratif. Il méprise toujours autant ce que certains appellent la justice. Mais il n’est plus en situation de force : il doit ruser. S’il veut survivre aux traquenards que cette « justice », comptant sur son ignorance, lui tend, il faut qu’il apprenne les ficelles pour pouvoir les tirer. Les habiles utilisent le code pour faire fortune. Lui, le pur, il s’en servira contraint et forcé, pour revendiquer son droit de ne pas être d’accord et de respirer. Naguère il se battait de l’extérieur en en attaquant les forteresses des nantis. Ceux-ci l’ont jeté aux oubliettes. En sortir est un désir légitime. Mais aussi un devoir : pour témoigner et combattre à nouveau. Pour vivre, de façon exemplaire, contre.

« Il fait ses premiers pas dans la jungle du droit pénal et administratif. Il méprise toujours autant ce que certains appellent la justice. Mais il n’est plus en situation de force : il doit ruser. S’il veut survivre aux traquenards que cette « justice », comptant sur son ignorance, lui tend, il faut qu’il apprenne les ficelles pour pouvoir les tirer. Les habiles utilisent le code pour faire fortune. Lui, le pur, il s’en servira contraint et forcé, pour revendiquer son droit de ne pas être d’accord et de respirer. Naguère il se battait de l’extérieur en en attaquant les forteresses des nantis. Ceux-ci l’ont jeté aux oubliettes. En sortir est un désir légitime. Mais aussi un devoir : pour témoigner et combattre à nouveau. Pour vivre, de façon exemplaire, contre.

[…] « J’ai fait du droit criminel pour bien connaître les règles et les lois pour mieux les violer. » dira-t-il un jour. »[12]

Il met ses connaissances juridiques au service des autres forçats, conseillant, arbitrant même les conflits. Il écrit pour ceux qui le demandent des lettres de requêtes à l’administration pénitentiaire, qu’il considère comme un adversaire. Il devient vite terriblement gênant, comme l’écrit le commandant Michel, directeur des îles du Salut :

« Moi qui, aux îles du Salut, connaissais simultanément plus de mille bagnards par leurs noms et leurs numéro de matricule, par leurs mérites et par leurs tares, […] j’ai été mis en échec par l’un d’eux. Pendant des années, il m’a tenu tête. Je le considérais définitivement comme un dangereux ennemi de moi-même et de la société. Il fallait l’abattre ou être abattu par lui. Il s’agit de Jacob, le chef des Travailleurs de la nuit, celui qui inspira au romancier Maurice Leblanc le type de son héros : Arsène Lupin. Jacob, une figure digne d’entrer dans la légende. »[13]

Tout est pourtant tenté pour le mettre « hors d’état de nuire ». Ces quelques chiffres en sont la preuve : près de 9 ans d’encellulement ou de cachot ; 7 procès devant le T.M.S. de Saint-Laurent-du-Maroni : 6 acquittements ; 19 tentatives d’évasion.

Dans cette lettre adressée au Ministre des colonies[14], datée du 2 mars 1907, apparaissent nettement plusieurs éléments importants. Le style et le ton soulignent l’attitude de Jacob vis-à-vis de l’administration pénitentiaire, les différents thèmes abordés dénoncent les conditions de vie des transportés : l’état des locaux, l’hygiène, et le traitement des malades. Cette lettre, qui lui vaudra 10 jours de cellule, prend la forme d’un véritable réquisitoire.

« A quelques rares exceptions près, l’on peut soutenir que tout être est taré d’une manie, d’un tri, d’une habitude légués soit par l’atavisme soit par l’éducation. Heureusement ou malheureusement pour moi, comme l’on voudra, […] j’appartiens au genre « névropathe » comme disent les anthropologistes. Aussi loin que ma mémoire me le permet, j’ai souvenir que tout jeune encore, alors que je venais de quitter le biberon, je me sentis pris d’une irrésistible envie de courir sus à tout fragment de papier véhiculé par le vent. Les années, loin de corriger cette habitude n’ont fait que la développer, la rendre plus intense. Manifestée aussi précocement chez moi, il ne peut être question d’éducation j’opinerais plutôt pour une tare congénitale à cause de la très honorable profession de mon arrière grand-père paternel, lequel était chasseur de papillons. A quelque chose près , papillon, morceau de papier c’est tout comme. Aussi dès que mes yeux aperçoivent un bout de lettre, un fragment de journal, voire un billet de banque, je ne puis résister d’y faire la chasse, de la capturer et enfin de satisfaire ma curiosité en éveil, en prenant connaissance de son contenu. Autrement dire j’ai le tempérament gendarme pour tout ce qui vole. C’est ainsi que l’autre jour, voyant voleter un bordereau par brusques soubresauts, je fus assez heureux de l’appréhender d’abord et de l’incarcérer dans ma poche ensuite, en attendant le délicieux moment de le lire. Immense fut ma satisfaction. Il s’agissait d’un avis d’expédition émanant de Mr le Directeur du service sanitaire adressé à la pharmacie des îles du Salut.

Avant l’arrestation de ce précieux document, je croyais, moi bonasse autant que naïf, que l’usage de tout produit désinfectant, de tout agent antiseptique étaient frappés d’ostracisme dans les locaux du personnel pénal de la transportation. Aussi grande fut ma surprise en lisant sur ce bordereau d’envoi de cent litres d’acide phénique pur, de chlorure de chaux, de grésine, de goudron de houille, etc…. Je ne cache pas que si j’avais su cela plus tôt, il y a belle lurette que j’aurais adressé une réclamation au sujet de l’excessive malpropreté des cases. Indépendamment que ces cases n’ont pas été blanchies depuis le 15 avril 1905; en outre que les murs sont constellés d’amas de poussière servant de refuge à toute sorte de virus morhifiques et décorés d’antiques crachats desséchés de phtisiques, de bronchite, […] et autres expectorations dégoûtantes, c’est dans les cabinets d’aisance attenant à ces cases où règne en permanence une atmosphère presque délétère due aux émanations putrides d’excréments résultant de 40, 50, quelque fois 70 hommes, dont beaucoup sont atteints d’une sorte d’échauffement des intestins.[…] Dans la journée, les hommes étant au travail ce lieu présente un semblant de propreté, à cause des quelques litres d’eau que le gardien de case use parcimonieusement pour les nettoyer. Mais la nuit, des bottes d’égoutier et par dessus le marché un costume de scaphandre ne seraient point de trop pour y pénétrer sans danger. […]

Pour des raisons fallacieuses, que je n’ai pas à discuter, dans le jour, les hommes qui ne sont point valides se rendent dans une autre case que celle où ils logent ordinairement. Cette case appelée case des malades, dépasse en malpropreté, en saleté tout ce que l’on peut imaginer […] La toiture semble avoir été le point de mire de tous les canons du monde, tant elle est trouée, démolie, pourrie de vétusté. De sorte que lorsqu’il pleut – et il pleut à torrents presque tous les jours pendant la saison d’hivernage ; les malheureux qui sont couchés sur un lit de camp qui pue de saleté, jamais lavé, voire balayé, souffrant de fièvres, d’actives coliques, le scorbut, généralement tous minés de chlorose, se trouvent bientôt trempés jusqu’aux os. […] C’est pourquoi à mon avis, au lieu de nommer ce bâtiment la case aux malades, il serait plus exact de l’appeler la case aux maladies. […] Il ne reste au transporté que la ressource de se plaindre ou de se taire… ce qui à franchement parler est à peu près la même chose, que dis-je ? Il vaut quelquefois mieux se taire que de réclamer, car dire tout haut ce que la plupart pense tout bas a ordinairement pour conséquence une punition disciplinaire. Bien que tous les faits que je viens de relater soient l’expression de la plus précise des vérités, ce sera là, à mon avis, la seule solution donnée à ma lettre. N’en attendant point d’autre, j’aurai l’avantage de ne subir aucune désillusion. »

Quelles autres formes peuvent prendre la solidarité et l’entraide dans le milieu du bagne ? Tous les transportés anarchistes réagissent en terme de « justice » ou « d’injustice », en fonction d’un ensemble de valeurs qui les poussent à venir en aide à un autre ou à le soutenir. La lecture des mémoires de Liard-Courtois et du manuscrit de Clément Duval est riche en enseignements concernant ce qui est considéré par les transportés anarchistes comme un comportement en adéquation avec ces principes.

Les transportés cités par ces deux anciens forçats ne sont pas tous anarchistes même si certaines sympathies pour ces idées sont présentes. La place que prend la description et la présentation des compagnons de bagne dans leurs écrits est assez importante. Ce qui nous laisse penser que le comportement développé face à la situation de réclusionnaires forcés et les liens entretenus pendant la détention sont plus que primordiaux. Pour louer les qualités des hommes qu’ils considèrent avoir un comportement « correct », les termes employés sont les suivants :

« Meunier était un exemple d’abnégation et de mentalité scrupuleuse qui font le plus grand honneur à l’idée qui nous est chère »[15] .

« Paridaën, […] était d’une excellente nature, toujours à l’affût d’un service à rendre, d’une joie à procurer et qui savait se faire aimer de tous. »[16]

« Camusat, que son instruction plaçait au-dessus du commun des transportés, se tenait à la disposition des autres forçats pour la rédaction des réclamations que ceux-ci avaient à faire parvenir au Commandant et au directeur. A cause de cela, le personnel de surveillance l’avait surnommé « bête à plume ». Mais cette plume n’était pas seulement celle d’un écrivain public, elle était aussi celle d’un poète. »[17]

« Couot était un homme d’une grande énergie dans ses tentatives d’évasion, qui échouèrent malgré tout son courage et son audace. Très digne dans l’adversité, ne s’en laissant pas imposer par ses bourreaux, il ne se laissait pas insulter. »[18]

« Je m’entretins longuement avec Léauthier et fus heureux de constater chez ce jeune camarade malingre, chétif, cette logique serrée, cet esprit de justice, une grande force de volonté et une énergie peu commune, il était aimé de tous les camarades de son convoi, et il était si doux que de suite les condamnés de la case en pierre lui donnèrent leur sympathie, c’était à qui l’aiderait pour la plus petite chose. »[19]

Certains types d’actions solidaires sont isolés.[20] Par exemple Liard-Courtois, tente pour un transporté qu’il croit innocent de poser les premières bases de la révision de son procès à Saint-Laurent-du-Maroni. Cet homme, originaire du Poitou a été condamné à perpétuité pour double assassinat (celui de sa femme et de sa domestique). Illettré, il demande à Courtois de rédiger sa correspondance. Ils font mieux connaissance et Courtois est de plus en plus convaincu de son innocence. L’homme est hospitalisé, Courtois lui rend visite chaque mois pour l’aider à écrire à son père. Il acquiert la certitude de son innocence et écrit au Procureur de la république à Saint-Laurent qui entame la procédure de révision.[21]

Mais, comme l’écrira plus tard le médecin Louis Rousseau, certains types de comportements sont très mal perçus par l’ensemble des forçats.

Ainsi, l’attitude « d’opposition » adoptée des transportés anarchistes est très mal perçue par les autres transportés qui les surnomment : « Le clan des intellectuels ».

« Tout réclamant, qui dans une forme sobre et correcte gêne l’administration pénitentiaire par la justesse de ses plaintes est traité « d’intellectuel ». Celui qui discute bien, qui raisonne juste, se plaint quand il y a motif de se plaindre, bref, qui ne se laisse pas faire, c’est un homme chez qui l’énergie morale domine les appétits et qui s’accommode mal des mœurs et usages du milieu. Craint, redouté, voire respecté, il est pour l’administration pénitentiaire un adversaire qui compte. […]

Dans les questions collectives, les forçats sont lâches car ils ont la conviction d’ailleurs fondée, qu’il n’y pas de justice à attendre de la part de l’administration pénitentiaire. Le forçat bien qu’ayant raison doit toujours avoir tort. Le protestataire est considéré comme un naïf ou comme un « crâneur », ou encore comme un homme qui par une originalité maladive attire sur la communauté la colère ou la haine du pouvoir. Le forçat qui par nécessité est profondément individualiste, fait preuve par ailleurs de toutes les solidarités. Les punis de cachot, de cellule, les réclusionnaires, les hospitalisés, obtiennent du tabac et des vivres par les amis ou le clan d’appartenance. Il existe des collectes au profit de détenus indigents. »[22]

Une autre perspective commune à tous les forçats est à présenter, il s’agit de l’évasion.

L’évasion est pour les longues peines le seul espoir d’envisager l’avenir :

« Tous la tentent sauf les timorés, les paresseux, ou les courtes peines. »[23]

Dans les dossiers des transportés apparaissent notifiées toutes les tentatives d’évasions[24] assorties des condamnations encourues pour ce délit. Les transportés anarchistes s’inscrivent dans cette perspective de liberté possible. Les évasions manquées par Clément Duval, qui en effectuera 17 avant de réussir, et les projets d’autres transportés de quitter le bagne scandent tout le récit de ses mémoires.

Mais un ensemble de questions essentielles se posent alors : Comment partir ? Et avec qui ? A qui doit-on donner sa confiance ? Comment se procurer le matériel nécessaire à l’évasion ? Autant de questions qui obligent les transportés à échafauder des plans parfois pendant plusieurs mois, en attendant le jour propice.

Cette porte ouverte sur l’extérieur est parfois un mobile pour feindre un amendement. Le changement de classe ou de catégorie peut seul laisser envisager un transfert sur la « Grande Terre », où, en plus des mises en concession individuelle, ou de l’assignation, les possibilités d’évasion sont nettement plus envisageables.

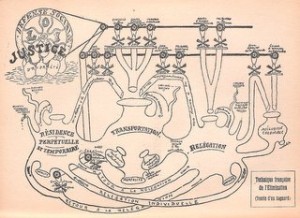

« Pendant un siècle d’histoire du bagne les tentatives d’évasion furent annuellement le fait d’environ 6 à 800 condamnés (relégués, transportés ou astreints à résidence). Facile pour les libérés ou les relégués individuels, la « belle » était plus difficile à mettre sur pied pour les transportés en cours de peine, pour les relégués collectifs et surtout pour les condamnés enfermés aux îles du Salut. Ce chiffre important ne doit cependant pas faire illusion puisque l’on considérait un condamné comme évadé lorsqu’il n’était pas présent dans sa case douze heures après l’appel du soir et la fermeture des camps. Beaucoup, partis sur un coup de tête vers la forêt, en revenaient le lendemain ou deux jours plus tard, ayant erré quelques heures dans la nature hostile. » [25]

« Internés » sur les îles pour une durée illimitée, les anarchistes doivent trouver des feintes afin d’obtenir leur désinternement. L’énergie qu’ils trouvent à lutter contre la maladie ou les mauvais traitements repose sur cet espoir.

« Il n’est presque pas de forçat qui ne rêve d’évasion, aurait-il échoué cinq, six, dix fois, celui qui veut s’enfuir ne se rebute et renouvellera sa tentative jusqu’à ce qu’il meure ou réussisse. Cet espoir le soutient, lui donne de l’endurance et le porte à une apparente soumission. Quand à l’appel on communique au camp la liste des forçats qui doivent faire partie d’un convoi, […] l’anxiété est générale, tous les coeurs battent d’émotion, toutes oreilles sont attentives, chacun s’attend à être désigné pour le départ du lendemain. Et il faut voir l’allégresse de ceux qui sont appelés à jouir de cette mesure ; tandis que les autres, qu’abat la déception, demeurent mornes et revers. »[26]

Les transportés anarchistes n’attendent pas véritablement ce changement sachant qu’ils purgeront toute leur peine sur les îles. Certains tenteront néanmoins de s’évader en compagnie d’autres forçats (non anarchistes), afin d’échapper à la fatalité de la condamnation à perpétuité, ou de la longue peine, ou en d’autres mots à une mort lente et certaine. Ils seront ainsi parfois des compagnons d’infortune pour quelques heures ou quelques jours avant d’être repris.

C’est pourquoi après plusieurs évasions non réussies, certains tenteront d’accéder à la concession individuelle. Ceux qui y parviennent au prix d’un amendement qui doit être reconnu comme tel par l’administration pénitentiaire, organisent leur fuite vers le Venezuela.

La concession individuelle ne semble pas avoir été utilisée dans d’autres but par les transportés qui l’ont obtenue, comme Duval par exemple. Pour y accéder il fallait être 1ère classe et avoir un pécule suffisant. Le titulaire devait verser une rente annuelle et perpétuelle à l’état. L’administration avançait au concessionnaire une case, des outils et une ration de vivres pour six mois seulement. La famille pouvait rejoindre le concessionnaire.[27]

Les tentatives d’évasions sont suivies de condamnations qui oscillent entre un allongement de la peine de travaux forcés de deux, trois ou cinq ans et une peine de réclusion en cellule de 30 à 60 jours. Il serait trop long de décrire toutes les tentatives d’évasion de notre échantillon, tout comme les stratagèmes mis au point pour parvenir à s’échapper du bagne et les anecdotes qui s’y rattachent.

Citons l’une des 19 évasions que Marius Jacob tentera, cette fois-ci seul :

Citons l’une des 19 évasions que Marius Jacob tentera, cette fois-ci seul :

« Déçu une quinzième fois, Alexandre ne croit plus aux possibilités d’évasion collectives. […] Avec une audace de désespéré, il joue à présent sa dernière carte.

Une nuit d’octobre 1917, après avoir scié les barreaux de sa cellule, il se jette à l’eau. Faute de « Mae West », il s’est fixé des flotteurs aux chevilles, à la ceinture et aux épaules. Il s’est également muni d’une pagaie. Pas de revolver, pas d’eau potable, peu d’argent dans son plan. Son but : faire en godillant le tour de l’île , prendre pied dans une zone sauvage, construire un radeau et, de là, partir. Les requins ? Tout vaut mieux que la vie quotidienne au bagne. Il n’en rencontre du reste aucun, mais découvre en revanche un courant plus fort qu’il ne l’avait soupçonné. La mer est glacée. La houle lui frappe le visage. Des remous l’emportent. Il s’évanouit.

Lorsqu’il se réveille, c’est pour s’apercevoir qu’il a été drossé sur la côte, à quelques mètres du point de départ. L’aube point. Il n’a aucune chance de regagner son gîte sans être pris. Alors, il se débarrasse de ses appareils, sort son plan, et avale une dose massive de chlorhydrate de morphine : ce fameux poison que Marie[28] s’est procurée à l’hôpital Saint-Louis, et dont il a lu dans un livre scientifique qu’il provoquait une mort apparente. Avant de tomber en catalepsie, il va s’effondrer un peu plus loin sur les rochers.

On le découvre. On l’emporte à l’hôpital, puis à la morgue, cela il l’a prévu en cas d’échec de la tentative effectuée avec les flotteurs. Il pense profiter de la nuit suivante pour scier un barreau, récupérer voile, machette, et cordes cachées sous un rocher et construire un radeau. »[29]

Autre exemple, Bour Félix, matricule 34198, a tenté, si l’on se fie à son dossier, trois fois de s’évader : 1906 : 2 ans de double chaîne à Charvein ; 1907 : 15 jours de cachot et 2 ans de réclusion cellulaire ; 1913 : 2 ans de réclusion cellulaire.

Arrivé en 1905 en Guyane, il se donne la mort en 1914 dans sa cellule, après avoir vécu plus de cinq ans dans des conditions de détention extrêmes. [30]

Il est impossible de s’évader sans une certaine somme d’argent qui permettra d’acheter des vivres ou payer un passeur pour la Guyane Hollandaise et/ou britannique et le Venezuela. C’est pourquoi beaucoup tentent de se faire envoyer de l’argent par leur famille ou par leurs compagnons afin de mener à bien leurs projets. Les lettres codées et/ou passées en fraude en sont souvent l’objet.[31]

« Il faut profiter qu’il y a ici actuellement un brave et dévoué compagnon pour recevoir mes correspondances ; et lui envoyer à son nom une somme de quatre cent francs ; avec ça, si je vais dans autre pénitencier, je puis trouver une tapouille (petite barque à rames) qui me déposera en lieu sûr. Même ici aux îles, par un autre moyen je pourrais retrouver la liberté. »[32]

Le plus fréquemment les forçats qui tentent de s’évader sont surpris ou dénoncés par d’autres aux surveillants. Cette dénonciation permet à son auteur de s’attirer la sympathie ou la confiance des gardiens qui peuvent ainsi compter sur un espionnage plus rapproché. Les dénonciateurs sont considérés comme des « traîtres ».

« Leur semi-liberté pourrait leur permettre mieux que quiconque de tenter une évasion et la mener à bien. […] Mais comme tous les traîtres, ils sont effroyablement lâches. Afin d’améliorer leur propre sort, ils n’hésitent pas à sacrifier l’existence de leurs camarades, mais ils tremblent à la seule pensée que la leur peut être compromise. Aussi, la perspective des dangers que comporte une fuite et la crainte de la mort les retient : leur bassesse les attache au rivage. »[33]

De plus les tentatives de fuite sont pour les surveillants et autres chasseurs de tête (tels que les indiens Galibi ou Roucouyène ou bien les noirs Bosh) l’occasion de gagner de l’argent en partant à la recherche des condamnés évadés. Les primes s’élèvent à 10 F par tête pour une capture à terre, 25 F en rivière, et 50 F en mer. Il existe même des accords entre la Guyane hollandaise et la Guyane française pour le rapatriement systématique des évadés.[34]

« Dès qu’ils tiennent un fugitif, leur premier soin est de le dépouiller de tout ce qu’il possède, vêtements, vivres et outils, car le forçat qui s’évade se munit toujours d’une hache ou d’un sabre d’abattis dérobé à l’administration, précaution indispensable pour se frayer un chemin dans la brousse. Puis, ils embarquent le prisonnier sur une pirogue, lui font traverser le Maroni et le remettent aux mains de l’administration, qui accorde pour chaque capture de ce genre une prime de 10 F. »[35]

Nous venons de présenter les perspectives communes des transportés anarchistes et des autres forçats. Nous allons dégager maintenant les adaptations secondaires qui sont rejetées par les anarchistes et présenter les recours qu’ils trouvent pour pallier à cette promiscuité non maîtrisée, considérée comme une forme de « contamination physique et morale » par E. Goffman[36].

[1]Nous verrons dans le deuxième chapitre comment s’articule cette cohésion autour de l’idéologie qui les a conduits au bagne.

[2]Voir Prolégomènes, chapitre 3.

[3]Op.cité, Louis Rousseau, page 45.

[4]Op.cité, Liard-Courtois, pages 157/158.

[5]Op.cité, Louis Rousseau, page 214.

[6]Les transportés anarchistes ne sont pas toujours regroupés. Le contact qui s’établit avec les autres forçats est tributaire d’une confiance qui repose sur un certain nombre de principes « moraux » qui seront exposés dans la deuxième partie de ce chapitre.

[7]Op.cité, Liard-Courtois, page 174.

[8]Op.cité, Louis Rousseau, pages 76 et suiv.

[9] Op.cité, Liard-Courtois, pages 330/331.

[10]Op.cité, Clément Duval/Marianne Enckell, page 207.

[11]Op.cité, Louis Rousseau, page 264.

[12]Bernard Thomas, Jacob, Paris, 1970, page 283.

[13]In ibid page 287.

[14]Nous n’en présentons que des extraits car elle comprend 11 pages. Nous ne pouvons malheureusement pas la faire apparaître en annexe car nous n’avons pu la photocopier. Elle est consignée au dossier H 1481, des Archives nationales des colonies.

[15]Ainsi s’exprime Pélissard dans une lettre destinée à Jean Grave, annonçant la mort de Théodule Meunier. Passée en fraude, elle a été saisie par l’administration : A.N. des colonies dossier (H 4091). Une autre, identique dans le fond et dans la forme, parviendra à son destinataire, elle est conservée à l’I.F.H.S. Fonds Jean Grave [14 AS 184 (a)].

[16]Op.cité, Liard-Courtois, page 330.

[17]Ibid page 373.

[18]Op.cité, Clément Duval/Marianne Enckell, page 126.

[19]Ibid page 206.

[20]Si l’on se réfère aux sources auxquelles nous avons pu avoir accès.

[21]Op.cité, Liard-Courtois, pages 258/260.

[22]Op.cité , Louis Rousseau, pages 265/267.

[23]Ibid page 180. Un cas de courte peine à citer est par exemple celui de Liard-Courtois condamné à 5 ans de travaux forcés.

[24]1/6 des évasions réussissent sur la « Grande Terre ».

Op.cité, Michel Pierre, La Terre de la Grande punition, page 196.

[25]Idem

[26]Op.cité, Liard-Courtois page 220.

[27]Op.cité, Michel Devèze, pages 172/173.

[28]Marie est sa mère. Il lui avait fait parvenir une lettre codée en 1910 mentionnant l’éventualité de l’emploi du poison, voir lettre saisie Annexe n°4.

[29]L’histoire de cette évasion ne s’arrête pas là. Découvert, on procède à un lavement et le poison est décelé. Il plaidera le suicide, et sera condamné à deux ans d’encellulement. Mais, fort d’exploiter ce mobile il se pourvoit en Cassation où en mars 1919, il est définitivement acquitté par le T.M.S.

In op cité Bernard Thomas, Jacob, pages 327 et suiv.

[30]Voir son dossier A.N. colonies : H 4086, qui mentionne d’autres peines de cellule pour diverses punitions.

[31]Voir la lettre de Marius Jacob à sa mère présentée en Annexe n°4.

[32]Op.cité, Clément Duval/Marianne Enckell, page 85.

[33]Op.cité, Liard-Courtois, page 163.

[34]Op.cité, Louis Rousseau, pages 182/183.

[35]Op.cité, Liard-Courtois, page 234.

[36]Voir Prolégomènes chapitre 3.

Tags: alimentation, anarchiste, AP, bagne, Bour, camelote, Clément Duval, commission disciplinaire, concession, droit commun, évasion, Félix Bour, Goffmann, groupe, île Royale, île Saint Joseph, îles du Salut, Jacob, Léauthier, Léon Pélissard, lettre, Liard-Courtois, Louis Rousseau, Meunier, ministre des Colonies, opposition, Paridaën, Pélissard, procès, punition, repas, solidarité, surveillant, TMS, travaux forcés

Imprimer cet article

Imprimer cet article

Envoyer par mail

Envoyer par mail