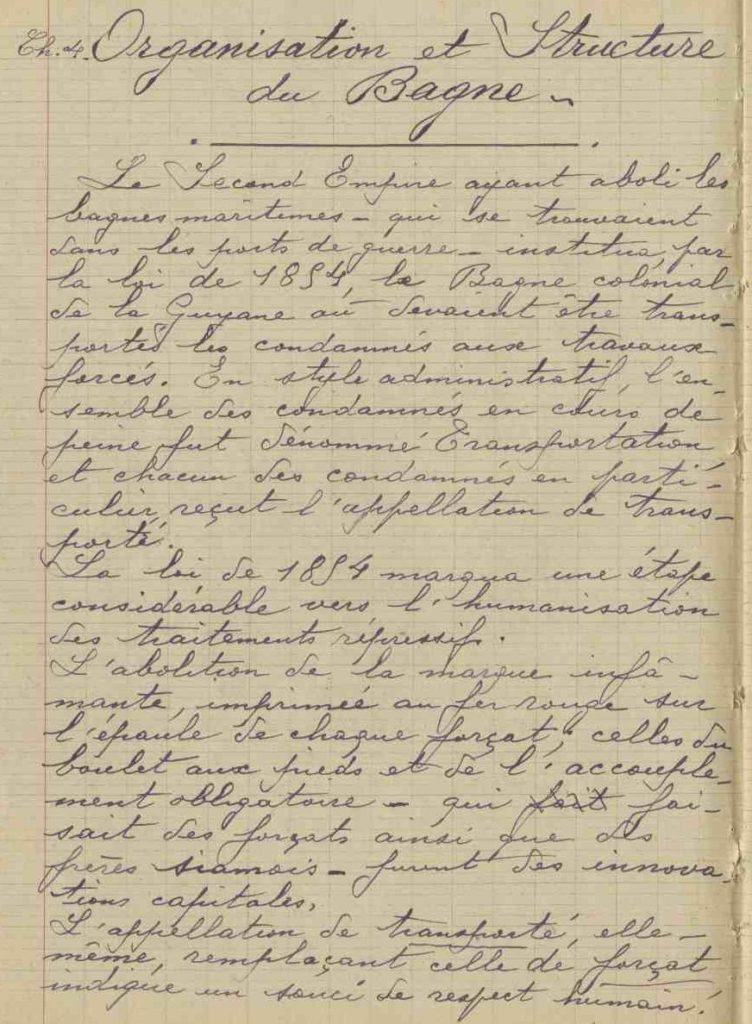

Le Visage du Bagne : chapitre 4 Organisation et Structure du Bagne

Le Second Empire ayant aboli les bagnes maritimes – qui se trouvaient dans les ports de guerre – institua, par la loi de 1854, le Bagne colonial de la Guyane où devaient être transportés les condamnés aux travaux forcés. En style administratif, l’ensemble des condamnés en cours de peine fut dénommé Transportation, et chacun des condamnés en particulier, reçut l’appellation de transporté.

La loi de 1854 marqua une étape considérable vers l’humanisation des traitements répressifs.

L’abolition de la marque infâmante, imprimée au fer rouge sur l’épaule de chaque forçat, celles du boulet aux pieds et de l’accouplement obligatoire – qui faisait des forçats ainsi que des frères siamois – furent des innovations capitales.

L’appellation de transporté, elle-même remplaçant celle de forçats, indique un souci de respect humain. L’exposé des motifs de cette loi, n’est pas dénué de sentiments élevés.

Il n’envisage pas la répression comme une fin, mais comme un exemple ; il voudrait que le châtiment soit générateur d’amendement et de relèvement. Malheureusement les faits ont démenti ces théoriques aspirations.

La pensée du législateur a été méconnue, travestie et faussée du tout au tout.

À Saint-Laurent-du-Maroni est le siège de l’administration pénitentiaire de la Guyane Française (appelée communément céans : la Tentiaire.) Elle a à sa tête un Directeur, assisté d’un Sous-Directeur. Toute une cité bureaucratique englobe cette Administration aux multiples bureaux.

Une armée de fonctionnaires l’anime.

De mon temps, le Bagne étaient composé de quatre pénitenciers ayant un siège central : Saint-Laurent, Cayenne, les Roches de Kourou et les Iles du Salut – indépendamment de celui de Saint-Jean-du-Maroni, siège de la Relégation.

Depuis 1919, le pénitencier des Roches de Kourou a cessé d’exister – ce qui en reste étant rattaché à celui de Cayenne[1].

Un Commandant de pénitencier est placé à la tête de chaque établissement.

Ce n’est pas un grade, mais une fonction. Dans chaque pénitencier, il y a également un officier d’administration, un officier gestionnaire et un Commis d’Administration chargé de l’économat des hôpitaux.

Tout pénitencier est formé d’un certain nombre de camps, plus ou moins éloignés du Centre.

Les cadres de la surveillance et le personnel de surveillance proprement dit, forment le Corps des Surveillants-militaires (Ce Corps, d’ailleurs, est simplement militarisé.)

Il se recrute parmi d’anciens sous-officiers ou d’anciens rengagés.

Hiérarchiquement, il se compose de : surveillants de 3e, de 2e et de 1ere classe ; de surveillants-chefs et de surveillants-principaux. Les surveillants-principaux dirigent le personnel de surveillance de chaque pénitencier et prennent le titre de Chef de Centre. Ce titre revient également aux surveillants-chefs placés à la tête des pénitenciers, à défaut de surveillants-principaux. L’effectif total du personnel de surveillance affecté à la Guyane, pouvait varier de 480 à 500 unités, compte tenu des permissionnaires et des malades hospitalisés.

Ce chiffre correspondait à un effectif moyen de quatre mille transportés. Tout surveillant est armé constamment du révolver d’ordonnance ; il a sa carabine au râtelier d’armes.

Étant assermenté, il a pratiquement droit de vie et de mort sur les condamnés. Avant la transportation du Bagne en Guyane, les gardiens des forçats étaient dénommés garde-chiourme : ce terme ayant encouru le mépris public de longue date, il fut remplacé par celui de surveillants-militaires. Néanmoins, l’ancienne épithète est souvent employée – et toujours en mauvaise part.

Pour faciliter la besogne des surveillants, pour les épauler dans leur service – et pour les remplacer au besoin – l’Administration a créé, parmi les condamnés eux-mêmes, un cohorte de porte-clés.

Ces porte-clés, qui se mettent ainsi du côté du manche, sont pour la plupart des arabes. Naturellement, ils encourent l’animadversion et le mépris de leurs anciens camarades, qui les appellent : surveillants de 4e classe.

On les charge, notamment, d’ouvrir et de fermer les portes, de pratiquer des fouilles dans les cases et sur les condamnés eux-mêmes, de surveiller les corvées au travail, et de monter la garde la nuit. Naturellement, grâce aux accointances qu’ils ont parmi des éléments louches, ils tiennent leurs chefs au courant des faits et des gestes de chacun.

Sur le papier, le forçat était assez bien nourri ; il avait droit, à l’état de cuisson, aux vivres ci-après :

750 grammes de pain bis

100 ——- de viande de boucherie

ou 200 ——- de viande de conserve

ou 90 ——- de lard

Cela journellement, au repas du matin à savoir : quatre fois de viande fraîche, deux fois de viande de conserve et une fois de lard chaque semaine.

En outre :

25 centilitres de légumes secs

ou 25 centilitres de riz au repas du soir, à savoir :

cinq fois des légumes secs et deux fois du riz chaque semaine.

En outre, le repas du matin et celui du soir comportaient cinquante centilitres de bouillon, sauf en ce qui concernait les repas comportant du riz.

De plus, les condamnés recevaient tous les matins au réveil, vingt-cinq centilitres de café. Pas de vin.

Nous verrons à quoi se réduisait cette ration, après les multiples manipulations et tripotages auquel elle donnait lieu – tant au point de vue pénal que sous l’angle administratif. Nous verrons aussi comment les condamnés y remédiaient.

En Guyane territoriale, les forçats étaient occupés à différents travaux. A part ceux qui travaillaient de leur métier dans les centres pénitentiaires, tels que maçons, menuisiers, peintres, boulangers, etc, etc, la plupart étaient occupés dans les chantiers forestiers. Là, on les improvisait bûcherons, scieurs de long, planteurs.

Aux Iles du Salut, exception faite de ceux qui sont employés de leur métier ou qui occupent un emploi quelconque, la majeure partie des condamnés sans spécialité est occupée à arracher l’herbe sur des routes, ou bien à ramasser des branches mortes de cocotier.

On commence à désherber une route, puis une autre ; quand cette dernière est terminée, l’herbe a repoussé sur la première – et on la rase de nouveau. Ainsi, le travail ( ?) ne manque pas.

À beaucoup de points de vue, on pourrait considérer le Bagne ainsi qu’un vaste camp de concentration[2]. Il n’y a pas de règle de silence, on peut fumer à tout heure, les instruments de musique sont permis, ainsi que les travaux d’amateurs exécutés en dehors des heures de travail par les condamnés – à leur bénéfice. Le jeu, le commerce inter-pénal et bien d’autres choses sont également tolérés. Nous en parlerons plus longuement en temps voulu.

La discipline n’est donc pas terrible. Il y a un abîme, avec celle d’une maison centrale de force ou de réclusion.

Il ne s’ensuit pas, de là, que tout est permis – du moins, ce qui est permis aux uns n’est pas toujours toléré aux autres. En cela, l’arbitraire et le bon plaisir trouvent matière à discrimination.

Les règlements disciplinaires de 1891, formaient un chaos indescriptible où il était bien difficile de se reconnaître. Lois, décrets, règlements, circulaires, arrêtés, se modifiaient et s’abrogeaient dans la suite des temps, laissant place aux interprétations les plus diverses[3].

Seul, demeurait immuable, dans sa sèche nomenclature, l’énoncé des punitions disciplinaires susceptibles d’être infligées aux transportés en cours de peine, capables et coupables de contrevenir aux règlements en question :

La prison de nuit était infligée jusqu’à un mois, pour toute infraction légère non entachée de récidive.

La punition de cellule pouvait être infligée pour une période allant jusqu’à soixante jours.

La punition de cachot, ne pouvait excéder trente jours.

Mais il faut savoir que cette limitation apparente était de pure forme. En effet, elle ne s’appliquait qu’à l’égard d’un motif distinct et déterminé.

Lorsqu’un transporté faisait l’objet de plusieurs motifs de punition, chacun de ces motifs était sanctionné indépendamment d’une punition qui pouvait atteindre le maximum prévu. Ces diverses sanctions totalisées, et prononcées d’une façon concomitante, atteignaient parfois un chiffre effarant.

C’est ainsi que moi-même, ayant comparu devant la Commissions disciplinaire pour treize motifs différents de punition, je me vis infliger trois-cent-quatre-ving-dix jours de cachot – chaque motif ayant été sanctionné du maximum légal de trente jours[4].

Toutefois, certains Commandants de pénitenciers – plus humains ou plus intelligents que d’autres – se firent une règle de ne prononcer qu’une punition pour l’ensemble des divers motifs qu’ils avaient à sanctionner.

Quoique le Directeur Bravard[5]les eût rappelés à l’ordre par une circulaire impérative, ils n’en tinrent aucun compte.

La prison de nuit consistait simplement en l’obligation de coucher dans une case spéciale. A mon arrivée au Bagne, cette punition bénigne était tombée en désuétude.

La punition de cellule, consistait à être astreint à la corvée de nettoyage et à l’encellulement de nuit, avec application de la mise aux fers. En outre, les punis de cellule étaient soumis au pain sec un jour sur trois.

La punition de cachot s’effectuait dans un local sombre, avec la mise aux fers de nuit et au pain sec deux jours sur trois.

D’autre part, les punitions de cellule et de cachot entraînaient la privation de correspondance avec les familles. Toutefois, les punis recevaient les lettres à eux adressées : bizarrerie administrative ! Tout puni, ainsi que tout transporté, avait toujours le droit d’adresser des réclamations – sous pli ouvert ou fermé – aux autorités administratives ou judiciaires de la Colonie et de la métropole.

La Commission disciplinaire chargée de réprimer les infractions, se réunissait ordinairement une fois par semaine.

Elle était composée du Commandant, qui la présidait, et de deux assesseurs choisis parmi les fonctionnaires de l’Etablissement.

Tout transporté ayant encouru un total de punitions de cachot dépassant quatre-vingt-dix jours dans le même trimestre, se voyait classé au camp des Incorrigibles, pour une durée de six mois au moins. Le séjour de ce camp spécial, ainsi que nous le verrons plus loin, était particulièrement dur.

Après deux ans de présence et de bonne conduite, les transportés pouvaient passer de la troisième à la deuxième classe[6]. Un an plus tard, avec une bonne conduite soutenue et une assiduité au constante au travail, ils pouvaient passer en première classe. Les condamnés de troisième classe étaient en principe, astreints aux travaux les plus pénibles ; ils couchaient sur la planche des lits de camp et ne pouvaient bénéficier de faveurs.

Ceux de deuxième classe, pouvaient obtenir des emplois de faveur ; ils couchaient sur des hamacs et pouvaient bénéficier de l’engagement et de l’assignation.

Les condamnés de première classe jouissaient du même traitement que les précédents. Ils pouvaient, en outre, faire l’objet de mesures de grâce, et obtenir une concession urbaine ou rurale.

L’engagement consistait en la cession de transportés aux employeurs locaux.

Ces derniers devaient les loger et les nourrir. Ils versaient, en plus, une certaine sommechaque mois à l’administration.

Les engagés étaient donc à peu près libres. Mais leur nombre n’était pas élevé. L’assignation consistait en la cession de transportés pour assurer les soins ménagers des surveillants et fonctionnaires. Ils étaient communément désignés sous le nom de « garçons de famille ».

Ils s’occupaient de la cuisine, du lavage, du linge, des courses etc.

Ils étaient nourris chez leurs patrons, mais ils devaient rentrer coucher au camp.

Ils recevaient aussi une gratification mensuelle en argent. Au bout d’un certain temps, ils étaient considérés comme des familiers de la maison, et traités comme tels.

Ils mangeaient à la même table avec leurs patrons ; on les appelait de leur prénom et souvent c’était eux qui dirigeaient la barque ménagère.

Il n’était pas rare que des rapports intimes s’établissent entre eux et leurs patronnes (lorsqu’il s’agissait de femmes de surveillants.) Et cela occasionna plus d’un drame où le révolver joua son rôle. Il arriva même qu’un de ces « garçons de famille » partit un jour en évasion avec la femme de son patron ; on n’en entendit plus parler[7].

Les garçons de famille, qui avaient un pied dans le camp, étaient tout désignés pour servir d’intermédiaires entre les condamnés et les surveillants – et cela pour une foule de tractations que nous aurons l’occasion de passer en revue. En ce qui concerne les concessions, leur octroi était parcimonieux.

Les concessions urbaines consistaient en l’établissement des intéressés dans leur propre métier ; charrons, serruriers, peintres, ferblantiers, etc. Les concessionnaires urbains devaient monter leur fond par leurs propres moyens, à Cayenne ou à St Laurent. Les concessionnaires ruraux recevaient de l’Administration une certaine surface de terrain inculte, mais propre à l’exploitation ; un pavillon en bois divisé en plusieurs pièces ; des outils de travail, des plants et semences et des vivres pour six mois – à l’exception du pain.

Si au bout d’une année, l’exploitation n’était pas jugée convenable, la concession était alors retirée à l’incapable et donnée à un autre. Ces concessions étaient situées en pleine brousse, où régnait la fièvre. D’autre part la peine et les soins de l’exploitant étaient contrecarrés souvent par les pluies diluviennes de ces contrées, par les invasions de voraces fourmis manioc, qui s’abattent par millions. Souvent, la malaria envoyait les concessionnaires à l’hôpital. Il n’y avait guère que les arabes pour résister à l’emprise de la maladie.

Lorsqu’une concession était en plein rapport, elle ne manquait pas de nourrir son homme. Outre la culture des légumes et le rendement des arbres fruitiers, qui étaient vendus au marché, il y avait aussi l’élevage de la volaille – assez rémunérateur.

Un surveillant était chargé de concessions rurales. Il en faisait la tournée chaque semaine, pour se rendre compte.

Il en profitait pour se faire graisser la patte, sous forme d’œufs et de volatiles. Malheur à celui-là qui ne se conformait pas à cet usage propitiatoire ! car le dit surveillant avait vite fait de lui dresser un rapport à la suite duquel il se voyait expulser des lieux.

Il n’est peut-être pas inutile de formuler un jugement à l’égard de la population indigène, dans ses rapports avec l’élément pénal.

Les noirs de la Guyane sont les descendants des indigènes de la côte occidentale d’Afrique, lesquels s’établirent d’abord dans les Antilles.

Ils conservent les caractéristiques propres à cette race, qualifiée inférieure.

D’un caractère bon enfant, ils ont l’esprit vif et enjoué. Très – susceptibles et sujets à des colères passagères, ils ont néanmoins bon cœur.

Cependant, ils affichent un certain mépris à l’égard des condamnés – ce qui ne les empêche pas de trafiquer avec eux. Les jeunes négresses ne dédaignent pas, non plus, de monnayer leurs charmes en se prêtant à des amours faciles. Dans les classes pauvres, le mariage légal n’est guère pratiqué. On se prend et l’on se quitte, sans formalité aucune. Les enfants, en général, ne connaissent pas leur père.

À Cayenne et à Saint-Laurent, les condamnés ont de fréquentes occasions d’entrer en rapport avec les indigènes.

Ce sont eux qui balayent les rues, qui arrachent l’herbe, qui sont chargés des constructions et réparations.

Les surveillants ne les suivent pas dans chacun de leurs mouvements, et puis il y a toujours moyen de s’arranger. En somme, la population civile indigène et élément pénal reçoivent des avantages réciproques de leurs rapports mutuels.

[1] La rapport de l’inspecteur adjoint des Colonies Gayet établi le 20 février 1924 pour le 3e bureau de l’AP (hôpitaux, habillement, vivres, matériel) mentionne bien « la suppression en 1918 du camp de Kourou » dans son premier chapitre « Organisation territoriale de la transportation – les pénitenciers ». ANOM H1875.

[2] Si l’utilisation de l’expression « camp de concentration » peut éventuellement surprendre, il convient de ne pas oublier que Paul Roussenq rédige son manuscrit au CSS de Sisteron en juin 1941 (voir chapitres « Prolégomènes de la redécouverte des écrits d’un homme devenu bagne » et « Les beaux voyages ») ! Quoi qu’il en soit, il s’agit bien dans cette narration de révéler une organisation systémique de l’enfermement.

[3] En effet, le décret du 4 septembre 1891 sur le régime disciplinaire des établissements de travaux forcés est notamment modifié par ceux 19 décembre 1900, du 31 juillet 1903, du 26 février 1907 ou encore du 18 septembre 1925.

[4] Roussenq exagère ; le 14 avril 1921, il écrit au Directeur de l’AP pour lui demander une mesure de clémence à la suite des 300 jours de punition – et non pas des 390 jours cités – prononcés le 9 novembre 1920 par la commission disciplinaire des îles du Salut. « J’ai été puni avec une extrême sévérité. (…) mais je reconnais que cette rigueur ne sortait pas de la légitimité. » Ce ne sont pas alors treize mais neuf motifs qui justifient les sanctions cumulées : « refus de signer une annotation du commandant » (16 octobre) 15 jours, « réflexions déplacées dans une lettre adressée au commandant » (16 octobre)15 jours, « refus de rentrer dans le préau qui lui est affecté et paroles grossières à l’égard du surveillant chargé de la réclusion » (20 octobre) 45 jours, « insinuations malveillantes et blessantes à l’égard du chargé de la réclusion » (6 novembre) 60 jours, « réflexions à haute voix au moment de l’allumage des lampes » (6 novembre) 15 jours, « a fait du scandale et a frappé sur la porte de son cachot » (6 novembre) 30 jours, « réclamation non fondée au sujet du poids de la ration de pain » (7 novembre) 30 jours, en enfin « mauvaise attitude devant la commission disciplinaire » (9 novembre) 30 jours ! Nous ne trouvons pas dans ses dossiers (ANOM H5259 et H1523) d’autres punitions cumulées. Mais Roussenq amasse tout de même presque un an de cachot en un seul passage devant la commission disciplinaire !

[5] Jules Bravard, né le 16 novembre 1858 à La Réunion, est sous-directeur de l’Administration pénitentiaire de Guyane en1901 avant d’occuper le poste de Directeur de 1903 à 1913, date de sa mise forcée à la retraite. Personnage autoritaire et fortement controversé, il est l’objet de plusieurs blâmes ministériels dont un en 1908 après avoir ordonné l’application du bâillon sur neuf transportés dans le camp disciplinaire de Charvein et l’effondrement la même année d’un bâtiment de ce camp ayant entrainé la mort de quatre forçats.

[6] Le décret du 4 septembre 1891 ramène le nombre de classes de forçat de cinq à trois.

[7] Nous n’avons pas pu retrouver l’évènement mentionné.

Tags: alimentation, Bravard, cachot, camelote, Cayenne, Cellule, chantier forestier, commandant, commission disciplinaire, directeur, discipline, garçon de famille, Guyane, indien, Kourou, loi de 1854, noir, pénitencier, porte-clés, prison de nuit, règlement, Saint Laurent du Maroni, Second Empire, surveillant militaire, Tentiaire, trafic, travaux forcés

Imprimer cet article

Imprimer cet article

Envoyer par mail

Envoyer par mail