L’enfer du Bagne 3e version ?

Sisteron, juin 1942. Les écrits de Roussenq (1885-1949) ressemblent à cette vie houleuse et souffrante que le réfractaire a pu endurer. Mais là où on aurait pu le croire, fini, cassé, brisé, il n’en fut rien. Celui qui n’était plus un homme mais un bagne, comme il a pu le dire à Albert Londres en 1923, a su rebondir, retrouver vitalité et énergie ; il a repris une plume que le glorieux parti des travailleurs lui avait confisquée en le faisant revenir de Guyane en décembre 1932. C’est donc à la citadelle de Sisteron que l’Inco, une nouvelle fois prisonnier, donne une autre version de son enfer carcéral et colonial.

Sisteron, juin 1942. Les écrits de Roussenq (1885-1949) ressemblent à cette vie houleuse et souffrante que le réfractaire a pu endurer. Mais là où on aurait pu le croire, fini, cassé, brisé, il n’en fut rien. Celui qui n’était plus un homme mais un bagne, comme il a pu le dire à Albert Londres en 1923, a su rebondir, retrouver vitalité et énergie ; il a repris une plume que le glorieux parti des travailleurs lui avait confisquée en le faisant revenir de Guyane en décembre 1932. C’est donc à la citadelle de Sisteron que l’Inco, une nouvelle fois prisonnier, donne une autre version de son enfer carcéral et colonial.

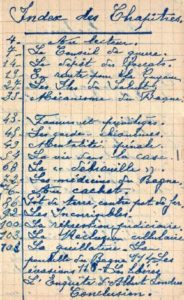

Nous ne savons pas s’il s’agit de cette version dont s’est servi l’abbé Pucheu, prêtre ouvrier, pour l’édition post-mortem à Vichy des écrits de Roussenq en 1957. Un tableau comparatif des chapitres permet de mettre en avant certaines similitudes[1] mais on ne retrouve pas la messianique conclusion dans ce manuscrit donné aux Archives départementales des Alpes de Haute Provence en 2018 par M. Michel Henry, lui-même le tenant de son père Léonce. Ce ne sont plus alors deux mais trois versions que l’on peut désormais lire de ces souvenirs de bagne. Dans tous les cas, il semblerait que le retour en France de l’Inco orchestré par les bons soins du Secours Rouge International et son voyage en URSS, l’année suivante, soient à l’origine de ces variantes[2].

Le Parti communiste a-t-il voulu faire de l’ancien bagnard une marionnette que l’on envoie au pays des Soviets pour témoigner des réalisations de la glorieuse révolution prolétarienne à la suite du premier plan quinquennal ? Cela ne fait guère de doute. En 1933, Staline est au pouvoir et affirme son totalitarisme. Roussenq n’est pas dupe et le divorce avec les rouges est consommé peu de temps après son retour. Ses impressions de voyages paraissent pourtant aux éditions de la Défense, organe de diffusion du SRI, en 1935. Le parti réécrit Roussenq comme il l’avait déjà fait, un an auparavant, avec ses 25 ans de bagne. Qu’à cela ne tienne. Roussenq réécrit son périple soviétique et le fait publier la même année dans Terre Libre, le journal libertaire des copains du Gard[3]. Et après ?

Après, Roussenq est fatigué. Sans un sou en poche et des poches percées. L’anarchie, pauvre fille, n’a pas les mêmes moyens que le mouvement dit de masse affiliée à la IIIe Internationale. La dot rouge de Roussenq a fondu comme neige au soleil de Moscou. Retour aux vaches maigres pour l’Inco et à l’errance de son adolescence. Roussenq parcourt à nouveaux les routes. Ou plutôt les voies de chemins de fer. Et c’est le colporteur Roussenq que la main de la justice condamne à Dijon et à Belfort en 1935 ou à Paris le 9 mars 1938, pour vagabondage, pour infraction à l’interdiction de séjour ou encore pour n’avoir pas payé son titre de transport.

Après, Roussenq est fatigué. Sans un sou en poche et des poches percées. L’anarchie, pauvre fille, n’a pas les mêmes moyens que le mouvement dit de masse affiliée à la IIIe Internationale. La dot rouge de Roussenq a fondu comme neige au soleil de Moscou. Retour aux vaches maigres pour l’Inco et à l’errance de son adolescence. Roussenq parcourt à nouveaux les routes. Ou plutôt les voies de chemins de fer. Et c’est le colporteur Roussenq que la main de la justice condamne à Dijon et à Belfort en 1935 ou à Paris le 9 mars 1938, pour vagabondage, pour infraction à l’interdiction de séjour ou encore pour n’avoir pas payé son titre de transport.

C’est toujours le colporteur Roussenq mais aussi et surtout l’anarchiste non amendé, que la Troisième République agonisante puis l’État Français surveillent de près. Il est arrêté à Avignon le 4 décembre 1940 puis, l’Inco va de prison en camp d’internement. Il passe peu de temps à la fin du mois de janvier 1941à Saint-Paul-d’Eyjeaux, près de Limoges, où l’on accueille dès 1940 des hommes considérés comme « indésirables » par le gouvernement de Philippe Pétain. Le 9 février, nous le retrouvons à Sisteron dans les Alpes de Haute Provence. La citadelle sert de lieu d’enfermement pour les communistes et les anarchistes entre autres. Libéré après avoir prêté serment d’allégeance à l’État Français et sous couvert d’une bonne conduite, il quitte le camp d’internement de Fort-Barraux en Isère le 4 janvier 1943. C’est à Sorgues dans le Vaucluse où il est astreint à résidence que Paul Roussenq retrouve une semi-liberté puis une nouvelle et dernière période d’errance à partir de 1944[4].

Qu’a-t-il fait ensuite ? Les sources manquent jusqu’à son suicide par noyade à Bayonne le 3 août 1949. Quel fut le parcours de ses Souvenirs vécus du bagne ? Comment a-t-il connu Léonce Henry si, bien entendu, Roussenq ait été lié à lui ? Toujours est-il que l’homme qui fut enfermé plus de 4000 jours dans les sinistres cachots de l’île Saint Joseph écrit une seconde fois son expérience bagnarde. Y-eu-t-il une troisième version ou bien est-ce celle-ci que l’Abbé Pucheu a remaniée ? Des différences existent entre les trois textes même si le style didactique de l’Inco, qui rarement se met en valeur en utilisant la 1e personne du singulier, demeure une constante[5]. Celui des Éditions de la Défense est tout empreint d’une rhétorique de parti et nous ignorons ce qu’il est advenu du manuscrit original. Ce récit est en tout cas différent des deux qui suivront. Albert Londres y disparait presque[6] mais on le retrouve dans les deux autres textes. Inversement, le docteur Louis Rousseau encensé en 1934[7], disparait du cahier de 1942 et de l’édition de 1957 … qui se termine par la signature de Roussenq à Sisteron en juin 1942 ! Cela laisse à penser que Fernand Rémi Pucheu, ordonné prêtre à Ajaccio en 1930[8], a bien utilisé puis retransformé le texte de Roussenq. Pour Laure Franck, directrice adjointe des Archives départementales de Haute Provence, qui a organisé la publication en mai 2019 du cahier de Sisteron sous forme d’un pdf richement illustré[9] : « La proximité des deux textes tant dans leur structure que leur propos est manifeste ». La lecture du cahier de Sisteron permet donc d’apporter quelques éclairages, d’ouvrir une possible comparaison mais elle constitue surtout un document inestimable sur le système éliminatoire mis en place en Guyane dans les camps de travaux forcés. Bienvenue chez les hommes punis.

Qu’a-t-il fait ensuite ? Les sources manquent jusqu’à son suicide par noyade à Bayonne le 3 août 1949. Quel fut le parcours de ses Souvenirs vécus du bagne ? Comment a-t-il connu Léonce Henry si, bien entendu, Roussenq ait été lié à lui ? Toujours est-il que l’homme qui fut enfermé plus de 4000 jours dans les sinistres cachots de l’île Saint Joseph écrit une seconde fois son expérience bagnarde. Y-eu-t-il une troisième version ou bien est-ce celle-ci que l’Abbé Pucheu a remaniée ? Des différences existent entre les trois textes même si le style didactique de l’Inco, qui rarement se met en valeur en utilisant la 1e personne du singulier, demeure une constante[5]. Celui des Éditions de la Défense est tout empreint d’une rhétorique de parti et nous ignorons ce qu’il est advenu du manuscrit original. Ce récit est en tout cas différent des deux qui suivront. Albert Londres y disparait presque[6] mais on le retrouve dans les deux autres textes. Inversement, le docteur Louis Rousseau encensé en 1934[7], disparait du cahier de 1942 et de l’édition de 1957 … qui se termine par la signature de Roussenq à Sisteron en juin 1942 ! Cela laisse à penser que Fernand Rémi Pucheu, ordonné prêtre à Ajaccio en 1930[8], a bien utilisé puis retransformé le texte de Roussenq. Pour Laure Franck, directrice adjointe des Archives départementales de Haute Provence, qui a organisé la publication en mai 2019 du cahier de Sisteron sous forme d’un pdf richement illustré[9] : « La proximité des deux textes tant dans leur structure que leur propos est manifeste ». La lecture du cahier de Sisteron permet donc d’apporter quelques éclairages, d’ouvrir une possible comparaison mais elle constitue surtout un document inestimable sur le système éliminatoire mis en place en Guyane dans les camps de travaux forcés. Bienvenue chez les hommes punis.

Paul Roussenq

Paul Roussenq

L’enfer du bagne

(Souvenirs vécus)

Au lecteur

Après Albert Londres qui fraya la voie, une bonne douzaine d’hommes de lettres ont écrit sur la Guyane et les forçats. Généralement, ils l’ont fait avec conscience et sincérité.

Cependant, ce n’est pas dans quinze jours ou un mois, que l’on peut se rendre compte, même sur le plan général, d’un organisme aussi compliqué que le Bagne, à plus forte raison de la vie et du caractère des bagnards, de leurs mœurs et de leurs habitudes.

J’ai passé plus d’un quart de siècle dans ce milieu si divers – et pourtant si homogène dans son ensemble.

Je crois donc avoir eu suffisamment le temps de le connaître, de l’apprécier enfin dans ses plus intimes détails, pour être à même de le décrire en tout état de cause.

Je m’en vais le faire d’une façon objective et impartiale et dans le recul du temps – sans haine ni ressentiment. Je dirai ce qui a été, ce que j’ai vu. Depuis, bien des choses ont changé de face ; le régime du Bagne n’est plus le même : il a évolué vers le mieux. Mais ce qui a existé ne peut disparaître : l’historien doit le consigner dans ses annales.

J’emploierai tour à tour le présent et le passé selon que je ferai allusion à des choses définitives ou bien susceptibles de transformations.

On n’emploie plus, pour le moment, le système de la transportation en Guyane – ce qui ne veut pas dire que l’on n’y reviendra pas lorsque la grande tourmente aura pris fin.

Dans tous les cas, il reste encore plus de deux mille Bagnards en Guyane, en la présente année 1942. Le Bagne demeure donc à l’ordre du jour et son étude n’est pas inutile.

P.R.

Le Conseil de guerre

Natif de Saint-Gilles dans le Gard, j’y étais occupé aux travaux des vendanges, vers ma dix-septième année, lorsqu’à la suite d’une discussion futile avec mon père, je quittai mes parents pour courir l’aventure.

À l’aurore de ce vingtième siècle, les autos n’encombraient pas les routes nationales. On y voyait les compagnons et les trimardeurs circuler pédestrement le baluchon sur l’épaule.

Après quelques mois de cette vie pittoresque, je me trouvais non-loin de Chambéry lorsque je vins à rencontrer deux gendarmes à cheval qui patrouillaient sur la route. Rencontre fatale. Ils me demandèrent mes papiers. N’ayant pas travaillé depuis plus d’un mois, me trouvant sans argent ni moyens d’existence, les pandores se mirent en devoir de m’arrêter pour vagabondage et de me présenter au parquet – lequel me fit écrouer à la prison de Chambéry en février 1903. Je ne tardai pas à comparaître devant le tribunal correctionnel, qui me condamna à trois mois de prison. Le tribunal ayant tenu compte de mon attitude qui fut celle d’un révolté s’insurgeant contre des lois indignes qui permettaient de condamner des malheureux qui n’avaient que le tort de n’avoir ni d’argent, ni de travail.

Je fis opposition légale à ce jugement, et lorsque je me mis en présence des juges de la Cour d’Appel, qui confirmèrent ma condamnation, je manifestais mes sentiments réprobateurs en jetant un morceau de pain à la tête de l’avocat général qui avait requéri contre moi.

Délibérant sur le siège, la Cour me condamnait à nouveau de ce fait à cinq ans de prison, pour violences sur un magistrat en cour d’audience.

Je fis ma peine à la Maison Centrale de Clairvaux et à ma sortie, je fus dirigé vers le 5e bataillon d’infanterie légère d’Afrique en garnison à Gabès (Tunisie).

Conduit par les gendarmes de Clairvaux au fort Saint-Jean à Marseille, après un bref séjour dans ce dépôt de militaires passagers, je pris le bateau pour Gabès en compagnie de quelques jeunes gens qui se trouvaient dans mon cas, fin 1907.

Arrivé à la caserne, je ne tardai pas à me rendre compte que je n’étais pas fait pour le métier de militaire. Je regimbai contre les ordres, les corvées, toutes les tribulations et les brimades en usage alors dans ces unités disciplinaires que représentaient les bataillons d’Afrique.

Finalement, pour avoir copieusement enguirlandé un sergent, je fus l’objet d’une punition de soixante jours de prison dont vingt-et-un de cellule. Le bruit de mes frasques avait couru de bouche en bou[che] parmi les sous-officiers de ma compagnie ; ceux-ci, qui se relayaient à tour de rôle pour commander chaque jour le poste de garde aux locaux disciplinaires, ne manquèrent pas dans leur généralité de m’y chercher noise. Les uns me faisaient mettre une poignée de sel dans ma soupe, tout en me privant d’eau potable ; les autres donnaient un coup de pied contre ma gamelle. Ma cellule était fouillée plusieurs fois par jour et on m’enlevait tout : tabac, livres et journaux.

Manquant d’être asphyxié par la fumée, je frappé à la porte à coups redoublés.

Et un seau d’eau suffi pour éteindre la combustion lente de ma défroque militaire.

Traduit de ce fait devant le Conseil de guerre de Tunis, le 5 mai 1908, je me vis condamné à la peine de vingt ans de travaux forcés, à la dégradation militaire et à vingt ans d’interdiction de séjour sous l’inculpation tendancieuse suivante : « tentative d’incendie volontaire d’un bâtiment à l’usage de l’armée.

Laquelle tentative, manifestée par un commencement d’exécution n’ayant manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. »

Et voilà comme quoi, pour avoir détruit par le feu quelques vieilles hardes, on m’infligeait un châtiment réservé d’ordinaire aux pires criminels de droit commun. Il est vrai que le Code militaire en vigueur à cette époque n’était pas tendre. La peine de mort s’y inscrivait à chaque page.

Le dépôt des forçats

Le dépôt des forçats

Au début de septembre 1908, après avoir passé quatre mois en instance de recours en cassation à la prison militaire de Tunis, je passai quelques semaines à la prison civile après la parade de la dégradation militaire et fus ensuite dirigé par mer sur le dépôt de forçats et relégués de l’Harrach, à Maison-Carrée, près d’Alger.

Finalement, je vus tellement excédé de toutes ces brimades que, croyant de de me faire changer de bataillon, je mis le feu à mes effets militaires que j’avais accroché aux barreaux de ma fenêtre.

C’était un vieux casernement, véritable nid de vermine, lequel contenait environ deux cents forçats et une cinquantaine de relégués. Une trentaine d’européens, seulement, étaient imputables à cet effectif. Il y avait des dortoirs qui servaient aussi de réfectoires, ainsi que des ateliers. Les indigènes étaient soumis à des travaux de sparterie[10] ; les européens étaient employés au collage de boîtes d’allumettes destinées à être livrées ensuite à la manufacture. Les premiers nommés, étaient menés rudement par des gardiens qui n’étaient pas mauvais pour nous autres européens.

Tous ces gardiens, d’origine métropolitaine, connaissaient parfaitement la langue arabe. La nourriture, quoique faite à l’huile, n’était pas désagréable. La cantine était variée et pas chère. Les dortoirs étaient munis de nattes, sur lesquelles couchaient les indigènes, qui se couvraient d’une couverture.

Les européens avaient le privilège d’avoir une paillasse, avec plusieurs couvertures, à leur disposition.

Matin et soir, les uns et les autres faisaient une heure de promenade dans la grande cour, en file indienne et au pas cadencé.

Un vieux docteur, ancien officier de santé de la Marine, venait chaque jour passer sa visite.

Il avait beaucoup de clients, à tel point qu’il dut prescrire des lavements à une douzaine d’entre eux pour s’en débarrasser. Ces lavements, pratiqués dans la cour au moment des promenades, étaient donnés au moyen d’une énorme seringue à chevaux, dont la canule ne s’introduisait qu’avec difficulté dans l’anus des patients.

C’étaient des cris et des plaintes à n’en plus finir ; la galerie s’en donnait des accès de rire à se tenir le ventre. Il en résulta que le vide se fit aux visites médicales ultérieures.

Vers la fin décembre 1908, le prochain départ pour la Guyane fut annoncé.

On distribua à chacun un sac de marine contenant l’équipement des futurs forçats. Comme toujours, en pareille circonstance, la discipline se relâcha.

Un beau matin une cinquantaine de gendarmes armés de pied en cap, vinrent nous prendre en charge pour nous conduire à Alger, où devait avoir lieu l’embarquement.

Ils nous firent prendre place dans un train spécial qui nous attendait en rase campagne non loin du dépôt et qui nous amena sur les quais du port d’Alger.

Nous pûmes voir le bateau-bagne affrété au transport des forçats, « La Loire », qui était ancré au large. Nous prîmes place dans des chalands en fer.

En route pour la Guyane

En route pour la Guyane

Les chalands, que tiraient des remorqueurs, furent bientôt auprès du sinistre bateau, sur lequel on ne tarda pas de nous faire monter, par un escalier métallique raide et incommode.

Nous fûmes reçus à bord par des surveillants du bagne qui venaient de finir leur congé, et qui profitaient de leur retour en Guyane pour y accompagner le convoi.

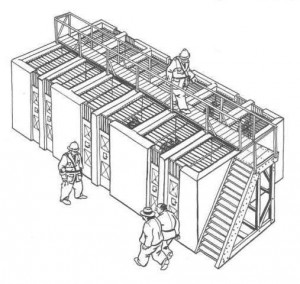

Ils nous fouillèrent, puis nous firent pénétrer dans les « cages », vastes compartiments où l’on entassait la spéciale cargaison humaine. Ces cages, ainsi appelées à cause des épais barreaux, étaient déjà occupées partiellement par le contingent de Saint-Martin-de-Ré, le dépôt métropolitain des forçats et relégués.

Ils étaient en tout 350, et notre effectif en venait renforcer le nombre à 600 unités. Il y avait à bord, situées à l’entrepont, quatre de ces cages, dont deux étaient réservées aux relégués et aux indigènes. Entre les anciens et les nouveaux venus, des conversations d’engagèrent.

C’est ainsi que nous apprîmes que le dépôt à Saint- Martin était un véritable Bagne, où l’on était mené à la trique. En outre, le pain sec et le cachot y étaient octroyés copieusement. Aussi, nos interlocuteurs étaient-ils heureux d’avoir quitté cet enfer.

Ceux qui ne l’étaient pas, c’étaient les anciens prévôts, dont le rôle avait été d’être les auxiliaires des surveillants.

On les avait rossés d’importance, et plusieurs avaient été transportés à l’infirmerie du bord.

Ils avaient désignés leurs agresseurs, que l’on avait placés à fond de cale. Sur ces entrefaites, la Loire fit entendre le son prolongé de sa sirène : c’était le départ. On était au 30 décembre 1908. Quelques heures plus tard devait se produire la terrible catastrophe de Messine[11] – formidable raz-de- marée qui occasionna plus de cent mille victimes.

Bientôt, la Loire gagna la haute mer. L’heure de la soupe du soir arriva.

Un potage, un légume, de la viande, un fromage, des fruits, un quart de vin et du pain à discrétion, nous démontrèrent que nous ne mourrions pas de faim pendant la traversée.

La nuit venue, on accrocha des hamacs à des crochets fixés au plafond, et chacun y prit place pour la nuit. Les conversations reprirent de part et d’autre.

Nous avions parmi nous un évadé du Bagne, qui nous instruisait sur ce qui se passait là-bas. L’auditoire était suspendu à ses lèvres.

Mes compagnons parlaient aussi de leurs faits d’armes passés, de leurs projets d’avenir, de leur résolution de ne pas moisir au Bagne et d’y tenter l’évasion le plus tôt possible. Il y avait parmi nous beaucoup de jeunes, de dix-huit à vingt-cinq ans.

Lorsque le silence se fit et que tout paraissait dormir, des grincements de hamacs significatifs apprirent aux initiés que des actes de pédérastie avaient lieu à la faveur des ténèbres.

Au réveil, on nous donna du café et des biscuits de mer.

Les cages étaient entourées de bancs circulaires sur lesquels une partie d’entre nous prit place. Les autres se livrèrent à la promenade, par groupes et en conversant. Puis on joua aux cartes, fournies par des hommes d’équipage avec lesquels on établissait des trafics. Il se troquait aussi des vivres et du linge de cantine contre du tabac et de l’eau-de-vie. Il y avait bien des rondes de surveillants de temps à autre, mais seulement pour la forme.

Le repas de midi ne le céda en rien à celui de la veille au soir ; la viande céda la place à de l’excellent poisson. Beaucoup d’entre nous cependant n’y firent pas honneur, incommodés qu’ils étaient par le mal de mer.

Nous avions déjà franchi le détroit de Gibraltar et nous voguions en plein Océan.

Déjà, trois immersions avaient eu lieu et d’autre s’annonçaient imminentes.

Tous les jours, nous faisions, cage par cage, une courte promenade sur le pont, ce qui nous distrayait quelque peu. De temps à autre il y avait quelque pugilat, des disputes plus ou moins graves.

Le temps se passait d’une façon monotone. Quelques autres décès s’étaient produits. Tous ceux-là avaient ainsi terminés leur peine.

Enfin, le 13 janvier 1909 au matin, quatorze jours après notre embarquement, nous aperçûmes la terre dans le lointain : c’étaient les côtes basses et marécageuses de la Guyane. Ce fut le branle-bas dès l’arrivée, les préparatifs du débarquement.

C’était une nouvelle vie qui allait commencer pour nous tous.

Les îles du Salut

Les îles du Salut

La Loire stoppa. Devant nous, qui étaient réunis sur le pont nos sacs de marine aux pieds, les Iles du Salut flambaient sous le soleil des tropiques. Des milliers de cocotiers aux fûts sveltes, dressaient vers un ciel sans tâche leur panache vert, auquel les régimes de fruit étaient suspendus.

De cette verdure qui était la note dominante émergeaient de nombreuses constructions dont les toitures métalliques jetaient des éclats d’argent sous les rayons de l’astre du jour.

Dans le port évoluait toute une flottille disparate, composée d’un navire côtier, de deux chaloupes, de canots et de chalands.

Nous descendîmes dans les chalands et remorqués par les chaloupes, nous accostâmes. Je ne m’étendrai pas sur toutes les formalités par où nous passâmes durant le cours de cette journée mémorable : appels et contre-appels, inventaires, matriculage de nos effets, comparution devant le directeur du Bagne pour notre classement dans les divers pénitenciers.

Les relégués embarquèrent sur le vapeur, à destination de leur pénitencier respectif de Saint- Laurent-du-Maroni.

Les condamnés aux travaux forcés devaient séjourner encore quelques jours avant que d’être envoyés ailleurs.

Une trentaine seulement d’entre nous, devions être maintenus sur place, et je fus du nombre.

Les Iles du Salut sont une réunion de trois ilots minuscules très rapprochés les uns des autres : l’ile royale, l’ile Saint-Joseph et l’ile du Diable.

La population, purement pénale et administrative comprenait cinq cents condamnés, quatre-vingts surveillants et leurs famille. Un administrateur remplissait les fonctions de Commandant du pénitencier, assisté d’autres fonctionnaires ayant rang d’officiers. Le service médical était assuré par deux médecins militaires. Une trentaine de soldats coloniaux occupaient une caserne.

Pour assurer les communications d’une ile à une autre, il y a avait le service du port, dont le personnel comprenait trois équipes de canotiers, et dont le matériel était constitué par deux canots, une baleinière et plusieurs chalands. Les chaloupes dont j’ai parlé, venaient de Cayenne.

Avant que d’entrer de pied ferme dans les choses du Bagne, je vais brièvement décrire les Iles du Salut et donner un aperçu de ses caractéristiques.

L’ile Royale, la plus grande, en est aussi la capitale. Elle est le siège des services administratifs. C’est là que se dressent l’hôpital civil et militaire, celui affecté aux condamnés, l’école pour les enfants des surveillants, une chapelle et une caserne. Les surveillants sont logés dans d’agréables pavillons de briques, entourés de jardinets. Les condamnés sont réunis dans l’enceinte du camp dans des bâtiments dénommés « cases ».

Le célèbre roman anti-esclavagiste : La Case de l’oncle Tom, illustre cette appellation particulière aux régions tropicales.

C’est à l’ile Royale, également, où se trouvent la boulangerie, la cambuse, l’abattoir, l’atelier des travaux professionnels, ainsi qu’un sémaphore à disques qui communique avec le continent dont les côtes se voient à dix milles de distance.

L’ile Saint-Joseph est surtout un lieu disciplinaire. C’est là qu’est édifiée la Réclusion cellulaire. C’est là, aussi, où l’on envoie les mauvaises têtes du pénitencier. On y voit un cimetière destiné au personnel administratif et militaire.

Quant aux condamnés décédés, ils sont purement et simplement immergés à deux milles du large.

L’ile du Diable, la plus petite, est réservée aux condamnés à la déportation dans une enceinte fortifiée – par les tribunaux militaires et maritimes. Dreyfus[12] et Ullmo[13] en ont été les principales illustrations.

Les déportés jouissent d’un régime de faveur. Ils ont une certaine liberté de mouvements, une nourriture meilleure que celle des autres condamnés. Ils sont logés dans des pavillons en bois.

Les Iles du Salut sont surtout un pénitencier de répression, où l’on envoie les récidivistes d’évasion. La mer, les requins, les rochers à fleur d’eau qui en forment une ceinture, sont autant d’obstacles à de nouvelles tentatives.

On y envoie aussi, par ordre médical, les malades des autres pénitenciers, pour un certain temps de convalescence – car le climat est sain.

C’est dans ce cadre sauvage, entre le ciel et l’eau, que je devais subir entièrement ma peine – augmentée de huit années de rabiot. J’obtins par la suite sept ans de grâce, ce qui réduisait mon séjour insulaire à vingt-et-un ans.

Là-dessus, je passais dix ans environ dans les cachots de l’ile Royale et de l’ile Saint-Joseph.

Je reviendrai d’ailleurs là-dessus plus longuement.

Mécanisme du Bagne

Mécanisme du Bagne

Ce chapitre comprend les multiples indications d’ordre général qui caractérisent, où plutôt qui caractérisaient sur beaucoup de points le Bagne de mon temps : organisation, discipline, nourriture, vêture, etc.

L’Administration pénitentiaire qui a la charge du Bagne, possède à sa tête un Directeur, un sous-Directeur, un état-major de fonctionnaires bureaucrates et des commandants de pénitenciers qui sont recrutés parmi ces derniers.

Cinq-cents surveillants environ, composaient le personnel subalterne. La plupart d’entre eux se recrutaient parmi les anciens engagés ou rengagés de l’armée de terre. Le personnel de surveillance était secondé par des condamnés dénommés porte-clés – presque tous des arabes. Ils étaient chargés d’ouvrir et de fermer les portes des locaux pénitentiaires, de coopérer à la surveillance des chantiers, de pratiquer les fouilles corporelles et celles des locaux d’habitation, et de prendre les factions de nuit.

Ils étaient justement haïs de leurs compagnons de chaîne.

La discipline du Bagne n’était pas terrible. Aussi bien au travail que dans les cases, on avait toute latitude de causer et de fumer. On s’entretenait avec les surveillants.

Le travail n’était pas excessif ; le plus souvent il était accompli à la tâche ; celle-ci terminée, on était libre.

C’est dans les chantiers forestiers seulement, que tous et chacun redoutaient d’être envoyés. La mortalité y était très élevée et nul n’échappait à la maladie. Les fièvres, la dissenterie, y sévissaient.

Tandis que dans les centres pénitentiaires on était à peu près à l’abri de ces risques – auxquels les surveillants eux-mêmes n’échappaient pas. Aussi, pour ne pas y laisser leur peau, beaucoup s’évadaient des chantiers, préférant risquer la Réclusion cellulaire et le séjour aux Iles du Salut.

La nourriture délivrée par l’Administration était insuffisante en quantité et défectueuse en qualité.

Peut-être en aurait-il été autrement si elle avait été délivrée dans son intégralité et préparée en conscience par des cuisiniers honnêtes. Je reviendrai là-dessus.

Théoriquement, mais sur le papier seulement, nous avions droit par homme à :

0,750 grammes de pain

0,250 grammes de viande crue et non désossée

ou bien, 0,200 grammes de viande de conserve ou bien encore 180 grammes de lard cru. Cela dépendait des jours affectés à ces denrées qui composaient le repas de midi.

Le repas du soir devait être constitué par cent grammes de légumes secs, ou bien par 60 grammes de riz. Légumes secs et riz devaient rendre vingt-cinq centilitres après cuisson.

Avec celà, on avait droit journellement à huit grammes de graisse, à douze grammes de café et à douze grammes de sucre.

Mais, lorsque la ration était perçue, nous pouvions constater qu’à par le pain, nous étions lésés sur toute la ligne.

Ainsi, au lieu d’avoir cent grammes de viande après cuisson, nous n’en avions guère que de 70 à 80 grammes. De même de 60 à 70 grammes de lard, au lieu de 90.

Pour les légumes secs, nous en percevions à peu près vingt-cinq centilitres, ce qui représentait bien la ration, mais il y avait un tiers d’eau dans ce compte. De plus, ces légumes étaient cuits sans graisse, laquelle était vendue.

Le café, c’était de la lavasse.

Seul le pain était mangeable – lorsqu’il n’était pas charançonné, lorsque celà se produisait parfois. Il est vrai que les forçats suppléaient à cette carence de la nourriture en s’en procurant par leurs propres moyens – ainsi que nous le verrons par ailleurs.

Les effets d’habillement étaient délivrés à dates fixes, ainsi que les chaussures. Mais, bien souvent ils faisaient défaut. « Il n’y en a pas » telle était la réponse sempiternelle.

Nous touchions à peu près régulièrement trois cents grammes de savon par mois, pour laver notre linge. Cette corvée était faite le dimanche, un lavoir était mis à la disposition des condamnés à cet effet.

Jusqu’en 1924, le travail ne fut pas payé. On donnait seulement des gratifications en pain, en vin et en tabac. Les hommes qui se disaient malades, étaient mis au pain sec en attendant une présentation à la visite médicale – laquelle avait lieu généralement une à deux fois par semaine.

Les surveillants, armés de révolvers d’ordonnance, avaient pratiquement droit de vie et de mort sur les condamnés.

Ils avaient également au râtelier d’armes, une carabine de réserve, en cas de révolte.

Faveurs et privilèges

Les condamnés étaient divisés en trois classes. Ceux de troisième classe, c’est à dire à peu près les deux tiers de l’effectif global, étaient astreints aux travaux les plus pénibles ; ils ne pouvaient prétendre en principe à aucune faveur – mais il y avait bien des dérogations à cette règle flexible. Ils couchaient sur la planche des lits de camps, avec une couverture.

Les condamnés de deuxième classe pouvaient obtenir des places et des emplois de faveur.

Ils pouvaient, aussi, être employé chez les surveillants comme domestiques, et chez

l’habitant, qui les nourrissait et les logeait. Ils étaient couchés, étant au camp, sur des hamacs.

Les condamnés de 1ère classe jouissaient de toutes ces faveurs. De plus, ils pouvaient obtenir des concessions urbaines ou rurales – selon leurs capacités.

Chaque année, ils étaient inscrits au tableau des grâces – mais ces dernières étaient mesurées au compte-gouttes.

Les porte-clés étaient choisis parmi eux.

Les garde-chiourmes

« Garde-chiourmes », telle était l’appellation officielle des gardiens de forçats, avant qu’on les dénommât surveillants militaires.

Cependant, et avec le mépris qu’elle comporte, la première désignation est demeurée vivace.

En général, ils n’étaient pas trop mauvais. Ils se livraient à toutes sortes de trafics avec les condamnés, auxquels ils procuraient bien des choses interdites ou qui n’étaient pas à leur portée : vin, alcool, jeux de carte, denrées, etc., etc.

Ils faisaient aussi venir de l’argent des familles de ceux d’entre eux qui étaient à même d’en recevoir. Pour celà, ils prélevaient ordinairement un tiers de la somme envoyée à titre de compensation. Ils achetaient les vivres destinés aux condamnés, soit aux cuisiniers, soit aux employés des cambuses et aux boulangers. Ces trafics illicites se faisaient sur une grande échelle.

On fermait les yeux et tout était dit.

Un certain nombre de surveillants avait des mœurs sanguinaires. Nombreux furent les condamnés assassinés par eux à coups de révolvers, pour des raisons futiles et même sans raison aucune.

Ils le faisaient lâchement et sans risques. Albert Londres, d’autres encore, ont donné là-dessus leur témoignage formel et irrévocable.

Il y avait deux clans parmi les surveillants, celui des continentaux et celui des corses, ce dernier étant le plus important.

Entre ces deux clans adverses, c’était une compétition, une lutte continuelles pour être placés aux meilleurs postes.

Les plus recherchés, étaient ceux des cuisines, des boulangeries et des hopitaux. Là, ils étaient à même de puiser à pleines mains dans les vivres et denrées dont ils avaient la charge.

Il y en avait du maquillage, des truquages d’inventaires qui couvraient ces prélèvements frauduleux. Ils ne se contentaient pas de s’en tenir à ce qu’ils avaient dans la main. Entre eux, ils échangeaient ce dont ils disposaient : passe-moi la rhubarbe, et je te passerai le séné[14] !

C’était une véritable gabegie, un vrai pillage.

Et, il faut bien le dire, c’était aussi le milieu, l’ambiance qui le voulaient.

Mentalité pénale

Le Bagne est un composé hétéroclite des éléments les plus divers et les plus dissemblables. Toutes les races, toutes les classes de la Société y sont représentées.

Fils de famille et apaches des barrières ; banquiers, notaires, gens de robe et d’église ; industriels, commerçants, paysans, ouvriers ; condamnés primaires et vieux chevaux de retour. Tout celà est assemblé, se coudoie à chaque instant. On pourrait croire qu’avec une composition aussi variée, le Bagne manque d’homogénéité : il n’en est rien, cependant. Comme dans toutes les collectivités dont les membres sont affectés à vivre

d’une même vie, l’influence du milieu, l’ambiance, finissent par fondre les tempéraments les plus disparates dans un moule uniforme, de marquer de leur empreinte les plus réfractaires. Certes, il y a des degrés, des paliers, avant que d’être soumis à ce climat spécial, à cette transformation presque complète de l’individualité.

Tout d’abord, on est indigné de ce que l’on y voit, puis on y trouve des excuses. On finit par tolérer et admettre ce que l’on réprouvait tout d’abord !

C’est que la vie du Bagne a ses nécessités inéluctables auxquelles il faut bien se soumettre si l’on ne veut pas succomber. En d’autres termes, il faut hurler avec les loups. Au Bagne, la lutte pour la vie est aussi âpre, et même davantage qu’à l’état de liberté. Elle est dégagée de cette hypocrisie qui la rend moins cruelle.

Donc, les individus inclus dans l’armature du Bagne, acquièrent un état d’esprit, une mentalité, qui sont le propre de ce milieu. Le Bagne a son esprit de corps, son opinion publique, ses lois et ses coutumes.

Les transgresser ou les méconnaitre, expose à de graves mécomptes. La solidarité, l’entraide, ne sont pas de vains mots. C’est tout l’intérêt de chacun de veiller à ce que cette règle de réciprocité soit observée. En outre, l’union de tous est nécessaire pour mettre un frein aux exigences et aux brimades administratives. L’Administration pénitentiaire – ou plutôt la Tentiaire, ainsi qu’on la désigne en abrégé, ne fournit aux condamnés qu’une nourriture insipide et insuffisante ; ses

pensionnaires sont bien forcés d’y remédier par leurs propres moyens – et par n’importe lesquels. De même, pour pouvoir fumer, pour se procurer enfin ce qui est un minimum indispensable à une vie matérielle normale.

Nous reviendrons la-dessus plus longuement par ailleurs.

La pédérastie existe au Bagne, mais ne s’accompa[gne] pas de ce cynisme que lui ont prêté certains journalistes en mal de copie.

Si l’on songe que les mœurs homosexuelles ont été l’apanage des temps de la proche antiquité, qu’elles se sont perpétuées jusqu’à nos jours et que toutes les classes de la Société sont touchées par ce chancre rongeur, on ne s’étonnera pas qu’elles ont cours au Bagne, d’où l’élément féminin est exclu.

C’est le contraire qui serait plutôt étonnant.

La vie dans la case

La vie dans la case

Sur le travail, au chantier, le forçat est généralement sous la férule des surveillants ; il accomplit sa peine. Il n’en est pas de même lorsqu’il est dans une case – et il s’y trouve les deux tiers du temps. Dans la case, le forçat est chez lui, sans conteste. Il y reprend son individualité, sa liberté d’action et de mouvements compatible avec l’espace qui lui est réservé. Aucun surveillant n’y pénètre en dehors des heures des appels, dans la journée. La nuit, il faut un cas très urgent pour qu’il y ait dérogation à cette règle – par exemple, en cas de meurtre ou d’un malade grave qui a besoin de soins immédiats.

La case est, à la fois, un dortoir, un réfectoire, une salle de jeu et un atelier.

Pour bien s’en rendre compte, que le lecteur y pénètre avec moi.

l est cinq heures et demi du matin ; la cloche vient de sonner le réveil. Les hommes de corvée viennent de chercher le café à la cuisine et le distribuent.

Puis sonne la cloche de l’appel, qui est suivi du défilé pour le travail. À six heures, c’est la rentrée en case.

Les hommes de soupe, à raison de deux par plats de dix ou douze rationnaires, vont chercher les vivres à la cuisine et en opèrent la distribution : pain, viande et bouillon. Quelquefois la nourriture est mangeable, mais le plus souvent elle reste dans les récipients qui la contiennent.

Alors on entend de toutes parts des invites et des offres alléchantes :

« Voilà du bon râgout, à vingt sous le quart », « Qui n’a pas ses bananes » Qui n’a pas son café bien chaud et bien sucré ? »

« Qui veut des nouilles aux tomates ? »

Ce sont les forçats-commerçants qui écoulent ainsi leurs denrées comestibles – ripostant ainsi à la carence administrative. Et les clients ne leur manquent pas. Un ou deux quarts de ragoût ou de nouilles, trois ou quatre bananes et un ou deux cafés, leur constitueront un repas autrement réparateur que le bouillon insipide et le morceau de barbaque innommable de la Tentiaire.

Ce repas improvisé, sera plus ou moins corsé, que la bourse de chacun se trouvera plus ou moins bien garnie.

Il y a aussi des marchands de tabac et articles de fumeurs, des marchands d’épicerie, de thé chaud, de bonbons, de nougât.

Avec de l’argent, on a tout ce que l’on veut, même de l’alcool.

Mais où prend-on l’argent pour celà. Nous allons le voir.

Dès que le repas est terminé, chacun s’arrange pour s’occuper selon ses goûts pendant la sieste, qui dure jusqu’à deux heures – moment de la reprise du travail.

Les forçats-commerçants continuent leur vente pour la plupart, ou bien font des préparatifs pour le repas du soir.

Ces commerçants se recrutent parmi les condamnés qui n’ont qu’un travail administratif de

courte durée à accomplir – de façon qu’ils ont tout le temps voulu pour s’occuper de leur commerce.

Ce sont, en général, des vidangeurs – dont le travail est fini dès huit heures du matin, des porteurs d’eau, des gardiens de case : ces derniers sont les mieux placés pour tenir un commerce. Les denrées nécessaires sont fournies par des surveillants qui se font expédier les commandes et les livrent aux intêressés moyennant une commission. À Cayenne et à Saint-Laurent-du-Maroni, les commerçants-bagnards se ravitaillent eux-mêmes au commerce local. D’ailleurs, ils trouvent des ressources de ravitaillement sur place, en puisant par intermédiaires sur tout ce qui se mange et qui se boit.

Ainsi en est-il de la farine, qui sert à faire des nouilles, du café, du sucre, des fruits, des légumes du pays. Ils possèdent tout un matériel approprié et font cuire leurs produits dans la cour du camp, sur des foyers de fortune. La Tentiaire est bien obligée de tolérer ces commerces – qu’elle ne saurait d’ailleurs empêcher sans que des troubles et des révoltes ne viennent à se produire.

Cependant, de tous côtés dans la case des hommes ont commencé à se livrer à toutes sortes de travaux : ce sont les artisans du Bagne, les bricoleurs, qui sont en train d’exécuter leurs petits travaux – dont beaucoup sont des chefs-d’œuvre du genre. Ils sont outillés en conséquence et possèdent de petits établis portatifs. Voici une nomenclature de ces objets fabriqués au Bagne, bien incomplète, mais qui en donnera un aperçu :

Tapis en aloés ; coffret en marquetterie ; guillotine en os ; ronds de serviettes ; cannes, statuettes en bois précieux ; bateaux de toutes sortes ; articles de bureau ; articles de fumeurs ; jeux de dames, d’échecs, de jacket ; cocos et cornes de bœuf sculptés ; bracelets ; bagues, etc. Tous ces objets trouvent un écoulement facile. Ils sont vendus aux surveillants et fonctionnaires, qui les emportent en France pour en trafiquer ou pour en faire cadeau à leurs amis. Ils sont vendus aussi aux équipages et aux passagers des cargos et du courrier mensuel – et aussi aux riches habitants de la Guyane.

Ces ventes ont lieu au moyen de divers intermédiaires, lesquels gagnent ainsi davantage que les artisans qui ont confectionné ces objets. Par exemple, un de ces derniers leur remet un coffret en marquetterie et lui fait son prix : cent francs.

L’intermédiaire en charge, se débrouille pour en tirer le maximum ; s’il en tire cent-cinquante francs ça lui fera cinquante francs de bénéfice.

À côté des artisans, il y a les tailleurs et ravau- deurs, les cordonniers, les fabricants de chapeaux de paille fantaisie, destinés à remplacer pour les forçats élégants les grossiers chapeaux de paille règlementaires. Tailleurs et cordonniers travaillent sur commande aussi bien pour les surveillants et fonctionnaires, que pour les condamnés.

Naturellement, tout ce qui se confectionne ainsi dans les cases est entièrement au bénéfice des intéressés, ces travaux facultatifs ayant lieu en dehors des heures réservées aux travaux obligatoires administratifs.

Ceux qui ne travaillent pas, passent leur temps à faire aux cartes, aux dès, aux dames, etc.

Il y a aussi des écrivains publics, lesquels se mettent au service des illettrés moyennant rétribution. En ce qui me concerne, c’était ma source de revenus.

D’autres raccommodent leurs effets, ou bien se livrent à la lecture.

La Tentiaire n’a pas prévu de bibliothèques, mais les forçats y ont remédié.

Certains d’entre eux en ont constitué, en se procurant des livres un peu partout – qu’ils louent à leurs camarades. Il y en a à peu près dans toutes les cases. Enfin, un petit nombre de condamnés se livrent au sommeil durant les heures de sieste. Ce sont en général, des joueurs invétérés qui passent leurs nuits au jeu – jeu d’argent, bien entendu.

Le jeu est une source de revenus pour ceux qui en vivent ; ils se partagent la cagnotte et veillent à ce que les joueurs soient réguliers. Ils arbitrent les contestations, pour ne pas qu’elles dégénèrent en pugilats et en bagarres.

N’oublions pas les mélomanes, qui taquinent la mandoline et le banjo. Le dimanche il y a concert, et de temps à autre on fait du théâtre.

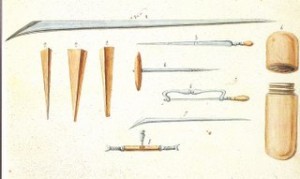

Les forçats cachaient leur argent, notamment les pièces d’or, dans les « plans ».

Le plan est un étui de forme ovoïde semblable à celle des étuis à aiguilles. Il est en aluminium ou en argent, composé de deux pièces qui se vissent.

Les dimensions varient de 6 à 8 centimètres de long sur un diamètre variable de celui de la pièce de 0,50 à celui de la pièce de deux francs.

Depuis la disparition de l’étalon-or, les plans contiennent des billets de banque.

On les introduit dans le corps par l’anus, et vont prendre leur place dans les intestins. Pour les évacuer, il suffit de faire un effort comme pour aller à la selle.

Vers minuit, les lampes de fortune que chacun a à sa place, s’éteignent une à une. Les artisans remettent tout leur matériel en place. Les lecteurs ferment leurs bouquins. Seuls les joueurs obstinés resteront éveillés jusqu’au matin.

Puis l’heure du jus sonnera.

Une journée nouvelle viendra s’ajouter aux autres leur ressemblant comme une sœur

schéma d’un plan par le bagnard Clemens

La « débrouille »

Nous avons vu qu’un certain nombres de condamnés se procurer de l’argent, au moyen de leur travail, afin de pouvoir améliorer leur ordinaire et se procurer ce qui leur était nécessaire. Pour les autres, ils employaient des moyens tendant à la même fin, mais de nature frauduleuse et illicite. C’est surtout sur les lieux de travail, et parmi ceux qui occupent des places et des emplois, que la « débrouille » se fait avec intensité.

Se débrouiller, c’est la grande affaire des bagnards, la seule qui compte. Celui qui ne se débrouille pas est un imbécile.

Les cuisiniers trafiquent des vivres de leurs camarades ; les boulangers opèrent sur le pain frais de fantaisie, font des gâteaux, vendent de la farine ; les bouchers et les employés de cambuse ne sont pas embarrassés pour se faire une jolie côte. Les jardiniers s’en prennent aux légumes et aux fruits.

Les infirmiers tapent dans les vivres des hôpitaux et les médicaments. Les comptables, grâce à leur influence, procurent des places et des emplois à ceux qu’ils pistonnent moyennant finances ; ils

ont disparaître les mauvaises notes, les rapports de punition.

Les ouvriers employés aux ateliers des travaux, sont plus souvent occupés à faire du travail noir qu’à exécuter des travaux administratifs. Ils font du neuf et se chargent des réparations tant pour les agents et fonctionnaires que pour leurs camarades. Ce sont eux qui fabriquent les plans, les couteaux, les briquets, l’outillage des artisans, etc. etc. Les plus défavorisés qui font partie des corvées générales où il n’y a rien à gratter, trouvent encore le moyen de se débrouiller en allant à la maraude. Chacun, dans sa sphère particulière, tend à tirer son épingle du jeu.

Les surveillants laissent faire et ferment les yeux, pourvu qu’ils y trouvent leur compte. Surveillants et condamnés, se tiennent par le bout du nez.

C’est la grande maladie de la Guyane – maladie inexpugnable et chronique qui exclut toute moralité. Il ne faut donc pas s’étonner si le relèvement et l’amendement des condamnés sont autant de mythes.

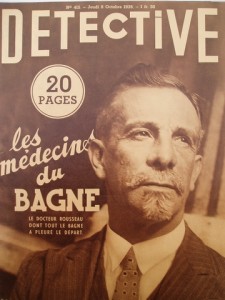

Les médecins du Bagne

Au Bagne, le service médical est assuré par des médecins-militaire de l’infanterie coloniale.

Il a à sa tête une médecin-colonel résidant à Cayenne.

Les hôpitaux étaient assez bien pourvu en médicaments ; l’hygiène et la prophylaxie ne laissant pas trop à désirer.

Cependant, le manque de place se faisait sentir. Celà, en raison des nombreuses maladies qui sont le tribut du climat – indépendamment de la tuberculose et de la syphillis, qui sont des maladies d’importation. Les fièvres, la disentherie, les maladies de peau, l’anémie, le béri-béri, l’ankylostomiase, les affections sous-cutanées, la

lèpre, le scorbut, le choléra quelquefois, le tétanos, la jaunisse et d’autres calamités physiologiques, dont on était à la merci.

Dans de telles conjonctions, les médecins du Bagne remplissaient tout leur devoir – allant jusqu’à l’abnégation et au sacrifice d’eux-mêmes.

Celà, obscurément, sans espoir de récompense.

Les médecins neutralisaient, autant qu’il était en leur pouvoir, à la fois et la nocivité du climat et la rigueur administrative.

Ils devaient, en effet, soutenir une lutte de tous les jours et de tous les instants contre la Tentiaire, qui se plaisait à mettre des bâtons dans les roues, à user surtout de la force d’inertie pour contrecarrer leur bonne volonté. Il fallait toute l’énergie, toute l’obstination méritoires de ces praticiens, pour pouvoir exercer efficacement leurs prérogatives.

Notamment, pour le renouvellement de la pharmacie et des vivres d’hôpitaux.

Les médecins venaient aussi en aide aux punis de cachot, aux condamnés à la Réclusion cellulaire. Il leur suffisait de les hospitaliser, pour que leur punition ou leur peine soit interrompues dans leurs effets. En général, les médecins se rangeaient du côté des condamnés contre les garde-chiourmes.

Cependant, il y avait parmi eux quelques brebis galeuses – qui déshonoraient leur profession. Ceux-là se livraient aux pires excès : ils infligeaient des non-malade, la diète hydrique dans un local cellulaire, laissaient des hommes mourir sans soins.

Mais c’était la minorité. Leurs confrères les désavouaient en les méprisant.

Au cachot

Au cachot

Les punitions disciplinaires qui réprimaient les infractions commises, étaient de deux sortes : la cellule et le cachot.

Celle de cellule était vénielle. Elle comportait l’envoi au travail dans une corvée spéciale, généralement affectée à l’assainissement ou à la voirie. Les punis de cellule étaient soumis au pain sec un jour sur trois. Ils couchaient aux fers et la correspondance familiale leur était interdite durant le cours de leur punition.

Le cachot se subissait dans un local sombre, sans fenêtre. Quelques trous pratiqués au bas de la porte, permettaient seulement un peu de jour et d’aération. Les punis de cachot étaient soumis au pain sec deux jours sur trois. Ils n’allaient pas au travail. Ils couchaient aux fers sur le bas-flanc et étaient également privés de correspondance familiale.

Toutefois, les uns et les autres avaient toujours le droit d’adresser des lettres de réclamation aux autorités supérieures.

La punition de cellule ne pouvait excéder soixante jours ; celle de cachot, trente jours. Mais chaque motif de punition étant réprimé séparément et indépendamment des motifs identiques ou connexes, il en résultait que la commission disciplinaire pouvait infliger des sanctions d’une durée indéfinie.

Cette commission, présidée par le Commandant du pénitencier, se réunissait ordinairement une fois par semaine.

Les cachots étaient disposés côte-à-côte, sur deux rangées parallèles séparées par un étroit couloir, ce qui permettaient les communications entre punis.

Un baquet à eau, une tinette, composaient tout l’ameublement de ces in-pace[15].

On y trouvait des hommes enfermés pendant des mois – et même des années, comme ce fut le cas en ce qui me concerne.

En effet, de 1909 à 1924 – date de la suppression de la punition de cachot – j’en ai encouru pour une durée allant au-delà de dix années.

Dans son magnifique ouvrage : Voyage aux Tropiques[16], le grand écrivain Louis Chadourne – enlevé prématurément aux lettres françaises, a noté ses impressions d’une brève visite qu’il fit aux locaux disciplinaires.

En voici un passage caractéristique :

« Je me fis enfermer dans un cachot dont on venait de faire sortir l’occupant. De suite, je fus plongé dans l’obscurité. Une odeur fétide, faite de relents d’urine, d’air vicié et de je ne sais quoi encore, me prit à la gorge. Je frappai pour me faire ouvrir, car j’avais hâte de respirer un peu d’air pur. Je ne peux comprendre encore comment des hommes peuvent rester des mois entiers renfermés dans ces basses fosses dans une pareille atmosphère. »

Oh oui ! Seulement Chadourne ne songeait pas qu’à la longue on s’habituait à ces odeurs, à cet air renfermé – que l’odorat finissait par trouver naturels.

C’étaient toujours à peu près les mêmes qui étaient au cachot.

Qu’y faire, tout au long d’une journée ? Ma foi ! Nous passons le temps comme nous pouvions

et le mieux que nous pouvions.

Nous racontons des histoires, nous jouions aux charades, aux devinettes.

Etendus sur le sol par-dessus notre couverture, le nez à la hauteur des trous d’aération, nous tenions ainsi des colloques interminables.

Parfois, le surveillant, chaussé d’espadrilles, venait nous surprendre en flagrant délit de bavardage, et c’était quinze jours de cachot de rabiot en perspective à la prochaine commission disciplinaire. Nous nous en moquions d’ailleurs royalement. Dès que le surveillant avait tourné les talons, nous recommencions de plus belle.

Avec des liens de nos balais rattachés bout à bout, nous faisions des « télés » pour communiquer de cachot en cachot et nous faire passer du tabac et toutes choses appropriées.

Les nouveaux venus portant toujours du tabac dans les plans, lesquels servaient ainsi à une nouvelle destination.

Nos télés évoluaient toute la journée dans le couloir. De soubressauts en soubressauts, on trouvait toujours le moyen de les faire parvenir à destination. Il arrivait que notre cerbère s’en emparait de temps à autre, avec accompagnement d’un motif de punition à la clé – mais celà c’était un détail.

Lorsque nous avions du rabiot par-dessus la tête – j’en ai eu pour trois ans d’avance – alors on nous soumettait à la mise aux fers de jour et de nuit – indéfiniment.

Et parfois, aussi, on nous faisait l’application de la camisole de force mise en torture. Couché sur le

ventre contre le bas flanc, déjà aux fers, les bras croisés sur le dos, le corps entouré de cordes que les portes-clés serraient à tour de bras, le patient étouffait et ne pouvait faire aucun mouvement.

Ce mode de répression, illégal en soi, n’était que trop employé, pour mettre soi-disant à la raison les fortes têtes.

Quelquefois aussi, on avait recours au baillon, à la privation d’eau.

Mais la pire coercition s’avérait inopérante.

L’excès même des punitions amoncelées sans mesure, allait à l’encontre du but initial – qui était de prévenir les infractions.

Ce n’est pas la punition elle-même qui importune le condamné : il la subit et c’est tout. C’est au contraire la crainte de la punition elle-même, son éventualité, qui retiendrons l’homme dans le droit chemin. C’est pourquoi la loi de sursis s’est montrée efficace, en retenant sur la pente de nombreux défaillants qui se sont relevés par la suite.

Pot-de-terre contre pot-de-fer

Pot-de-terre contre pot-de-fer

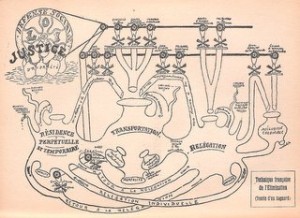

La réglementation du Bagne était constituée par une foule de lois, décrets, circulaires, arrêtés et autres ukases.

Toutes ces paperasses se contredisaient, se modifiaient les unes les autres.

J’eus le soin, dès les premiers temps de mon arrivée au Bagne de m’assimiler cette indigeste prose administrative – que je sus exhumer de cartons poussiéreux, avec la complicité d’un comptable dont j’avais fait connaissance. De telle sorte, que j’étais au courant des règlements et les possédais de mémoire. Cela me fut d’une grande utilité dans la lutte que j’entrepris dès les premiers mois contre la Tentiaire. Je me servais de ses propres armes, et par ailleurs ne faisant que des réclamations parfaitement fondées, appuyés sur des preuves matérielles et testimoniales irréfutables, les autorités supérieures ne pouvaient que donner suite à mes requêtes, plaintes et réclamations.

C’est ainsi que je provoquai les sanctions d’usage à l’égard des agents et fonctionnaires tenus responsables des faits et irrégularités que je signalais. Ces sanctions étaient les suivantes, par ordre de gravité :

Le blâme ; les arrêts simples ; les arrêts de rigueur ; la suspension de solde : la rétrogradation à la classe inférieure et enfin la révocation.

Aussi, étais-je la bête noire de la Tentiaire. Et c’est pourquoi elle me tenait au fond de ces cachots – mais celà n’empêchait pas ma plume de remplir son office. J’étais renseigné quand même sur ce qui se passait derrière les murs des locaux disciplinaires. Combien de fois ne m’a t’on pas invité de briser ma plume moyennant quoi on me donnerait une bonne place de tout repos. On ne me demandait que d’observer une stricte neutralité.

Pouvais-je ainsi accepter de telles propositions insidieuses ? Non, et d’ailleurs mon caractère combatif me poussait naturellement à repousser ces offres, qui m’apparaissaient comme une capitulation. On me disait souvent : « Roussenq, vous feriez mieux de ne vous occuper que de vous- même, au lieu de vous faire l’avocat des autres. Vous savez que vous êtes sûr d’avance de perdre la partie. C’est la lutte du pot-de-terre contre le pot- de-fer que vous entreprenez. Et vous serez brisé. »

Sous des formes différentes, on me tenait ce langage.

Mais j’allais toujours de l’avant, ne laissant passer aucune injustice sans la relever.

Sous les coups d’une répression forcenée, je demeurais serein et impavide.

Un Commandant de pénitencier, inspectant un jour les locaux disciplinaires, ne put s’empêcher de me dire : « Je vous vois toujours au cachot, sans air et avec une nourriture réduite.

Pourtant, vous ne changez pas physiquement. Vous êtes bâti à chaux et à sable. »

Je n’étais bâti que de chair et d’os. Mais j’avais en réserve pour résister aux coups du sort contraire, une somme suffisante de volonté et d’énergie ; une dose appropriée de philosophie et un moral à la hauteur de la situation.

Et c’est pourquoi le pot-de-terre n’a pas été brisé : après un quart de siècle, le Bagne a lâché sa proie.

Les Incorrigibles

Les Incorrigibles

Les condamnés ayant encouru plus de trois mois de cachot dans le courant d’un même trimestre, étaient envoyés au camp disciplinaire des Incorrigibles, à Charvein. On y envoyait aussi ceux qui se rendaient coupables d’une première évasion. Situé en pleine forêt, le Camp des Incorrigibles inspirait la terreur aux quatre coins du Bagne. Et ce n’était pas sans raison.

Les cases étaient faites de planches et de pieux, à travers lesquels les surveillants pouvaient tout voir et tout entendre de ce qui se passait et se disait à l’intérieur. Les « Incos » ainsi qu’on les appelait, étaient soumis aux travaux les plus durs de la forêt. Ils devaient observer le silence – sauf pour les besoins du travail. Le tabac était interdit formellement. Les Incos couchaient aux fers, n’avait droit qu’à la ration congrue et ne pouvaient obtenir aucune gratification. En principe, le séjour à Charvein était de six mois – en se conduisant bien.

En fait, on y restait des années. Les hommes étaient conduits au travail avant le lever du soleil, car il fallait faire une heure de marche avant que d’arriver au chantier. Ils étaient nus, sauf un léger cache-sexe. Le corps bronzé par le soleil et les intempéries, on aurait dit une sarabande de démons sylvestres

Arrivés à pied-d’œuvre, il fallait se mettre au travail sans répit – sans celà, c’était le pain sec et le cachot. Les surveillants étaient épaulés par des porte-clés arabes, qui étaient de véritables choléras en chair et en os. Armés de la carabine, en plus du révolver d’ordonnance, les cerbères faisaient bonne garde.

Il était formellement interdit aux Incos de se dérober à la vue des surveillants, ni de s’éloigner si peu que celà fut du lieu de travail. Et celà, sous peine de fusillade après sommation.

Les hommes se trouvaient dans l’obligation de satisfaire sur place leurs besoins naturels. Maltraités, mal nourris, voyant toujours reculer leur déclassement de cet enfer, ceux-ci songeaient à l’évasion, qui leur apparaissait comme la seule solution, le seul remède à leurs maux.

Il leur était matériellement impossible de la tenter des cases, lesquelles étaient gardées pendant la nuit par les porte-clés. Il leur fallait donc risquer leur chance du lieu de travail. Généralement, ces tentations avaient lieu par groupes, qui s’éparpillaient dans toutes les directions afin de dérouter les surveillants – aussi bien dans le tir que dans la poursuite. Ceux qui n’étaient pas

atteints par les coups de feu, ou qui n’étaient pas rejoints par les porte-clés, trouvaient un refuge dans la forêt vierge qui se trouvait à proximité. Il y avait souvent des victime, dans ces tentatives désespérées. Les tireurs visaient aux bons endroits.

Les fugitifs qui étaient rejoints, étaient souvent tués ; les porte-clés eux-mêmes, leur tranchaient la tête à coups de sabres d’abatis – dont ils étaient armés.

Le travail le plus dur et le plus rebutant, était celui du charroi de lourdes pièces de bois, depuis l’abatis jusqu’à la scierie distante de plusieurs kilomètres.

La pièce de bois était fixée à des cordes, sur lesquelles tiraient les Incos à l’aide de bricoles. Cette attelage humain peinait et suait sang et eau.

Les fondrières, les chicots (troncs d’arbres coupés au ras du sol), les épines et les lianes, rien de devait arrêter ces hommes trempés aux plus dures épreuves, qui toujours devaient travailler – quel que fut le temps.

Certains d’entre eux tombaient, pour se relever aussitôt.

Porte-clés et gardes-chiourmes les stimulaient de la voix et du geste. Tant que l’on était pas arrivés à destination, il ne fallait pas songer de manger la soupe.

La faim était donc un stimulant pour ces parias du Bagne.

Ceux qui étaient envoyés en punition aux locaux disciplinaires en voyaient de dures. Ces locaux étaient infestés de vermine. On les y laissait souvent sans eau, en leur donnant leur pain divisé, c’est à dire en vingt-quatre morceaux – et à raison d’un morceau par heure. Ainsi l’homme avait constamment faim et soif.

Celà n’était pas réglementaire, mais dans un tel lieu, isolé dans la brousse, le Chef de Camp et les surveillants étaient les rois, sans rendre des comptes.

La répression judiciaire

La répression judiciaire

Tout crime ou délit relevant du Code pénal, était réprimé par un Tribunal Spécial qui siégeait à Saint- Laurent-du-Maroni, et qui se réunissait tous les trois mois en session indéterminée quant à sa durée – laquelle dépendait des affaires inscrites au rôle.

Les crimes entraînant les travaux forcés et la Réclusion, étaient punis de deux à cinq ans de réclusion cellulaire.

Les délits qui n’entraînaient, aux termes du Code pénal, que des peines de prison, étaient réprimés par l’emprisonnement de six mois à cinq ans.

La peine de mort était applicable toutes les fois

qu’elle était prévue par le Code pénal.

En dehors de celà, il y avait des crimes et des délits spéciaux, prévus et punis par des décrets d’exception – notamment par ceux du 5 octobre 1889.

Ainsi, le refus de travail était puni de 6 mois à deux ans d’emprisonnement. Les voies de fait envers les agents et fonctionnaires, entraînaient la peine de mort. En cas de circonstances atténuantes, cette peine était remplacée par celle de la Réclusion cellulaire de deux à cinq ans.

Les évasions étaient réprimées par la peine de

réclusion cellulaire. Les condamnés aux travaux forcés à perpétuité, encouraient de deux à cinq ans de cette peine.

Les condamnés à temps en encouraient de six mois

à deux ans. Les hommes condamnés par le Tribunal Spécial, avaient le droit de prendre un défenseur. Ils pouvaient en appeler à la Cour de Cassation.

La réclusion cellulaire

La réclusion cellulaire

Sur le plateau de l’ile Saint-Joseph, sans cesse battue par le vent du large, se dressent les trois bâtiments de la Réclusion cellulaire, tous trois d’une semblable et morne architecture. Séparé l’un de l’autre par un espace de trente mètres, cet espace est occupé par les préaux cellulaires où ont lieu les promenades quotidiennes.

Environ cent-cinquante cellule et douze cachots, telle était la capacité d’absorption humaine de la guillotine sèche[17] du Bagne. Exception faite d’une heure de promenade quotidienne, les réclusionnaires devaient être constamment renfermés dans leurs cellules. Ils étaient soumis à la règle du silence absolu, le tabac était sévèrement prohibé. Le travail en cellule, qui consistait dans la confection d’articles de sparterie, était obligatoire et déterminé par une tâche définie.

La nourriture était la ration normale, amputée du café matinal et de toutes gratifications.

Les cellules étaient aux trois quarts grillagées, disposées au centre de chaque bâtiment et entourées d’un couloir quadrilatère.

Sur les cellules, dont la partie plane supérieure était également grillagée, courait un promenoir où circulaient les gardiens, qui pouvaient ainsi à tous moments surprendre les faits et gestes des condamnés.

Les bâtiments de la Réclusion cellulaire étaient très humides, ayant été construits avec du mortier préparé à l’eau de mer. Il en résultait qu’ils étaient

particulièrement insalubres.

Le terrible scorbut y sévissait à l’état endémique, ainsi que la disentherie.

La mortalité y était de l’ordre de trente pour cent. Les médecins faisaient tout ce qui étaient en leur pouvoir pour atténuer le régime de fer de la Réclusion cellulaire, hospitalisant les condamnés à tour de rôle et prescrivant aux autres des médicaments appropriés. Le médecin-Commandant Rousseau, se dévoua particulièrement à cette tâche humanitaire.

Pour la moindre infraction, un seul mot ou un signe surpris, les réclusionnaires étaient punis de cachot.

Ils se trouvaient ainsi exclus du bénéfice de la libération conditionnelle, qu’obtenaient un certain nombre d’entre eux.

La Réclusion cellulaire était dotée d’une bibliothèque que médecins et condamnés avaient contribué à former.

Mais la lecture n’était permise qu’en dehors des heures de travail.

Si l’on songe que des hommes devaient ainsi rester renfermés pendant des années, on ne s’étonnera pas qu’un assez grand nombre deviennent fous, et que la plupart d’entre eux étaient démoralisés, sans ressort et sans volonté.

La guillotine

La guillotine

Le Tribunal Spécial prononçait en moyenne sept à huit condamnations à la peine capitale, dont quatre à cinq suivaient leurs cours.

Le bourreau était choisi parmi les condamnés en cours de peine ou parmi les libérés.

Il était nommé par le Ministre et jouissait de certaines prérogatives et de certains privilèges.

Ainsi, il logeait à part dans une maisonnette, portait des effets civils, préparait lui-même une nourriture substantielle. Il recevait également des gratifications en nature et touchait une certaine somme à chaque exécution qu’il partageait avec ses aides.

Surveillants et condamnés s’en tenaient à l’écart dans un commun mépris.

Il n’en avait cure. Un des bourreaux les plus marquants du Bagne fut certainement Hespel, dit Chacal. Il exerca son état une dizaine d’années, avec un actif d’une quarantaine d’exécutions.

Le plus curieux, c’est qu’ayant été destitué de sa charge, il fut à son tour condamné à mort et exécuté…

Les condamnés à mort devaient attendre longtemps avant qu’il soit statué sur leur sort – quelquefois une année entière.

Lorsque le courrier apportait le rejet du pourvoi et des recours en grâce, dès après minuit du jour suivant on montait la guillotine dans la cour du quartier cellulaire fâce aux cellules réservées aux condamnés à mort.

Ces derniers pouvaient donc assister, d’une façon auriculaire aux derniers préparatifs – avant que d’être officiellement informés de leur sort.

Ensuite, un peu avant l’aube, on leur lisait la sentence au nom de laquelle ils allaient expier.

Un prêtre venait leur apporter d’ultimes consolations.

Puis le bourreau préparait la funèbre toilette du condamné.

Ce dernier pouvait alors prendre un dernier repas, boire quelques verres de rhum…

Les aides, le moment venu, le prenaient sous les bras pour lui faire franchir les quelques mètres qui le séparaient de la machine de mort. Auprès de celle-ci se tenaient les autorités, ainsi qu’un détachement de soldats sous les armes.

Dès que le condamné apparaissait, le chef du détachement faisait entendre un bref commandement :

« Portez, armes ! »

Tout le monde mettait chapeau bas devant celui qui allait mourir.

Alors les aides précipitaient le patient sur la planche à bascule, qui plaçait automatiquement la tête du condamné dans la lunette fatale.

Un nouveau commandement retentissait :

« Présentez, armes ! »

Aussitôt le déclic jouait, un jet de sang giclait.

La tête ensanglantée tombait dans une caisse à demi-pleine de sciure de bois.

Selon l’expression consacrée, justice était faite.

On croit généralement qu’un certain nombre de condamnés assistent aux exécutions, à genoux et tête nue.

Peut-être en était-il ainsi il y a fort longtemps ; en tout cas, si celà fut il n’en reste plus aucun vestige.

À l’hopital de Cayenne, on conserve dans les bocaux quelques têtes ayant appartenu à des condamnés à mort.

La poubelle du Bagne

À une quinzaine de kilomètres de Saint-Laurent, s’étale le camp des Impotents – comme une plaie béante.

Une douzaine de cases infectes, faites de bois et de feuillages.

À proximité de chaque case, un trou à même la terre, représentent les feuillées…[18]

Il y a là trois cents hommes environ : infirmes, aveugles, tuberculeux, syphillitiques, convalescents, libérés sans travail, tous les déchets du Bagne sont réunis là.

La place de beaucoup d’entre eux serait à l’hopital, mais précisément, c’est pour faire de la place qu’on les a sortis de l’hôpital pour les mettre là, dans ce lieu innommable, dans ce lieu de pestilence où ils attendent une morte lente mais sûre.

Tous ces malheureux sont abandonnés à eux- mêmes. Deux surveillants seulement sont chargés de garder ces ombres vivantes – qui n’en auraient pas besoin : ce ne sont pas eux qui songeront à l’évasion – à moins de s’évader de la vie. On en voit ces surveillants qu’aux rares appels ; ils craignent sans doute la contagion de

l’une de ces maladies qui rôdent partout dans cet étroit périmètre.

Le médecin vient dans ce cloaque physiologique une fois tous les quinze jours. Il hospitalise ceux qui ne peuvent plus faire un mouvement, prescrit du lait à quelques autres, ainsi que des médicaments, puis il s’en va…

Que ferait-il de plus ? Il est submergé, avec tous ces condamnés à mort qu’il connait bien, et qu’il sait pertinemment ne pouvoir sauver.

Tous les quinze jours, il y en a une dizaine de moins, qui trouvent place dans le cimetière voisin, où on les empile les uns sur les autres.

Une contamination générale et réciproque, aide puissamment à cette mortalité.

Toutefois, l’effectif se maintient, de nouveaux venus comblent les vides.

La misère règne parmi ces réprouvés. Il n’y a pas de commerce dans les cases – car l’argent est rare en ce lieu. À peine si l’on vend du tabac et des fruits. Les uns et les autres errent ça-et-là dans la journée – ne sachant quoi faire de leur corps souffrant et décharné…

Les évasions

Les évasions

Il fut un temps où les évadés de la Guyane trouvaient un refuge assuré dans les pays limitrophes. On leur donnait du travail, ils se créaient une nouvelle vie et beaucoup se mariaient.

Celà dura jusque vers 1910.

À ce moment là, des crimes et divers excès se produisirent en Guyane anglaise et en Guyane hollandaise, commis par des évadés du bagne français.

Ce que voyant, les autorités locales prirent des mesures radicales.

Ils expulsèrent et rendirent au Bagne les éléments les plus douteux, ne conservant sur leur sol que ceux qui avaient donné des preuves non- équivoques de rachat et d’amendement.

Et à partir de cette époque, plus aucun évadé ne trouva asile en ces lieux où l’hospitalité était naguère une chose naturelle.

On consenti à laisser le passage libre pour aller plus loin, on facilita l’évasion à ceux qui étaient à même de payer leur voyage pour une autre destination, mais ce fut tout.

Tous les forçats caressaient l’espoir de l’évasion. Et beaucoup la tentaient, sachant même qu’ils étaient voués d’avance à l’insuccès.

Il leur en coûtait une ou deux années de réclusion cellulaire, et quelque fois davantage. Les évasions avaient lieu par mer.

Par l’intermédiaire de libérés, on s’associait à cinq ou six pour acheter un canot et des vivres de

route ; on fixait ensuite le jour et l’heure du départ. Pour celà, il fallait tenir compte de la saison, de la position de la lune, de l’heure de la marée – toutes choses essentielles.

Selon où l’on voulait atterrir, le voyage durait de cinq à huit jours. Il n’était pas sans péril. Quelquefois la frêle embarcation se retournait par mauvais temps – faisait chapeau – selon l’expression consacrée.

Et si l’on arrivait au seuil de la terre promise, c’était pour se voir arrêter par les policemann et être envoyés en Guyane par le prochain courrier…

Les évasions par la forêt n’étaient pas possible, de ce fait que même les indigènes ne sauraient s’y orienter bien longtemps. Mais il y avait des évadés intérieurs qui s’établissaient au cœur de la forêt vierge.

C’étaient des arabes, qui formaient des campements primitifs.

Ils se livraient à la pêche et à la chasse, cultivaient aussi le terrain environnant. Ils commerçaient avec les indigènes de ces parages, surtout par des échanges.

Inexpugnables dans leurs positions bien choisis, ils étaient suffisamment armés pour résister à une attaque de la force publique.

Et, de faire, les tentatives faites dans ce sens furent vouées à l’insuccès.

Les évasions de Cayenne se font à bord de bateaux côtiers à voile, qui vont jusqu’au Brésil. Moyennant une certaine somme, on pouvait y prendre place.

Cependant, certains capitaines de ces bateaux louches – qui étaient des véhicules de la contrebande et du trafic illicite de l’or – n’hésitaient pas à mettre à mort les évadés, une fois en route, afin de leur prendre le « plan ».

L’un d’eux fut condamné à mort, de ce fait, par la Cour d’Assises de Cayenne, mais ayant été relevé aux travaux forcés à perpétuité, les forçats l’empoisonnèrent.

Les libérés

Les libérés

Tant que le forçat est en cours de peine, il est assuré du vivre et du couvert. La Tentiaire lui fournit un minimum vital, qu’il est à même d’améliorer par ses propres moyens.

Une fois sa peine finie, on le libère. Il est alors soumis au doublage, qui dure deux fois plus que la peine initiale, s’il est condamné à moins de huit ans et qui est perpétuel, s’il était condamné à une peine supérieure.

Un complet bleu, une paire de souliers, une chemise et un chapeau délivrés au moment de la libération, seront la dernière attention de la Tentiaire à son égard – qui ne s’occupera plus de lui. Il est libre de crever de faim, de coucher dehors, de manquer de tout.

Car il n’y a guère de travail en Guyane pour les libérés, depuis vingt ans que l’on n’y exploite plus le caoutchouc local – de qualité inférieure. Le caoutchouc synthétique y a porté un coup mortel.

Sur mille libérés, trois cents seulement étaient régulièrement occupés, par la population civile, les commerçants ou les communes.

Une centaine d’autres travaillaient d’une façon artisanale de leur métier, ou bien recevaient des subsides de leurs familles. Les autres traînaient la savate, vivaient d’expédients, allaient mendier leur pain à la porte du camp, après de leurs anciens compagnons du Bagne…

Triste vie, à laquelle ils étaient réduits ! Souvent, obligés de voler pour subsister, ils ne tardaient pas de prendre le chemin de la Relégation.

Ce qui faisait, qu’ils n’avaient joui que de quelques jours ou quelques mois de liberté entre deux bagnes

La Tentiaire, les pouvoirs publics, ne faisaient rien pour remédier à cet état de choses.

L’initiative privée venait bien en aide à ces malheureux, mais de fâcon intermittente et sans coordination.

Après mon retour en France, l’Armée du Salut a établi un poste à Saint-Laurent-du-Maroni. La Tentiaire lui a fourni un terrain où une trentaine de libérés font de la culture maraîchère, que les Salutistes vont vendre au marché. Ils ne reçoivent en échange de leur travail qu’une maigre pitance, pas de vin et le coucher en commun sur des hamacs.

Depuis quelques années, le doublage est bien aboli en principe, mais en fait comme les libérés n’ont pas l’argent nécessaire pour le voyage de retour, ils se trouvent donc dans l’obligation de demeurer à la Colonie en perpétuant leur misère.

Les libérés qui travaillent reçoivent de maigres salaires, avec lesquels ils subsistent avec peine, ne pouvant se procurer le nécessaire pour vivre comme des hommes libres. C’est ainsi que, pour pouvoir manger à leur faim, ils en sont réduits à négliger leur tenue vestimentaire.

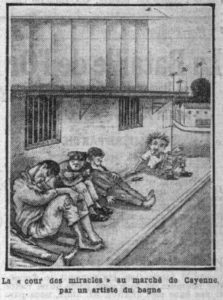

L’enquête d’Albert Londres

Lorsque Albert Londres publia son fameux reportage sur le Bagne, il produisit dans le monde entier une véritable sensation.

En dénonçant tant de crimes et tant d’abus auxquels on ne voulait pas croire, il a rendu un grand service à la cause de l’humanité.

Albert Londres vint me visiter dans mon cachot. Il a publié un article me concernant qui frappa profondément l’esprit des foules.

Ainsi, il a été l’artisan initial de ma libération.

Son reportage, fit en 1923, a provoqué la réforme du Bagne qui eut lieu en 1925.

De profondes modifications et améliorations en sont résultées.

En voici quelques unes :

Suppression du cachot, du pain sec, des fers, des Incorrigibles.

Amélioration du régime de la Réclusion cellulaire.

Payement de la main-d’oeuvre pénale, quoique d’une façon minime.

Couchage général sur des hamacs.

En outre, il a été mis un terme aux meurtres légaux que commettaient les surveillants-militaires. La nourriture a été également améliorée.

Par sa courageuse intervention, Albert Londres a donc été le grand ouvrier de cette transformation radicale du Bagne.

Ce voyageur infatigable, ce journaliste éminent, a trouvé une mort prématurée dans l’incendie en mer du Georges Philipar.

Sa disparition a été regrettée unanimement, comme une perte irréparable pour le journalisme contemporain et la civilisation.

Conclusion

Conclusion

Le Bagne, tel qu’il a été et tel que je viens de le décrire, a fait ses preuves.

Il a été démontré de façon péremptoire et sans contestation possible qu’avec un tel système de répression, tout amendement et tout relèvement des condamnés était impossibles.

Au lieu de donner des exemples de moralité, les administrateurs et les garde-chiourmes se livrent aux pires excès, spéculant sur les besoins et la misère des condamnés.

Celà, on l’a reconnu en haut lieu.