Premier semestre 1910 aux îles du Salut

Le 25 décembre 1908, avertis par le forçat Ferranti, Alexandre Jacob et Joseph Ferrand surprennent le bagnard Capeletti en train d’essayer de les empoisonner avec du datura mis dans leur plat de lentilles. Ils le tuent. Le 5 octobre 1909, le Tribunal Maritime Spécial de Saint Laurent du Maroni condamne les deux hommes à cinq années de réclusion. Sur le vapeur qui les ramène aux îles du Salut, le surveillant Bonal assassine le forçat Vinci d’un coup de revolver tiré à bout portant. Ferrand tente alors de s’évader en se jetant à l’eau mais il est vite rattrapé. A leur retour, les deux hommes déposent une plainte pour relater le crime dont ils ont été témoin. Le 13 mai 1910, le TMS confirme en appel la condamnation de Jacob et Ferrand qui avait été cassé le 3 décembre 1909. La peine de réclusion est ramenée à deux ans. Jacob ne doit donc sortir des cachots de Saint Joseph qu’en 1912. Si les lettres qu’il adresse à sa mère sont manquantes pour les années 1906 à 1909, celles du premier semestre 1910, largement codées, nous permettent de retrouver les conséquences de l’affaire Capeletti et de l’affaire Vinci. Jacob croupit au fond de sa cellule. Il est malade mais il tient bon. Il lit, s’inquiète de la crue de la Seine, se moque de l’idée de sa mère de venir le rejoindre en Guyane et, surtout, il prépare activement sa défense devant le TMS. Il demande l’activation les réseaux de soutien car Barrabas, alias Julien, alias Jacob, tient toujours à fausser compagnie à ses geôliers. L’affaire Madelon avorte en mai 1910. L’Administration Pénitentiaire a mis la main sur deux boites de sardines étrangement lourdes. Elles contenaient deux revolvers. Les boites étaient adressées au forçat libéré Fau, nom de code Madelon. Jacob ne sera jamais inquiété pour cet envoi délictueux. Ce n’est que partie remise pour le matricule 34777, un des plus mauvais sujets du bagne parait-il.

Le 25 décembre 1908, avertis par le forçat Ferranti, Alexandre Jacob et Joseph Ferrand surprennent le bagnard Capeletti en train d’essayer de les empoisonner avec du datura mis dans leur plat de lentilles. Ils le tuent. Le 5 octobre 1909, le Tribunal Maritime Spécial de Saint Laurent du Maroni condamne les deux hommes à cinq années de réclusion. Sur le vapeur qui les ramène aux îles du Salut, le surveillant Bonal assassine le forçat Vinci d’un coup de revolver tiré à bout portant. Ferrand tente alors de s’évader en se jetant à l’eau mais il est vite rattrapé. A leur retour, les deux hommes déposent une plainte pour relater le crime dont ils ont été témoin. Le 13 mai 1910, le TMS confirme en appel la condamnation de Jacob et Ferrand qui avait été cassé le 3 décembre 1909. La peine de réclusion est ramenée à deux ans. Jacob ne doit donc sortir des cachots de Saint Joseph qu’en 1912. Si les lettres qu’il adresse à sa mère sont manquantes pour les années 1906 à 1909, celles du premier semestre 1910, largement codées, nous permettent de retrouver les conséquences de l’affaire Capeletti et de l’affaire Vinci. Jacob croupit au fond de sa cellule. Il est malade mais il tient bon. Il lit, s’inquiète de la crue de la Seine, se moque de l’idée de sa mère de venir le rejoindre en Guyane et, surtout, il prépare activement sa défense devant le TMS. Il demande l’activation les réseaux de soutien car Barrabas, alias Julien, alias Jacob, tient toujours à fausser compagnie à ses geôliers. L’affaire Madelon avorte en mai 1910. L’Administration Pénitentiaire a mis la main sur deux boites de sardines étrangement lourdes. Elles contenaient deux revolvers. Les boites étaient adressées au forçat libéré Fau, nom de code Madelon. Jacob ne sera jamais inquiété pour cet envoi délictueux. Ce n’est que partie remise pour le matricule 34777, un des plus mauvais sujets du bagne parait-il.

18 janvier 1910

Île Royale

Chère maman,

Tu as fait erreur toi-même ou bien t’y a-t-on induite. Ce n’est pas le 10 décembre que la Cour de cassation a statué mais bien le 3. J’en ai été avisé officiellement le 2 janvier, soit seize jours avant la réception de ta chère lettre. Pourquoi te donnes-tu tant de peine, pourquoi fais-tu tant de démarches ? Vraiment je me le demande. Tu te rends malade, tu perds ton temps inutilement car si la solution a été affirmative, c’est tout simplement que ces messieurs n’ont pu faire autrement. À cet égard que te dirai-je ? Que je ne connais pas les motifs de cassation ; l’arrêt ne nous a pas été lu ; que je ne sais si l’instruction se refera ou si nous reparaîtrons sans autre formalité. Mais je ne tarderai pas à être informé de ces choses, et, quoi qu’il en soit, crois bien que j’attends les événements de pied ferme surtout si, comme je l’espère, je reçois le code maritime à la fin de ce mois. Il n’y a rien de tel que d’être bien instruit des choses pour les bien discuter.

Alors la situation de Lucien promet de s’améliorer[1] ? Tant mieux. J’attends le courrier anglais pour mieux connaître et apprécier les nouvelles que tu m’as annoncées. Pour la millième fois, je t’engage à ne pas te mettre martel en tête lorsque les choses ne vont pas à ton gré. Il ne faut jamais se buter contre l’impossible. Une chose ne réussit pas ? eh bien, on en choisit une autre, voilà tout. Soigne-toi bien et ne te chagrine pas pour rien.

28 janvier

J’ai tout reçu ce que tu m’as envoyé au courrier anglais : chocolat, pâte de coings, plumes, cahiers et crayons en couleur (je les ai donnés à Joseph[2]) ainsi que les cinq volumes de Diderot. Aurai-je le code de justice maritime au courrier français ? Je l’espère. J’en ai un pressant besoin.

Toujours rien de nouveau à l’égard de notre affaire. J’ai bien écrit à mon défenseur, mais il ne m’a pas encore répondu. Le chef du parquet de la justice spéciale se promet-il de nous faire recomparaître à la prochaine session du tribunal maritime qui doit avoir lieu dans le courant du mois d’avril ? Je l’ignore ; mais ce que je sais mieux, par exemple, c’est que nous ne reparaîtrons pas sans qu’une nouvelle information ait eu lieu, de façon à pouvoir éclaircir certains points qui étaient demeurés obscurs. Si la Cour suprême, faute d’éléments précis, patents, n’a pu faire d’elle-même la dénonciation en forfaiture, je te promets qu’à la prochaine, elle se trouvera mieux éclairée. Les preuves dissiperont ses doutes. Il est certain que tout cela va nous allonger la durée déjà fort longue de la prévention ; qu’importe. Nous ne sortons pas au travail dans l’île ; mais depuis quelques jours nous sommes employés à la corvée de propreté des cellules. Cela nous permet de respirer un peu plus copieusement et de nous dégourdir les membres rouillés par l’inaction ; en outre, nous touchons une ration de café chaque matin.

Je suis à me demander si j’en guérirai des suites de cet empoisonnement. Je viens de subir, je subis encore pour mieux dire une rechute de rectite comme je n’en avais encore jamais ressentie. En ce moment, je suis un régime diététique sévère et une médication… plus sévère encore. Le médecin-major m’a assuré que ça me guérirait. S’il pouvait dire vrai ! De fait, depuis trois jours de régime, je me sens un peu mieux ; la fièvre a disparu; les garde-robes sont plus rares bien que toujours sanguinolentes. Il faut dire aussi que le mal est tellement invétéré qu’il ne se peut détruire d’un seul coup. Enfin j’ai la conviction d’être, non pas seulement soulagé, mais complètement guéri dans quelques jours si je continue à recevoir des soins. J’y prends peine.

31 janvier

Ta lettre de fin d’année m’a été remise avant-hier ; mais j’étais si déprimé par les effets de la médication qui m’est prescrite que je n’ai pas eu la force d’y répondre aussitôt. Cela n’y fait rien, en somme, puisque le dernier délai est le premier du mois.

Je le pressentais bien que tu étais malade ; cela se sentait à te lire. Enfin si tu vas mieux en ce moment, si tu es tout à fait rétablie comme tu me l’assures, c’est encore heureux. C’est que c’est grave une congestion. Il te faut prendre des soins, ma bien bonne, suivre un régime ; sinon tu pourrais rechuter. Tu n’as pas eu raison de me le cacher. En toute chose, j’estime qu’il vaut mieux savoir la vérité.

Je suis de ton avis pour Lucien. Il est certain que, présentement, sa situation s’est améliorée. Le nuage qui l’obscurcissait a été dissipé par le soleil de la capitale. Cependant il lui reste beaucoup à faire ; il lui faut lutter contre de fortes puissances. Sera-t-il vainqueur ? Je le lui souhaite. Dans ta prochaine tu me l’apprendras.

De mon côté, bien que le jugement soit cassé, il ne faut pas que j'[illisible] sur ce résultat. J’ai préparé tout un plan de défense de façon à ce que la vérité se manifeste en ses moindres détails. Et tout ce travail cérébral m’est bien pénible en ce moment tant je suis débilité. Mais cela ne me durera pas ; j’ai tout un mois pour me guérir et me reposer.

J’ai bien un avocat, mais j’aime mieux ne m’en fier qu’à moi-même ; je suis ainsi plus sûr du succès. C’est pour cela que j’aurais tenu à recevoir au plus tôt le code de justice maritime. Mais comme tu ne m’en parles pas dans ta lettre, tu l’as oublié ou peut-être qu’étant malade tu n’as pas pu aller l’acheter.

Je comprends toute la peine que tu te donnes avec ces demandes chez l’un, chez l’autre ; elles te sont dictées par le dévouement ; tu crois bien faire. Cependant il ne faut pas t’illusionner. On te consolera ; on t’accablera de prévenances ; on te noiera sous un torrent de promesses. C’est tout. Mais quant à t’accorder un concours effectif, n’y compte pas. L’homme descend du singe et le plus grimacier n’est pas celui qui vit au fond des bois. Ne te tracasse plus pour cela, va, ma bien bonne ; je me sens de force à mener cette affaire tout seul, sans protection aucune. Ce n’est pas tant d’avoir la vérité pour soi ; il faut encore prouver que c’est une vérité ; et cela, il n’y a que moi qui le puisse faire. Je comptais recevoir une lettre de notre défenseur aujourd’hui, mais mon attente a été déçue. De sorte que je ne connais pas encore les considérants de l’arrêt, et ne les connaîtrai que dans un mois, lors de mon arrivée à Saint-Laurent. Je ne pense pas y être transféré avant plus tard peut-être.

J’ai fait erreur pour Sévine ? Tant mieux. C’est là une question à l’égard de laquelle il est préférable de se tromper que de tomber juste. C’est Rose qui serait heureuse de voir Yvonne aussi grandie ! S’en souvient-elle de sa tante ? Il faut le croire car son affection pour elle était réellement sincère : elle l’aimait autant que sa mère. Tu as raison, va ; quand tu le peux, fais-lui quelques gentillesses. Qu’elle profite de son jeune âge ; plus tard, la loi de la nécessité lui fera toujours trop cruellement connaître les désillusions de la vie. Qui sait si elle vivra seulement jusqu’à 25 ans ? J’en doute. Elle a une tare physiologique qui pardonne rarement. Et son développement prématuré, sa précocité physique sont des symptômes plutôt alarmants qu’heureux.

Pour ne pas changer, je vais encore te demander quelque chose ; mais avant de me l’envoyer tu te renseigneras. Comme tous les malades, je ne sais plus quel remède essayer pour éviter le retour de mon affection. L’intoxication a produit une rectite (c’est une maladie intestinale) et j’ai idée que les comprimés Vichy-Célestins ou autres sources me feraient du bien. Adresse-toi à l’un de nos amis docteurs et si son opinion est affirmative tu m’en adresseras une boîte par la poste. En ce moment, je suis à la diète (2 litres de lait par jour) et je prends des lavements au permanganate de potasse. Tu ne peux croire les douleurs qu’ils me produisent. C’est intolérable. Il faut une volonté peu commune et un vif désir de guérir pour les supporter. Si ça doit vraiment me guérir, le mal n’est pas grand; mais aussi si ça ne fait que me soulager, c’est ce qu’on peut appeler souffrir pour le roi de Prusse. À ma prochaine j’espère pouvoir t’annoncer ma complète guérison.

J’ai attendu jusqu’au dernier moment pour terminer ma lettre et j’ai bien fait. Je puis ainsi te dire que je vais un peu mieux ; cette journée je n’ai presque pas eu de douleurs intestinales. D’ici huit jours je compte bien être rétabli. Ce ne serait pas trop tôt !

Amitiés sincères aux camarades et mes plus tendres et affectueuses caresses à toi,

Alexandre

Lettre interceptée par l’administration

Ma bien bonne,

Je ne sais pas encore quand je décamperai d’ici. Je verrai à la fin de ce mois. En prévision je fais toujours ma lettre, je la donnerai à quelqu’un avec mission de la remettre à André qui te la fera parvenir.

À te parler franchement, la situation n’est pas très rose, mais néanmoins elle n’est pas tout à fait noire. Tu n’aurais pas pu te figurer que je te dirais cela. Je vais te faire un tableau véridique du couvent et tu en jugeras par toi-même.

Commençons par la santé. Je te dirai que je suis bien portant, mais robuste serait exagéré. Ces quinze mois de cellule[3], d’une part, et le poison[4], de l’autre, m’ont fort déprimé. Mais enfin je tiens debout, et si j’arrivais à pouvoir changer de marmite, je me relèverais facilement.

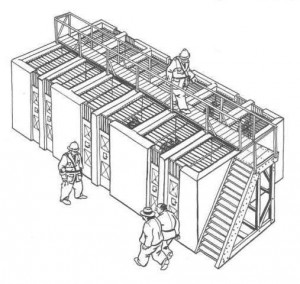

Aujourd’hui ce serait une folie de compter pouvoir arriver avec les moyens que j’essayais jusqu’ici. Depuis quatre ans le bagne a changé. Autant c’était facile, possible, quand je suis arrivé, autant c’est difficile, pour ainsi dire impossible, maintenant. Je parle des Trois-Roses[5], bien sûr. On a élevé des murs de ronde, on a triplé la garde, on a mis des chiens partout. Bref, c’est une véritable forteresse. Il y a bien quelques coins encore où ce serait facile avec de l’énergie, de l’audace mais on ne me place pas là-bas, donc ce n’est pas la peine d’en causer. Il ne me reste que deux moyens, le premier c’est celui que je t’ai déjà indiqué, le microbe, l’autre serait d’acheter un [illisible] avec des faux billets de banque. Mais ce sont les relations, les connaissances qu’il faut avoir surtout pour se les procurer pour rien. Renseigne-toi et si tu ne peux pas arriver à te procurer ou l’un ou l’autre, il ne faut pas te désespérer pour cela.

De mon côté je ne reste pas inactif. Je prépare par ci, je projette par là. Tu peux croire que si je n’arrive pas, ce ne sera pas de ma faute. Quant au microbe, j’ai réfléchi et je comprends qu’il te sera malaisé de le trouver. Que veux-tu, contre l’impossible il n’y a rien à faire. Il ne faut pas te chagriner. Je sais, pécaïre !, que tu fais tout ce que tu peux. Ça m’embête même de te donner tant de tracas. Car tu as besoin de repos, surtout que tu es peut-être plus mal fichue que moi. Si des fois tu ne savais pas où aller pour trouver le microbe, je peux te renseigner à quel endroit tu le trouveras sûrement. C’est à l’hôpital Saint-Louis à Paris ; là se trouve un petit cabanon habité par deux qui ont le mal. L’un y est depuis vingt ans au moins, l’autre à peu près autant. De sorte que par l’intermédiaire de quelqu’un, un interne peut fournir ce qu’il faut. Si tu vas voir Sebat[6] ou Charles[7], dis-leur qu’ils fassent l’impossible, que j’en suis arrivé à user de ce moyen pour me donner tout entier à la révolte, pour pouvoir te servir, t’aider et pour arranger tout ce qu’on nous fait souffrir ici.

Dernièrement tu me dis, ma bonne, de penser à employer A. Dumas; j’y pense, mais avant que mon temps soit fini, j’ai le temps de mourir vingt fois. Il lui reste encore un an à faire, et puis qui sait si une fois qu’il aura changé de milieu, il y pensera encore. Et si même en y pensant, il sera en mesure de faire face aux besoins. Non, va, le mieux et le plus sûr est de ne compter que sur nous autres. Ainsi nous y verrons plus clair, nous savons à quoi nous en tenir. Le principal est d’aller doucement, d’agir prudemment et secrètement de façon à ce qu’Octave[8] ne sache rien. Si tu penses arriver à découvrir cette petite bête, tu verras que nous les roulerons comme il faut.

L’autre moyen, celui de la galette, serait bon aussi mais il demanderait plus de complications, plus de temps, plus de démarches qui pourraient bien ne pas aboutir. Tu peux me comprendre. Quant à mon affaire, je ne connais pas encore la teneur de l’arrêt, on refuse de m’en donner connaissance. Mais il faut que je m’attende à être de nouveau condamné malgré que tout le droit et toute la vérité soient pour moi. Avec le code que tu m’as envoyé, je me défendrai plus à l’aise ; j’ai appris ainsi tout un tas de choses que je ne savais pas. C’est pour cela que j’aurais voulu aussi recevoir le code maritime. Je suis très contrarié de ne pas l’avoir reçu. Si je le reçois avant de passer en jugement, il me sera d’une grande utilité.

Depuis aujourd’hui je vais fort mieux, je me sens bien gaillard. J’en profite pour préparer ma défense, écrire une dénonciation en forfaiture contre le surveillant-chef Raymond[9]. Je l’enverrai au ministre immédiatement après le jugement. Si tu peux, tu feras appuyer par les personnes qui s’intéressent à l’affaire. Si on accepte mes dires, on le mettra en jugement, lui, et le nôtre sera cassé encore une fois. Du matin au soir, j’étudie le code et j’en connais autant qu’un avocat. Il ne faut pas abuser de la correspondance en mots codés, n’en usons que pour ce que tu ne peux pas expliquer sur la lettre. Tu m’as parlé de Clichy, mais je n’ai pas compris ce que tu as voulu me dire, c’est peut-être une nouvelle adresse de tante[10]. Quant à tante Madeleine, c’est un bonheur que tu n’aies pas pu [illisible] ; après la condamnation les langues ont marché et j’ai fini par savoir le fin mot.

Voici l’histoire : depuis mon arrivée, j’avais un collègue du nom de Bessolo. Fais bien attention au chiffre du milieu [illisible]. Ne t’y trompe pas. Comme je le supposais capable de quelque chose, je l’avais toujours comblé de prévenances. Au moment en question, il marchait avec nous autres ; un de ses amis, le nommé Verniori, était aussi avec nous autres. Nous avions confiance en eux comme en nous, et bien ce sont eux deux avec un nommé Vinci, à qui nous avions toujours fait de bonnes manières, qui nous ont empoisonnés et volés. Ensuite, de peur que nous venions à le savoir, ils ont donné 10 francs à ce malheureux ignorant, que j’ai tué[11] en le prenant sur le fait de nous empoisonner tout à fait une seconde fois, pour ne plus rien craindre de notre part. Crois-tu qu’il faille être canaille et infâme : voilà les hommes qu’il y a au bagne. J’avais tellement confiance en eux qu’il a fallu qu’on me mette les preuves en main pour que je le croie.

Mais je t’assure que je leur ferai payer. Je ne te dis pas d’adresser le même colis[12] qu’à Madelon[13], j’ai compris que c’était peut-être cela qui m’avait fait tomber malade, mais je vais te dire de faire quelque chose. Écoute-moi bien, depuis qu’ils ont cet argent, ces trois coquins se sont mis bien avec l’administration, ils suivent la bonne conduite pour se faire désinterner de façon à m’échapper. S’ils réussissent, ils jouiront de la vie aux dépens de la mienne ; si je les tue, ils ne souffriront plus. Je me vengerai davantage en les faisant rester où ils sont, en renversant leur combinaison. C’est pour cela que je voudrais que tu envoies à Bessolo et à Verniori un petit colis à chacun. Envoie-le de Marseille et mets-y deux ou trois [illisible] et quelques pièces de 10 francs, fausses, avec un petit bout de lettre bien arrangée, leur disant que pour cela il faut du temps, que son collègue ne peut pas leur renvoyer les faux papiers qu’on te demande, mais que tu ne les oublies pas et que, dès que tu pourras, tu leur enverras de la même façon. Dis-leur aussi que tu as reçu les lettres qu’ils ont fait mettre à la poste par un libéré. Comme tous deux sont de la même affaire, et qu’ils ne se quittent pas, sur la lettre parle à l’un et à l’autre. Arrange tout dans un colis de façon que cela semble caché, et de manière cependant que cela ne puisse passer inaperçu. Ainsi ils ne seront jamais désinternés et l’infamie qu’ils m’ont faite ne leur servira de rien.

Dans tout cela il ne faut pas qu’il y ait un seul mot écrit de ta main, car il y aura des recherches. À la poste, il faudra aussi donner une fausse adresse. Maintenant si tu ne peux pas le faire partir de Marseille, sur le billet tu leur dis que tu es obligée de quitter Marseille pour te procurer ce que tu envoies, et tu me feras savoir, en sous-entendu (nous appellerons cela le mariage de Madelon), si tu peux faire ce que je te dis. Quant à la manière, comme c’est un [illisible], je me charge de lui jouer le même tour moi-même; tu n’as pas à t’en occuper.

Si, des fois, avec les camarades tu ne pouvais pas te procurer de fausses pièces, tu les remplaceras par des faux papiers d’identité. Ce sera pareil. Fais cela sans te faire de mauvais sang, en t’amusant. Quant au dernier cas, les papiers, l’un a 26 et l’autre 24 ans à peu près.

Pour la petite bête, rien de changé. Il faut toujours s’adresser à celui qui a écrit tant d’ouvrages et toujours de la même façon que je t’ai dit. Surtout tant que je ne te demande rien, ne m’envoie jamais ni grosses ni petites photographies ou vues de Saint-Louis. À ce propos est-ce vrai qu’il y avait deux livres et demi avec les Frères Rabatin ? On me l’a dit mais je ne le crois pas possible car je t’avais bien recommandé de ne rien y mettre. Alors si c’était vrai ce serait le comble du malheur ! Aujourd’hui, un courrier est arrivé et je n’ai ni lettre ni colis. Je m’étonne, il faut que j’espère un bon courrier français.

Je garde encore un peu de place au cas où j’aurais encore quelque chose à te dire.

Voilà un autre courrier et toujours rien. Nous sommes le 25. J’attends le 28 ou le 1er pour voir si je recevrai le code de justice maritime. J’en ai fort besoin. On m’a averti que nous partirions à Saint-Laurent le 2 ou le 5. Mais écris-moi toujours aux îles.

Après réflexion, j’ai pensé qu’il te serait plus facile de faire tout simplement recopier un billet plutôt que de le composer toi-même. C’est pour cela que je l’ai écrit à l’encre rouge et je le joins à cette lettre. Ce te sera plus aisé. Tu feras l’expédition le plus tôt possible.

Le 28 février

Ma santé va de mieux en mieux. Accuse-moi réception de la lettre,

Alexandre

Îles du Salut

Ma pauvre maman,

Je ne suis pas parti, comme tu le vois ; ce sera pour le 10 ou le 11, peut-être pour le 18 ou le 20, comme tout aussi bien pour le mois prochain. Ma foi ! peu m’importe. Attendre pour attendre, j’aime encore mieux rester en prévention aux îles qu’à Saint-Laurent où je suis contraint de dormir le pied aux fers.

Hier après-midi j’ai reçu un télégramme de notre défenseur, Me Hersil, m’avisant qu’il prendrait copie au greffe du parquet de la justice spéciale de l’arrêt de la Cour de cassation, afin de me l’expédier. Il sera temps ce me semble ; il y a déjà deux mois que je devrais en avoir connaissance. Si tu savais les démarches qu’il m’a fallu faire pour obtenir satisfaction !… Enfin, mieux vaut tard que jamais.

Maintenant que j’ai épuisé tout mon stock de nouvelles, parlons un peu de toi, ma bien bonne, et de celles que tu m’as annoncées toi-même. Que te dirai-je de ce malheur monstre[14] qui a endeuillé Paris et même quelques départements ? Pas grand-chose. C’est triste, affreusement triste, pour les déshérités surtout, qui dans toutes les calamités sont toujours les premières et les plus nombreuses des victimes ; mais c’était inévitable quoi qu’on puisse débiter à cet égard. Que peut l’être, homme ou animal, contre l’élément en fureur ? Rien. On ne peut pas en dire autant des fléaux sociaux, lesquels sont l’oeuvre de la méchanceté des hommes. Ceux-là ne sont pas inéluctables pourtant ; on pourrait les éviter, les empêcher. La vérité est qu’on les suscite, au contraire, de sorte que pour les malheureux, la vie est une continuelle inondation. Ça dure des siècles au lieu de quelques jours ; là seulement est la différence. Espérons avec confiance qu’à l’avenir il n’y aura plus de sinistrés, dans le sens que nous l’entendons.

Avec la température froide et humide que Paris a subie ces mois écoulés, il faut le dire, avec les imprudences que tu as dû commettre, je ne m’étonne plus que tu aies eu une congestion pulmonaire. Pauvre femme! t’en ai-je donné du tracas et cela, je l’avoue, sans trop m’en rendre compte. Lorsque je te disais, va voir telle personne, va consulter telle autre, je ne me rendais pas compte que tu serais obligée de perdre un temps qu’à la coutume et par nécessité tu emploies plus précieusement. Excuse-moi, ma bien bonne ; depuis sept ans que je suis enterré vivant, j’ai pour ainsi dire perdu les notions de la vie sociale ; ce n’est que par ce que tu m’as écrit que j’ai enfin compris combien j’étais responsable de l’affection qui a failli te terrasser, toi pourtant si énergique, si robuste. Je veux bien croire que tu ailles mieux. Mais ce n’est pas une raison, notamment à la saison où nous sommes encore, de courir Paris et à la prime aube et bien après le coucher du soleil, lorsqu’il y a eu du soleil. Les soirées surtout sont très humides et une rechute est vite arrivée. Prends bien garde de ne pas prendre froid. Il en faut si peu ! Permets-moi une remarque. Vraiment, je ne te comprends pas. Tu as à faire dans le 17e et tu vas te loger dans le 11e. De sorte qu’il te faut ainsi traverser tout Paris au moins deux fois par jour. Il en résulte un surcroît de fatigue et une perte de temps. À moins de raisons que je ne connais pas et qui peuvent être excellentes, je ne m’explique pas ce non-sens. Enfin, fais pour le mieux, ma bonne ; toi qui es sur place, dois savoir mieux que moi ce qu’il te faut faire. Le principal est que ta santé se maintienne bonne le plus longtemps possible ; c’est le meilleur et le plus utile de tous les biens. Pour ma part, à ce sujet, je suis heureux de pouvoir te confirmer ce que je t’ai dit déjà dans ma dernière. Je me porte bien, très bien. Du reste, tu sais que je ne te mens pas et que si j’étais malade, légèrement ou gravement, je te le dirais tout aussi bien. À cet égard, il est bon que je te dise qu’il n’est pas utile que tu m’envoies les comprimés de Vichy-État-Source de l’hôpital que je t’avais demandés. Comme tous les malades, lorsque je souffre, j’ai toujours foi dans quelques remèdes qui, au fond, ne sont que des vide-goussets. Le sulfate de soude remplace tout aussi bien et même mieux tous les spécifiques de ce genre. Seulement, comme mes intestins y sont accoutumés, j’en absorbe environ 100 grammes par semaine tant j’ai la constipation opiniâtre, et tu peux, si tu le veux, m’adresser un flacon de poudre Rocher ou tout autre laxatif en poudre ou en pilules. Si ça ne me fait pas de bien, à compte sûr, ça ne me fera pas de mal.

En ai-je reçu un bazar hier. Je ne sais plus où mettre tout cela. J’en ai pour un moment, va, avant d’user tout ce papier, tous ces cahiers, bien que j’en aie donné à Joseph. J’aime beaucoup les livres et revues que tu m’as envoyés, mais les revues surtout. Cela dissipe la tristesse du lieu, on revit de la vie ; pour un moment, l’illusion est agréable, on se croit ailleurs que là où l’on se trouve en réalité. Aussi accepte avec plaisir tous les recueils similaires qu’on voudra bien t’offrir. Tu me les adresseras lorsque je t’en ferai la demande. Comme je te l’ai dit, pour le moment, étant sur le qui-vive d’un départ, je ne tiens pas à être encombré. Tu dois le comprendre. Il n’y a pas loin des îles à Saint-Laurent, environ seize heures de navigation, mais si tu savais comme c’est pénible pour nous autres forçats de subir ce voyage ! Cela est inexprimable. Cependant, ne souffrant pas du mal de mer, je ne suis pas des plus à plaindre. Lorsque je faisais les voyages de la côte de Syrie à Marseille, chargé d’émigrants, et que, pendant la manœuvre, je piétinais, bousculais, violentais ces victimes de la Nécessité, j’étais loin de penser que je pourrais me trouver un jour dans des conditions pires que la leur. Que veux-tu, la plupart du temps, on ne se rend compte du malheur d’autrui que par celui que l’on subit soi-même.

5 mars

Présentement, il est possible que tu connaisses le résultat de la démarche faite sous les auspices de M. Flaissières[15], et que le peu d’espoir que tu y attachais se soit évanoui. La désillusion ne doit pas te chagriner, car il ne pouvait en être autrement. Je vais t’en donner l’explication en deux mots. Tout transporté qui a été condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité, d’abord, et une seconde fois, soit à la même peine, soit à celle des travaux forcés à temps, bien que ces deux peines aient été confondues, ne peut jamais bénéficier d’une réduction de peine. Au mieux, et pour un cas tout à fait exceptionnel – ce qui ne peut m’être applicable -, quoiqu’il n’y ait aucun précédent, du moins je ne le pense pas, on pourrait biaiser avec ce principe en usage en matière de grâce ; mais crois bien que cette nouveauté n’est pas faite pour moi, si jamais elle était mise en vigueur, ce qui est fort douteux. Ainsi, tu le vois, tout ce que l’on te dira de contraire ne sera que mensonge, mensonge excusable, certes, d’un noble motif, mais mensonge tout de même. Or laissons ces sortes de rêveries à ceux qui ne peuvent supporter l’image de la réalité. Nous qu’elle n’effraye pas, regardons-la en face, dussions-nous y succomber.

Au bagne je suis, au bagne je dois rester. Et cela sans le moindre espoir d’amélioration dans ma situation pénale, puisque, même en supposant que je sois de 1re classe un jour, je ne serai jamais désinterné, de sorte que je ne pourrai jamais jouir du bénéfice d’une concession. Cela est péremptoire et ne souffre pas discussion. Le comprendras-tu ?

Il n’en est pas de même à l’égard de l’affaire pour laquelle je suis en prévention[16]. À ce sujet, au contraire, tous les dévouements, tous les concours de personnalités qui s’y sont intéressées ne pourront que m’être utiles, notamment après le prochain jugement à l’occasion de mon second pourvoi, si je suis recondamné, ou à celle de mon mémoire à M. le ministre de la Justice, si je suis acquitté[17]. Les faits sont patents, indéniables.

J’irai jusqu’au bout, en explorant pouce par pouce les coins les plus vierges de la forêt du code. Et, s’il le faut, comme pour certains actes juridiques je suis frappé d’incapacité légale, puisque la condamnation aux travaux forcés à perpétuité entraîne la mort civile, s’il le faut, dis-je, ce sera toi, ma tutrice, qui adresseras les plaintes que je t’indiquerai.

Mais n’anticipons pas. Je te reparlerai de cela en temps plus opportun. Pour le moment, attendons et les événements et les décisions. Nous aviserons ensuite.

Aujourd’hui Joseph a reçu un volumineux colis contenant deux gilets de flanelle, deux maillots en coton, des chaussettes, une ceinture en flanelle, du papier à lettres, des plumes, etc. ; le tout d’une valeur de 30,70 francs. Voilà qui doit t’étonner, hein !

Attends ; suis-moi bien, tu vas mieux comprendre. Il est arrivé au bagne ayant pour toute fortune à son pécule la modeste somme de 14 sous. Le Juif errant n’en eut bien que les deux tiers en moins ! Mais il y a quelques mois, alors que nous retournions de Saint-Laurent, il faisait si chaud qu’il piqua un plongeon dans le fleuve ; on nous permet bien de nous baigner une fois la semaine, mais il faut y être autorisé. Sa baignade n’étant pas de règle, il fut repêché[18]. On le fouilla et ses poches accouchèrent de deux pièces de 20 francs, fruit de son labeur de graveur sur cocos. Le quart de cette somme ayant été employé à payer la prime de son arrestation, il lui restait donc 30 francs qui, ajoutés aux 70 centimes précités, forment le total du prix de son colis. Comme tu dois le penser, nous avons partagé ces objets de lingerie ; c’est pourquoi d’assez longtemps, tu n’auras pas besoin de nous en envoyer. Amen!

7 mars

Le Maroni est venu hier, il est reparti, et je suis toujours aux îles. Ne partirai-je même pas au prochain convoi ? C’est bien possible. Dans ce cas, il se pourrait que l’instruction se refasse aux îles et non à Saint-Laurent. Peu m’importe.

Je croyais recevoir enfin la copie de l’arrêt, mais rien, pas même un mot de la part du défenseur. Je lui ai réécrit aujourd’hui. Serai-je plus heureux au prochain passage du courrier ? Je le verrai bien. Quel dommage que je n’aie pas le code de justice maritime en main ! Comme je m’occuperais utilement. Enfin, j’espère le recevoir sous peu.

12 mars

Les journées s’écoulent et les courriers passent et repassent sans que je reçoive jamais la copie de l’arrêt. C’est à n’y rien comprendre. Bah ! au fond, je ne m’en inquiète pas. Je laisse pisser le mouton, comme dit l’autre. Tôt ou tard, le jour des explications arrivera.

Parlons d’autre chose.

Ma mémoire est plus heureuse que la tienne. Je puis donc te donner les renseignements que, je ne sais pourquoi, tu tiens à avoir. 1) À Marseille, nous demeurions impasse Amédée-Autran, villa des Trois-Soeurs. 2) L’avocat que j’ai eu à Toulon se nomme Me Audrien. Si cela peut te servir…

24 mars

Cette fois il est décidé que je dois partir ; je pars ce soir pour Saint-Laurent aussi ignorant des choses de mon affaire, pour ainsi dire, que le jour où j’en suis parti. Le pire, c’est que depuis sept mois que je te l’ai demandé, tu ne m’as pas encore envoyé le code de justice militaire maritime, de sorte que je risque fort bien d’être roulé une fois de plus. Ma demande a dû passer inaperçue, ou bien avec tout ce qui t’est arrivé de fâcheux, tu n’as pu y donner suite. Enfin, il n’y a pas de remède à ce retard. N’y pensons plus. Si je le recevais à la fin de ce mois, ce ne serait encore que demi-mal ; je pourrais encore me préparer. J’attends.

Ce n’est pas la peine que tu m’écrives à ce certain courrier hollandais ou anglais (je ne sais plus lequel des deux) car les lettres que tu expédies le 25 ne me sont remises qu’après l’arrivée et la distribution du courrier français. Ne vaudrait-il pas mieux que tu m’écrivisses au courrier partant d’Europe le 17 ? Renseigne-toi et fais pour le mieux.

Dès que je serai à Saint-Laurent, j’écrirai à tante[19]. Dis-lui qu’elle ne se formalise pas si je ne lui écris pas à ce courrier-ci. J’aurais bien voulu aussi écrire à Jacques pour le remercier de son envoi, mais je le remets à un peu plus tard.

Tu as raison pour les envois de livres à Joseph, d’autant plus qu’il peut lire tous ceux que je reçois. Du reste, à part les revues dont il a été question déjà, je ne vois pas l’utilité d’en recevoir moi-même, sauf, je te le refraine une fois de plus, le code de justice militaire maritime. De même pour tout autre objet. Tant que je serai à Saint-Laurent, tant que je ne te dirai pas : envoie-moi ceci ou cela, ne m’adresse plus rien.

Dernière heure :

Notre défenseur, Me Justal, vient de m’écrire, m’annonçant l’ouverture de la prochaine session pour le 5 avril ; par même courrier il m’a expédié l’arrêt de la Cour suprême. Nous allons donc recomparaître dans quelques jours, sans information préalable, et nous serons certainement recondamnés aux mêmes peines, moi plus sévèrement peut-être ; mais ne te chagrine pas. J’irai de nouveau en cassation, et par même expédition je déposerai une dénonciation en forfaiture à M. le ministre de la Justice. Il te faudra aller consulter Me Lafont[20] afin de savoir si, en raison de mon incapacité légale, il est utile que toi, ma tutrice, contresignes cette dénonciation.

Le départ se prépare, hâtivement. Que te dirai-je encore? Qu’il ne faut pas prendre à la lettre ce que je viens de te dire relativement à notre recondamnation. Tu dois penser que je ne me laisserai pas condamner sans épuiser tous mes moyens de défense. Cela me sera d’autant plus aisé que j’ai la vérité pour moi. Du reste, il est fort douteux que nous repassions à la prochaine session, car dès mon arrivée à Saint-Laurent, je vais soulever des questions de droit auxquelles le parquet est loin de s’attendre. Bien mieux. Si la copie de l’arrêt de la Cour de cassation est conforme à l’original, cette juridiction elle-même s’est trompée dans ses considérants, de sorte que d’ores et déjà, nous avons un sûr moyen. Mais est-ce bien certain que l’erreur[21] ne soit pas l’oeuvre du copiste ? Là est la question. D’ici peu je serai fixé.

Dès que tu recevras la nouvelle du nouveau résultat, tu n’auras pas besoin, pauvre femme! de te donner un mal de tous les diables comme l’autre fois, afin de connaître la décision de la Cour suprême ; il te suffira d’acheter le journal La Gazette des tribunaux qui te donnera le texte in extenso de l’arrêt. Tu n’auras qu’à me l’adresser, quel qu’il soit.

Amitiés aux camarades, et à toi mes plus tendres et affectueuses caresses,

Alexandre

Lettre de Jacob à sa mère interceptée par l’administration

Ma bien bonne,

Au dernier moment je t’adresse encore quelques lignes. J’avais bien raison de douter de 2903 [codé], ce n’est pas qu’il ait mal agi avec moi, qu’il ait fait du mal, non ce serait trop dire. Mais comme il est d’une camaraderie trop intime avec ceux qui m’ont empoisonné et volé, je ne puis plus avoir confiance en lui, surtout qu’il est seul au courant de la vérité. C’est te dire de ne pas li mandalou[22]. Li mandaras à 027, de cette façon je n’aurai de remerciements à devoir à personne. À combien vais-je être condamné ? Je n’en sais trop rien. Si l’on m’appliquait la loi justement, je ne pourrais l’être à plus de deux ans de prison. Et le régime de la prison est le même que celui du camp. Ce serait encore tenable. Si je devais aller à la réclusion, surtout pour cinq années, alors ce serait une mort certaine, lente et douloureuse, sans remèdes.

J’aime mieux te dire toute la vérité que de te conter des rêvasseries. C’est triste, ma toute bonne, et pourtant il ne faut pas nous lamenter. Certes, je ne regrette pas d’avoir discuté la loi dans cette affaire, contrairement à mes idées, parce que le but excuse le moyen. Si je ne vois pas d’issue, je laisserai les arguties de côté et me révolterai ouvertement plutôt que de souffrir en résigné. Mais pour en arriver là, j’attendrai que tu m’en dises ton idée. Je ne veux pas te faire de la peine. Je sais que je suis et ai été le but de toute ta pauvre vie, de sorte qu’il y aurait de l’ingratitude et de la cruauté de ma part en te causant la moindre des peines. C’est sans le vouloir, crois-le bien, que je me suis empêtré dans cette affaire. J’ai agi sans réflexion, impulsivement pour ainsi dire, tant j’étais indigné.

Pour ne pas changer, j’ai été la dupe d’ignobles scélérats. De même que Joseph du reste qui, lui, s’est compromis dans ses dépositions, avec la seule idée de me sauver. Enfin c’est fait, n’y pensons plus.

Dans quelques jours je vais me débattre, et de la belle manière ; je ferai pour le mieux et ce mieux ne sera pas mal et serait mieux encore si j’avais le code de justice militaire du tribunal maritime. Je conçois qu’avec ta maladie d’une part, et avec le malheur qui s’est abattu sur Paris, tu n’aies pu me l’adresser plus tôt. Ne te chagrine pas, va. Je ferai en sorte d’y remédier par les conseils que je puiserai chez mon défenseur. J’entends les serrures qui grincent, des bruits significatifs : le départ approche. Je boucle le courrier. Au revoir ma bien bonne et conserve ta santé. À propos, un dernier renseignement : lorsque tu écriras ou que tu iras consulter Me Lafont, demande-lui aussi si tout récemment il n’est pas sorti un nouveau décret ou une nouvelle loi concernant les forçats et relativement à l’élévation de la peine à la réclusion cellulaire. Il y a dix-huit mois, on a gracié un condamné à mort en le relevant à dix ans de cette peine, alors que le maximum de cette loi ne va qu’à cinq ans. C’est le premier cas qui se produit, de là ma demande.

Alexandre

Gouverneur de la Guyane française au ministre des Colonies

Au sujet d’une plainte portée contre les surveillants militaires par les prisonniers Jacob

34777 et Ferrand 34524

J’ai l’honneur de vous faire connaître, en vous retournant la plainte adressée à M. le garde des Sceaux par les transportés Jacob et Ferrand que vous avez bien voulu me communiquer, le résultat de l’enquête à laquelle a procédé M. le procureur général, conformément aux prescriptions de votre dépêche n° 127 en date du 20 janvier 1910.

Les faits allégués par ces transportés sont complètement dénaturés et présentés de façon à laisser croire que dans cette malheureuse affaire du 11 octobre 1909, les surveillants militaires chargés de la garde du convoi de transportés, dirigés de Saint-Laurent aux îles du Salut, ont agi avec une brutalité excessive malgré l’attitude toute passive et soumise des condamnés. Or il n’en est pas ainsi et Jacob, qui est l’instigateur de cette tentative d’évasion concertée entre tous les transportés qui se trouvaient à bord du Maroni à ce moment, a pris soin de dénaturer la scène et d’essayer de faire tomber toute la responsabilité des mesures de rigueur qu’il a fallu employer pour calmer les mutins sur le manque de sang-froid du surveillant Bonal.

Au moment où Ferrand, après avoir réussi à se dégager des fers qu’il avait aux pieds, ainsi que Jacob, qui venait avec lui d’être condamné par le tribunal spécial maritime à cinq années de réclusion cellulaire pour meurtre, se jetait à l’eau et nageait vers la rive droite du fleuve, les surveillants militaires, pour effrayer le fugitif, firent usage de leurs armes. Mais sans le viser, bien entendu, car ils n’auraient pas manqué de l’atteindre s’ils l’avaient voulu. Ce n’est pas Bonal qui a saisi Ferrand, il a fallu agir de force pour le réintégrer à bord. Mais il n’a été l’objet d’aucune violence abusive. La scène dramatique racontée par Jacob au vu du dépouillement de cet homme des vêtements et des valeurs qu’il possédait n’existe que dans l’imagination de Jacob. Ferrand a été en effet déshabillé et l’argent trouvé en sa possession a été confisqué, mais de la façon la plus régulière et sans qu’à aucun moment il n’y ait eu tentative de vol de la part des hommes de l’équipage ou des surveillants militaires.

L’attitude menaçante des transportés à ce moment exigeait de la part des surveillants militaires une certaine énergie et il fallait à tout prix rétablir l’ordre. C’est alors que le surveillant Bonal, voulant les faire ranger et les éloigner des bastingages, car le Maroni avait stoppé et il était à craindre que l’exemple de Ferrand ne soit suivi par quelques autres, leur ordonna de s’asseoir sur le pont. Il pleuvait, il est vrai, et le pont était mouillé. Cette mesure était cependant prudente et même nécessaire à ce moment. Le transporté Vinci, debout devant lui, gesticulait et protestait d’un air agressif contre l’ordre donné. Peut-être Bonal a-t-il agi alors avec trop de précipitation, et braquant son revolver sur cet homme, il fit feu. Vinci est en effet mort le lendemain des suites de cette blessure. En raison de ces faits, le surveillant Bonal est déféré au conseil de guerre ; il a été transféré à la Martinique.

Le dossier de cette affaire ainsi que les principaux témoins se trouvaient déjà à Fort de France au moment où le chef du service judiciaire procédait à son enquête. Il n’a pas été possible à ce magistrat d’obtenir des renseignements plus précis. Toutefois, il semble résulter de l’impression qu’il a recueillie que Jacob et Ferrand, qui sont deux des plus mauvais sujets du bagne, ont essayé sciemment d’égarer l’opinion de M. le garde des Sceaux, en exposant la façon barbare dont ils prétendent avoir été traités par les surveillants militaires. Ceux-ci qui, exposés au plus grand danger, font preuve, au contraire, d’une grande patience et d’une grande modération. L’administration supérieure, de son côté, a toujours tenu la main à la répression de tout écart signalé dans la conduite de ses agents, qui chaque fois qu’ils ont été reconnus en faute ont été punis disciplinairement ou traduits devant un conseil de guerre. Aussi, en présence de la mauvaise foi évidente manifestée en cette circonstance par Jacob et Ferrand, j’estime avec M. le procureur général qu’il serait nécessaire de poursuivre ces deux transportés devant le tribunal maritime spécial, et de leur faire application rigoureuse des textes qui punissent la dénonciation calomnieuse[23].

26 mai 1910

Îles du Salut

Ma chère maman,

Pour une bonne idée, ça c’est une bonne idée ; même en cherchant bien je ne crois pas que l’on puisse en trouver de meilleure. Ainsi tu veux venir me rejoindre ? À la bonne heure ! C’est un joli pays, sais-tu, que la Guyane française ; si joli, si beau, si pittoresque, si délicieux surtout, que je ne m’étonne plus, mais plus du tout de ta décision.

S’il m’était permis d’exprimer toute ma pensée à cet égard, mon éloge serait plus laudatif encore, mais puisque les règlements ne me permettent pas cette licence, je me bornerai à te dire, ma bien bonne, que ton idée, ton idée fixe comme tu le dis, n’est pas des plus raisonnables. Si tu veux m’en croire, tu resteras bien tranquillement à Paris. D’ailleurs, en supposant que tu veuilles ne faire qu’à ta tête, il te faudra toujours attendre l’autorisation des pouvoirs, et cela me console. Je crois t’avoir dit déjà que je ne voulais pas entendre parler de faveurs. Il est fort regrettable que tu ne t’en sois pas souvenue.

Si tu savais à quoi il faudrait me résoudre pour obtenir cette fameuse concession, j’ai idée que tu me tiendrais un tout autre langage. Il y a des souplesses, des gymnastiques pour lesquelles je n’ai ni goût ni aptitudes. C’est tout ce que je puis te dire à ce sujet. Sera-ce suffisant pour t’éviter l’ennui d’un tas de démarches qui, en fin de compte, n’aboutiraient à rien ? Je l’espère.

Ne te chagrine pas pour mon état de santé. J’ai été bien déprimé, il est vrai, mais en ce moment je me sens beaucoup mieux et il serait à souhaiter que tous ceux qui m’entourent se portassent aussi bien que moi. D’ailleurs, si je rechutais, sois persuadée que je saurais me faire soigner. Laisse donc de côté ta demande au ministre.

Parlons un peu de nos affaires : cela vaudra beaucoup mieux. Dans quelques jours, en ce moment peut-être, la Cour de cassation va statuer ou statue sur notre pourvoi. Il est fort probable que si Me Justal s’en est occupé, il y aura cassation. Cependant le rejet est possible. Tout dépend des dispositions pénales du décret du 5 octobre 1889. Quoi qu’il en soit, acceptation ou rejet, ne manque pas de m’adresser l’arrêt. Tu feras en sorte également de te procurer les décrets énoncés dans la feuille ci-jointe. Tu trouveras ça au dépôt des lois, chez Muzard et Ébin, libraires, 26, place Dauphine. Quant à ta demande en grâce, ma foi, tu es mieux placée que moi pour savoir ce qu’il te faut faire. La réponse sera sans doute tardive, si tardive qu’elle pourrait bien n’arriver qu’à l’expiration de ma peine. Nous le verrons bien. C’est qu’il est bon de te dire que je ne partage pas ton enthousiasme. Toi, pauvre femme, tu ajoutes foi à tout ce que l’on te dit, à tout ce que l’on te promet pourvu que ces dires, ces promesses soient conformes à tes espérances. Et, hélas ! il y a loin, bien loin d’une promesse à un fait accompli. En principe, vois-tu, cela ne vaut rien de compter sur la protection de celui-ci, sur l’influence de celui-là. Il est préférable de ne compter que sur soi-même. Et puis, en outre, il est préférable aussi de ne pas ennuyer les gens heureux, puissants, par des sollicitations. Même en cas d’insuccès, cela engage à la reconnaissance et ce sentiment est souvent une chaîne bien pénible à supporter. Pour ma part, j’aime trop la liberté pour m’enliser dans ces sortes de compromissions.

Certes, ce que je te dis là n’est pas une manière de reproche. En agissant comme tu l’as fait, tu as cru bien faire ; je le conçois. N’empêche que je crains fort que tu ne te sois donné un mal de tous les diables pour aboutir à une triste déception. Je ne veux pas dire non plus que les sympathies, les amitiés dont tu me parles ne soient pas sincères ; non. Leur bonne foi ne peut être mise en doute, mais, comme toi, elles se leurrent sur le résultat de protection. Puisse l’avenir me donner tort. Au fond, je ne demande pas mieux.

Tout ça c’est bien beau, mais ça ne vaut pas ta santé si elle est bonne comme tu me l’assures. Soigne-toi bien, ma bien bonne, fais attention de ne pas rechuter. Et puis, ne te fais pas de mauvais sang pour moi. Le temps est un grand maître qui modifie bien des choses. J’oubliais de t’annoncer la réception de ta lettre du courrier français. Je l’ai reçue avec dix jours de retard, mais je l’ai reçue, c’est l’essentiel. Joseph a été légèrement indisposé, mais il se porte comme un charme en ce moment. Il te demandera sans doute des pelotes de fil multicolores. Envoie-les-lui. Cela l’aidera à supporter sa misère.

Amitiés sincères aux camarades, et à toi mes plus tendres et affectueuses caresses,

Alexandre

Gouverneur de la Guyane française au ministre des Colonies

Transmission de divers papiers saisis qui paraissent émaner du transporté Jacob

J’ai l’honneur de vous transmettre pour la suite que vous jugerez utile le dossier ci-joint, relatif à divers papiers saisis au cours d’une fouille faite aux locaux disciplinaires de Saint-Laurent, et qui paraissent émaner du transporté Jacob 34777, alors en instance de jugement devant le tribunal maritime spécial. Ces papiers n’ont pu être qu’imparfaitement traduits. À cette occasion, je me permettrai de rappeler, M. le ministre, que les lettres numérotées 1672 et 1743 des 2 et 18 novembre 1909 vous signalant la saisie de deux revolvers adressés au transporté Fau, matricule 32107, dans l’élément pénal sous le pseudonyme de Madelon, il y a tout lieu de croire qu’il y a corrélation entre l’envoi de ces armes[24] et la lettre du transporté Jacob destinée à sa mère, la femme Bouillot, domiciliée à Paris, 24, rue Voltaire. Jacob semble y faire allusion. D’autre part, les objets portant l’adresse du transporté Fau avaient été déposés au bureau de poste de la rue du Chemin-Vert dans le même arrondissement et à proximité de l’adresse sus-indiquée. Quoi qu’il en soit, des instructions ont été données pour qu’une surveillance spéciale soit exercée sur le transporté Jacob, ainsi que sur les condamnés désignés dans la correspondance interceptée, et dont l’individualité a pu être dévoilée.

[1] Sans doute a-t-il reçu de bonnes nouvelles quant aux démarches entreprises par sa mère auprès des ministères (voir article LIBEREZ MON FILS, 26 avril 2008).

[2] Il s’agit de Ferrand.

[3] La détention préventive de Jacob pour le meurtre de Capeletti avait commencé le 30 janvier 1909.

[4] Jacob parle bien évidemment du poison que Capeletti lui faisait ingurgiter avant qu’il ne le démasque et ne le tue.

[5] Nom de code assez transparent pour les îles du Salut.

[6] Sébastien Faure ?

[7] Charles Malato ?

[8] Nom de code pour désigner la police.

[9] Il avait fait changer le contenu de la gamelle empoisonnée pour mieux accuser Jacob qui retirera sa plainte lors de la séance du 5 octobre 1909 du tribunal militaire spécial.

[10] Nom de code.

[11] Il s’agit de Capeletti. Le lecteur comparera en définitive cette version des faits à celle qu’Antoine Mesclon relate dans son ouvrage Comment j’ai subi quinze ans de bagne, 1924, et à celle que Jacob raconta à Alain Sergent à la fin des années quarante. Notons enfin que le docteur Rousseau dans son ouvrage (Un médecin au bagne, Fleury, 1930) inverse totalement la situation : Bonal assassinant Vinci après la tentative d’évasion de Ferrand. Il reste enfin la version officielle de ces événements telle qu’elle nous est relatée par la lettre du gouverneur de la Guyane du 20 avril 1910.

[12] C’est-à-dire des armes.

[13] En mai 1910, L’AP met la main sur deux revolvers, cachés dans des boites de sardines, adressés au forçat Fau, nom de code Madelon, et semble-t-il destinés à Jacob.

[14] En février 1910 la Seine quitta son lit, provoquant une des inondations parmi les plus destructrices que connurent Paris et sa région.

[15] Sénateur des Bouches-du-Rhône de 1906 à 1930.

[16] Encore et toujours l’affaire Capeletti.

[17] Jacob déposera en effet un recours, qui sera immédiatement rejeté, sitôt son retour de Saint-Joseph après le jugement du 13 avril 1910. Confirmant de fait celui du 5 octobre 1909, il le condamne à deux ans, l’administration ne tenant pas compte de la détention préventive qui avait duré quinze mois. Le réclusionnaire ne quittera la cellule qu’en juin 1912.

[18] Le 11 octobre 1909, sur le vapeur Maroni qui ramène Jacob et Ferrand aux Iles du Salut, le surveillant Bonal abat le forçat Vinci, Ferrand tente de s’évader en se jetant à l’eau, Jacob et Ferrand à leur retour déposent une plainte relatant l’affaire.

[19] Personnage récurrent pendant de longues années dans la correspondance. Sa disparition est signalée dans la lettre datée du 25 novembre 1918.

[20] Avocat d’Ader, obscur comparse de Jacob acquitté au procès d’Amiens. Les deux hommes établiront en 1932 une courte correspondance.

[21] Il s’agit de la métamorphose de la soupe de lentilles en bouillon de bœuf.

[22] Du provençal : envoyer.

[23] Effectivement poursuivis, les deux hommes se disculperont de cette accusation lors de la session du 22 novembre 1911 du tribunal militaire spécial.

[24] Jacob comptait sur ce matériel pour pouvoir s’évader de Saint-Laurent au moment de son procès d’octobre 1909. Mais quand bien même le colis serait arrivé à temps, son poids éveilla la curiosité d’un surveillant zélé : « Le pot aux roses découvert, l’émotion fut grande parmi le personnel de la Tentiaire. » (Sergent, Un anarchiste de la Belle Epoque, Le Seuil, 1950, p. 153).

Tags: 34777, assassinat, bagne, Barrabas, Belle, Bonal, Bouillot, cachot, Capeletti, crue de la Seine, empoisonnement, évasion, Fau, Ferrand, Flaissières, Guyane, île Saint Joseph, îles du Salut, Jacob, Julien, Les trois Roses, lettre, Lucien, Madelon, Marie Jacob, Maroni, ministre des Colonies, Octave, Raymond, réclusion, Saint Laurent du Maroni, surveillant, TMS, Vinci

Imprimer cet article

Imprimer cet article

Envoyer par mail

Envoyer par mail