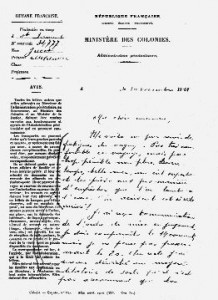

Lettres du bagne : 1914

« Je me sens fondre goutte à goutte. Alors … » Barrabas paraît las, fatigué, épuisé. C’est un véritable mort vivant qui est sorti le 17 juin 1912 des sinistres cachots de l’île Saint Joseph après avoir purgé deux ans et demi de réclusion pour le meurtre du forçat Cappelleti (25 décembre 1908). Depuis, le matricule 34777 accumule les ennuis de santé. Le corps a du mal à suivre et l’esprit alterne d’actives phases d’opposition à l’Administration Pénitentiaire et de longues périodes dépressives. Alexandre Jacob se déclare « complètement schopenhauerisé » le 11 mars 1913 et envisage même mettre fin à ses jours le 19 décembre suivant. Les huit lettres conservées pour l’année 1914 – il en manque au minimum quatre – mettent en avant le même état neurasthénique. Pourtant et lorsqu’il écrit à sa « chère maman », à sa « bien bonne », l’honnête forçat fait preuve d’une double et formidable capacité de résistance.

« Je me sens fondre goutte à goutte. Alors … » Barrabas paraît las, fatigué, épuisé. C’est un véritable mort vivant qui est sorti le 17 juin 1912 des sinistres cachots de l’île Saint Joseph après avoir purgé deux ans et demi de réclusion pour le meurtre du forçat Cappelleti (25 décembre 1908). Depuis, le matricule 34777 accumule les ennuis de santé. Le corps a du mal à suivre et l’esprit alterne d’actives phases d’opposition à l’Administration Pénitentiaire et de longues périodes dépressives. Alexandre Jacob se déclare « complètement schopenhauerisé » le 11 mars 1913 et envisage même mettre fin à ses jours le 19 décembre suivant. Les huit lettres conservées pour l’année 1914 – il en manque au minimum quatre – mettent en avant le même état neurasthénique. Pourtant et lorsqu’il écrit à sa « chère maman », à sa « bien bonne », l’honnête forçat fait preuve d’une double et formidable capacité de résistance.

A l’oppression carcérale d’abord. Les missives sont codées. Elles signalent des réseaux, des projets d’évasions, des punitions subies, des considérations politico-philosophiques sur l’enfermement. Au consensus belliciste, ensuite, qui enflamme le vieux continent après l’attentat de Sarajevo et auquel semble s’être rangé de nombreux compagnons comme Malato – Vaudoy et Miguel de Almereyda – Michel. Alexandre Jacob le regrette. Hélène, Octave, Elisa, Julien, Pierre… Il y a des remous au sein de la famille imaginaire de Barrabas qui se refuse catégoriquement à quémander le déshonneur d’aller mourir pour la patrie. Le « prisonnier de guerre sociale », loin de se ranger derrière une virulente germanophobie, sait éviter toutefois dans son propos les coups de crayon de dame Anastasie pour mettre en avant une analyse nettement plus large et nettement moins normée de la boucherie de masse qui se joue à plus de 7000km de la Guyane. Car si on meurt la fleur au fusil dans la boue des tranchées de la Somme ou des Vosges, on crève aussi comme des chiens sous le soleil de la colonie pénitentiaire.

5 janvier 1914

Îles du Salut

Ma chère maman,

Tes trois lettres me sont parvenues. Bonnes nouvelles, puisque tu te portes bien. Je puis, à mon égard, t’en annoncer autant. Les plaies sont enfin fermées. Mais mes forces physiques laissent fort à désirer. Cependant, je me sens assez robuste, en volonté surtout, pour défendre ma dignité le jour où elle serait attaquée. Julien a été plus heureux, puisque, de ton aveu, il n’a jamais été si bien portant. C’est le moment ou jamais pour lui d’en profiter. Je lui souhaite un gros succès.

En premier lieu, l’on t’avait trompée au sujet de Hirth. Les derniers renseignements me paraissent plus conformes à la vérité. Quant à Pierre[1], on ne t’a rien exagéré. Associé d’Octave c’est tout dire. Tu as oublié de me dire si la compagne de Hirth était morte. Élisa pourra t’en informer.

Je ne m’explique pas le retard du Volta[2]. Au fond, cela est sans importance.

Les deux colis me seront remis ce soir. À l’avenir, cesse tout envoi d’objets. Je n’ai plus besoin de rien. Je suis traduit devant la commission disciplinaire, par le chef du pénitencier, à l’endroit d’un fait que je ne savais pas être une infraction. J’attends donc d’avoir comparu[3].

Ne t’es-tu jamais dit, en lisant mes lettres, que mon degré d’affection pour toi n’égalait pas la somme de dévouement que tu n’as cessé de me prodiguer ? Apparence, crois-le bien. Encore que je ne sois pas un sentimental, je n’ai jamais oublié que je te dois plusieurs fois la vie. Sans toi, il y a belle lurette que je serais éteint par l’épuisement du régime pénal. La reconnaissance n’est pas le contraire de la vengeance, comme on le soutient parfois. Ces deux sentiments n’en font qu’un. La reconnaissance, c’est la bonne vengeance. Aussi bien n’est-ce pas avec des mots qu’on le démontre, mais par des actes. Or, dans ma situation, que puis-je pour toi ? Absolument rien et c’est mon seul chagrin.

J’y ai songé bien des fois, tu peux le croire. Enfin, trêve de bavardages. Excuse-moi d’être si bref. Il faut que je m’occupe de ma défense. Elle sera, j’espère, magistrale.

J’aime à croire que, de toutes les manières, Auguste pourra s’arranger pour donner de ses nouvelles à Vauvay et à Michel. Tu m’en informeras[4].

Amitié sincère à tous, et à toi, ma bien bonne, ma sincère affection. Ton affectionné,

Alexandre

Îles du Salut

Chère mère,

Heureusement que tu me dis ne pas vouloir me chagriner par tes lamentations ! Mais tu ne fais que ça. Pourtant tu devrais comprendre que, si je ne t’écris pas, c’est que j’ai mes raisons. Laisse donc tous ces gens-là tranquilles avec tes démarches. Il n’y a que moi qui puisse quelque chose pour moi. Est-ce clair ?

En ce moment, j’espère que Vaudoy t’aura donné de ses nouvelles.

Santé satisfaisante.

Tu peux m’envoyer une des dernières oeuvres de Han Ryner, Les Paradoxes, ainsi que deux boîtes de comprimés de Sinubénase et un flacon de Globéol.

Amitié à tous. Ton affectionné,

Alexandre

Du linge : 2 tricots en coton blanc, très fins, pas chers ; 2 paires de chaussettes et

1 mouchoir.

2 juillet 1914

Îles du Salut

Ma bien bonne,

C’est une surprise, une bonne surprise que ta photo. Vraiment, Hélène n’avait pas exagéré. Tu me parais bien toujours la même. Mais tes pauvres yeux ont dû souvent verser des larmes : ils expriment beaucoup de souffrances. Et c’est ce qu’il faut éviter, c’est ce contre quoi il faut réagir. Les choses sont ce qu’elles peuvent et doivent être ; elles sont ce que la fatalité de l’existence et nous-mêmes les avons faites. La vie est une guerre, la mêlée sociale est une bataille sans pitié ni merci et, quand on est vaincu, ce ne sont pas des larmes qu’il faut verser ; il faut se ressaisir ; il faut surmonter ce ferment de nihilisme qui est en nous et tenir bon jusqu’au bout, énergiquement, au mépris de la mort.

Je suis même très heureux que tu te sois un peu pénétrée de ces idées, car ta dernière, après la remise de Vaudoy, me donne cette impression. Cultive ta santé, car sans la santé point de force, et sans la force pas de puissance, et bannis le chagrin de ton cœur. C’est un effet de l’ignorance et de la religiosité que de mettre un si devant les questions. À quoi bon ?

Puisque c’est ainsi, ça ne peut être autrement. Si ça pouvait, ça serait, que diable ! Il y a des situations où il faut avoir le courage, la fermeté de courage de se prononcer catégoriquement par une affirmation ou alors il ne reste plus qu’à se ficher des gifles à soi-même. Faut-il accepter le mépris de soi ? Jamais.

Hélène est partie, mais partie d’où ? En tout cas, elle a dû recevoir l’envoi d’Élisa. Quant au reste, tu as le temps de le lui montrer en supposant que Micheline ne se charge pas elle-même de la publication. Mais, ne m’as-tu pas dit posthume ? Posthume, cela veut dire après décès. Il n’est pas encore mort, que je sache. J’espère même qu’il vivra encore de meilleures et nombreuses années. Qu’est-ce qu’il résulte de cette blessure et de cette congestion ? Rien de fâcheux, j’espère. La feuille est d’un ton combatif, violent.

Cela lui arrivera encore. J’aime bien son caractère et son tempérament. Au moins, ce n’est pas un mollusque. Adresse-lui de ma part mes souhaits de guérison et ma sincère amitié.

T’ai-je dit dans ma dernière que j’avais reçue tous les colis que tu m’avais envoyés ? Je crois l’avoir oublié. Voilà qui est fait. Je recevrai probablement ces jours-ci les médicaments que tu m’as adressés à ce courrier-ci. Heureuse idée pour le Globéol. J’ai besoin de tonique. Mais j’en ai suffisamment avec ces deux flacons.

Je ne te dirai rien de ma situation. Tu ferais encore des démarches à droite, à gauche, et ça me déplaît souverainement. Ne rien demander, ne rien accepter, cela donne la mesure de ce que l’on est en droit de s’accorder soi-même. Pas de compromission. Chacun son camp.

Ma santé n’est pas mauvaise. J’ai bien quelques crises de cardiopathie, la nécrose osseuse me taquine bien un peu, mais c’est supportable. J’en ai supporté bien d’autres…

J’espère que tante sera tout à fait remise de son indisposition. Il doit faire beau à Paris en ce moment, et, à son âge, le beau temps influe beaucoup sur la santé.

Amitié de ma part ainsi qu’à ta bonne voisine et aux camarades. Ton affectionné,

Alexandre

P.-S. Achète, chez Hélène ou chez Michel- (tu l’auras à meilleur compte), La Généalogie de la morale et Pages choisies de F. Nietzsche, 2 volumes.

29 juillet 1914

Îles du Salut

Ma chère maman,

Encore et toujours du chagrin ; cela transpire, ruisselle à travers chaque ligne de tes deux dernières lettres. Mais, sapristi ! à quoi bon ? Ma santé est bonne, très bonne même, que pouvons-nous vouloir de plus ? Parce que je subis un régime disciplinaire pénible ? Mais tant mieux. Cela m’empêche de m’endormir. Écrire, réclamer ? Mais tu n’y penses pas. Je te défends de le faire. Lorsque je le jugerai opportun, je réclamerai moi-même. Ne t’occupe pas de ça. Encore un coup, laisse tous ces gens-là tranquilles. Mais, d’autre part, fiche donc le chagrin à la porte. Sans aller jusqu’à la gaieté, tu dois pouvoir puiser beaucoup de sérénité dans les leçons de choses de la vie.

Inutile, ce voyage en Seine-et-Oise, pas plus, d’ailleurs, que dans les Deux-Sèvres ou ailleurs. Si, parfois, les affaires de Lucien tombaient au point qu’il ne puisse tenir ses engagements, Élisa pourrait, à titre de gratitude, adresser par la poste ou la grande vitesse un cadeau au père, plutôt qu’au fils, de son protecteur[5] : il ne faut jamais oublier un bienfait. Qu’en penses-tu ? Michel pourrait te donner d’utiles conseils à ce sujet.

C’est Auguste qui t’a dit qu’Élisa était gaffeuse. C’est un âne. Il pouvait le supposer il y a plusieurs mois, mais, présentement, après ce que tu m’as appris, il ne peut plus en croire un seul mot sans offenser la vérité. Tout au plus, quelques rares et légers écarts de langage, rien de plus. Quant au fait principal, il sait à quoi s’en tenir. Encore que son choix ait été très, très sévère, l’incident a surgi dans son entourage. Ce n’est pas grave, bien sûr, puisque sa femme, faisant en cela preuve de beaucoup d’intelligence et de tact, à moins que ce ne soit une ruse, ne lui a pas adressé le moindre reproche. Élisa a bon dos, qué ? C’est une perle. Hélène aussi m’a écrit, elle m’a écrit de sa nouvelle résidence qu’elle appelle modestement le paradis terrestre. Brave femme.

Le bonheur, j’entends par là ce que l’on désigne à peu près dans toutes les langues : la facilité de vivre avec joie, ne l’a pas toujours favorisée. De durs, de très pénibles conflits l’ont opposée à la clique d’Octave. Elle n’a jamais bronché. C’est bien, c’est beau et c’est rare. Puisse le soleil d’Afrique lui donner de longs et heureux jours. Par exemple, je ne me souviens pas des camarades chez qui elle est. En tout cas, le nom ne me dit rien. Je sais que, dans ces environs, les Reclus ont de grandes propriétés. Je lui réponds par le même courrier.

J’ai reçu intégralement tous les colis que tu m’as adressés, sauf les comprimés de Sinubénase qui, à cause sans doute de leur nouveauté, ont paru suspects ; mais je les toucherai certainement à la prochaine visite médicale. Très content du livre de Han Ryner. Je ne l’ai pas encore lu, mais je connais l’auteur. Ça me suffit pour me réjouir à l’avance. Je ne t’en dirai pas autant des deux dernières Feuilles littéraires. Ce Tolstoï me paraît assommant. Ça pue le christianisme. Ne m’envoie plus de linge, ni de médicaments. J’en ai suffisamment pour quelques mois.

À mon avis, il ne pouvait y avoir rien de nouveau chez Vaudois. Cette annonce, c’est la dernière. C’est toi-même qui me l’as appris, du reste. Alors, Joseph[6] t’a écrit ? Il devait être à jeun ce jour-là. Quel abruti ! il ne pense qu’à s’empiffrer de vin. Par hasard, je l’ai vu avant-hier tandis qu’il revenait d’une course. Je ne sais la tarentule qui l’a piqué, toujours est-il qu’il m’a offert deux paires de chaussettes et un mouchoir. Bien que je n’en eusse nullement besoin, puisque je savais recevoir ton envoi, je n’ai pas cru devoir pousser la sévérité jusqu’à lui refuser. En outre, il m’a dit deux mots, des banalités. Que veux-tu que je dise à un ivrogne ? En fait de conversation, il ne connaît plus que le genre larbin. Je le plains, mais je le méprise comme tout ce qui manque de cœur et de nerfs.

Ça ne fait rien que tu n’aies pas trouvé la poudre dentifrice. J’en ai encore et puis fort bien m’en passer. Ne sois pas en peine pour si peu.

J’y reviens. Ne te fais pas de bile. Va ton petit train-train. Soigne-toi bien, ne te prive pas : ça te changera un peu et tu en as grand besoin. Hélène m’a dit que tu aurais besoin de repos. Je la crois sans peine. Que ne t’arranges-tu pour cela ? Pour Biba ? au diable ! toi avant. Prends-tu Lucien pour un fakir ? N’aie crainte, il a encore les dents solides : il sait mordre. Prends bien soin de toi et le reste ira tout seul.

Amitié à tante, à ta bonne voisine, aux camarades. Ton affectionné qui t’embrasse très cordialement,

Alexandre

Îles du Salut

Ma chère maman,

Enfin ! Il me tardait de recevoir de tes chères nouvelles. Le Nord envahi, Paris menacé, tu dois penser si j’étais inquiet à ton sujet. J’eusse préféré te savoir à Marseille ou dans le Var. Cependant, à présent, il vaut autant que tu restes à la capitale. Ton tempérament dévoué trouvera aisément à s’y produire. Parmi les humbles, la misère doit sévir. Et ce n’est pas fini. Qui sait si, tout compte fait, les conséquences de la guerre ne seront pas plus nuisibles que la guerre elle-même : les maladies, la famine sont des ogresses gloutonnes qui exigent des hécatombes d’êtres. Il n’y a pas à gémir. La guerre est une des fatalités de l’existence. Et, dans le cas présent, surtout si on a des êtres chers à défendre, bien lâche est celui qui s’y soustrait. Mais, pour moi, tu t’illusionnes, ma bien bonne. Tout forçat est, de par la loi et la morale chrétienne, frappé d’incapacité militaire. Il y a bien quelques condamnés qui, paraît-il, en ont fait la demande ; mais ce sont là des démarches inspirées par une naïve ignorance ou par un sot calcul. Si l’État, par extraordinaire, avait besoin de nous, il ferait peu de cas de notre approbation : il nous emploierait par force sans plus. Non, ma bien bonne, ne te forge pas de ces rêves. La réalité est tout autre. Je sais bien. C’est ton cœur de mère, ton courage viril, ta forte énergie qui déterminent en toi de ces espoirs. Mais c’est parce que tu ignores ce que sont, en général, les forçats. Il n’y a pas ici, à proprement parler, de vrai courage. Sauf de très rares exceptions, tout n’est qu’impulsion, jactance, fanfaronnade et… sybaritisme de basse rue. Or, tu dois bien le penser, en haut lieu on ne l’ignore pas. Donc, encore que je sois catalogué parmi les exceptions, c’est-à-dire comme un criminel dangereux capable de tuer et de se faire tuer pour la patrie, extirpe ces leurres de ta tête et ne te laisse pas monter le cou par des personnes fort bien intentionnées, d’ailleurs, mais peu averties en matière pénale. Prisonnier de guerre sociale, je suis au bagne et j’y reste. Amen !

À vrai dire, tes lettres ne m’ont rien appris. Depuis le 3 août, je savais, tout le monde savait ici la tragédie qui se jouait sur le théâtre de l’Europe. Cependant, c’est avec un très vif plaisir que j’ai appris les bonnes nouvelles de ta santé. Je t’en prie, fiche-moi la paix avec tes douceurs, tes ceci et tes cela. Je me porte bien et n’ai besoin de presque rien : une ceinture de flanelle, c’est tout. C’est toi qui, en raison des événements actuels, as besoin de beaucoup de choses. Et, sous prétexte de me gêner, il ne faut pas te priver. Il ne manquerait plus que cela. Plus tard, après la paix qui n’est pas prochaine, car après les guerres internationales il peut se produire des luttes intestines, nous verrons. Mais pour le moment, c’est bien compris, n’est-ce pas ?

Tes quatre colis annoncés ne m’ont pas encore été remis. Sont-ils seulement arrivés ?

Aujourd’hui deux courriers sont arrivés escortés par trois unités navales. Mais rien n’a été débarqué aux îles. J’espère donc recevoir de nouvelles lettres de toi ainsi que les colis vendredi ou samedi. Il me tarde.

Présentement, je crois que Lucien fera mieux de s’adresser à tante qu’à Vaudois.

Qu’en penses-tu ?

Cette blague ! Cela va de soi que Michel soit fort occupé par ailleurs. Pour le quart d’heure, laisse courir. Nous réglerons cela un jour, si toutefois le hasard, qui est si grand, ne s’est pas chargé de résoudre le problème.

Quant à ma situation disciplinaire, c’est toujours du kif. Isolement de jour et de nuit. J’en ai plein l’œsophage. J’attends la visite du nouveau directeur qui, dit-on, est prochaine pour me plaindre. Au fond, c’est un peu comme si je pissais dans l’océan pour en tirer mon horoscope. Je crois me trouver dans les conditions réglementaires pour être proposé 2e classe, mais seulement en décembre prochain. Serai-je nommé ?

C’est douteux. Je ne suis pas assez… souple. La souplesse est ici fort estimée. Je n’y puis.

Amitié à tante, à ta bonne voisine- et aux camarades. Ton bien affectionné,

Alexandre

20 octobre 1914

Îles du Salut

Ma chère maman,

Sur quatre lettres annoncées, j’en ai reçu trois. C’est déjà fort heureux. Avec cette crise, il faut s’attendre à ce que bien des services, le postal surtout, soient perturbés. Les dépêches concernant le conflit européen nous arrivent ici, bien avant les [illisible]. C’est pourquoi, présentement, les choses me semblent avoir pris une autre tournure que celle exposée dans tes lettres. Ça va plutôt mal ou, si tu préfères, cela pourrait aller mieux. Si tu m’en croyais, tu ne resterais pas à Paris. Pourquoi n’irais-tu pas à Marseille en attendant la fin des hostilités ? Je sais bien qu’il est pénible de rompre avec des habitudes de faits et de sentiment. À Paris, tu y as des amitiés, des relations et ton ouvrage, et, à ton âge, tout cela ne se recommence pas. Mais songe que, si dans une ruée désespérée, l’ennemi prenait Paris, ce ne serait que ruines et que cendres. Nos cerveaux peuvent difficilement concevoir ce qu’est comme carnage et dévastation la guerre actuelle. Seuls, les experts en art militaire en ont une idée exacte, et ceux-là se comptent. As-tu songé à cela ? Bien sûr. C’est peu de chose que de mourir en combattant ; mais se laisser tuer comme un pigeon au tir de Monte-Carlo, c’est une autre affaire. Et ce serait pourtant le cas pour toi et bien d’autres, si ce malheur arrivait. Je te dis cela, mais, au fond, tu feras à ton idée ; tu dois mieux voir que moi ce qu’il convient que tu fasses.

Que me racontes-tu là : la Bête, le Bonheur ? Mais toutes les collectivités, de même que tous les individus en font autant. Il n’y a pas trace de justice dans l’histoire. C’est au plus fort. Biologiquement, le sentiment est un vice, une carie, le plus néfaste des défauts. Et dire que, si l’on en croyait certaine littérature, les Germains seraient des chanteurs d’airs de guitare, des rêveurs de petites fleurs bleues ! Fiez-vous aux réputations ! Il est vrai que, en plus de Schiller, de Goethe et de Mme de Staël, il y a eu Stirner, Bismarck et Nietzsche ; ils indiquaient une autre tendance, la vraie celle-là. Je ne suis pas antimilitariste pour la simple raison qu’il ne peut pas y avoir de société sans défenseurs, un offenseur selon les circonstances ; mais je ne suis pas patriote par cette autre raison que je ne puis l’être, n’ayant pas de patrimoine. Le mot ne me suffit pas ; il me faut encore la chose.

Cependant, à bien des égards, au point de vue du mouvement des idées surtout, l’anéantissement de l’Allemagne est chose désirable. Vainqueurs, ils nous abrutiraient de caporalisme et nous contraindraient d’aller à la messe le dimanche. Non, merci ! Aussi bien, comme toi, je comprends le geste enthousiaste des camarades qui, hier encore pacifistes, sont néanmoins partis, partis pour ne plus revenir comme le fils de nos amis dont tu m’as annoncé la fin[7]. À quoi bon se désoler ? C’est là chose normale. La vie est une guerre. Que l’on combatte pour un mot, pour une idée, pour un drapeau, pour un intérêt prosaïque ou pour un intérêt idéologique, que l’on soit Sancho Pança ou Don Quichotte, il faut toujours donner des coups et en recevoir. Cela est inéluctable, cela ne changera jamais. Donc, il ne faut pas se laisser aller à ce pessimisme lamentable de la désolation. Il faut réagir, le surmonter, être fort afin de vaincre à son tour si on peut. Néanmoins, je partage et comprends la douleur de nos amis. Quand nous voyons tomber ceux que nous aimons, cela nous attriste, nous peine. Mais les plus grandes douleurs ne peuvent pas durer plus que la vie : c’est dire leur inutilité. Alors…

Au dernier courrier, l’on m’avait saisi les livres, même les médicaments. Ces derniers me furent remis, cependant, peu de jours après. Quant aux livres, il m’a fallu écrire au directeur, qui, du reste, m’a donné satisfaction. Jusqu’au 10 janvier, si j’en recevais d’autres, ils me seront remis ; mais, passé cette date, le règlement sera rigoureusement appliqué. C’est te dire de ne plus rien m’envoyer que je ne t’en fasse la demande. Au reste, je n’ai besoin de rien. Ma santé se maintient, satisfaisante.

Félix[8] est mort le 7 septembre dernier, atteint d’aliénation mentale et d’un abcès à l’œsophage déterminé par l’absorption d’une épine, que, dans son délire, il avait avalée.

Il paraît qu’Albert est revenu de [illisible] où la chance ne l’a guère favorisé. Auguste lui a écrit. Ce n’est pour lui qu’une question de recommencement. Il se fait vieux. Et nous donc.

Pour Michel, j’ai compris. C’est de la pitrerie. D’ailleurs, en ce moment, nombreux doivent être les pêcheurs en eau trouble, aux convictions multicolores, à la sincérité douteuse. Les bergers font aussi partie du troupeau ; ils en ont l’âme et les gestes. N’y retourne plus.

Amitié à tante, à ta bonne voisine, aux camarades.

Ton très affectionné,

Alexandre

Îles du Salut

Ma chère maman,

Bien sûr que je les ai reçus ces colis. Ne te l’avais-je pas écrit ? Les médicaments me furent remis presque aussitôt ; mais il n’en fut point de même des trois livres, qui, trimballés de-ci, de-là, après deux réclamations, ne m’ont été remis que tout récemment. Somme toute, je les ai. C’est l’essentiel. Dans l’état d’esprit où je me trouve depuis des mois, déprimé moralement et physiologiquement par le régime cellulaire, j’avais besoin de cette lecture, comme stimulant, pour surmonter cette vague de nihilisme où j’ai déjà failli sombrer. Y réussirai-je ? C’est douteux. Avant tout, c’est une question de santé, de sérénité, de plénitude vitale, et comme tout cela me fait défaut ! Tous les jours, je sens un relâchement dans les muscles, une irritabilité nerveuse toujours grandissante. Je me sens à la merci d’une étincelle. Réagir ? Mais pour que la réaction soit possible, il faut une somme de santé. Or, je le répète, je me sens fondre goutte à goutte. Alors…

Il n’était pas nécessaire que tu te mettes martel en tête pour cette ceinture de flanelle. Je conçois qu’avec les événements qui se déroulent dans la région de l’industrie textile le commerce en soit dépourvu. Je ne l’ai pas encore reçue, mais, si elle arrive, on me la remettra. Les colis ne seront délivrés que jusqu’au 10 janvier prochain. Passé cette date, les envois de secours en nature seront absolument interdits.

J’ai réclamé au sujet du régime irrégulier que l’on me fait subir. En vain, on ne m’a même pas répondu, et il va de soi que l’on ne me répondra jamais. Me serais-je mal exprimé, si mal au point de ne pas avoir été compris ? Peut-être. Aussi bien, la prochaine fois, m’expliquerai-je mieux…

Ainsi, la tragédie continue et continuera sans doute jusqu’à extinction de moyens. Ici, les nouvelles arrivent toujours, plus ou moins exactes, cela va de soi. Pour le moment et sauf l’intervention de nouveaux facteurs – chose possible – Paris ne me paraît pas menacé. Pour moi, c’est l’essentiel à cause de toi. N’ayant point de pitié pour moi, comment veux-tu que j’en aie pour autrui ? Et puis, je ne vois pas là matière à compassion. N’est-ce pas la plus belle chose, la plus sublime des sensations que de mourir les armes à la main ? Toute question de subjectivisme et de métaphysique à part, ceux-là sont à envier et non à plaindre. Ce qui est triste, ce qui est pitoyable, suprêmement lamentable, c’est ce suicide de tous les instants, c’est cette mort graduelle, goutte à goutte, que l’on nomme vie tranquille, cette vie cénobitique des capucins, des limaces et des forçats.

Je n’ai plus reçu de nouvelles d’Hélène. Au fond, cela s’explique. Les relations entre la Tunisie et la métropole ne doivent pas être très régulières. Je lui écrirai au courrier prochain.

Ne te mets pas en peine pour moi. De colis, il ne faut plus en envoyer. Je t’en ai indiqué la cause plus haut. Sauf des cartes postales et des lettres, c’est tout ce que l’on peut recevoir.

Je pense que tante aura reçu des nouvelles de Lucien. Si oui, tu m’en informeras.

Amitié sincère à tante, à ta bonne voisine, aux camarades. Ton très affectionné,

Alexandre

P.-S. Au mois d’août, je ne t’avais pas écrit. De là la non-réception de ma lettre habituelle.

16 décembre 1914

Îles du Salut

Ma chère maman,

Bien que le courrier soit arrivé depuis deux jours, les lettres ne sont pas encore distribuées. J’y répondrai le mois prochain.

Reçu les deux colis : chocolat, tricot et ceinture de flanelle. Malgré le bysantinisme de sa confection, cette dernière me fera bon usage. Le tricot ne m’était pas utile. C’est dépenser des frais d’envoi pour peu de chose, pour rien. Quant au chocolat, remis treize jours après l’arrivée, il était, tu le devines, avarié.

Je me répète. Jusqu’au 10 janvier prochain, les secours en nature seront remis. Passé ce délai, tout sera confisqué et vendu. Donc…

Santé satisfaisante, situation toujours paisible, même régime. Ton affectionné,

Alexandre

[1] Jacob dénonce Pierre comme étant un indicateur de police.

[2] Le vapeur qui apporte le courrier aux îles du Salut.

[3] En janvier 1914 la commission disciplinaire des îles du Salut inflige à Jacob 15 jours de cellule pour « insinuation malveillante dans une correspondance avec sa mère » (ANOM, H1481/Jacob).

[4] Prévision d’un courrier clandestin de Jacob pour certainement Malato et Miguel de Almeyreda.

[5] Si les projets de Jacob venaient à être connus ou à échouer, l’administration pénitentiaire ne préviendrait pas seulement la police mais aussi le ministère. Il n’est pas impossible qu’il s’agisse de la tentative de s’emparer des armes de l’administration.

[6] Joseph Ferrand, forçat matricule 34724.

[7] Il doit s’agir du fils de Jacques Sautarel, bijoutier et ancien complice au sein des Travailleurs de la Nuit, acquitté lors du procès en appel à Laon le 1er octobre 1905..

[8] Félix Bour, forçat matricule 34198.

Tags: Alexandre Jacob, Allemagne, Almereyda, AP, bagne, Barrabs, bataille de la Marne, Berlin, Bour, cachot, commission disciplinaire, dépression, Ferrand, Globéol, Goethe, guerre, Guyane, Han Ryner, île du Salut, île Royale, Malato, Marie Jacob, Marseille, Nietzsche, Paris, punition, santé, Sautarel, Schiller, Stirner, suicide, Tolstoï

Imprimer cet article

Imprimer cet article

Envoyer par mail

Envoyer par mail

22 novembre 2014 à 12:35

salut,

Toujours les mêmes saloperies infligées par des bipèdes dégénérés à des hommes oh combien supérieurs.

Marochon.

23 novembre 2014 à 21:47

dégénérés … hommes supérieurs … ? c’est chelou non ?