Roussenq l’homme de lettres

21 octobre 1909 Je ne suis pas anarchiste

17 septembre 1910 Mémoires kadéïscopiques

30 septembre 1911 Mettre en pratique les opinions de tout un parti

19 octobre 1911 Connaître la LOI

22 novembre 1911 Petits arrangements entre gardiens et gardés

10 août 1912 Une encre particulière

6 janvier 1913 Le scorbut, le médecin et la mort

1er mars 1917 Écrire et réclamer

6 mai 1917 Une cacophonie douce dans l’harmonie d’un duo sanguinaire

24 juin 1920 Aimer sa souffrance

17 juillet 1921 Agression assermentée

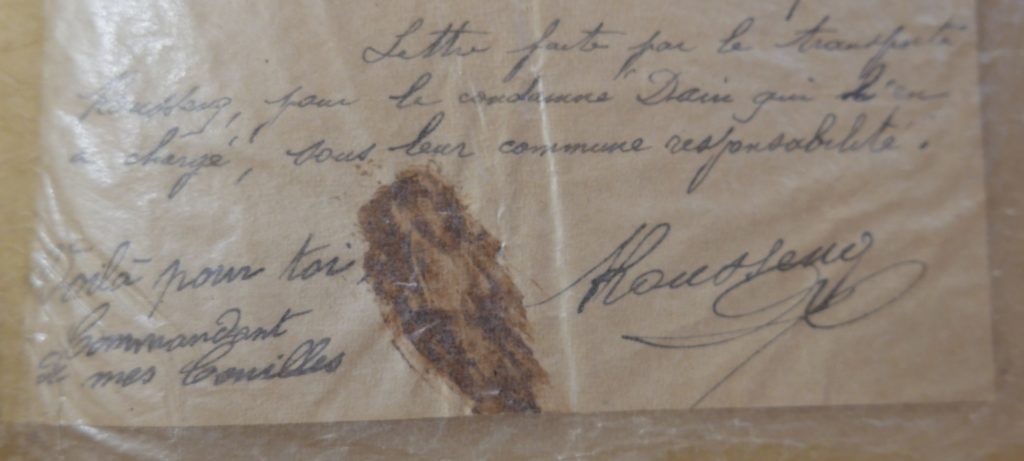

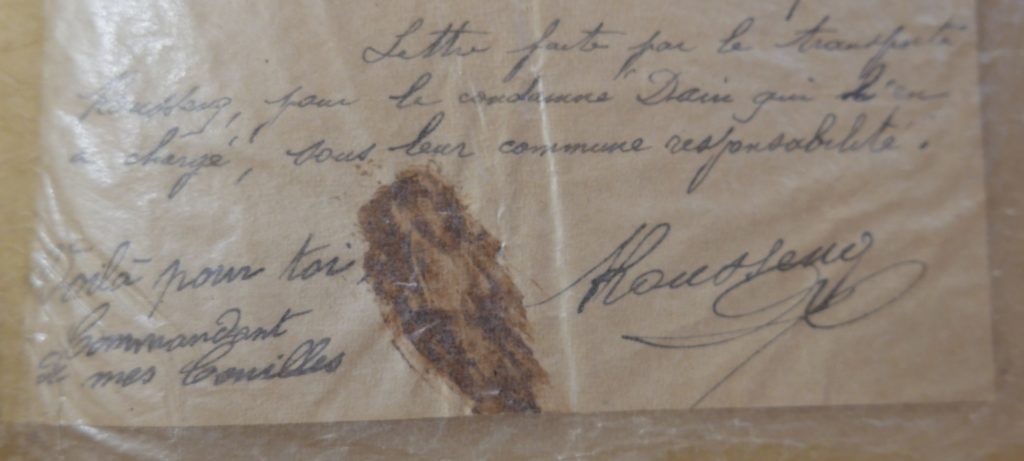

6 mars 1923 Commandant de mes couilles

18 mai 1923 J’ai dicté la lettre de Dain

8 mai 1926 Surveillant alcoolique

19 août 1928 Comité de soutien

Je ne suis pas anarchiste

Îles du Salut le 21 octobre 1909

Monsieur le Ministre des Colonies

Direction de l’Administration Pre

Le transporté Roussenq Paul, Henri, N° Mle 37664 condamné par le Conseil de guerre de Tunis, le 11 mai 1908 à vingt ans de travaux forcés, quinze ans d’interdiction de séjour et à la dégradation militaire pour tentatives d’incendie volontaire, dans la cellule où il était renfermé, voie de fait envers un supérieur pendant le service, outrages envers un supérieur pendant le service, destruction volontaire d’effets et refus d’obéissance vous adresse la présente à l’effet suivant :

Ayant été interné aux Iles du salut ministériellement, comme anarchiste, pour avoir été l’auteur d’une affiche antimilitariste et anarchiste dans les casernements de Gabès (Tunisie) ce qui m’a valu une punition de 60 jours de prison, et pour réponses du même genre aux question qui m’étaient posées, je ferais ressortir que cette affiche n’avait pour objet que de me faire envoyer à la section de discipline à seule fin de ne pas faire d’exercices, que mes réponses à l’instruction au sujet des faits qui m’étaient reprochés je les ai faites que pour donner de la constance à des faits qui n’en avaient aucune (au sujets des tentatives d’incendie qui n’étaient que des simulacres) cela pour qu’ils ne me soient pas écartés, afin de ne pas être envoyés aux travaux publics ; l’examen attentif de mon dossier vous le prouvera ; pour l’affiche, faite au crayon, vous aurez la confirmation de ce que j’avance en demandant au Commandant du 5e Bataillon d’Afrique la copie des pièces relatives à l’instruction que m’a faite le capitaine de ma compagnie, vous y verrez les mobiles qui m’ont guidés. Je n’ai jamais été connu comme anarchiste dans la vie civile, je ne le suis pas et ne l’ai jamais été. La preuve en ai que je suis venu librement au bataillon pour accomplir mon temps de service. Dans ces conditions, je demanderais à être désinterné ; ma demande n’est pas produite en vue d’une évasion. Veuillez me faire interné B, si vous avez des doutes à ce sujet, mais je demande surtout la radiation de mon internement A car il me répugne d’être considéré comme anarchiste. Dans l’espoir que vous voudrez bien prendre ma demande en considération, Veuillez agréer Monsieur le Ministre l’expression de mes remerciements anticipés.

Roussenq 37664[1]

Mémoire kadéïscopique

Aux Iles du Salut le 19 septembre 1910

Mémoire kadeïscopique de vingt mois de séjour aux Iles du Salut

Monsieur le Gouverneur

I

Le 11 de ce mois je vous adressai une lettre dans laquelle je vous exposai qu’ayant produit des accusations graves contre un surveillant-chef, je présageai l’incompétence de la Commission disciplinaire en la matière et vous demandai une enquête judiciaire pour tirer les choses au clair.

Le 17 du présent la Commission disciplinaire, incarnée en la personne du Commandant supérieur, ne tenait aucun compte et de mes arguments tendant à l’incompétence et de la lettre ouverte où je vous prenais pour arbitrer.

La Commission dans son ignorance de votre décision, et au risque de contrevenir au paragraphe 2 de l’article 14 du décret ministériel du 4 septembre 1891, ainsi conçu : « en aucun cas les punitions disciplinaires ne pourront se cumuler avec les peines prononcées par les tribunaux maritimes spéciaux pour les mêmes faits. »

J’espère que malgré la décision anticipée de la Commission, dont je demande la radiation, vous ordonnerez un ordre d’informer, les faits dont je suis inculpé étant du ressort de la juridiction maritime spéciale : je mettrai les choses au point.

II

L’Administration pénitentiaire, fidèle à sa politique sous abat-jour, empile les décrets, circulaires, instructions et autres, dans la poussière de ses bureaux. Si elle en tire quelques-uns de l’ombre, c’est qu’ils ont un caractère prohibitif et une tendance coercitive. Quant aux autres, qui contiennent les décisions supérieures relatives au dû de la transportation et aux mesures qui lui sont favorables, ceux-là on les cache.

De sorte que le transporté en est souvent réduit à réclamer à tâtons n’ayant rien pour s’appuyer qu’une indiscrétion d’un écrivain comptable.

L’Administration enveloppe tout cela d’un mystère impénétrable pour la masse de la population pénale à tel point qu’elle se permet de recopier d’anciens décrets abrogés et de les exhiber en cent endroits aux yeux ébahis de crédules transportés.

J’en citerai un exemple. Il y a trois mois, on fit construire des grillages boisés à l’effet de renfermer quoi ?, une copie plus ou moins exacte du décret du Gouverneur du 5 novembre 1889 concernant l’habillement et le couchage des transportés.

Or, ce décret est abrogé depuis dix-neuf ans ; il y a été remplacé par un autre daté de 1891 et que l’on se garde bien d’afficher. Le décret abrogé de 1889 porte entre autre chose, la ration de savon à 200 grammes, alors que le poids actuel est de 250 grammes.

D’autre part, ces décrets, circulaires et autres affiches parce qu’ils sont défavorables aux transportés, sont des copies manuscrites d’un authenticité douteuse par le fait qu’ils ne sont pas signés pour copie conforme par le commandant du pénitencier.

III

L’Administration a de bonnes raisons de mettre les décisions supérieures légales sous clef afin qu’elles ne soient pas connues des transportés, car elle les viole sans pudeur.

En date de 1908, des décrets et circulaires combinés provenant du Gouverneur Général et de la Direction, étaient lancés dans tous les pénitenciers !

Ils avaient pour objet la réglementation des « garçons de famille » employés au service des surveillants militaires.

D’après la teneur de ces instructions les surveillants ayant au moins trois (ou quatre) enfants auraient droit à un garçon ; les surveillants qui n’arriveraient pas au chiffre de cette progéniture, n’auraient droit qu’à un garçon pour deux familles.

Ces « garçons de famille » ne devaient que porte l’eau, les vivres et donner un coup de balai autour de l’habitation du surveillant : ils ne devaient pas franchir la dernière marche de l’escalier.

Ces instructions supérieures sont violées sur toute la ligne, aux îles du Salut, y compris les dispositions qui stipulent que les fonctionnaires ayant grade d’officier, devraient avoir à leur service, exclusivement des engagés ou des assignés.

Dans la réalité des choses, les garçons de familles, qui ne devraient rendre leur service que deux heures le matin et deux heures le soir, le reste du temps devant être employé au service de l’État, ces garçons de famille sont de véritables bonnes à tout faire. Ils charrient l’eau, portent les vivres, balayent ; ils lavent le linge de toute la maisonnée, le repassent (ils ne ravaudent pas encore, mais ça pourra venir) ; ils font la cuisine généralement ou bien y prêtent la main ; ils brossent, frottent, cire les parquets, blanchissent les murs, soignent la volaille, font les courses. Ils servent d’intermédiaires entre les surveillants et le commun des transportés, pour les opérations louches. Au lieu d’un garçon pour deux ménages peu chargé d’enfants, chaque ménage a le sien. Au lieu de quatre heures par jour que doivent les garçons de famille, ils y travaillent depuis le matin six heures jusques au soir sept heures et même au-delà. Pendant quatorze heures par jour ils travaillent comme des buffles à remplacer les femmes des surveillants militaires dans leurs ménages, lesquelles ne se foule pas le poignet. Le garçon est là. Pour cinq, six ou huit francs par mois, quelques verres de vin et quelques bricoles, les surveillants militaires sont servis au doigt et à l’œil.

IV

Véritablement, les surveillants militaires s’en payent. Contrairement aux règlements qui les concerne, ce sont de véritables éleveurs. Pas mal d’entre eux, ont au-delà d’une centaine de poules, des canards, des oies, des chiens, des lapins. Leur volatiles s’engraissent aux dépens des transportés.

V

A propos de la ration du transporté, elle est assez conséquente sur le papier. De fait, elle est des plus dérisoires. Le transporté est volé de la moitié de sa ration.

Les cuisiniers sont choisis parmi les transportés qui sont dans le manche de l’Administration. Ces hommes, auxquels est confiée la ration de leurs cô-détenus, en trafiquent impunément, sous l’œil bienveillant du surveillant chargé en principe de les contrôler.

Or, le contrôle est nul et pour cause. De ce fait la porte est ouverte à tous les trafics, à tous les fricotages.

Il y a dans la transportation une catégorie d’individus que l’on pourrait nommer les aristocrates du bagne, l’aristocratie de l’argent. Ils achètent du poisson aux pécheurs ; ils achètent le saindoux à la cuisine pour le faire cuire, de sorte que la soupe est vierge de toute graisse ; si ce n’est pour faire cuire du poisson, c’est pour des œufs ou pour arranger la ration d’autrui sous forme de ragoûts ou de biftecs pour les fils à leur pères. En effet, les aristos de la géhenne, vont acheter à la cuisine des tranches de viande fraîche pour faire ceux-ci ou des quarts de haricots pour faire ceux-là. Le saindoux s’évapore du côté de la porte. Les haricots et la viande diminuent notablement en prenant le même chemin.

Ce qui fait que le malheureux transporté qui n’a que sa ration pour subsister, touche des demi-ration de viande, vingt-cinq centilitres de soi-disant légumes dans lesquels il rentre dix centilitres de la soupe parfaitement claire, pas toujours salée (le sel se vend deux sous le quart) du riz cuit à l’eau nature. Les jours où il y a viande de conserve, sa majesté le cuisinier enlève la couche de graisse de dessus chaque boîte et les met dans le bouillon pour parer à l’absence de saindoux.

Il en résulte que la viande de conserve est délivrée sans graisse, sans aucune préparation et que de ce fait elle est fade et indigeste. (pas de sel)

Et ce ne sont pas des transportés seuls qui trafiquent avec la cuisine.

Le surveillant chargé du contrôle ne contrôle rien du tout : il profite.

Le commandant du pénitencier n’y met jamais le nez : il se repose sur le chef de camp, celui-ci sur le capitaine d’armes.

Ce dernier connait très bien ce qui se passe, comme d’ailleurs ses chefs mais il ferme els yeux comme eux.

Les seaux de riz immangeables qui retournent à la cuisine, ne va-t-on pas les porter chez lui pour sa nombreuse basse-cour ? chez lui et chez d’autres. On, c’est le cuisinier.

Ce dernier, s’il a quatre cent hommes reçoit quatre cent fois sept-cent cinquante gramme de pain soit trois cent kilos. Le pain ne fait pas le poids : un pain pour deux doit faire quinze cent grammes : il fait treize à quatorze cent.

Par conséquent, le pain lui étant posé en bloc, au lieu de toucher deux cent pains, il en reçoit deux cent quinze ou deux cent vingt.

Mais il n’en distribue que deux cent, le reste est vendu soit aux surveillants pour leurs volatiles soit aux transportés.

L’Administration connait très bien tous ces fricotages, mais elle n’y met pas ordre et voici pourquoi :

Elle craint les hommes qui possèdent de l’argent :si elle leur coupait les vivres il pourrait s’en ensuivre des révoltes.

Elle préfère laisser faire ; elle sait que ceux qui possèdent de l’argent, pourvu qu’ils puissent l’employer à se caler les joues et la bedaine, ils endureront sans maugréer leur captivité.

C’est pour cela que les cuisiniers sont maîtres chez eux : d’ailleurs ils rendent d’autres services à l’Administration.

VI

Le mode de distribution des vivres est en rapport avec ce qui précède.

L’Administration ne délivre pas de couteaux, elle les prohibe.

Pourtant les hommes de plat reçoivent la viande de la cuisine non découpée. Il y a un homme de plat sur dix ou douze hommes.

Chacun va chercher les vivres à tour de rôle à la cuisine. Ils tachent, en découpant les rations, de les égaliser le mieux possible. Tout le monde n’a pas de couteaux : celui qui en est dépourvu est obligé, quant il est de vivres, d’en demander un à droite et à gauche. Si quelqu’un s’avise de dire qu’il n’a pas son compte de viande, kil ne pousse pas plus loin. En effet l’Administration locale dirait que les rations ont été mal découpées. Si l’homme de vivres refuse son plat ou bien qu’il veuille le faire peser, on l’envoie devant la Commission disciplinaire. Pourquoi les rations ne sont-elles pas découpées individuellement à la cuisine ? Pour la bonne raison qu’il faudrait qu’il n’y eû plus de vols. Il en est de même pour le pain : un pain pour deux et débrouillez-vous : ce qui occasionne des disputes, le pain est mal coupé etc. le cuisinier pourrait bien couper les pain en deux ; d’autre part il serait préférable qu’à la boulangerie on cuise les pains à 750 grammes au lieu de 1500.

VII

Les îles du Salut sont chargées de fruits : cocos, mangues, goyaves, je ne cite que ceux qui sont produits par une quantité d’arbres qui croissent hors de l’enceinte des jardins ou des clôtures. Si un transporté s’avise de décrocher une mangue ou un coco, il est traduit devant la Commission disciplinaire.

Le personnel y a droit en les achetant par cessions. Mais les cessions coûtent de l’argent et les fruits ne leur coûtent que la peine de les envoyer cueillir gratis pro Deo. Cela fait de riches confitures et les cocos sont sirotés à la santé de la mère Nature.

Les transporté, eux, n’y doivent pas goûter. Il y a là un abus criard.

VIII

Les locaux disciplinaires de l’Ile Royale sont pourvu d’un système d’absorbtion et de déjection assez original mais franchement malpropre.

Les boîtes de bœuf bouilli y acquière une utilité tout au moins économique. Entières elles servent soit de récipients à vidanges, soit de cruches à eau ; coupées en deux elles servent de gamelles à soupe ; ces dernières sont déposées dans la cour, les rats les nettoient pendant la nuit ; elles sont rouillées, mal lavée et renferment dans leur creux une crasse carabinée.

Pourquoi ne fait-on pas servir les gamelles des punis pour manger leur soupe. Sinon on pourrait tout au moins faire fabriquer par des « travaux » des gamelles à l’usage des punis.

IX

A la suite des boucheries de Charvein, le Ministre des Colonies désaffecta les transportés nommés contre-maîtres. Ceux-ci furent dénommés : porte-clefs.

En principe ils doivent ouvrir et fermer les portes escortés d’un surveillant ; ils mettent les hommes aux fers par ordre et sous l’œil du surveillant.

De fait ce sont de véritables auxiliaires de l’Administration, délateurs de leurs cô-détenus par vengeance. Leur parole est écoutée comme un oracle. Leur dénonciation, vraie ou fausse est suivie d’une répression immanquable. Quelques uns ont plus d’autorité qu’un surveillant et s’en font craindrent.

X

Les infirmiers de l’hôpital de la transportation sont soumis à la garde de leur salle la nuit, ils sont rendus responsables des évasions qui s’y produisent, du bruit qui y a lieu. Cette garde forcée est une garde de police et non une veille d’infirmier.

La nuit à l’hôpital tout service de santé est suspendu ; s’il y a un décès il n’est constaté que le matin au réveil. »

Monsieur le Gouverneur,

Vous ayant d’autre part adressé d’autres réclamations les présentes en complètent la série !

Signé, le transporté Roussenq n°37664[2]

Mettre en pratique les opinions de tout un parti

30 septembre 1911

Chère mère et chère sœur

Je reçois aujourd’hui votre lettre du 26 août. Il y avait longtemps que je n’avais eu de vos nouvelles. Je vous ai écris trois lettres cette année.

Tout cela est bien triste, maman malade et le cœur ulcéré. Chère sœur, tu n’aurais pas dû cacher au compagnon de ta vie que tu avais un frère au bagne car si je suis aux travaux forcés c’est pour des actes de sabotage et de propagande antimilitariste et que les lois militaires en me condamnant au maximum pour avoir mis en pratique les opinions de tout un parti, n’a, ce faisant que rendu un verdict d’apeurement.

Par conséquent ma présence ici ne peut entâcher l’honorabilité de ma famille et n’a rien a perdre d’être connue de tous. Il n’y a pas de honte à subir une peine, lorsque les motifs qui l’ont provoquée sont l’ordre, purement moral et dénotent l’abnégation de soi-même. Je voudrais que vous compreniez cela afin que vous redressiez la tête car vous ne devez pas rougir à cause de moi.

Enfin, pourquoi Jeanne en m’annonçant son prochain mariage a la franchise de me dire que « ça lui fait de la peine » d’écrire à un frère qui est aux travaux forcés, je comprend facilement les raisons qui la guident. Ces raisons, je ne peux les approuver, mais je les respecte. En conséquence chère sœur, cette lettre sera la dernière. Il m’est douloureux qu’il en soit ainsi à cause de maman, qui ne sait pas écrire. Ce sera donc comme si j’étais mort pour vous deux, car le Bagne, ceux qu’il a dans son jeu, il les garde jusqu’à la mort. Je saurais donc me soumettre à ma destinée avec courage et mon sort serait bien adouci si je vous savais heureuses.

Ainsi, si je suis pour vous une cause de douleur, oubliez-moi, si cette douleur se double de la honte.

Et si toi ma mère, qui m’a enfanté dans la douleur, qui m’a soigné et aimé de toute la force de ton cœur maternel, toi dont la vie n’a été qu’un long martyr de dévoûments et de sacrifice, si tu veux m’adoucir l’amertume d’avoir contribué à ta douleur, je t’en prie, ne pense plus que je suis malheureux, espère quand même dans le lointain d’un avenir plus clément. Je t’adresse un dernier adieu t’embrasse bien fort une dernière fois.

Et toi, Jeanne, qui va entrer dans la vie nouvelle, je fais des vœux pour ton bonheur. Oublie ton frère qui est mort pour toi et n’abandonne pas notre mère dans la douloureuse vieillesse, console-la et adoucis ses chagrins. Respecte-la et aime la toujours car tu es son seul appui ici-bas. À toi aussi je t’envoie mon dernier adieu et une sincère caresse.

Roussenq Paul H.[3]

Connaître la LOI

Iles du Salut le 19 octobre 1911

Monsieur le Gouverneur

A la date du 17 de ce mois, j’adressai au Commandant des Iles du Salut la lettre suivante.

« : La présente est à l’effet de vous demander à ce qu’il me soit donné connaissance de la brochure contenant les lois, décrets et règlements en vigueur à la transportation.

Soit que j’en prenne connaissance moi-même, soit qu’elle me soit lue in-extenso ».

Le lendemain, réponse m’en a été faite. Le surveillant-principal y avait écrit en marge, ‘annotation que voici :

« Je ne vois pas de quel droit Roussenq peut se prévaloir pour émettre une telle prétention. »

Voici la réponse du Commandant :

« ! Roussenq n’a qu’à prendre connaissance de ce qui est affiché au quartier spécial. »

Or, si j’ai émis une « pareille prétention », c’est que j’ai pensé que la transportation, dont je fais partie ne devait pas ignorer la légalité qui la régissait, du moins en principe, sinon de fait. C’est que je me suis prévalu du droit que la loi m’accorde d’être instruit des dispositions légales qui me concernent. C’est que depuis trois ans que je suis à la Colonie on ne m’en a jamais donné lecture ainsi que ce devait être.

Ce faisant, je me suis inspiré des précédents. Je n’en citerai qu’un : il y a environ dix mois, le transporté Bureau a émis la même demande au Commandant Lhuerre lequel y a fait droit en lui communiquant la brochure des lois, décrets et règlements.

Il est vrai que me Commandant Lhuerre n’était pas un pacha omnipotent et ne possédait pas trace de cette morgue que dénote l’incapacité.

Donc, le Comandant Jarry m’a répondu que je n’avais qu’à prendre connaissance de ce qui était affiché.

Or, voici ce qui est affiché : le décret du 4 septembre 1891, et trois autres le modifiant, datés respectivement ainsi qu’il suit : 19 décembre 1900, 31 juillet 1903 et 26 juin 1907. Il ne manque pas d’autres abrogations qui sont tenus dans l’ombre, et pour cause. Il y a aussi le décret du 25 novembre 1889 – et en partie – de l’article 14 à l’article 35. Il est presque entièrement abrogé.

Il y a le tableau des répartitions et du prix de revient des rations de l’Administration Pénitentiaire ; quelques banales circulaires et avis divers, des notes de service et c’est tout. Le décret du 31 juillet 1903 est en double ; ce double porte la date de 1904 ; c’est un faux comme je le prouverai ; il travesti tendancieusement le décret original.

Le décret affiché qui porte la date du 25 novembre 1889 indique le poids de 250 grammes pour la ration de savon, alors que ce poids est de 300 grammes.

Pas de trace des décrets ou lois du 14 août 1885 (loi), du 30 mai 1854 (loi), du 22 août 1887 (décret), du 6 août 1904 (décret) et de tous les autres. Pas de trace d’aucun règlement d’administration publique concernant la transportation. Si le Commandant Jarry a refusé de faire droit à ma légitime demande c’est qu’il a craint de me donner des armes contre lui et son administration. C’est qu’il se reconnait fautif. S’il cache dans l’ombre les dispositions légales qui régissent la transportation c’est parce qu’elles sont cyniquement transgressées ainsi que je le prouverai à la première inspection. C’est qu’il remplace la légalité par l’arbitraire. Voilà pourquoi il m’a refusé ce que je lui demandais. Cela ne m’empêchera pas de donner des preuves à l’appui de mes réclamations et d’exhumer les textes légaux qu’il veut laisser ignorer.

Je proteste donc énergiquement contre l’abus de pouvoir que je dénonce.

J’espère qu’une inspection ne tardera pas d’avoir lieu, afin que les abus existant puissent être dénoncés et prouvés.

Je vous prie Monsieur le Gouverneur de faire montre de votre haute autorité pour la hâter.

Avec respect

Le transporté, Roussenq,

Mle 37664[4]

Petits arrangements entre gardiens et gardés

Iles du Salut, camp de Royale,

Le 22 novembre 1911.

Monsieur le Gouverneur

S’il est un pénitencier dans la colonie où tout marche de travers, c’est bien celui des Iles du Salut. Les lois, les décrets, les règlements y sont foulés au pied avec une parfaite désinvolture. Les abus y sont tellement enracinés depuis un temps immémorial, qu’ils ont acquis droit de cité. Leurs effets démoralisateurs se sont traduits par des révoltes sanglantes, de nombreuses mutineries, dont la plupart ont été habilement étouffées par l’Administration locale.

De plus, ce regrettable état de choses a provoqué de nombreux découragements individuels ; il a engendré toutes sortes de vexations et de passe-droits.

Je vais essayer, à bâtons rompus, de vous donner une idée de la structure présente des Iles du Salut, par un aperçu général, exempt de tout parti-pris et de toute restriction, dans toute sa réalité odieuse !

Je commence par les administrateurs. De tous les commandants que j’ai vu se succéder, depuis trois ans, aux Iles du Salut, un seul m’a paru vouloir remédier à la situation empirique de ce pénitencier. J’ai nommé le Commandant Barre. Malheureusement, son passage éphémère n’a pu réaliser les espérances que promettait son habile administration .

Pour ne parler que du Commandant actuel, Mr Jarry, son action se perd dans des détails d’ordre tout à fait secondaire. Elle s’absorbe dans des futilités. Non pas que l’intelligent Commandant Supérieur pêche par ignorance. Loin de là, il sait pertinemment les maux dont souffre son pénitencier, il n’en ignore ni la source, ni la caducité.

Il n’en ignore pas les remèdes, mais, en présence de tout ce chaos qui renferme tant d’intérêts divers, et que la routine et l’incurie ont consacré, en considération de la courte durée probable de son commandement, il s’en lave les mains. Comme ses prédécesseurs, il laisse courir, et comme Louis XV, : après moi le déluge ! Voilà, tout est là ; l’impéritie provient de l’écourtement du commandement. Tel un voyageur qui passe une nuit dans une chambre d’hôtel, et qui le matin ne songera pas à la ranger, pour la raison qu’il n’y reviendra pas le soir. C’est malheureux et regrettable à tous égards que les Commandants de pénitenciers ou supérieurs tiennent de pareils raisonnements. Cela ne peut qu’aggraver une situation déjà très tendue. Ainsi, le Commandant actuel, Mr Jarry, ne s’occupe des vivres de la transportation que d’une façon tout à fait superficielle.

Il n’ignore aucun des trafics qui réduisent la population pénale à un régime alimentaire des plus aléatoires, par la vente illicites et les détournements illégaux des vivres, crus ou cuits. Et pourtant, il ne fait rien pour y mettre ordre. Le chef de camp suit sa tactique, les surveillants de même et une coterie de transportés auxiliaires de l’Administration agissent en conséquence. Tout le monde trafique, depuis le vulgaire transporté préposé à la cuisine du camp, jusqu’au Commandant Supérieur.

Tout cela c’est des mots me direz-vous ; je vous répondrai : tout cela c’est des maux ! Des maux qui gangrènent, qui affament, qui révoltent enfin ceux qui en souffrent.

Un transporté veut-il produire une réclamation au sujet de la qualité ou de l’insuffisance de sa ration ? Il a déjà tort avant d’avoir réclamé. Etant aux locaux disciplinaires, j’ai refusé du pain aigre, exécrable. Quelques heures après le Commandant m’a déclaré à la commission : qu’il sentait la noisette. Je refusai du café, de l’eau chaude colorée, pas de sucre, et, a le voir couler à terre le Commandant est convaincu qu’il est excellent !

Ce matin encore, je déclare que mon pain n’a pas le poids, que le lard n’est pas cuit ; on refuse que j’assiste à la pesée du pain, on me dit qu’il a le poids, et je dois le croire sur parole.

Le chef de camp refuse de venir vérifier l’insuffisance de cuisson du lard qui m’est alloué.

Ce n’est pas un mauvais homme, mais il n’aime pas qu’on le dérange. Je comprends bien, mais enfin son devoir et son service l’obligent à examiner avec impartialité les différents qui sont de sa compétence immédiate. Le Commandant Supérieur se dérange bien lorsqu’on le fait appeler.

Il n’est donc pas admissible qu’un chef de camp refuse d’examiner ou de faire suivre une réclamation qui lui est adressée par un homme mûré dans un cachot, par l’intermédiaire du surveillant de service. Le chef de camp de l’Ile Royale a le tempérament apoplectique, il s’emballe facilement ; ce n’est pas en levant la voix qu’il apaisera les protestations.

Depuis quinze jours, il ne voulait plus me donner du papier. A la suite de l’algarade de ce matin, lui en ayant demandé une feuille, il m’en envoie un mètre carré. Je l’en remercie du reste.

A aucun moment le pain n’a été aussi mauvais aux Iles du Salut qu’il n’ait actuellement.

Le Commandant Supérieur, dans une louable intention, a fait confectionner les pains par rations individuelles, au lieu de pains à deux rations, comme il était auparavant. Les boulangers, vexés par un surcroît de travail, font le pain avec une mauvaise volonté évidente. Il est la plupart du temps immangeable.

Si le surveillant de la boulangerie était rendu responsable, il veillerait à la bonne exécution d’un travail consciencieux. Mais non, la barque vogue comme le veut le vent ; les pilotes sont des oiseaux de passage !

Les surveillants des cuisines sont entendus avec le cambusier pour détourner une partie de la ration commune des hommes, les cuisiniers ferment les yeux et a leur tour, prennent leur bonne part du gâteau, les bouchers trafiquent la viande crue en font des saucisses, bref, les hommes ne touchent pas la moitié de la valeur effective de la ration qui leur est dûe, soit comme qualité, soit comme quantité. Ceux qui ont de l’argent, achètent la nourriture de ceux qui n’en ont pas ; ceux-ci crèvent de faim pendant que ceux-là sont malades d’indigestion. Et l’Administration tolère tout celà. Ce qu’il faudrait, c’est un commandant à poigne, un chef de camp énergique et une stricte application des lois, décrets et règlements qui, en principe, régissent la transportation, qui sont violés constamment dans la pratique des agissements illégaux et abusifs de l’Administration pénitentiaire.

En ce qui me concerne personnellement, ‘arbitraire cette marche des choses m’a choqué au plus haut degré, et je sis résolu à employer toute mon énergie pour protester dans les limites de mes moyens d’action contre l’anomalie de l’organisation existante.

J’ai déjà adressé a monsieur le Gouverneur un ensemble de réclamations, qui ont pû le fixer pleinement à ce sujet.

Je le met en garde contre les insinuations tendancielles que la pénurie d’arguments pourrait suggérer a l’Administration locale, pour diminuer la portée de mes justes réclamations. On feint de me prendre pour un déséquilibré, pour un monomane de l’epistolat. N’en croyez rien. J’ai ma pleine raison. J’ai le défaut, auprès de l’Administration, d’être trop clairvoyant et de connaître presque à fond la légalité qui doit me régir, à tous les points de vue.

Il y a tellement parmi la transportation, des hommes illettrés, qui ne peuvent exprimer leur pensée ; il y a tellement d’hommes muselés par un intérêt ambiant ou craignant les représailles administratives, que j’ai pensé, que moi, qui était exempt de toutes ces causes abstentionnelles, je devais faire connaître entièrement et sans relâche la situation précaire de la masse de la transportation et joindre mes efforts à ceux de mes camarades imbus du même idéal de Justice et d’Equité.

Je suis condamné à vingt ans, interné jusqu’à la fin de ma peine sur un rôcher, qu’ai-je à attendre !, qu’ai-je à craindre ! Rien.

Et c’est pourquoi rien ne me rebutera pour faire triompher la légalité contre l’arbitraire ; de mettre en lumière et de dénoncer tous les abus. Rien ne pourra m’en empêcher. Je présume qu’une balle homicide me supprimera peut-être avant peu, comme étant trop gênant ; mais, en fin de compte, la vie dans ces conditions me paraît si peu tenable que je ne crains nullement qu’elle me soit brutalement arrachée.

Voilà où l’on pousse les hommes, à l’écœurement du désespoir.

Comme je vois qu’il me reste pas mal de place pour finir ce papier, qu’une générosité inaccoutumée du chef du camp m’a octroyée, je vais vous entretenir de la violation générale des décret et circulaire en date de 1909, relatifs à la main d’œuvre pénale au service des agents de l’Administration et à sa réglementation. Les surveillants militaire ont droit au service d’un « garçon de famille » pendant un nombre d’heures déterminées, à raison d’un garçon par deux ménages, s’ils n’ont pas plus de deux enfants. Les hommes employés chez eux doivent s’occuper du charroi de l’eau et des vivres et balayer aux alentours de l’habitation. Ces hommes doivent un travail administratif.

Or, voici ce qu’il en est aux Iles du Salut. Chaque ménage a un garçon de famille ; celui-ci y travaille de cinq heures du matin à six heures du soir, même la sieste. Il lave, cire, charrie, fait la cuisine, vide les pots de chambre, moyennant cinq francs par mois et la « débrouille ». Ils ne fournissent aucun travail administratif. Ils servent d’intermédiaires pour ravitailler leurs patrons en fournitures de toutes sortes et de toutes provenances : pain et riz, pour les volatiles nombreux dont les surveillants militaires sont possesseurs, chemises, souliers, couvertures provenant de l’habillement ou des transportés que le manque de tabac leur a fait vendre à vil prix, le savon, les colis reçus par les transportés, etc. etc. !

De plus ces garçons de famille, véritables larbins attitrés, sont une cause de préjudice pour la masse de l’élément pénal. Il y a, à l’Ile Royale, quatre-vingt détachés dans lesquels les garçons de famille entrent dans la proportion de 50 pour 100. Ils vont chercher individuellement leurs vivres à la cuisine et sont ainsi en rapport direct avec les cuisiniers, soit pour l’amélioration de leur ration, soit pour l’achat de vivres pour leurs patrons ; pour l’usage de ceux-ci ou de leur basse-cour.

Il y a là un abus flagrant et qui demande un terme.

De plus, les administrateurs ayant rang d’officiers, doivent avoir, chez eux à leur service, des engagés ou des assignés. Comment se fait-il qu’ils emploient des hommes de troisième classe ?

En ce qui concerne les porte-clefs, je constate que le décret du chef de la Colonie du 6 août 1904, y ayant trait, est également violé en tout point.

Les porte-clefs sont en nombre exagéré, font la police, commandent des hommes hors de la présence des surveillants.

Ils sont possesseurs, le jour d’un long couteau, et la nuit, en plus, d’une matraque armée dans le bout d’un fer aiguisé (je les ai vus à l’Ile Saint-Joseph) Les nommés Hespelle et Gardel, tous deux 3e classe, ont été nommés porte-clefs en leur qualité de mouchards.

Le premier est sorti récemment de la réclusion cellulaire (ou du moins à l’asile d’aliénés en qualité d’auxiliaire alors qu’il était censé subir une peine de réclusion)

En terminant, je demanderais l’envoi d’un délégué aux Iles du Salut pour enquêter sur les abus qui y pullulent, et qui, s’ils persistent, entraîneront à bref délai une révolte générale.

Le Transporté Roussenq

Mle 34664[5]

Une encre particulière

Iles du Salut, ce 10 août 1912

A Royale – quartier cellulaire

Monsieur le Ministre

Après les atroces applications de la camisole de force, la série des mises aux fers arbitraires se continue à mon égard.

Le décret du 4 septembre 1891 est formel à cet égard :

« La mise aux fers de jour et de nuit, ne pourra être effectuée, dans les quartiers disciplinaires, qu’en cas de révolte ou violences, et pour une durée maxima de trois jours. »

Or, le 20 juillet dernier j’ai été mis aux fers, jusqu’au 23, pour : « avoir écrit sur les murs de ma cellule avec mes excréments. » ; c’est tout, pas autre chose.

Y a-t’il là un acte de révolte ou de violence ?

Si j’ai écrit sur les murs de ma cellule, c’est qu’on m’avait refusé du papier ; si pour cela je me suis servi de matières excrémentielles diluées, c’est que je n’avais ni encre ni crayon.

Cette mise aux fers arbitraire, opérée par interprétation abusive du décret plus haut cité, a été ordonnée par le surveillant chef Martelli, et pratiquée par le surveillant Guyomar qui en a signé le procès-verbal en date du 20 juillet 1912.

Ce procès-verbal a été porté à ma connaissance à la réunion de la dernière commission disciplinaire, laquelle m’a infligé une punition de quinze jours de cachot pour le motif qui l’avait indûment provoqué.

J’espère en la haute impartialité du Département pour qu’il soit mis un terme à de pareils abus.

Le transporté,

Paul Roussenq,

Mle 37664[6]

Le scorbut, le médecin et la mort

A St Joseph, le 6 janvier 1913

Monsieur le Gouverneur

Le médecin-major Bougrand ne laisse pas que de continuer la série de ses errements empiriques, à coups sûrs, cyniques peut-être !

Vers le 20 décembre dernier, convaincu, du moins en apparence qu’un transporté arabe réclusionnaire, simulait la maladie, il le mit au pain et à l’eau : (salle 5 de l’hôpital ou salle des consignés).

Le lendemain au matin, le malheureux expirait dans son lit de souffrances.

En cette circonstance, la responsabilité du médecin Bougrand est pleinement engagée ; ayant laissé traîné cet homme à la réclusion, il l’a hospitalisé à contre-cœur et, non seulement il ne lui a donné aucun soin, mais encore, en le mettant au pain et à l’eau, il a précipité son décès.

Tous les malades présents à la salle des consignés vers le 20 décembre, peuvent affirmer le fait, dans toute sa brutalité.

On a fait disparaitre les feuilles de clinique qui mentionnaient le barbare régime et on les a remplacées par d’autres.

A la visite du 10 décembre dernier, le médecin Bougrand refusa de reconnaitre malade le transporté Arquier (Emprist) sous prétexte que l’affection scorbutique dont il se disait atteint n’était pas caractérisée.

La commission disciplinaire, à la date du 13 décembre, lui infligea huit jours de cachot pour ne pas avoir été reconnu malade.

A la visite – hebdomadaire – du 18 décembre, le transporté Arquier se représenta ; il avait les gencives et la mâchoire en plein état de décomposition ; ses jambes étaient couverts de boutons purulents scorbutiques. Le cachot ne l’avait pas guéri. Le médecin Bougrand e vit alors dans l’obligation de l’envoyer à l’hôpital. Huit jours auparavant, il l’avait déclaré non-malade, or : le scorbut ne sort pas du jour au lendemain.

Par suite du manque de soins au début, l’état du condamné Arquier est des plus graves ; d’après les renseignements que j’ai pu recueillir, le scorbut lui a gagné les parties vitales (abdomen)

Les deux exemples de l’impéritie et de l’empirisme du médecin Bougrand que je viens de relater sont caractéristiques ; je les ai choisis entre beaucoup d’autres.

Je ne suis pas un détracteur ; ce que j’avance est le miroir fidèle des faits.

Je me suis toujours inspiré de ce principe, dans mes réclamations

Si, quelque fois, j’ai employé des phrases violentes et des mots d’énergique qualification, c’est le résultat de l’indignation et des passe-droits.

C’est probablement pour cette raison que le Gouvernement général, en particulier, ne les a pas relevés en vue de donner matière à coërcition.

Cette diversion faite, je continue par l’exposé de récents griefs personnels, à l’encontre du médecin-major Bougrand.

Etant atteint du terrible scorbut, depuis huit jours, je me suis présenté à la visite médicale de ce jour, 6 janvier, ainsi que mon co-détenu Garcin, (emprist) atteint de la même maladie.

J’ai passé le premier ; le médecin s’est parfaitement rendu compte de mon état ; il a constaté les effets symptomatiques du scorbut, qui sont : décomposition des gencives avec bourrelets à l’intérieur ; teinte violacée de la machoire, branlement des dents et taches scorbutiques nombreuses aux jambes.

Le médecin Bougrand a inscrit sur le cahier de visite : commencement de scorbut. Pour tout régime, il m’a prescrit, 1° toucher à la teinture d’iode, que je n’ai jamais vu employé comme anti-scorbutique ;

2° des légumes verts ( ?) qui consistent en du pourpier sauvage et coriace, que ma dentition ébranlée par la maladie ne me permet pas de mâcher.

3°, du jus de citron.

Pas de cocklaria, puissant anti-scorbutique, pas de lait ; pas même un coco. Et je ne puis manger ; au cachot depuis quatorze mois, j’en suis encore le régime. Le médecin, ne me donnant aucune alimentation, et se contentant de me donner une cuillerée de jus de citron, par jour, attend probablement que le scorbut, alimenté par la situation où je me trouve (au cachot), et le manque de soin, me gagne le ventre. Pour m’envoyer à l’amphithéatre.

Quant à mon co-détenu Garcin, quoique le scorbut, n’ayant pas atteint les jambes, se soit concentré dans la bouche, il a été hospitalisé en se faisant examiner après moi.

Très bien. Mais pourquoi cette partialité, ce caprice. Pourquoi cette animosité et ce mauvais vouloir contre moi ? Parce que je l’ai censuré. Est-ce juste ; est ce noble ?

Le condamné P H Roussenq[7]

Écrire et réclamer

A Royale, le 1er mars 1917

Monsieur le Gouverneur

Le chef de l’Etablissement m’ayant fait appeler, il y a quelques jours, devant la Con Dre, cela à titre de communication, m’a déclaré que dans une lettre que je vous ai adressée le 3 février dernier, je l’avais mis en cause en vous disant qu’il ne permettait plus que les transportés lui écrivent.

J’ai répondu à mon Commandant que je n’avais pas écrit chose pareille et qu’au contraire je vous avais fait part « que l’on ne me permettait plus d’écrire au Chef de l’Etablissement », ce qui diffère sensiblement.

Le chef du pénitencier, trompé par sa mémoire, a persisté dans ses déclarations, et moi dans les miennes, dans la mesure du respect que je lui dois.

Cette lettre est revenue ces jours derniers. Le Chef de l’Etablissement aura pu se rendre compte que je ne l’avais pas mis en cause. Je suis un réclamateur aussi invétéré que les abus que je dénonce, mais je ne forge ni n’invente rien ; il y a assez de motifs de réclamer à bon escient malheureusement.

Voici au juste ce qu’il en est : à la fin de décembre, le Chef de l’Etablissement rédigea une circulaire où il était dit qu’en présence de la crise du papier il invitait les transportés à ne pas lui écrire pour des motifs tels que : changer de camp, demande d’effets, etc, et de lui en faire connaitre en réclamation devant la Con Dre.

Pour les mêmes raisons, il les invitait à ne plus écrire aux autorités supérieures pour des questions qu’il pourrait traiter lui-même sur place, ajoutant que néanmoins il n’entendait pas restreindre leur droit de recours aux dites autorités. »

On m’a donné lecture de cette circulaire une seule fois : je l’ai pourtant bien comprise.

Mais quant aux subordonnés, de Monsieur le Commandant Supérieur de l’Etablissement, ils en ont fait à leur tête : soit au poste, soit aux locaux disciplinaires, ils en ont prétexté pour refuser tout papier à l’adresse du Commandant. Est-ce à dire qu’ils ont mal interprété la circulaire de leur chef ? Elle n’était pourtant pas obscure ! S’il en est ainsi, cela ne faire guère honneur à leur intelligence.

De deux choses, lune…………

Le résultat a été que nombre de lettres aux autorités supérieures sont parties, qui n’auraient pas été écrites si leurs auteurs avaient pu s’adresser au Chef de l’Etablissement, qui était dans l’ignorance la plus absolûe à cet égard. J’ai des raisons de croire que le Chef de camp doit également être mis hors de cause.

Ainsi, le Chef du pénitencier n’a donc pu défendre que les transportés lui écrivent ; ce sont ses subordonnés ainsi que je l’ai voûlu dire dans ma lettre du 3 février, sans confusion possible.

Il le pourrait d’autant moins qu’il ne peut oublier qu’il est compris parmi « les autorités administratives de la colonie » auxquelles les transportés « ont toujours le droit d’écrire ». Il s’agit du décret du 31 juillet 1903.

Dans cette même lettre j’ai déclaré avec raison que le Chef de Camp ne venait jamais auprès d’un homme puni qui le faisait demander. J’ai vu les effets sans remonter aux causes dont je n’avais, d’ailleurs, que l’intuition, ainsi que je l’ai fait consigner dans un procès-verbal, cela provenait de l’incurie des surveillants que ne l’en informaient pas.

Depuis cette époque, il me plait de reconnaître que le Chef de camp s’est toujours rendu auprès des hommes qui le faisaient demander ; il est vrai que le surveillant lui faisait part de leurs désirs, ce qui n’avait pas lieu auparavant, vraisemblablement.

Recevez Monsieur le Gouverneur l’expression de mon respect.

Le transporté, 37664, Roussenq[8]

une cacophonie douce dans l’harmonie d’un duo sanguinaire

A Saint-Laurent 6 mai 1917

Monsieur le Gouverneur,

Vous avez réduit le tribunal maritime spécial (ô, très spécial !) à trois membres, au lieu de cinq. Vous avez supprimé deux membres militaires, parce que vous avez pensé, sans doute, qu’ils suivraient leur capitaine dans une voie trop humaine, à votre gré.

Vous avez nommé comme assesseurs un procureur de la République, (avec un grand R) et un suppôt de l’Administration, sous-chef de bureau.

Le premier, cela va sans dire, est porté, de par ses fonctions, à voir un coupable dans tout accusé ! Cela est tellement vrai, que lorsque j’ai comparû, le 2 courant, le président ayant donné la parole au ministère public, par une vieille habitude, il s’est levé à-demi de son siège pour requérir, puis s’est rassis quand le commissaire rapporteur a répondu à l’invitation présidentielle.

Quand au second, c’est son rôle de sabrer, surtout ceux des accusés que l’Administration n’a pas en odeur de sainteté ; pour ce qui est de l’homme, il n’a aucune valeur morale, ses antécédents le prouvent.

L’un disant : tue ! l’autre criant : assomme ! le président frappe ; il ne peut faire autrement.

Son autorité (je parle du président) est nulle, le poids de sa voix équivaut à zéro. Il remplit seulement, et pour la forme, des fonctions automatiques. Dans le concert des délibérations il fait entendre (par exemple pour moi) un son discordant qui est une cacophonie douce dans l’harmonie d’un duo sanguinaire mais cela n’empêche pas les dilettante de la répression à outrance de goûter cette musique de cannibales où le chef d’orchestre est mis au rencart.

Loin de moi la pensée de vouloir incriminer le « bon président » car il est digne du respect de tous les opprimés, mais parodiant un vers de Corneille on pourrait dire :

« Que vouliez-vous qu’il fit contre deux ?

Qu’il s’abstins »

Ce qu’il fait à bon escient, mais ce qui n’empêche pas le coup de masse de tomber la même chose. Aussi vous ferez bien (façon de parler) de le remplacer par un graphofone aux prochaines sessions.

J’espère que la Cour de Cassation, quant à la composition hétéroclite du tribunal, ne trouvera pas vos procédés de son goût.

PR

Signé le transporté Roussenq condamné par deux voix contre une à cinq ans de réclusion cellulaire pour un jet de salive.

PS Si vous l’ignorez, je vous ferai savoir que la Commission disciplinaire c’est e dernier de mes soucis ; vous pouvez aussi me prendre en note pour la conditionnelle ; je ne suis pas une tête à l’envisager donc je vous emmerde

R.[9]

Aimer sa souffrance

Réclusion, le 24 juin 1920

Mon Commandant

Vos bonnes paroles d’hier au soir m’ont touché profondément, et je ne les oublierai jamais. L’intention vaut le fait. J’ai espéré que mon serment n’aurait plus sa raison d’être, mais j’ai été vite détrompé. Je ne puis établir des détails d’ordre intime, qui ne m’appartiennent qu’à moitié. Je suis dans un engrenage, et nulle puissance humaine ne peut m’en tirer. Dès que j’ai vu que les choses demeuraient en l’état, malgré tout, et la mort dans l’âme, j’ai compris que je devais me soustraire aux bienfaits de votre humaine intervention. Alors j’ai lacéré mon bourgeron et ma couverture, j’ai insulté grossièrement un surveillant, qui, à huit heures du soir est venu me dire à mon guichet que j’irai à la Commission pour bavardage. Je ne le connais même pas, mais il ne pouvait mieux tomber, c’est le ciel qui me l’a envoyé.

Ma couverture était vieille et très usagée, mon bourgeron neuf. Maintenant vous aurez la main forcée : j’ai deux rapports très graves qui ne peuvent se solder à moins de 60 jours chacun ; ce sera ma première mise de fonds. Elle me permettra de futures « rallonges », issues de lettres au Gouverneur, au Procureur et au Directeur. Il serait bien inutile que vous informiez ces autorités des motifs qui me poussent car si elles s’abstenaient de toute réquisition répressive, je serais obligé d’avoir recours à des infractions quelconques, mais sans portée, et cela lorsque je verrai qu’il me reste guère plus d’un mois à faire. Je vous supplie de ne pas mettre obstacle à l’accomplissement de mon serment, ce serait inutile.

Je m’engage formellement – et n’y manquerai pas – tant que vous aurez le commandement du pénitencier 1° de ne plus lacérer mes effets et mes fournitures, sous la seule réserve, que l’on me donnera une couverture neuve, car je ne tiens pas à attraper quelques maladies avec une couverture usagée et crasseuse ; 2° de ne plus insulter, par paroles ou par écrit aucun agent ou fonctionnaire de l’Administration pénitre, à l’exception du Directeur, que je malmènerai ; 3° de m’abstenir de toute réclamation de nature à mettre en cause les autorités du pénitencier.

Je dois subir mon destin, vous pourrez l’adoucir en m’autorisant d’écrire à ma pauvre vieille mère qui souffrais tant de ne pas avoir de mes nouvelles : vous le pouvez, à l’exemple de vos devanciers. D’autre part, tous les trimestres ou semestres, le médecin voudra peut-être m’accorder quelques jours d’hôpital. Mais cela est accessoire, et quoi qu’il en soit je subirai mon sort sans faiblir. Je me mords les doigts d’avoir été si peu réflêchi, mais je ne peux, ni ne veux me soustraire aux conséquences de mon serment.

Je suis un idéaliste, je trouve que s’il n’y a pas de sentiment dans la vie, elle ne vaut pas la peine d’être vécue. Parmi la corruption du Bagne j’ai conservé ma pudeur morale. C’est pour ne pas la sacrifier que j’ai du fuir le Bagne militaire. Je ne suis pas ce que mon dossier pourrait donner à croire. Je vous dis cela pour que vous ayez la certitude que je n’étais pas indignes de vos bontés. Malheureusement elles ne peuvent s’exercer en présence de l’inéluctable. Vous êtes un homme de cœur, un probe soldat, un de ces hommes, enfin, qui font honneur à l’humanité.

Et maintenant vous n’avez plus qu’à exercer mes vœux : sévir. Dans la solitude du cachot, je sais trouver des compensations, si bizarre que cela paraisse ; on finit par aimer sa souffrance, que je sois là, dans ma cellule ou sur le camp, je suis toujours au Bagne (suivi de son triste cortège). Avec de la patience, du courage et de la résignation, j’arriverai au terme de ma peine.

Veuillez agréer, mon Commandant, l’expression ineffaçable de mon respect le plus senti.

Le reclre Roussenq[10]

Agression assermentée

A Réclusion le 17 juillet 1921

Monsieur le Gouverneur

Le chargé de Réclusion, M. Favier a dû se résigner à me donner du papier, sur l’ordre de M. le Chef de Camp Texier, qui vient de m’interroger.

Contrairement aux dispositions du décret du 31 juillet 1903, le survt mre Favier prétend ne pas délivrer de papier les dimanches et jours fériés.

J’vais à compléter ma lettre à vous adressée le 15 juillet.

Le 11, j’avais écrit à M. le Directeur, pénêtré de gratitude pour l’humanité dont il a fait preuve à mon égard, pour la lui exprimer. Le 13, j’ai demandé mon exeat à M. le Docteur Rousseau, Médecin Major de 1ère cl., alors que j’étais à la diète et que je venais de prendre un ipéca et malgré les objections du Médecin. Je voulais me libérer de toute punition malgré mon état de santé précaire. Cela est une preuve de mon bon vouloir. Mais arrivé à la Réclusion, je me suis heurté à un parti pris évident d’hostilité de la part du surveillant Favier. C’est lui qui m’a fait punir de 300 jours de cachot d’un seul coup, il a été outré que la clémence directoriale se soit exercée : il s’est vengé.

Après m’avoir provoqué, il m’a lâchement agressé, et, certes ça m’étonnerait fort qu’il ait le courage de revendiquer la responsabilité de son acte. S’il avait tiré son coup de feu, comme tant d’autres il aurait invoqué une voie de fait imaginaire de ma part, et j’aurais une balle plus 5 ans de réclusion si j’avais échappé à la mort. Il aurait été cru, étant assermenté !

Il est profondément triste que de telles choses puissent se produire dans un siècle de progrès et de civilisation avancé !

Malgré tout, ce qui me chagrine le plus c’est que M. le Directeur, trompé par les apparences et de faux rapports, puisse regretter son geste clément. Je prends Dieu à témoin, s’il y en a un, que je ne suis qu’une malheureuse victime du survt Favier, qui a déjà tenté de me revolvériser en 1915, et qui a la rancune tenace.

J’adjure Monsieur le Gouverneur de me faire rendre justice, et d’écouter ma bien faible voix, qui a la force de la vérité.

Avec respect,

le réclusionnaire, 37664, Roussenq[11]

Commandant de mes couilles

A St Joseph le 6 mars 1923

Commandant,

Malgré que vous sachiez fort bien l’illégalité de la mise au pain sec des hommes qui ont le tort d’être malade, vous persistez dans votre entêtement.

Comme mon ami Roussenq, je suis à bout, et puisque les voies légales ne suffisent pas, je vais vous dire toute ma façon de penser.

Vous vous rappelez que vous m’avez refusé ma mise à l’isolement une première fois, et qu’ensuite vous vous y êtes encore opposé récemment alors que je la demandai au Directeur. Vous vous êtes permis en cette occasion d’annoter ma lettre en disant que j’étais un fainéant, un sournois, etc. Je vais vous prouver le contraire. Lequel est le plus fainéant de nous deux, dites, descendant d’esclaves, bureaucrate véreux ? Et sournois, donc, lequel de nous deux l’est le plus, de moi qui vous méprise et vous le dis, ou de vous qui ne manœuvrais que dans l’occulte et qui êtes un marchand de pommades avariées ? J’en ai soupé de votre fiole, sale sac à charbon, représentant d’une race déchue et subjuguée, fonctionnaire véreux, voleur et cameloteur !

Tout le monde sait vos fricottages, vos petitesses, votre hypocrisie.

Moi je n’ai rien à craindre de vous, de votre sale Adon pourrie et corrompue, je vous emmerde tous tant que vous êtes, Directeur, Procureur, Gouverneur et toute la séquelle de sangsues et de ratés.

Ah, vous me mettez au pain sec, parce que malade, ah, vous trouvez que le médecin, consciencieux, reconnait les hommes qui lui sont soumis ! Et pour cela vous vous lancez dans l’arbitraire et l’injustice, d’accord avec votre séïde, votre pourvoyeur le Chef de Camp Favrot ! Vous vous entendez bien tous les deux, vous faites une belle paire de vaches ! Charognards, tas d’ordures ! Vous êtes des êtres infects, vomis par la nature dans un moment de dégoût !

Je préfère ma place à la votre.

Le transporté Dain qui t’encule et qui te pisse au cul

G Dain

Lettre faite par le transporté Roussenq, pour le condamné Dain qui l’en a chargé, sous leur commune responsabilité.

Voilà pour toi, Commandant de mes couilles

Roussenq[12]

J’ai dicté la lettre de Dain

A Royale le 18 mai 1923

Monsieur le Procureur Général,

A la date du 8 mars dernier, le transporté Dain vous a écrit une lettre pour laquelle il est l’objet de poursuites devant le 2e tribunal maritime spécial.

Voici dans quelles conditions cette lettre a été écrite :

M’étant présenté à la visite médicale et le médecin m’ayant mis quatre jours à la diète hydrique, je l’insultai.

On me mit aux fers puis, comme l’on refusait de me donner du papier, je chargeai Dain de vous écrire une lettre que je lui dictai mot à mot, et à laquelle je lui dit d’apposer de la matière fécale.

Le transporté Foy a pu entendre notre dialogue.

Comme Dain, ainsi que mi, était déjà l’objet d’une instance pour écrits délictueux, je ne pensai pas aggraver son cas, suffisamment clair.

Il est survenu ceci que l’on m’a fait comparaitre simplement devant la commission disciplinaire pour mes écrits, et que Dain, jeune transporté depuis un an à la Colonie, que j’ai entrainé, demeure seul en prévention.

Je demande que vous transfériez la présente à M. le Chef du Parquet Maritime, afin qu’il soit mis au courant des circonstances que je viens de vous exposer.

Respectueusement

le transporté, 37664,

Roussenq[13]

Surveillant alcoolique

A Royale le 8 mai 1926

Monsieur le Directeur,

Aux termes des circulaires traitant des prescriptions d’hygiène, tout condamné doit prendre trois douches par semaines.

En réalité, le service de surveillance des îles n’en tient aucun compte, même ces derniers temps, très pluvieux.

A peine si nous autres, Incorrigibles, pouvons laver notre linge une fois par semaine, le samedi.

Mais aujourd’hui, jour fixé, sous prétexte qu’un bateau fantôme devait arriver, le surveillant Thyrien s’est formellement opposé que j’aille à la baignade laver mon linge et prendre ma douche, de même que mes compagnons me traitant ainsi autrement que les autres. (Il était quatorze heures) Le surveillant Oaddee (Chef du service journalier) s’est laissé influencé par lui, et m’a même menacé de me mettre en cellule (ce dont je me fous) malgré que je sois dans une période d’interruption obligatoire.

Le surveillant Thyrien, chargé de la corvée des Incorrigibles, n’est pas qualifié pour ce poste, en raison de son intempérance alcoolique qui lui fait commettre des intempérances de langage :

« Bande de cons, vous allez [courir] sur quatre ! »

« Vous m’entendez, espèce d’abruti ! » et autres aménités du même genre.

Comment voulez-vous que les hommes ne soient pas outrés de ces invectives, doublement lâches.

Quant à moi, si dans trois jours on ne me donne pas la possibilité de laver mon linge et prendre ma douche, j’en réfèrerai au Ministre.

Avec respect

Le transporté, 37664,

Roussenq

Ps : quelle anarchie sur ces îles ![14]

Comité de soutien

Iles du Salut, 19 août 1928

Chère mère,

J’ai reçu ta lettre du 26 juin, qui m’a appris ton bon état de santé.

La mienne est bonne aussi. J’espère qu’à ce courrier je vais recevoir de bonnes nouvelles : ce serait temps.

Je ne saurais trop remercier mon ami Johanin Malbos de son dévoûment indéfectible à notre cause.

Par la plume et par la parole il a travaillé les pouvoirs publics et l’opinion, et s’il n’en résulte rien c’est qu’alors nous nous trouverons en présence d’un véritable parti-pris.

Quoi qu’il en soit je n’en resterai pas moins reconnaissant à mes amis de leurs louables efforts qui ont été jusqu’à la dernière limite des possibilités.

Quant à moi, ces longs délais ne me disent rien qui vaille.

Si j’avais fait partie de la bande à Bonnot, ou bien si j’avais été l’auteur bien connu de cambriolages retentissants, on ne m’aurait pas fait tant de difficultés.

Seulement je n’ai eu à mon actif qu’une petite flambée de hardes militaires, et alors ce n’est pas intéressant.

Enfin, on verra bien.

Bien le bonjour à tous et bon courage quand-même.

Reçois, chère mère, les meilleurs baisers de ton fils qui t’aime.

Paul Roussenq

Je joins une liste d’une centaine de noms de familles St Gilloises que j’ai pu me rappeler par ordre alphabétique. Mes remerciements à Mme Chaumette pour ces quelques lignes de réconforts[15]

[1] ANOM H1523.

[2] ANOM H5259.

[3] ANOM H5259.

[4] ANOM H5259.

[5] ANOM H5259.

[6] ANOM H1523.

[7] ANOM H5259.

[8] ANOM H5259.

[9] AT Guyane, fonds Lohier IX.

[10] ANOM H5259.

[11] ANOM H5259.

[12] ANOM H4307.

[13] ANOM H5259.

[14] ANOM H5259.

[15] AD Seine-Saint-Denis 309J1.

Tags: commandant, Dain, directeur, gouverneur, île Royale, île Saint Joseph, Jeanne Roussenq, Madeleine Roussenq, ministre de la Justice, ministre des Colonies, réclusion, Roussenq

Imprimer cet article

Imprimer cet article

Envoyer par mail

Envoyer par mail