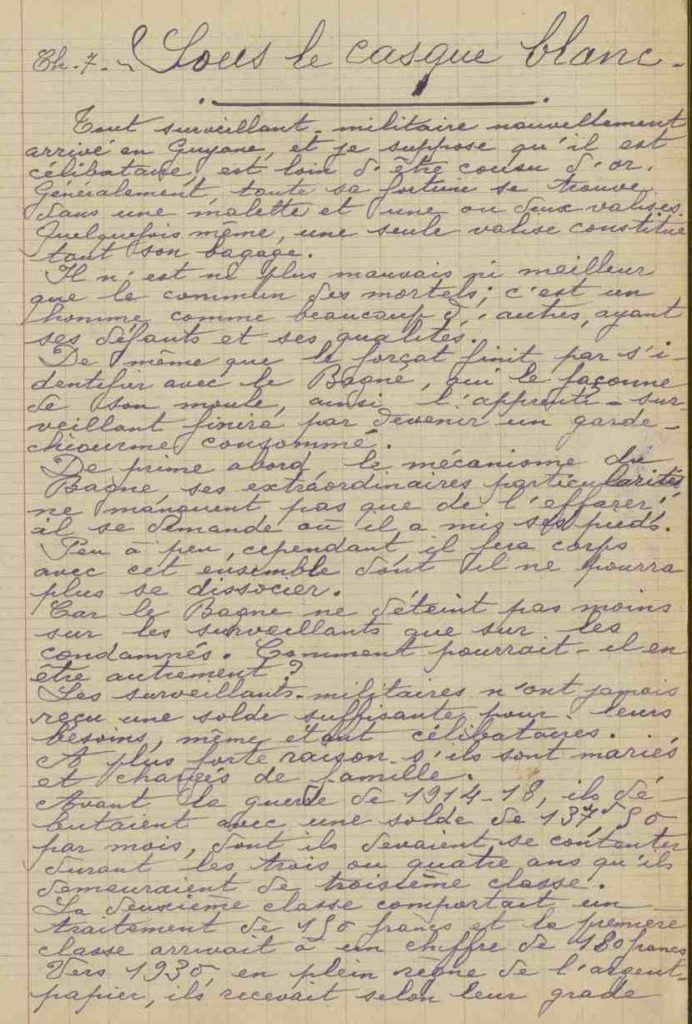

Le Visage du Bagne : chapitre 7 Sous le casque blanc

Tout surveillant-militaire nouvellement arrivé en Guyane, et je suppose qu’il est célibataire, est loin d’être cousu d’or. Généralement, toute sa fortune se trouve dans une mallette et une ou deux valises. Quelquefois même, une seule valise constitue tout son bagage.

Il n’est ni plus mauvais ni meilleur que le commun des mortels ; c’est un homme comme beaucoup d’autres, ayant ses défauts et ses qualités.

De même que le forçat finit par s’identifier avec le Bagne, qui le façonne de son moule, ainsi l’apprenti-surveillant finira par devenir un garde-chiourme consommé.

De prime abord, le mécanisme du Bagne, ses extraordinaires particularités, ne manquent pas que de l’effarer ; il se demande où il a mis ses pieds. Peu à peu, cependant, il fera corps avec cet ensemble dont il ne pourra plus se dissocier.

Car le Bagne ne déteint pas moins sur les surveillants que sur les condamnés. Comment pourrait-il en être autrement ?

Les surveillants-militaires n’ont jamais reçu une solde suffisante pour leurs besoins, même étant célibataires. À plus forte raison s’ils sont mariés et chargées de famille.

Avant la guerre de 1914-18, ils débutaient avec une solde de 137F,50 par mois, dont ils devaient se contenter durant les trois ou quatre ans qu’ils demeuraient de troisième classe.

La deuxième classe comportait un traitement de 150 francs et la première classe arrivait à un chiffre de 180 francs. Vers 1930, en plein règne de l’argent-papier, ils recevaient selon leur grade une solde qui atteignait respectivement 1500 francs, 1800 francs et 2400 francs. Il faut savoir le coût de la vie en Guyane, pour apprécier l’insuffisance de ces traitements[1].

Certes, les produits de la Colonie sont à la portée de toutes les bourses ; encore en 1930, une douzaine de belles bananes se payait de 1F,25 à 1F,50 ; le gros gibier valait huit à dix francs le kilo et le poisson encore moins.

Mais par contre, tout ce qui venait de France atteignait des prix fantastiques. Lorsqu’en France un kilo de pommes de terre se payait 0F,75, il valait de 3 à 4F à la Guyane ; les oignons passaient de 1F,50 à cinq ou six francs, l’ail suivait la même proportion – ainsi que toutes les denrées périssables.

Il en était de même pour les conserves, pour les vêtements et pour les chaussures. Le vin voyait son prix initial se quadrupler, etc, etc. Il y avait la douane, les pertes. D’autre part, les surveillants n’avaient aucune distraction – dans un tel pays et dans un tel milieu.

Ils buvaient à s’enivrer, aussi bien avec le tafia local qu’avec le vin et les alcools de France, y compris l’absinthe.

C’était leur seul dérivatif – avec les cartes. Triste dérivatif, qui les poussait à faire usage de leurs armes à l’égard de malheureux sans défense.

Albert Londres, Louis Roubaud, Georges Le Fèvre, Marius Larique – et d’autres encore[2] ont été unanimes à flétrir ces actes révoltants sur lesquels je n’insisterai pas, mais que je dois noter en passant pour ne rien laisser dans l’ombre.

Au reste, je dois dire une fois pour toutes que lorsque je parle soit des condamnés, soit des surveillants, je m’en tiens à la généralité, car il y a des exceptions qui ne sauraient en souffrir.

Il ne manquait pas de surveillants qui pour rien au monde n’auraient attenté à la vie humaine, sauf dans un cas patent de légitime défense. Et même, nombre d’entre eux s’opposèrent mainte et maintes fois à des gestes homicides de la part de leurs collègues.

Il y a une mentalité ambiante, qui règne parmi les surveillants aussi bien que chez les condamnés ; ils sont divisés en deux clans : celui des continentaux et celui des corses – de beaucoup le plus nombreux. Parmi eux, également, se déroule une sourde lutte pour la possession des places et des emplois de faveurs.

Ces places et ces emplois, offrent en effet beaucoup d’avantages, notamment au sujet des gains illicites, de la santé et de la tranquillité.

Ce n’est pas la même chose, pour un surveillant, d’être envoyé en pleine brousse, dans un chantier malsain au lieu d’être affecté aux hôpitaux ou dans les cuisines.

Il s’ensuit qu’entre eux se développent les ferments de la jalousie, de la médisance et de la haine. Indépendamment des cuisines et des hôpitaux, il y a les cambuses, les boulangeries, les cultures maraîchères, qui sont des postes lucratifs.

Sont recherchés également les emplois de bureau, les affectations à la Réclusion cellulaire, à l’asile d’aliénés, aux sémaphores, etc. Tous ceux qui détiennent ces places, ne manquent pas de les exploiter au maximum à leur profit.

Et par ricochet, ils sont à même d’en « croquer » à la ronde.

Par exemple, le préposé à la boulangerie fera bénéficier de pains supplémentaires et de farine – sans bourse délier – le chargé des cultures, celui de la cambuse et de l’hôpital, desquels il recevra à son tour des légumes, des fruits, de la graisse, de la viande, des boîtes de lait condensé… Et ainsi de suite, pour tous et chacun : passe-moi la rhubarbe, et je te passerai le séné[3] !

Il faut bien vivre !

Mais ces braves surveillants ont d’autres cordes à leur arc. Ils achètent et revendent les « articles du Bagne » fabriqués par les condamnés ; ils leur achètent également du savon, des chaussures, des chemises, etc., toutes choses fournies par l’état aux transportés. Et s’ils ne l’achètent pas eux-mêmes, ils le font par l’intermédiaire de leurs « garçons de famille » – quand on ne leur apporte pas tout cela à domicile. Tout le monde y trouve son compte.

Aux Iles du Salut, notamment – qui sont exclusivement pénitentiaires – beaucoup de surveillants se font les intermédiaires des condamnés et des familles, en vue des envois d’argent – lesquels sont réglementairement prohibés. L’intéressé écrit une lettre, dans laquelle il demande à sa famille de placer une telle somme en billets de banque, dans une lettre cachetée – mais sans valeur déclarée – adressée à un surveillant dénommé. Il remet cette lettre entre les mains de ce surveillant – lequel la met lui-même dans la boîte du courrier, à son passage mensuel.

En même temps, le condamné a soin d’indiquer à sa famille qu’elle ait à placer un signe convenu dans la lettre à lui adressée par voie administrative – pour bien marquer que l’argent a été envoyé.

Lorsque la lettre chargée arrive, le surveillant fait appeler l’intéressé pour lui remettre la moitié ou les trois cinquièmes de la somme, selon le pourcentage convenu d’avance. Le reste servira à bonifier sa solde.

Des surveillants fournissent du vin et de l’eau de vie aux condamné – au prix fort. Ils leurs fournissent aussi toutes sortes de marchandises, qu’ils font venir – à des taux rémunérateurs.

Ils ne dédaignent pas, non plus, de leur procurer des places et des emplois de faveur, en usant de leur influence : il s’agit d’y mettre le prix.

Je pourrai allonger la liste de toutes ces sources de revenus – je pense qu’elle est suffisamment édifiante. Les Iles du Salut sont un pénitencier de faveur pour les surveillants ; aussi, font-ils des pieds et des mains pour y être versés.

Ils y ont non seulement la possibilité d’arrondir leur solde mieux que partout ailleurs, mais encore ils y sont à l’abri de toutes les maladies qui pullulent à la « grande terre » – ainsi que l’on désigne la Guyane continentale.

Les surveillants célibataires, ou bien ceux qui sont mariés mais qui ont laissé leur famille en France, sont certainement les plus mal lotis. C’est parmi eux que l’on recrute le personnel affecté aux chantiers forestiers, ou bien on les place dans des postes ingrats où il n’y a rien à « gratter », relativement parlant.

Car tous ces surveillants que l’on a vu arriver débutants, avec une valise à la main et la bourse plate s’en retournent à leur premier congé avec un chargement de bagages, colis, paniers et ballots, invraisemblable. Ils ont le portefeuille bien garni et un compte en banque.

Ils ont gagné, à la loterie du destin – alors que bien de leurs collègues ont laissé leurs os dans les cimetières de la Guyane.

Tout pénitencier prend la teinte de celui qui le dirige – à moins que ce dernier ne soit doué d’aucune personnalité ni d’aucun ressort. Selon que le Commandant possède une main ferme ou qu’il est coulant, les condamnés sont « bridés » ou bien ils bénéficient d’un certain laisser-aller. Les surveillants, en général, se conforment aux directives et à l’exemple du commandement.

Les chefs de pénitencier intelligents, préfèrent employer la tolérance et user d’indulgence, plutôt que d’être stricts sur les règlements et impitoyables à l’égard des délinquants.

Ainsi, ils ont la tranquillité.

Les partisans de la manière forte, au contraire, sont contraints de compter avec les résistances, le mauvais vouloir des récalcitrants et aussi contre la force d’inertie. Ils s’attirent des histoires et n’ont pas toujours le dernier mot.

J’ai connu des Commandants, pour ainsi dire hybrides de caractère et de tempérament, n’ayant pas de volonté et toujours disposés à donner raison à celui qui parlait le dernier.

De tels administrateurs n’étaient guère prisés par la population pénale. Les condamnés préféraient avoir affaire à un commandant sévère et énergique, mais juste et compétent, plutôt qu’à un autre, bon enfant mais faible et inapte à faire valoir leurs droits – ou bien à une autre catégorie d’administrateurs qui ne faisaient rien d’eux-mêmes et se laissaient influencer par les Chefs de camp ou de Centres.

Au-dessus d’eux, le Directeur de l’Administration pénitentiaire faisait figure d’une autorité supérieure, certes, mais qui ne s’avérait pas déterminante.

Les uns et les autres se différenciaient singulièrement du personnel de surveillance, et cela à tous les points de vue. Sauf exceptions – assez rares – ils étaient suffisamment éclairés pour avoir le discernement et la mesure convenables.

À l’occasion, ils savaient refreiner les excès de leurs subalternes.

Relativement à l’arrondissement qu’ils pouvaient faire à leurs traitements – assez élevés – et aux profits qu’ils étaient susceptibles de s’octroyer, ils y mettaient une certaine discrétion, louable en soi.

Parmi eux, j’ai eu affaire à d’excellentes personnes.

Malgré ma répugnance à faire des personnalités, je ne puis m’empêcher de citer l’excellent Commandant Jean-Romain, originaire de la Guadeloupe. Il dirigea les Iles du Salut en 1926-27. Il avait fait une longue carrière dans les bureaux, à Saint-Laurent, où il était parvenu au grade de sous-chef. D’un caractère indépendant, ne se pliant ni aux caprices, ni à la flatterie, il avait été nommé Commandant aux Iles, pour ainsi dire par disgrâce.

Il n’était pas sans me connaître, du moins de réputation.

M’ayant fait mander à son bureau peu après son arrivée, nous eûmes une longue conversation qui m’enchanta. Nous avions causé entre hommes – et je dirai même, en amis. Cet entretien eut des suites.

M. Jean-Romain me plaça au sémaphore, poste de tout repos où je jouissais de certains avantages.

Plus tard, quelques surveillants ayant eu la velléité de me chercher noise, il y mit bon ordre[4].

Ensuite, ce fut au tour du Chef de Centre de me créer des difficultés. Ce dernier fut nettement mis à sa place à un tel point que, outré, il ordonna de me rayer des carnets d’appel et de ne plus s’occuper de moi – comme si je ne faisais plus partie du pénitencier. Je n’en demandais certes pas d’avantage ! Je pouvais – en dehors de mon service – aller et venir dans l’ile Royale, pêcher, me baigner, considérer les surveillants d’un œil narquois à les en faire pâlir de colère contenue.

J’allais chercher mes vivres individuels à la cuisine et ne me présentais plus aux appels.

Plus : un camarade était-il menacé de punition, sollicitait-il un emploi, désirait-il changer de camp ou tout autre chose ? J’allais trouver le Commandant Jean-Romain pour plaider sa cause et ne manquais pas de la gagner.

Ce parangon des fonctionnaires avait une sœur, déjà âgée, qui était bonne comme le pain. Souvent, elle me faisait attabler dans la salle à manger – où son frère venait me retrouver – et je faisais bonne chère tout en avalant de bons verres de vin. Je n’étais plus au Bagne. A mon retour en France, le hasard voulu que je retrouva M. Jean-Romain à Hyères[5], où il s’était établi avec les siens. Il avait dû quitter l’Administration, ayant été mis à la retraite d’office[6]. Dans la charmante station hivernale, nous fîmes ensemble la tournée des grands-ducs, nous remémorant les années de naguère. Un bon repas familial, dans la douce tiédeur du foyer, couronna cette rencontre – tellement imprévisible quelques années auparavant !

M. Jean-Romain avait su intéresser le Gouverneur Chanel à ma situation[7]. Ce dernier étant venu aux Iles en inspection, me parla avec bonté, me promettant de s’occuper de moi activement.

En effet, il me proposa pour une remise totale de peine. Cependant, il ne me fut accordé que cinq ans de grâce. Le Gouverneur Chanel, venu présider aux destinées de la Guyane après la retentissante enquête d’Albert Londres, fit beaucoup pour le Bagne et les bagnards. La Tentiaire, eut à compter avec lui.

[1] Le docteur Louis Rousseau abonde dans le même sens en 1930 et puise ses chiffres dans le Journal Officiel du 27 mars 1926 : « Depuis la guerre, les soldes ont été augmentées. Les surveillants touchent de 660 à 943 francs par mois, selon leur classe. Les surveillants-chefs de 1ère classe et les surveillants principaux touchent bien davantage. Tous sont logés et je ne tiens pas compte des indemnités pour charges de famille. Cependant, la camelote n’a jamais été si active. » (op. cit., réédition Nada, p.141)

[2] Voir bibliographie.

[3] Séné : cassier, arbre ou arbuste dont le fruit en gousse contient un principe purgatif.

[4] Les trente-quatre lettres conservées de Paul Roussenq pour les années 1926-1927 ne mentionnent que trois surveillants : le 8 mai 1926, Roussenq se plaint auprès du Directeur de l’AP que le surveillant Thyrien, alcoolique notoire, insulte les réclusionnaires et leur refuse leur douche hebdomadaire ; les 17 et 24 août il dénonce au gouverneur les multiples détournements frauduleux auxquels se livrerait le surveillant de 2e classe Beverragi depuis qu’il a été promu gestionnaire aux îles (voir chapitre « Albert et Paul ») ; le 17 juin 1927 enfin, il se plaint encore au gouverneur du surveillant-chef Morazzani qui intercepterait le courrier des bagnards.

[5] Rappelons que Roussenq revient en France métropolitaine le 28 décembre 1932 mais qu’au moins jusqu’au début de l’année 1934 ses tournées de conférences pour le SRI et le parti communiste l’accaparent pleinement.

[6] Jean-Romain fut effectivement mis à la retraite d’office pour avoir facilité l’accès et autorisé des prises de vues à l’Américain Richard Halliburton, dans le cadre du film Condemned to Devil’s Island, réalisé en 1929 par Sam Goldwyn, d’après le livre éponyme de l’Américaine Blair Niles.

[7] Voir chapitre « Les beaux voyages ».

Tags: alcoolisme, AP, assassinat, Chanel, commandant, Corse, détournement, directeur, garde-chiourme, Jean Romain, prévarication, Roussenq, solde, surveillant militaire, trafic, violence

Imprimer cet article

Imprimer cet article

Envoyer par mail

Envoyer par mail