Monsieur le Ministre …

Les lettres qu’Alexandre Jacob adresse à sa mère sont riches de renseignement sur la vie des forçats. Mais le matricule 34777 destine aussi ses courriers à l’Administration Pénitentiaire et au Ministre des colonies. Cette maîtrise de l’écrit confère un atout non négligeable dans la lutte qu’il mène contre l’oppression et l’autorité pénitentiaire. C’est un « intellectuel » aux yeux des surveillants militaires nous dit le docteur Rousseau dans Un médecin au bagne (éditions Fleury, 1930, p.265), c’est-à-dire un forçat qui discute bien, raisonne juste, se plaint quand il a un motif de se plaindre. C’est un homme chez qui l’énergie morale domine les appétits et qui s’accommode mal des mœurs et usages du milieu. Et, de haut en bas de la hiérarchie pénitentiaire, on déteste à avoir à se justifier lorsque l’homme puni émet une réclamation, surtout si la doléance est écrite dans un français impeccable, surtout si le fond et la forme paraissent juridiquement irréprochables. L’ardeur épistolaire de Jacob est crainte et le redresseur de tort qu’il est, sait fort bien que ses missives aboutissent le plus souvent à une punition pour dénonciation calomnieuse. De ce point, il semble s’en moquer éperdument. N’a-t-il pas écrit à Jean Maitron en 1948 dans ses Souvenirs rassis d’un demi-siècle : J’ai cessé cette lutte[1] du fait de mon arrestation mais je l’ai reprise au bagne sous une autre forme et par d’autres moyens ?

Les lettres qu’Alexandre Jacob adresse à sa mère sont riches de renseignement sur la vie des forçats. Mais le matricule 34777 destine aussi ses courriers à l’Administration Pénitentiaire et au Ministre des colonies. Cette maîtrise de l’écrit confère un atout non négligeable dans la lutte qu’il mène contre l’oppression et l’autorité pénitentiaire. C’est un « intellectuel » aux yeux des surveillants militaires nous dit le docteur Rousseau dans Un médecin au bagne (éditions Fleury, 1930, p.265), c’est-à-dire un forçat qui discute bien, raisonne juste, se plaint quand il a un motif de se plaindre. C’est un homme chez qui l’énergie morale domine les appétits et qui s’accommode mal des mœurs et usages du milieu. Et, de haut en bas de la hiérarchie pénitentiaire, on déteste à avoir à se justifier lorsque l’homme puni émet une réclamation, surtout si la doléance est écrite dans un français impeccable, surtout si le fond et la forme paraissent juridiquement irréprochables. L’ardeur épistolaire de Jacob est crainte et le redresseur de tort qu’il est, sait fort bien que ses missives aboutissent le plus souvent à une punition pour dénonciation calomnieuse. De ce point, il semble s’en moquer éperdument. N’a-t-il pas écrit à Jean Maitron en 1948 dans ses Souvenirs rassis d’un demi-siècle : J’ai cessé cette lutte[1] du fait de mon arrestation mais je l’ai reprise au bagne sous une autre forme et par d’autres moyens ?

Le 10 novembre 1910, Alexandre Jacob se plaint une nouvelle fois. La lettre est adressée au ministre des Colonies. Le poste vient tout juste d’être occupé par Jean Morel dans le gouvernement d’Aristide Briand. Jacob argumente contre l’emploi de la camisole de force et l’usage des fers dans les cellules de la réclusion à Saint Joseph. Il cite pour ce faire les cas des forçats Metzinger et Berger, victimes selon lui de la vindicte des surveillants pour avoir juste siffloté et chanté. Il profite également de sa missive pour instruire à titre personnel et à charge le cas du surveillant Pinelli qui lui a refusé des soins médicaux alors qu’il venait d’ingérer une eau souillée par inadvertance avec du coton imbibée de teinture d’iode, se vengeant ainsi de la défense que Jacob avait fournie à Metzinger en commission disciplinaire et cherchant un hypothétique motif de punition. Sa conclusion sur le surveillant Pinelli sonne comme une charge générale sur le sadisme quotidien des gardiens des îles. Jacob énonce des faits ; sa démonstration est appuyé par l’énoncé de textes de loi (le décret du 7 novembre 1891 et l’article 614 du code d’instruction criminelle). Mais, une fois encore, le rapport d’inspection établi quelques jours après la requête de Jacob démonte, avec une évidente mauvaise foi, les accusations de ce dernier. Sa plainte est classée sans suite. Ce n’est que partie remise car, pour Jacob au bagne, écrire c’est résister et résister c’est survivre.

Îles du Salut

Jacob au ministre des Colonies à Paris

Objet : demande d’enquête à l’égard de mesures répressives appliquées au condamné

Berger pour servir de renseignements complémentaires au cas du condamné Metzinger[2]

Monsieur le ministre,

En date du 21 octobre 1910, j’écrivais une lettre à l’adresse de M. le chef du service judiciaire de la colonie, en sa qualité d’inspecteur des établissements pénitentiaires, le priant de vouloir bien enquêter à l’égard des mesures de rigueur prises contre le nommé Metzinger par des agents subalternes, et de vous en transmettre le résultat ensuite.

Donc samedi dernier, 5 novembre, le procureur général est venu s’informer aux îles du Salut, et me fit appeler auprès de lui dans la cabane tenant lieu de salle de séance de commission disciplinaire, où se trouvaient également réunis, quasiment en petit comité, et M. le commandant supérieur et M. le chef de camp de l’île Saint-Joseph et, enfin, le surveillant chargé des locaux réclusionnaires. Je m’attendais à un interrogatoire, comme avaient coutume de le faire ses impartiaux prédécesseurs, mais point.

M. le commandant, en termes mesurés, me promit une punition. Façon, dit-il, de tempérer mon ardeur épistolaire. M. l’inspecteur me traita de redresseur de torts et me déclara que je m’étais occupé là de choses qui ne me regardaient pas. Très bien ; pour la punition je tâcherai de vous démontrer, M. le ministre, que je n’en mérite pas, quant à l’opinion de M. le procureur général, je la trouve fort discutable. Ce qui ne me regarde pas, c’est le nombre de grains de sel que M. le commandant met dans sa soupe. C’est encore la manière dont un surveillant embrasse sa femme, cela ne me regarde pas, puisque c’est leur vie privée.

Mais quant aux procédés de répression que l’on emploie à l’égard de mes frères de misère, lorsque ces procédés ne sont pas mentionnés par les règlements, il m’est bien permis, je crois, de demander s’ils sont réguliers car, appliqués à mon voisin aujourd’hui, ils peuvent tout aussi bien l’être à moi demain. Manière de justifier la mise de la camisole de force au condamné Metzinger. Les agents incriminés ont protesté qu’une fois mis aux fers, ce détenu avait démonté le pied en fer de son lit de camp. Le fait est peut-être possible, mais ce qui l’est moins est de soutenir que ce malheureux avait démonté cet objet afin de s’en faire une arme pour les assommer.

Qui veut trop prouver ne prouve rien, comme dit l’autre. Ainsi, on n’accuse pas seulement ce réclusionnaire de ce qu’il a fait, c’est-à-dire chantonner et siffloter, mais encore de ce qu’il aurait pu faire, comme si à la moindre menace de ce genre, les agents se seraient gênés pour le revolvériser. L’homicide légal du condamné réclusionnaire Duhamel, lequel fut tué dans sa cellule dans des circonstances invraisemblables, en est un frappant exemple. Il y a peu de temps que je suis détenu à la réclusion cellulaire et pourtant je ne saurais dire si l’emploi de la camisole de force y est fréquent.

Cependant j’ai connu un autre cas que celui du condamné Metzinger, c’est celui du condamné Berger : ce détenu, à la suite d’un mouvement d’humeur, fut mis aux fers, puis, comme il chantait, la camisole de force fut appliquée ; il la conserva pendant douze heures. A-t-il démonté le pied de son lit de camp, c’est ce que l’enquête établira. Qu’il me suffise de vous dire en passant, M. le ministre, que ce transporté est un hercule du poids de 44 kilos, qu’il a des cuisses comme des pattes de sauterelle et des bras comme un porte-plume. Vous devez voir par ce seul trait combien un tel homme peut être dangereux, et pourtant il a dû mériter l’emploi d’une camisole de force. L’enquête démentira ce détail s’il n’est pas exact.

Deuxième objet : plainte à l’égard de procédés incorrects commis à mon endroit dans la soirée du 5 novembre 1910 entre 5 heures et 8 heures et demie du soir par le surveillant Pinelli. Demande d’enquête à ce sujet par les soins des autorités insulaires.

Deuxième objet : plainte à l’égard de procédés incorrects commis à mon endroit dans la soirée du 5 novembre 1910 entre 5 heures et 8 heures et demie du soir par le surveillant Pinelli. Demande d’enquête à ce sujet par les soins des autorités insulaires.

Le cas du condamné Metzinger, m’a dit le procureur général, est une chose qui ne me regardait pas. Il est donc probable qu’il m’en dirait tout autant pour le cas du condamné Berger, bien que je ne cite le second que comme corollaire du premier. Si son inspection avait eu lieu un jour plus tard, j’aurais pu l’entretenir d’un fait personnel qui m’est arrivé, dont j’ai été victime pour mieux dire, quelques heures après sa visite ; mais chaque chose en son temps. Et, comme il n’y a pas d’effet sans cause, il m’est permis de supposer que si, d’une part, M. le commandant ne m’avait pas promis une punition et, d’autre part, si M. le procureur général ne m’avait pas traité si vertement en présence des agents que ma lettre visait, il est bien possible que deux d’entre eux, les mêmes qui firent appliquer la camisole de force aux condamnés Metzinger et Berger, c’est-à-dire le surveillant chargé des locaux réclusionnaires et le surveillant Pinelli pour ne pas les nommer, ne se seraient peut-être pas conduits aussi courageusement à mon endroit dans les circonstances que voici.

Dans l’après-midi du 5 novembre, m’étant très légèrement coupé un doigt en réparant un irrigateur, l’infirmier me donna un tampon d’ouate imbibé de teinture d’iode pour cautériser et aseptiser la blessure. Cela se passa avant la soupe. Par mégarde, je laissai ce tampon dans mon gobelet à boire, et la soupe servie, le repas terminé, je puisai de l’eau dans mon baquet et bus le contenu d’un seul trait. Bien sûr je n’avalai pas le tampon, je ne l’aperçus même pas, car en reprenant de l’eau, il retomba dans le baquet où je le retrouvai plus tard. Certes le goût de l’eau n’était pas insipide, mais comme l’eau, en cette saison surtout, est très saumâtre, très malsaine, je n’y fis pas beaucoup attention.

Presque aussitôt, je ressentis de violentes coliques. Frappant à la porte de la cellule pour appeler le surveillant de service, je le priai de me faire apporter par l’infirmier un lavement d’eau chaude avec douze gouttes de laudanum. À vrai dire, je ne puis savoir si c’était l’absorption de la teinture d’iode qui me provoqua ce violent malaise. Parce qu’un homme est malade, il lui arrive souvent d’attribuer la cause de son indisposition à ceci ou à cela, et de se tromper. Malade depuis vingt-sept mois d’une infection intestinale, les douleurs d’entrailles me sont fréquentes. Mais ce qui est certain, c’est que ce soir-là je n’étais pas à la fête, je souffrais atrocement. Environ un quart d’heure après l’avoir avisé de mon malaise, le surveillant revint me dire que l’infirmier ne pouvait venir tout de suite à cause de la visite médicale. Parfait. Il est exact que ce jour-là, et à ce moment, le médecin-major passait la visite ; néanmoins on me permettra de faire remarquer que dans un cas urgent (n’aurais-je pu être empoisonné, je l’ai bien été déjà une fois, pourquoi pas une deuxième[3] ?), puisqu’il y a deux infirmiers, l’un d’eux aurait pu se déplacer.

Bien mieux, pourquoi le porte-clefs qui est allé chercher l’infirmier n’a pas rapporté lui-même les médicaments ? Le comble des combles, la perle des perles enfin, c’est qu’on me dise qu’on n’a pas pu porter immédiatement de soins à un malade parce qu’il y avait là un médecin-major. Je crois qu’après cet argument on peut tirer l’échelle, mais passons.

Cinq heures et demie puis 6 heures sonnèrent, le surveillant ne daigna pas s’informer de la cause du retard de l’infirmier. Cependant, à 6 heures du soir, il est certain que la visite médicale était terminée. Il n’est pas de doute que si le surveillant eut tenu à ce que l’infirmier vînt, ou seulement à me faire apporter un médicament, cela lui était chose très facile, mais point. Trop heureux de pouvoir gravement me faire souffrir, non seulement il ne renvoya pas le porte-clefs auprès de l’infirmier, mais encore fit-il en sorte de me donner signe de sa présence de manière à provoquer ma colère et de pouvoir ainsi obtenir une punition contre moi pour réponses intempestives et autres motifs semblables.

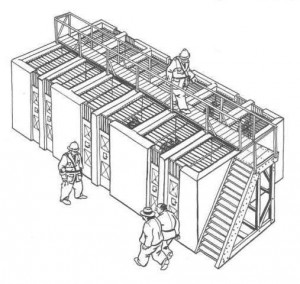

C’est sa manière, à cet agent, de faire punir les hommes. Le forçat est pour lui un gibier. Ce n’est pas seulement du zèle qu’il met dans son service ; chasser le forçat, le provoquer, c’est pour lui un culte, une religion. Il faut le voir lorsqu’il fait ses [rondes] sur la passerelle. Il se courbe, il se tortille, frétille, s’allonge, marche à quatre pattes, retient sa respiration et tout ça le plus souvent pour rien. Bredouille, il ne fait pas bon lui demander un renseignement quelconque tant il est revêche. Mais lorsqu’il a pu surprendre un condamné à se déloquer ou à fumer une cigarette, alors quel bonheur pour lui, sa figure rayonne de satisfaction. Le brave homme ! Nombreux sont les malheureux qui, victimes de sa méchanceté, pourrissent au cachot. Manquant de jésuitisme pour demeurer imperturbables devant ces froides provocations, ils lui répondent avec acrimonie, et naturellement se font punir.

Le connaissant à son âme, je me gardai bien de tomber dans le panneau de ses calculs. Il eût bien voulu, certes, que je refrappasse à la porte ; il eût bien désiré que, sous l’emprise de la douleur, je lui parlasse avec acrimonie. Et ma foi, si je lui eusse reparlé, il est fort probable que je n’aurais su me contenir. Toute condamnable que puisse vous paraître cette attitude, M. le ministre, je dois vous dire que lorsque l’on souffre atrocement, on n’est pas toujours maître de soi. Mais, stoïque, je comprimai et la souffrance et la colère. Je fis même plus, ne voulant pas qu’il puisse jouir de ma douleur, je collai ma bouche sur ma couverture de façon à ce qu’il n’entendît pas mes gémissements, et j’attendis.

Le temps paraît long à un captif, il paraît plus long encore lorsqu’on souffre.

La cloche du camp m’indiquait qu’il était déjà 7 heures, et toujours pas de soins, pas de réponse de la part du surveillant. Cela fit qu’à 8 heures moins le quart environ, je n’ai point de montre à ma disposition, il est donc possible que je me trompe de quelques minutes, cet agent revint ouvrir le guichet de la porte de ma cellule pour me dire : «L’infirmier n’est pas encore venu ? Faut-il l’envoyer rechercher ? » Quel cynisme ! Et cela me fut débité d’un ton réellement hypocrite, manière de me dire : «En as-tu assez pour ton compte ? Ça t’apprendra à écrire au procureur général. » Sur ma réponse affirmative : « Bien, ajouta-t-il, je vais l’envoyer chercher. »

Notez, M. le ministre, que le malaise m’a pris après la soupe, c’est-à-dire à 5 heures du soir et qu’à 8 heures du soir je n’avais pas encore de soins. Quelques minutes ensuite, entendant fermer les portes de l’établissement, j’en conclus que l’infirmier ne viendrait peut-être pas avant le matin. J’attendis encore quelques instants, puis, n’en tenant plus, je me risquai à refrapper à la porte de ma cellule. Un porte-clefs me répondit trois quarts en arabe et le reste en baragouin ; je ne le compris pas. Bref, un peu plus tard, c’est-à-dire vers les 8 heures et demie, l’infirmière, accompagnée d’un surveillant chargé des locaux réclusionnaires et du surveillant Pinelli, me porta une potion soporifique fortement morphinisée qui me calma par la suite.

Tel est le fait dont j’ai à me plaindre, M. le ministre, lequel est exposé avec beaucoup de franchise et une rigoureuse exactitude. En demandant à M. le procureur général quelle était la disposition réglementée qui autorisait l’emploi de la camisole de force, M. le commandant me répondit que cette autorisation se trouvait dans la législation. Fort bien. Mais la législation autorise-t-elle également un surveillant militaire à infliger tyranniquement trois heures et demie de violentes coliques à un condamné réclusionnaire ? Il m’est permis d’en douter.

Décidément cela va de mieux en mieux, les représailles vont leur train crescendo. Je ne me rappelle plus le nom de ce moraliste qui a dit que chez l’homme la sottise était en raison directe de la cruauté. Cela est bien vrai, pour le surveillant Pinelli surtout. La méchanceté naturelle de cet agent et son besoin de vengeance à mon égard sont tellement vifs que ses mauvais sentiments l’aveuglent au point de lui faire commettre les pires bévues professionnelles. Vous allez en juger par le trait suivant, M. le ministre.

Hier entre 9 et 10 heures du soir, ne pouvant plus supporter la position horizontale à cause de douleurs intestinales, non pas violentes mais lancinantes, je me promenais dans ma cellule, dans le silence de la nuit ; bien que chaussé d’espadrilles cela s’entend, se distingue assez bien. Pour mieux dire, à 7 heures du soir tous les condamnés ne dorment pas. Quelques-uns, ceux surtout que la nature n’a pas créés muets, entretiennent l’organe du verbe. Des bavardages banals plutôt qu’intéressants. Le règlement prescrit le silence absolu, il est vrai, mais comme on entend claironner des coqs, aboyer des chiens, chanter des oiseaux et que ces différentes manifestations du son constituent le langage des bêtes, un forçat se dit que ce qui est permis à des animaux ne devrait pas être défendu à des hommes, et de temps à autre, les lois naturelles reprenant leurs droits, il arrive que des condamnés commettent le crime de parler.

Donc hier soir, dans les conjonctures que j’ai déjà exposées, un codétenu du premier bâtiment demanda : «Quel est celui qui se promène encore à cette heure-ci ? » « C’est moi», lui répondis-je franchement sans me douter du traquenard, et en quelques mots je lui expliquai la cause. D’autres s’enquérant de ma santé la sachant médiocre, je répondis à tous ; et à ce moment-là, le moment où je me disais que j’allais essayer de me recoucher, le surveillant Pinelli ne s’adressant rien qu’à moi me dit victorieux : « Jacob, vous irez à la commission. » Certes, du moment que j’ai parlé, réglementairement parlant, il est logique que cet agent me traduise devant la commission disciplinaire, mais ce qui n’échappera à personne, et ce qui démontre indubitablement son aversion à mon endroit, c’est que, seul, je suis l’objet de sa vindicte alors que plusieurs ont commis la même infraction. C’est la seule conclusion que j’en tire.

Je ne me plains pas d’être traduit devant la juridiction compétente, bien au contraire, j’en suis fort heureux. Je suis charmé que mes malheureux compagnons de misère échappent au même sort. Je me permettrai seulement de vous faire remarquer, M. le ministre, que si j’eusse voulu contester ces accusations, j’avais beau jeu pour le faire avec quelques chances de m’en tirer indemne. En effet, M. le commandant qui est un fonctionnaire d’un âge respectable, à qui les agents ne font pas toujours prendre des vessies pour des lanternes, aurait pu dire à ce surveillant qu’un condamné qui parle seul à 10 heures du soir peut très bien rêvasser, et que rêvasser n’est pas bavarder. Mais je ne veux pas discutailler, il me sied mieux de dire la vérité, d’autant plus qu’après tout je n’ai porté préjudice à personne.

Comme le surveillant chargé des locaux réclusionnaires, de même que le chef de camp de l’île Saint-Joseph sont des compatriotes de l’agent incriminé, et qu’ils sont chargés de par leur situation hiérarchique d’enquêter à l’endroit de mes dires, je prie M. le commandant supérieur de vouloir bien vérifier attentivement la date de libellé de punition me concernant avec celle d’autres libellés qui pourraient être antidatés, manière d’anéantir mes affirmations.

Car, malade, j’ai l’insomnie rebelle : je puis certifier que dans la nuit du 9 au 10 novembre, aucun autre condamné n’a été signalé au premier bâtiment.

Troisième chose : moyen justificatif au sujet d’une demande de punition formulée contre moi par M. le commandant supérieur des îles du Salut et appuyée, je crois, par M. le procureur général.

Si toutes les causes étaient aussi aisées à défendre que celle-ci, le pavillon blanc flotterait sur toutes les prisons de France. Il s’agit de ma lettre adressée à M. le procureur général, en date du 21 octobre 1910 et relative à des moyens répressifs employés contre le condamné Metzinger. À elle seule, la lecture de cette lettre suffirait pour démontrer que je ne mérite point de punition. Mais la partialité de mes accusateurs m’oblige à de plus en plus d’explications. Soyons méthodique. «Punissant un condamné par le seul fait qu’il ait écrit, qu’il réclame peu ou prou, ou bien pour la teneur de sa lettre, teneur qui peut être calomnieuse, mensongère ou simplement outrageante. » Ce dernier cas me paraît être le seul bon à retenir, donc est-ce le mien ? Pas le moins du monde. Y a-t-il un fait dans cette lettre qui n’a pas été reconnu exact à l’enquête ? Pas davantage.

J’ai dit que le condamné Metzinger avait subi l’application de la camisole de force durant au moins vingt-quatre heures et que pendant cette somme de temps, il n’avait pas pu manger son pain, boire son eau. Pourquoi l’a-t-on traité ainsi ? Parce qu’il sifflait, parce qu’il chantait, ai-je dit. N’est-ce pas vrai ? Si, mais seulement les agents incriminés ont ajouté « parce qu’il avait démonté le pied de son lit de camp ». Néanmoins, son cas, ou pour mieux dire la gravité des faits qu’on lui reprochait n’a pas paru bien sérieuse à la commission disciplinaire puisqu’il n’a été puni que de trente jours de cachot. Je demandai à connaître le motif de sa punition, cela m’a été refusé. Qui sait ? Peut-être n’y est-il point question du fameux pied de lit de camp ; dans ce cas les agents ne se seraient aperçus de cette infraction qu’après l’envoi de ma lettre à M. le procureur général. On ne pourrait l’expliquer autrement. Passons.

En résumé, pourquoi ai-je été amené à écrire cette lettre ? Tout simplement parce que le décret du 7 décembre 1891 n’autorise pas l’emploi de la camisole de force.

M. le commandant me dit que cela est autorisé par la législation. Parfait. Mais alors pourquoi le décret sur l’origine disciplinaire des transportés n’en fait-il point mention ?

Pourquoi, à défaut du décret, l’administration pénitentiaire ne fait-elle pas afficher cette disposition répressive ? Cela éviterait des demandes de renseignements. Ou peut-on punir un condamné parce qu’il ignore des dispositions légales qui n’ont jamais été portées à sa connaissance, et surtout parce qu’il demande à les connaître ? Je ne le pense pas.

Tout condamné a le droit de connaître le régime disciplinaire auquel il est soumis. Bien plus, le premier devoir de ceux qui ont pour mission de le diriger est de faire en sorte qu’il ne puisse l’ignorer.

Il est donc étrange qu’on me menace de punition alors que je n’ai pas fait autre chose que de demander si ces procédés étaient réguliers. On m’a répondu que la législation les autorisait. C’est possible. Mais c’est là une réponse facile et peu satisfaisante. Le règlement précise bien la somme de temps qu’un transporté rebelle doit demeurer à la boucle simple, pourquoi dans le même ordre d’idées ne mentionne-t-il pas l’application du bâillon, de la camisole de force, pour tant d’heures ou tant de jours ? C’est donc que l’emploi de ces instruments de répression n’est pas régulier en tant que punition, en tant que moyen disciplinaire. Qu’on puisse en user, ma foi, je veux bien le croire. Mais l’usage de tels moyens ne devrait être mis en vigueur que dans des cas urgents, indispensables, et seulement avec l’assentiment du chef du pénitencier, et non sur la simple appréciation d’agents subalternes. Et à propos de lutte, l’article 614 du code IC[4], qui traite particulièrement de cette question, est encore plus restrictif que l’article 17 du décret du 14 décembre 1891, puisqu’il limite l’emploi des fers seulement aux cas de fureur ou violences graves. Cette disposition légale fait cependant partie de la législation. Quant au bâillon, M. le chef de camp m’a assuré que, s’il le jugeait à propos, il pouvait régulièrement employer le bâillon. Quant à la camisole de force, il n’en est point question non plus.

Donc, quoi de surprenant qu’en raison du code et du règlement j’aie demandé à M. le chef judiciaire si ces procédés étaient réguliers. Je crois que j’étais fondé à demander ces renseignements. Je l’étais d’autant plus qu’aucun des condamnés à qui j’ai entendu appliquer ces mesures de rigueur n’avait commis de violences graves. L’un, Berger, est quasi un enfant pas plus gros qu’un poulet déplumé, l’autre, Metzinger, est un aliéné et n’a pas plus de forces qu’un bébé de 6 mois. Du reste, l’état de santé du premier est si précaire que depuis plusieurs jours sa punition lui a été suspendue par ordre médical.

Quant au second, il est à croire que sa santé n’est pas bien florissante, puisque M. le procureur général lui-même a ordonné sa sortie du cachot noir.

En outre, il y a encore un autre motif qui m’a déterminé à écrire la lettre que l’on me reproche comme une infraction. Son mobile, ce sont les lignes que voici : « Le premier devoir des fonctionnaires et des surveillants militaires des établissements pénitentiaires est de s’attacher à bien connaître les hommes qui leur sont envoyés afin de traiter chacun selon son âge, son caractère, son intelligence, ses tendances ; il y a lieu dans la plupart des cas de considérer les détenus non comme des incorrigibles, mais comme des victimes d’un cerveau déséquilibré. Les réprimandes doivent être faites avec discernement, sans brusqueries ni propos grossiers. Les châtiments corporels doivent être rigoureusement proscrits au nom de l’humanité. Ils constituent un traitement dégradant dont la tache rejaillit sur l’autorité qui l’a prescrit. Quand un homme donne des marques d’énervement, produit très fréquemment par la perte de la liberté, il faut que le fonctionnaire ou le surveillant militaire, au nom de cette espérance qu’il est essentiel, de ne pas détruire, tâche de ne rien voir et de ne rien entendre, et oppose à la parole grossière ou au geste insultant son inaltérable sang-froid. »

Or ce n’est plus un forçat qui parle, c’est un ministre, de sorte que punir ou vouloir punir Jacob pour tenir le langage d’un ministre, c’est blâmer ou vouloir blâmer M. Gaston Doumergues. C’est là un dilemme auquel ceux qui veulent me bannir, ou me faire punir, ne peuvent échapper, car il est indubitable que si, tant pour Metzinger que pour Berger, les agents eussent observé ces instructions ministérielles, ils se fussent montrés bien moins sévères envers eux et, à mon tour, je n’aurais pas eu l’occasion d’écrire pour cela à M. le chef du service judiciaire de la colonie.

J’espère, M. le ministre, que ces explications justificatives vous paraîtront suffisantes

pour vous déterminer à ne point requérir ma confrontation devant la commission disciplinaire, ou bien encore, dans le cas où au mépris des règles de la bienséance administrative on eût cru bon de me punir avant de connaître votre souveraine décision de vouloir bien annuler la punition qui m’avait été infligée pour ce motif.

Jacob

Inspection du pénitencier des îles du Salut

Extrait du rapport du procureur général, chef du service judiciaire Titi

Je joins également à ce rapport le dossier relatif à une réclamation qui m’a été adressée par le réclusionnaire Jacob, 34777, qui se plaint d’avoir été soumis au régime de la cellule pendant toute la durée de la prévention, c’est-à-dire du 30 janvier 1909 au 15 avril 1910, dossier n° 11. Mais ce n’est pas exact. Il résulte d’une note du commandant du pénitencier que les transportés prévenus de crimes et délits ne sont jamais mis en régime de la cellule et sont incarcérés isolément dans les quartiers disciplinaires, et reçoivent la ration normale sauf le café du matin, qui n’est distribué qu’aux travailleurs.

Généralement, ils ne sont pas soumis au travail durant leur prévention ; la plainte de Jacob n’a donc pas de raison d’être, pièce n° 11. Je me demande toutefois si le régime de l’isolement auquel sont soumis les prévenus ne serait pas trop rigoureux. En matière de droit commun, la peine, en cas de condamnation, commence à courir de la date du mandat du dépôt ; au contraire, les condamnés aux travaux forcés, qui souffrent après de la réclusion cellulaire ou de l’emprisonnement, subissent cette peine dès que la sentence qui la prononce est devenue définitive, article 9 du décret du 5 octobre 1889. Ils ne font pas de prison préventive. Il ne me paraît donc pas juste d’aggraver la situation de cette catégorie de prévenus, et c’est l’aggraver que de les enfermer dans une cellule. À mon avis, l’isolement ne devrait être ordonné que dans des cas exceptionnels en vertu de l’ordonnance de l’interdiction de communiquer. Une réforme en la matière me paraît d’autant plus nécessaire que le régime des transportés en état de prévention est loin d’être uniforme sur tous les pénitenciers. Au chef-lieu, l’isolement est appliqué de façon absolue ; aux îles du Salut, les prévenus sont tantôt isolés, tantôt maintenus au travail. Au pénitencier des Roches, ils sont enfermés dans des salles communes. Je crois qu’au Maroni l’isolement est aussi de règle.

Dans une autre lettre qui porte la date du 21 octobre 1910, dossier n° 12, le même condamné Jacob a mis à l’attention de l’autorité judiciaire les actes de cruauté qui auraient été commis à l’égard du réclusionnaire Metzinger, qu’il représente comme le spectre de la misère, de la souffrance, un dégénéré constellé de scrofules. Je ne sais quelles raisons ont poussé Jacob à se faire le défenseur de Metzinger ; il a été en tout cas mal renseigné car les surveillants militaires n’ont commis vis-à-vis de ce dernier aucun acte répréhensible. Ils n’ont fait qu’appliquer les règlements.

Le 19 octobre 1910, Metzinger, qui était puni de cachot, faisant du bruit et occasionnant un véritable scandale dans les locaux disciplinaires, le surveillant de service dut le mettre aux fers, boucle simple, conformément à l’article 17 du premier décret du 1er septembre 1891. Comme ce condamné refusait de garder le silence, continuait à faire du tapage, essayait d’enlever ses fers, il fut obligé de le mettre à la camisole de force par mesure de sécurité. Metzinger est un insoumis et un révolté. En ma présence, il refusa de sortir de son cachot pour être mis dans un local clair comme le précisent les règlements.

D’autre part, il résulte d’une note versée au dossier que le sus-nommé est sorti complètement guéri de l’hôpital où il avait été admis pour lésions scorbutiques, et n’a jamais paru avoir le moindre trouble mental. M. le docteur Desteil le considère comme un dangereux simulateur de la folie. La plainte de Jacob est donc à classer sans suite.

Quant à ce dernier, il est encore un malfaiteur plus redoutable. Je relève de son extrait matriculaire les mentions suivantes : «Ne devra être désinterné des îles, sous aucun prétexte, sans l’autorisation du département. Est surveillé étroitement et tout particulièrement en raison de ses projets d’évasion. Bandit exceptionnellement dangereux, avis du président des assises. » Jacob purge actuellement une peine de deux ans de réclusion cellulaire prononcée contre lui le 13 avril 1910 pour meurtre.

La lettre écrite par lui à M. Conrad Lhuerre[5] après la visite faite par nous dans les locaux disciplinaires et le rapport du surveillant militaire De Corsi indiquent jusqu’à quel point cet individu pousse l’audace. Pour l’empêcher d’avoir toute communication avec Metzinger, ordre a été donné de l’incarcérer dans un autre local, affecté à la réclusion cellulaire, dossier n° 12.

Cayenne, le 17 novembre 1910

Le procureur général, chef du service judiciaire Titi

[1] Comprendre les cambriolages.

[2] Cas typique de ces lettres de réclamations, prévues par le décret du 4 septembre 1891.

[3] Allusion à l’affaire Capeletti. Voir articles sur ce sujet et Lettres du 1er semestre 1910.

[4] Il s’agit du code d’instruction criminelle. Créé sous le Premier Empire, en 1808, il sera remplacé en 1957 par le code de procédure pénale.

[5] Président de la commission disciplinaire, puis directeur du bagne.

Tags: Alexandre Jacob, bagne, Berger, cachot, Cellule, chef de camp, commission disciplinaire, Duhamel, Guyane, île Saint Joseph, îles du Salut, lettre, Lhuerre, Metzinger, ministre des Colonies, Pinelli, porte-clefs, réclamation, réclusion, surveillant, Titi

Imprimer cet article

Imprimer cet article

Envoyer par mail

Envoyer par mail