Un autre médecin au bagne

Les magazines spécialisés, revues, gazettes et autres cahiers d’associations, aussi multiples et diverses soient-ils, disposent d’un lectorat particulièrement ciblé. Il est alors rare d’y dénicher un intérêt certain quand on n’est pas de « la maison » ou quand on ne cultive pas le même jardin. En 1981 le recueil de textes écrits par des médecins de marine, la plupart anciens élèves de l’École de Santé Navale de Bordeaux avait de quoi éveiller notre curiosité bien des années plus tard. La plupart des auteurs que l’on peut lire dans Sillages et feux de brousse ne sont pas des écrivains au sens propre mais ils rapportent leurs témoignages d’une vie hors du commun. Et celle du médecin Edmond Georges nous apparait alors éclairante à plusieurs titres.

Les magazines spécialisés, revues, gazettes et autres cahiers d’associations, aussi multiples et diverses soient-ils, disposent d’un lectorat particulièrement ciblé. Il est alors rare d’y dénicher un intérêt certain quand on n’est pas de « la maison » ou quand on ne cultive pas le même jardin. En 1981 le recueil de textes écrits par des médecins de marine, la plupart anciens élèves de l’École de Santé Navale de Bordeaux avait de quoi éveiller notre curiosité bien des années plus tard. La plupart des auteurs que l’on peut lire dans Sillages et feux de brousse ne sont pas des écrivains au sens propre mais ils rapportent leurs témoignages d’une vie hors du commun. Et celle du médecin Edmond Georges nous apparait alors éclairante à plusieurs titres.

Certes, le texte ne revêt pas l’importance du Médecin au bagne de Louis Rousseau ou encore des manuscrits de Léon Collin mais, en narrant son expérience Guyanaise de 1942 à 1944, ce médecin de la Coloniale, dont nous ne savons finalement pas grand-chose, nous permet de voir les camps de travaux forcés à une époque particulière. En effet, et comme Edmond Georges le souligne lui-même, il a prodigué ses soins en pleine Seconde guerre mondiale. Le bagne est finissant et l’on n’envoie plus de forçats depuis 1938. Edmond Georges a vu fagots et popotes tomber comme des mouches ; il dit aussi la difficulté de son apostolat médical dans cette terre française d’Amérique du Sud, à plus de 7000 km de la métropole et où tout manque : le matériel comme le nombre de soignants. Il est alors fréquent de voir des condamnés au poste d’infirmier se substituer au médecin manquant de pratique en chirurgie par exemple.

Pour autant, comme Louis Rousseau, comme Léon Collin, Edmond Georges semble marqué à vie par les deux années qu’il a passées là-bas, appréciant certainement la beauté du biotope guyanais et s’enrichissant surtout humainement aux côtés d’une population libre ou non. Des amitiés se nouent forcément. Si comme beaucoup de ceux qui ont vu le bagne, il ne peut s’empêcher de donner quelques anecdotes croustillantes, de raconter qu’il a croisé le vieil Ullmo (qu’il orthographie avec un seul L) « tout ratatiné » mais « proprement vêtu », ou bien de dresser des portraits édifiants d’hommes punis, les quelques lignes que cet homme nous donne à lire laissent entrevoir alors et surtout l’inhumanité du système bagne.

Sillages et feux de brousse

Sillages et feux de brousse

Ed. Impr. Graphique de l’ouest 1981

Paris, Association des Anciens Élèves de l’École du Service de Santé des Armées de Bordeaux

Médecin du Bagne (1942)

Par Edmond Georges

Le bagne, critiqué par tous les métropolitains, entouré d’une légende sinistre, devait être supprimé après le dernier transport des forçats par le La Martinière vers 1937-1938. La guerre retarda sa fermeture et bloqua en Guyane des centaines de libérés qui attendaient leur rapatriement.

En 1942, à mon arrivée, la machine pénitentiaire fonctionnait normalement sous la direction du lieutenant-colonel Lassauguette.

En juillet 1944, le médecin-colonel Sainz fut nommé Directeur du bagne et chargé de le liquider dès la fin des hostilités.

A Saint-Laurent se dressait l’énorme bâtisse du bagne où, après leur travail quotidien, se retrouvaient les « transportés », secrétaires, ouvriers, manœuvres du port, enfin tous ceux employés à Saint-Laurent et qui n’habitaient pas le lieu de leur travail. Ils logeaient dans des dortoirs. A l’écart, était située la réclusion criminelle : en 1942-1943 il devait y avoir 2 à 300 forçats, condamnés à la cellule pour des peines diverses : vols, coups et blessures, refus d’obéissance, etc.

Tout à côté, le quartier des condamnés à mort groupait une dizaine de détenus qui attendaient la décision finale. La guillotine, sinistre machine, était dressée dans une pièce adjacente. Peinte en rouge vif, elle était soigneusement « astiquée » par le bourreau Bonnefond, détesté par tous les transportés. Il vivait seul dans une baraque, sise au bord du Maroni.

Je l’ai connu car il fournissait mon personnel en poissons, poissons destinés aussi à la nourriture d’une sorte de héron qui protégeait ma basse-cour contre les « urubus », rapace de la Guyane. Ce palmipède, le plus souvent immobile, daignait de temps en temps se promener d’un pas majestueux, au milieu des poules caquetantes. Il fallait bien nourrir ce collaborateur utile…

Il y avait au bagne deux à trois assassinats par mois, provoqués assez souvent par la jalousie entre « ménages ».

Le T.M.S. (Tribunal Maritime Spécial) jugeait les accusés. A l’origine, ce tribunal était présidé par un officier de marine, d’où son appellation. Les accusés étaient défendus par des « avocats » amateurs, choisis parmi les fonctionnaires ou les médecins de Saint- Laurent. Ils faisaient certes leur possible pour atténuer la condamnation.

Durant mon séjour, il n’y eut pas d’exécution capitale. Et je m’en suis réjoui. Je trouve monstrueux, en admettant qu’on soit partisan de la peine de mort, qu’on utilise de nos jours la machine inventée par mon confrère, le Dr Guillotin. La chambre à gaz et la chaise électrique ne sont pas aussi horribles.

Les condamnés

Les condamnés

Les « transportés » (autrement dits bagnards), en 1942-1943 étaient environ au nombre de 3500 répartis entre les divers camps. C’étaient pour la plupart des gens qui avaient commis un assassinat, un meurtre passionnel ou un vol à main armée. Il y avait aussi des faussaires et il subsistait trois condamnés pour espionnage ou délit politique (M. Valentino, par exemple qui fut libéré dès que la Guyane se rallia à la France libre).

Cinq ans après le dernier convoi, la « décantation » s’était opérée ; il subsistait quelques centaines d’irrécupérables, des « pervers », des chevaux de retour, appelons-les comme vous voudrez ; ils étaient à la réclusion, dans une promiscuité certes réelle mais qui ne pouvait pas aggraver une méchanceté native.

Les autres « transportés », catégorisés en travailleurs d’ateliers, en « garçons de famille » serviteurs de la plupart des fonctionnaires de Saint-Laurent ou d’ailleurs, en secrétaires, etc… après plusieurs années de travail régulier n’offraient aucun problème. À ma connaissance, il n’y eut aucun incident, aucune tentative d’évasion pendant mon séjour. Pourtant les « transportés » placés dans les familles allaient faire le marché, les secrétaires se rendaient à leurs bureaux chaque matin, mon cuisinier Igos, un basque, sortait pour effectuer les achats. Il avait toute ma confiance. Je raconterai plus loin la vie des 50 transportés infirmiers, vivant à l’hôpital.

Je n’oublie pas les « transportés » en libération conditionnelle dont j’ignore le nombre. Ils étaient, soit artisans, soit agriculteurs, vivaient de leur travail, en étant certes astreints à la résidence surveillée.

Un « transporté » condamné à perpétuité, s’il se conduisait bien, par le jeu des remises de peine voyait sa condamnation réduite parfois à 15 ans. Et comme l’affreux doublage n’existait plus depuis quelques années avant la guerre, il pouvait revenir dans son pays. C’est ainsi qu’Ulmo[1], l’ex-officier de marine, arrêté en 1912 dans les gorges d’Ollioules pour espionnage au profit de l’Italie et de la « Belle Lison », fut libéré après 20 ans de bagne. En 1938 il rentra en France, mais déçu il retourna sans tarder en Guyane. Je l’ai aperçu, en 1942 dans une rue de Cayenne, où il était comptable de la maison Tanon. C’était un petit vieux, tout ratatiné, proprement vêtu.

Je pourrais aussi citer l’exemple d’un fils de famille noble très connu, (dont je tairai le nom), condamné à perpétuité pour crime ; il « fit » 15 ans et fut libéré pour excellente conduite. Il rentra en France avant la guerre et, paraît-il, aurait été réhabilité.

Durant mon séjour, le Directeur me demanda de lui adresser une liste d’infirmiers, « transportés » pouvant bénéficier soit d’une remise de peine, soit d’une libération conditionnelle. Le nombre était limité à dix. Igos, mon cuisinier, avait sollicité une libération conditionnelle pour exploiter un lopin de terre. Je l’inscrivis sur la liste, ainsi que mes meilleurs « transportés », Barjot, Boizan, Voron par exemple. J’avais proposé Philippennet, mon secrétaire. Ce « transporté », un négociant en soierie de Lyon, avait tué vers 1926 je crois, l’expert Bayle, qui aurait, selon Philippennet, fait une expertise faussée en sa défaveur. Il fut condamné à perpétuité. C’était un grand gaillard, à forte charpente, les sourcils broussailleux. Il vivait en solitaire, ne frayant avec aucun « transporté » et couchant dans son bureau. Il était dévoué, discret, de bon conseil. Je lui présentai la liste. Il la parcourut des yeux et me dit : « Monsieur le Médecin-Chef, barrez mon nom. Ma femme est morte. Je veux rester au bagne. Proposez un autre “transporté”. » J’eus beau insister, il resta ferme dans sa décision. Philippennet est mort deux ans après du béribéri.

En conclusion, un certain nombre de « transporté », du fait du sérieux de leur travail, de leur bonne conduite, s’étaient largement rachetés.

À cette époque du bagne finissant, la discrimination s’était effectuée par la force des événements.

Il n’y avait plus cette promiscuité dangereuse, mélangeant jeunes et vieux, agglutinant, pendant des mois, des faibles et des durs, favorisant des mœurs dépravées et par conséquent provoquant des assassinats assez nombreux au sein du bagne.

Cette constatation, importante, m’aidera à conclure à la fin de ces mémoires.

Les relégués

Il y avait les relégués individuels et les relégués collectifs, ces derniers en grande majorité.

Était condamné à la relégation en Guyane tout voleur, ayant subi au moins sept condamnations, si je m’en souviens bien. Le relégué individuel était astreint à la résidence dans une certaine localité de la Guyane, sous condition qu’il jouisse d’un revenu de 1000 francs par mois à l’époque, à moins que les fautes commises eussent été plus légères.

Il y avait à Saint-Laurent quelques relégués individuels dont deux professeurs, qui avaient des élèves et qui vivaient facilement de leur métier.

Je me rappelle un peintre, relégué individuel, qui sur commande, vous « fabriquait » un Van Dongen ou un Domergue. Mais il n’y avait plus la signature.

Ces « Pieds de Biche » (tel était leur surnom) étaient méprisés par les « transportés », par les durs. Il y avait une hiérarchie au bagne à tous les niveaux.

Les « transportés » et les relégués étaient classés par catégorie de travailleurs. Il y avait :

Les aptes à tous les travaux

Les aptes aux travaux légers

Les aptes au travail assis

Les aptes au travail assis, à l’ombre.

De nombreux condamnés étaient répartis dans les trois dernières catégories à la suite de maladies ou de blessures accidentelles. Certains, les irréductibles, se mutilaient volontairement pour échapper aux travaux de force. J’ai connu un transporté qui s’injecta pendant plusieurs jours de la pourriture de carie dentaire dans les muscles d’un mollet. Il fut présenté à la consultation du bagne avec un abcès volumineux de la jambe qui devait lui infliger de fortes souffrances. A l’hôpital, malgré un traitement intensif de sulfamides (les antibiotiques n’étaient pas encore découverts), je dus amputer la jambe pourrie au-dessous du genou. Ainsi, après plusieurs semaines d’hôpital, il fut classé apte au « travail assis ».

Non ce n’étaient pas tous des anges…

Les libérés

Les libérés

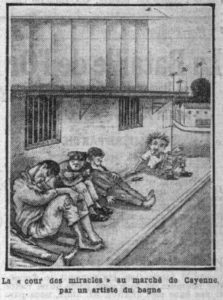

C’étaient et de loin, les plus malheureux. À l’exception de quelques cas (à Cayenne par exemple, deux magasins importants étaient la propriété d’ex-transportés), la plupart croupissaient dans la crasse, l’oisiveté, rongés par le rhum, quand ils pouvaient en acheter au village chinois. L’Armée du Salut faisait son possible pour leur venir en aide. Ils étaient trop nombreux, en raison de la suppression des voyages vers la métropole. La maladie, la mort faisaient des ravages parmi eux.

A l’hôpital, il y avait deux pavillons qui leur étaient destinés. Ils y étaient traités et nourris pendant le maximum de temps possible. Mais il fallait bien renouveler ces malades si nombreux. C’était vraiment la plaie de Saint-Laurent. On les voyait se traîner le long des rues ou, en saison sèche, essayer de pêcher quelques poissons dans le Maroni. Dès que le premier bateau partit pour la France il fut rempli de ces pauvres gens.

Parmi les nombreux souvenirs qui se rattachent à cette période de ma vie, il me vient à la mémoire, l’histoire de « Yeux Clairs ».

C’était un libéré que j’avais soigné, pendant des semaines, pour un ulcère de jambe, ulcère phagédénique, c’est-à-dire « rongeur ». J’obtins une guérison par le repos au lit, grâce aux soins dévoués de l’infirmier « transporté » du pavillon.

Apprenant mon départ pour la France Libre, début janvier 1944, il m’apporta une lettre destinée à sa mère, habitant Marseille, quartier de la Blancarde, sa mère dont il n’avait aucune nouvelle depuis 1940. Courant septembre 1944, étant au repos à Marseille avec mon bataillon, je me rendis à l’adresse indiquée. Je fus reçu par une petite vieille de 70 ans environ, dans un « petit deux pièces » bien propre. Je me présentai et, avant toute motivation de ma visite, je la fis asseoir, et je lui racontai d’où je venais, lui annonçai que son fils était vivant, lui remis la lettre. La pauvre femme, toute tremblante, n’arrivait pas à lire. Elle me dit enfin : « Je croyais qu’il était mort, mon pauvre petit. Monsieur, j’ai donné ma boucherie en viager à mon neveu. Je n’ai plus rien… » Elle était désolée et n’arrêtait pas de pleurer. Puis s’étant levée, elle pénétra dans sa chambre, revint, me tendant un billet de mille francs : « C’est pour votre dérangement, monsieur. » A quoi je répondis : « Gardez-le pour votre fils et envoyez-lui de l’argent à Saint-Laurent du Maroni : car il va bientôt revenir. » Je ne sais où est « Yeux Clair », peut-être est-il à Marseille ? Il avait 45 à 50 ans en 1944.

Le service médical du bagne

Le service médical du bagne

A Saint-Laurent du Maroni j’eus d’abord trois adjoints puis deux. Nous restâmes pendant dix mois trois médecins pour soigner :

— La population libre, composée des autochtones et des familles de l’Administration pénitentiaire, auxquelles s’ajoutaient les libérés et les gens de passage, soit environ 4 000 personnes.

— Les transportés et les relégués individuels de la ville et des camps environnants, soit environ 2 500 individus.

— La population locale aisée, 200 indigènes environ, des commerçants pour la plupart, car il n’y avait pas de médecins civils et nous avions le droit d’exercer la médecine libre et payante ; d’ailleurs, la grande majorité des autochtones avait droit à l’assistance médicale gratuite.

C’était donc un travail écrasant pour nous trois.

De plus, j’étais Médecin-Chef de l’immense Maroni, un territoire grand comme cinq départements français, où vivaient peut-être 1500 personnes, soit chercheurs d’or, soit Indiens, soit Boschs et Bonis, les Noirs pagayeurs du Haut Maroni.

Je préciserai plus loin comment j’organisai moi-même ces tournées.

L’hôpital André Bouron, groupait 600 lits environ. Il était partagé en deux parties, séparées par un mur : l’hôpital libre et l’hôpital de la transportation, ce dernier le plus important. Incorporées dans ce mur, la pharmacie, les cuisines, les salles d’opération, fonctionnaient pour les deux hôpitaux. Seuls le laboratoire et le service de radio étaient situés dans la partie réservée à l’hôpital libre.

Étant Médecin-Chef, je dirigeais le service dit des officiers, celui des femmes, la maternité et la pédiatrie, situés dans un pavillon dont les divers bureaux occupaient le rez-de-chaussée. Un grand bâtiment était réservé aux surveillants militaires et aux civils assimilés à ce grade. Un service était destiné aux indigents. L’ensemble de l’hôpital libre était propre et agrémenté d’un joli jardin.

De l’autre côté, l’hôpital de la transportation groupait huit pavillons : chirurgical, médical, contagieux, libérés, etc… De plus, à l’écart au bord du fleuve, l’asile renfermait une centaine d’aliénés. Les infirmiers transportés étaient logés dans les divers pavillons.

A ma tâche de Médecin-Chef du bagne, de l’hôpital et de la circonscription du Maroni s’ajoutait la tâche ingrate de chirurgien.

Lors de mes deux séjours africains, comme tout colonial de cette époque héroïque d’avant-guerre, j’avais été obligé d’opérer, dans des conditions difficiles certes mais assez rarement. À Saint-Laurent, il en fut autrement : j’étais responsable de milliers de vies humaines et mes connaissances techniques étaient, hélas, bien insuffisantes. Malheureusement, le seul chirurgien de valeur, le Médecin-Commandant Parfaite, était à Cayenne, ville à laquelle une liaison maritime, au plus bimensuelle, nous reliait. J’ai passé des nuits d’insomnie, appréhendant le coup dur. En fait, la baraka aidant, je n’eus pas trop à déplorer mon insuffisance. Je dois cette chance au transporté Barjot, infirmier-chef de la salle d’opérations depuis une dizaine d’années. Il avait acquis des connaissances pratiques en voyant opérer des praticiens qualifiés dont le dernier fut mon ami Parfaite.

Barjot, un homme de 40 ans environ, les cheveux blanchis prématurément, était un beau gaillard de 1,80 m au visage dur, à la musculature impressionnante. Ancien souteneur, il avait tué une femme. De plus, au cours d’un transfert par train, il s’était évadé en blessant un des deux gendarmes qui l’escortaient. Repris, il fut condamné à « perpète ». Il fut pour moi un collaborateur dévoué dont je garde un souvenir ému. Il m’appris à mieux opérer. Chaque jour, nous avions soit une hernie, soit des hémorroïdes (cette dernière opération avait un gros succès pour des raisons difficiles à expliquer ici). Parfois une amputation ou une appendicite. Les premiers jours Barjot qui m’aidait, avait la délicatesse de dire : « Monsieur le Médecin-Chef, M. Parfaite incisait de telle façon », ou bien « Il serrait davantage les fils de fermeture de la paroi. » Et j’écoutais Barjot.

Parfois, quand j’en avais le temps, je faisais de la médecine opératoire à la morgue. Car, hélas, nous avions une mortalité assez importante, comme je l’ai écrit plus haut.

J’ai opéré quelques rares européens ou autochtones. Dans ce cas-là, je faisais appel à mon camarade Hodoyer, du camp de Saint-Jean, qui possédait un talent chirurgical meilleur que le mien. C’est lui qui opérait et j’étais son aide.

C’était donc une activité considérable que les trois médecins de Saint-Laurent exerçaient. Il y avait aussi chaque matin la consultation dans les trois cabinets médicaux, le mien étant réservé au personnel le plus gradé.

Chaque jour, à dix heures, les trois transportés infirmiers de confiance, Barjot, Boizan et Voron quittaient l’hôpital, leur trousse d’infirmier à la main. Ils allaient soigner à domicile nos malades, comme le font tous les infirmiers de France et de Navarre. Correctement vêtus de leur tenue rayée « rouge et blanc » (en long et non en travers comme le montrent tant de films), leur large chapeau de paille sur la tête, ils s’acquittaient avec dévouement de leur travail. Parfois je les croisais dans la rue ; alors ils me saluaient d’un grand coup de chapeau. Parfois aussi, je les voyais entrer dans un estaminet, entre deux courses. C’était bien leur droit à ces hommes qui, quoique « transportés », avaient toute ma confiance.

Mes adjoints, outre leurs fonctions à l’hôpital, devaient régulièrement contrôler les divers camps du Maroni. Je vous ai décrit ces camps et les moyens de déplacement.

La prison du bagne lui-même possédait une infirmerie où, chaque matin, le Médecin-Capitaine Audemard visitait les consultants. Plusieurs infirmiers transportés l’aidaient et surveillaient l’état sanitaire des centaines de réclusionnaires ou de pensionnaires du bagne. Le personnel médical était complété par un pharmacien lieutenant et un gestionnaire, lieutenant d’administration. Comme je l’ai écrit nous habitions chacun, une coquette villa, en bordure de l’hôpital. Quatre infirmières et une sage-femme exerçaient leur métier, sous mes ordres directs. De plus, chaque pavillon avait un surveillant militaire infirmier major.

Les tournées

Les tournées

Avec ce travail considérable, les inspections, loin du Maroni, étaient longues et difficiles. En fait, je suis allé une seule fois à la « Maison forestière » à deux jours de chaloupe en amont de Saint-Laurent du Maroni pour y soigner quelques Indiens ou Noirs.

A deux reprises, le Balata m’a conduit en inspection aux Iles du Salut et à Cayenne, afin d’y contrôler les médecins de ces camps. C’était un voyage de quatre jours, voyage de routine car mes camarades avaient toute ma confiance.

Par contre, chaque mois, je m’évadais de Saint- Laurent, par devoir, et surtout pour une saine détente. J’allais visiter la léproserie libre de l’Acaronany. Ce sont d’émouvants souvenirs. À chaque voyage j’emmenais deux infirmiers « transportés » de l’hôpital, pour leur « faire prendre l’air ». Nous quittions Saint-Laurent dans la matinée, à bord d’une chaloupe de la Pénitentiaire, chauffée au bois, avec son personnel de deux surveillants militaires et l’équipage.

Il fallait descendre les 40 km du Maroni jusqu’à l’embouchure. Là, parfois, si l’occasion se présentait nous « escalions » au camp des Haies[2]. Mais c’était peu fréquent. La chaloupe entrait dans la houle de l’Atlantique pour prendre l’embouchure de la Mana, 20 milles plus au sud. Nous remontions encore quelque vingt milles pour atteindre en fin d’après-midi, le village de Mana.

Des milliers de flamants roses, en saison sèche, étaient posés dans les marécages de la rive droite du fleuve. Tableau ravissant que je ne puis oublier ! Le bruit de la chaloupe ne les troublait pas. On voyait leur long cou, à la recherche d’une proie, se ployer et se relever sans hâte.

A Mana, nous passions la nuit. J’étais invité soit chez le curé, soit chez M. Demougeot, propriétaire d’une scierie.

Avant de quitter le bord, je disais à mes deux transportés : « Messieurs allez coucher où vous voudrez. Rendez-vous demain matin à six heures. » Et jamais je n’ai eu le moindre incident : le lendemain, mes deux infirmiers étaient arrivés avant moi sur le pont de la chaloupe.

Nous partions à six heures au lever du jour et après quelques kilomètres de remontée, la chaloupe entrait dans la crique (rivière) Acarouany, affluent de la rive gauche de la Mana.

L’enchantement commençait. Le soleil éclairait les magnifiques couleurs de la forêt impénétrable qui bordait les deux rives de la rivière. Celle-ci parfois se rétrécissait, se coudait ; de magnifiques draperies de lianes et de plantes vertes, piquées d’orchidées et d’autres fleurs aussi belles, frôlaient la chaloupe. Des perroquets verts, des aras bleus et rouges ou bleus et jaunes, effrayés par les halètements du moteur volaient en jacassant, d’une rive à l’autre. Des colibris, des oiseaux mouches multicolores voletaient sans cesse. Des troncs d’arbres flottaient au fil de l’eau ; parfois, c’était le museau d’un saurien à l’affût. C’était beau et troublant car on sentait la présence d’un monde invisible et dangereux. Je n’ai pas vu d’anaconda, le plus gros serpent du monde. Les indigènes les désignent sous le nom de couleuvre. Par contre, un certain matin, à Saint-Laurent, des Indiens reconnaissants apportèrent à huit, un anaconda de dix mètres, vivant, la gueule bloquée par un gros morceau de bois. La peau était tachetée de couleurs variées. Mais les yeux fixes, aux pupilles verticales produisaient une impression de gêne et presque de peur. Et pourtant le reptile était solidement maintenu par huit gaillards. Mon infirmier « ransporté », Voron, se chargea de l’animal qui fut débité, accommodé évidemment au piment de Cayenne et savouré par mon nombreux personnel transporté.

Voron me demanda de lui fournir de la farine et de l’huile de pied de bœuf. Et quelques jours après, il m’apporta la magnifique peau, bien tannée et très souple (avec la plupart de mes souvenirs, elle a disparu dans l’Atlantique).

D’autres Indiens m’avaient donné deux magnifiques aras, l’un rouge et bleu, l’autre bleu et jaune. Ce sont de gros perroquets, à longue queue, moins amusants que les perroquets verts. Hélas, ces deux oiseaux moururent rapidement de maladie…

Donc après deux heures de navigation, parfois difficile, une avenue d’eau nous permettait d’apercevoir, au loin, la léproserie de l’Acarouany, bâtie sur un plateau dominant la rivière. Le patron de la chaloupe avertissait, par plusieurs coups de sifflets, les trois sœurs vivant dans ce coin perdu de la forêt guyanaise.

Donc après deux heures de navigation, parfois difficile, une avenue d’eau nous permettait d’apercevoir, au loin, la léproserie de l’Acarouany, bâtie sur un plateau dominant la rivière. Le patron de la chaloupe avertissait, par plusieurs coups de sifflets, les trois sœurs vivant dans ce coin perdu de la forêt guyanaise.

Nous approchions, et voyions descendre les trois sœurs, à petits pas, le long de la pente conduisant au débarcadère. Descendu à terre, j’étais chaque fois entouré par elles, et elles manifestaient leur joie : j’apportais le ravitaillement en vivres, en médicaments, les nouvelles du chef-lieu, de quoi les réjouir. La mère supérieure était en Guyane depuis quarante ans ; la plus jeune sœur, Sœur Claire avait contracté la lèpre. Toutes trois étaient gaies, pleines d’entrain.

Arrivé sur le plateau, où s’étalait le village des lépreux, je devais d’abord déjeuner. Les trois sœurs refusant de s’asseoir, me servaient un bon déjeuner, babillant sans arrêt, me racontant les incidents et les petits scandales du mois car les lépreux étaient très « palabreurs ».

Puis je visitais les lépreux, carbet (petite cabane) par carbet. La plupart étaient mariés, parfois avec des femmes saines. Les nouveau-nés n’étaient pas lépreux mais finissaient le plus souvent par être contaminés. Nous ne pouvions empêcher cette cohabitation familiale, l’individu atteint refusant de rester sans sa famille et menaçant de s’évader. Aidé par mes deux infirmiers, je passais ainsi plusieurs heures à examiner trois cents lépreux civils qui étaient en ségrégation à l’Acarouany. Le temps passait vite. Les trois sœurs m’accompagnaient.

A titre documentaire, j’ajoute que j’étais aussi le Maire du village. J’ai marié une fois un couple de lépreux, ceint d’une mini-écharpe tricolore.

La chapelle de l’Acarouany était pratiquement fermée, l’aumônier, le père Renaud, étant mort trois ans auparavant et enterré à l’Acarouany. Le curé de Mana montait rarement, faute de moyens de transport.

Puis nous devions repartir. La chaloupe redescendait la crique. Parfois, je visitais une tribu d’indiens, installés sur la rive droite de la Mana, en amont du village.

Ils étaient une trentaine, vivant de pêche, de la chasse, de maigres cultures. Ils chassaient les poissons à l’arc, fabriquaient des poteries où des figures géométriques étaient dessinées naïvement. Les types d’hommes et de femmes étaient trapus, le cheveu noir et raide, le teint cuivré. Aucune finesse dans les traits.

Et après avoir couché de nouveau à Mana, nous rentrions le troisième jour à Saint-Laurent, fatigués certes mais heureux de cette évasion. Quant à mes deux infirmiers transportés, ils étaient enchantés. Et le travail reprenait son cours.

Il y avait quelques distractions et c’était nécessaire. Le soir vers 18 heures, je me rendais parfois au Cercle de l’Union. Le dimanche, en saison sèche on jouait au football : le club local contre le club de la Pénitentiaire. Les quatre médecins faisaient partie de l’équipe. Un nombreux public bordait le terrain car les distractions étaient rares à Saint-Laurent. A cette époque il n’y avait pas de cinéma. Seul parmi nous quatre, mon ami Audemard, avait la classe d’un bon joueur. Les trois autres médecins étaient figurants plutôt qu’acteurs. La douche bienfaisante apaisait ensuite les muscles douloureux de mes trente-quatre ans d’âge…

Étant chef de service, je dus offrir deux ou trois repas officiels pendant mon séjour. J’étais célibataire et inquiet à la perspective du premier repas où étaient conviés le Directeur, son épouse, mes officiers et leurs épouses, en tout une vingtaine de convives. Igos, mon cuisinier, me conseilla de faire appel à Barjot car Perier, mon second domestique était atteint de folie douce. Perier était soigneux, propre et dévoué comme un chien fidèle. Au bagne depuis 1918, il avait été condamné à perpétuité par les Assises de Draguignan pour l’assassinat d’un gendarme. Il croyait être le fils de Louis XIV et me disait détenir de gros trésors. C’est le seul forçat que j’ai tutoyé, quoiqu’il fût le fils du « Roi Soleil ».

Barjot, vêtu de blanc, s’occupa de l’ornementation de la table, un service impeccable et le repas fut réussi.

Après le départ des invités, je dis à Barjot : « Je vous remercie, çà a très bien marché », et je lui tendis un billet. Alors Barjot : « Je ne veux rien Monsieur le Médecin-Chef, je suis venu parce que vous m’êtes sympathique. »

Certes les reliefs du repas furent joyeusement partagés entre les trois transportés. Mais je n’ai pas oublié cette réponse du caïd Barjot.

J’aurais tellement de souvenirs à narrer. Chacun de mes séjours Outre-Mer a marqué mon existence, soit l’Afrique Noire, soit l’Indochine, où moi aussi, je fus touché par le « Mal Jaune ». Mais la Guyane, le bagne ont laissé en moi des souvenirs uniques, tant à cause du pays étrange que du monde contrasté où je vivais.

De cette expérience du bagne je tirerai un enseignement et une conclusion :

De cette expérience du bagne je tirerai un enseignement et une conclusion :

Pour faciliter le rachat des malfaiteurs mieux vaut douceur que violence, politesse que grossièreté, ce qui ne contrevient aucunement aux exigences d’une nécessaire discipline. Faites-leur crédit, traitez-les en hommes, et ils s’efforceront de mériter votre confiance et le beau titre d’homme.

Leur peine purgée, donnez-leur la chance de s’intégrer dans la société. A cet effet, je propose qu’on leur délivre un casier judiciaire vierge, la Police seule détenant le véritable casier. Alors ils pourront repartir dans une nouvelle vie sans supporter le lourd fardeau du passé, sans être marqués à vie par des stigmates infâmants. Alors et selon un terme à la mode, ils pourront se recycler et gagner honnêtement leur pain.

Je terminerai par une anecdote :

Mon départ définitif de Saint-Laurent pour rejoindre la France Libre eut lieu au début de janvier 1944. Après cinq demandes, j’avais enfin obtenu satisfaction. Comme en raison des événements la relève n’existait pas, ce fut un médecin-capitaine de l’Oyapock, à la frontière du Brésil, qui me remplaça.

Ce matin-là, je réunis dans mon cabinet le personnel libre, c’est-à-dire les infirmiers et les surveillants militaires au nombre d’une dizaine. Tristement, je leur fis mes adieux.

Puis je me rendis au groupe opératoire où étaient rassemblés une vingtaine d’infirmiers « transportés ». À eux aussi je fis mes adieux et je serrai la main.

Barjot le dur, Barjot le caïd, me dit : « Monsieur le Médecin-Chef, on voudrait bien aller avec vous. »

— « Je le sais, Barjot, j’aurais eu confiance en vous tous. »

Et ces vieux truands, ces durs, avaient les yeux humides. Et moi aussi j’avais les yeux humides.

[1] Sur Ullmo, voir Collin Philippe, Matricules, Orphie, 2020.

[2] Camp des Hattes ?

Tags: Acarouany, Audemard, bagne, Barjot, Boizan, Boni, Bonnefond, Bosh, Deuxième Guerre Mondiale, Edmond Georges, Guyane, hôpital, hôpital André Bouron, Igos, infirmier, La Martinière, Lassauguette, Léon Collin, lépreux, Louis Rousseau, Mana, Maroni, médecin, Oyapock, Parfaite, Perier, Philippennet, Saint Laurent du Maroni, Sainz, Santé Navale, Sillages et feux de brousse, TMS, Ullmo, Voron, Yeux Clairs

Imprimer cet article

Imprimer cet article

Envoyer par mail

Envoyer par mail

(4 votes, moyenne: 4,25 sur 5)

(4 votes, moyenne: 4,25 sur 5)