Un médecin au bagne chapitre 10

Fort de son expérience, le docteur Louis Rousseau a décrit un système éliminatoire sur neuf chapitres. Il s’interroge de fait dans les pages suivantes sur les causes cette barbarie carcérale qu’il a pu constater en Guyane. Les chapitres 10 et 11 peuvent sonner comme une conclusion à l’étude entreprise en dressant une comparaison avec les pratiques pénitentiaires métropolitaines et étrangères. L’école, la lecture, le travail permettent-ils de régénérer le condamné dans les geôles françaises ? Sur quelles bases s’effectuent le régime des sanctions et le recrutement des surveillants ? Ces derniers se montrent-ils moins cruels que leurs confrères d’outre-Atlantique ?

Fort de son expérience, le docteur Louis Rousseau a décrit un système éliminatoire sur neuf chapitres. Il s’interroge de fait dans les pages suivantes sur les causes cette barbarie carcérale qu’il a pu constater en Guyane. Les chapitres 10 et 11 peuvent sonner comme une conclusion à l’étude entreprise en dressant une comparaison avec les pratiques pénitentiaires métropolitaines et étrangères. L’école, la lecture, le travail permettent-ils de régénérer le condamné dans les geôles françaises ? Sur quelles bases s’effectuent le régime des sanctions et le recrutement des surveillants ? Ces derniers se montrent-ils moins cruels que leurs confrères d’outre-Atlantique ?

Louis Rousseau doit avouer en introduction sa méconnaissance du terrain. Ici donc, point de méthode empirique mais un travail à partir de quatre types de source écrite. Le propos du médecin puise abondamment dans les textes de lois et les nombreux rapports des Inspecteurs Généraux des Services Administratifs ; il utilise tout particulièrement celui de Roger Capart, paru au Journal Officiel en 1924. L’apport d’un certain nombre de reportages, ceux de Louis Roubaud en 1925 et d’Huguette Godin en 1928 tout particulièrement, mais aussi les témoignages de détenus finissent de compléter le corpus de recherche du médecin. C’est alors une démonstration à charge qu’il produit et qui révèle un engrenage fatal amorcé dès le plus jeune âge. Ainsi, le chemin semble-t-il tout tracé de « l’enfance coupable », gérée par les maisons de correction, les colonies pénitentiaires et autres patronages privés, au sinistre camp forestier de Charvein. La machine à broyer et à éliminer se met en place ; l’anecdote dans le rapport du conseiller Alphonse Richard qui fait suite au livre-reportage de Louis Roubaud – Les enfants de Caïn – en 1925 vient le prouver en conclusion.

Cet épisode édifiant prouve comme l’ensemble du chapitre 10 la participation active d’Alexandre Jacob au livre de son ami, de son « oncle » Louis. Le 6 mars 1929, le journaliste Louis Roubaud écrit à l’honnête cambrioleur, redevenu un homme libre depuis deux ans, pour lui annoncer l’échec des recherches qu’il a pu entreprendre auprès du ministère de la Justice afin de se procurer ce fameux rapport Richard[I]. La lettre, déposée dans le fonds Jacob du CIRA de Marseille est annotée par l’anarchiste :

« Cependant malgré les démarches réitérées que Roubaud fit au ministère de la justice, malgré l’appui des chefs du cabinet et du ministre lui-même, on lui répondit que ce rapport n’existait pas. Et pour cause. Ce rapport du conseiller Richard est une charge des plus accablantes pour les pratiques judiciaires et pénitentiaires françaises. (…) Le conseiller Richard a rempli sa mission avec objectivité, (…). C’est dans ce rapport qu’est cité le cas d’un gosse de dix ans, condamné à onze ans de prison pour avoir volé …. une orange ! »

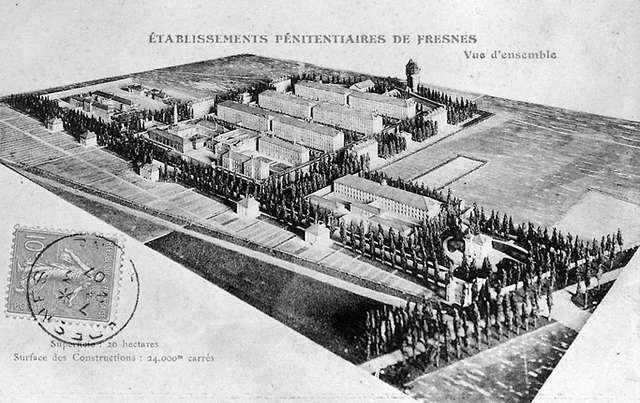

Le projet d’un livre commun sur le bagne est lancé dès les premières rencontres entre les deux hommes aux îles du Salut en 1920. Transféré en métropole en 1925, l’ancien bagnard passe par les centrales de Rennes et Melun avant de terminer à Fresnes sa peine de réclusion en décembre 1927. Ce sont les trois prisons que mentionne Louis Rousseau dans ce chapitre sur les pratiques pénitentiaires comme autant d’exemples d’un système répressif, totalitaire et global, dont « le but est toujours de punir le condamné et de l’exploiter ». L’apport informatif d’Alexandre Jacob devient évident. Faut-il alors voir une espèce d’hommage lorsque Louis Rousseau écrit à la fin de ce chapitre : « Ceux qui se sauvent se sauvent tout seuls, et malgré le système. Reconnaissons qu’ils ont du mérite. » ?

Un médecin au bagne

Editions Fleury, 1930, p.298-328

CHAPITRE X Vue d’ensemble sur la Pratique Pénitentiaire Française

L’âpreté que met l’administration pénitentiaire coloniale à spolier le condamné, son indifférence à toute tentative de sauvetage, son hypocrite cruauté lui sont-elles particulières ? S’expliquent-elles par la gravité réelle ou conventionnelle des infractions criminelles qui motivent la transportation et le rang des Travaux forcés dans l’échelle des peines afflictives et infamantes ? ou par l’éloignement de la métropole et l’insuffisance des contrôles ? Suffirait-il que le législateur, renonçant à de vains espoirs de colonisation pénale, maintienne en France les condamnés aux Travaux forcés pour que le problème pénitentiaire soit résolu ? Et, à ce sujet, que nous donne à penser l’étude du régime de nos établissements pénitentiaires métropolitains ?

Ici je n’ai plus d’expérience personnelle. Je m’en rapporterai d’abord aux textes de loi, décret du 19 janvier 1923 sur le régime de l’emprisonnement individuel, décret du 29 juin 1923 sur celui de l’emprisonnement en commun, loi du 5 août 1850 sur l’éducation et le patronage des jeunes détenus, etc…, ensuite aux observations et aux souvenirs d’hommes ayant subi les rigueurs des prisons, puis aux plus récents reportages de la presse, enfin et surtout aux rapports des inspecteurs généraux des services administratifs, insérés dans le Journal Officiel. A ces derniers je ferai de larges emprunts.

Les inspecteurs avouent, que la plupart des directeurs des maisons centrale n’ont guère d’illusions, sur les possibilités de relèvement des condamnés placés sous leur autorité, et font passer les considérations de cet ordre au dernier rang de leurs préoccupations. C’est avouer que la répression seule les occupe.

C’est par l’école, aussi bien dans les prisons d’adultes que chez les pupilles de l’administration pénitentiaire, que pourrait être obtenu l’amendement qui, pour la plupart des directeurs, reste illusoire. Les maisons centrales, comme aussi les prisons départementales et de concentration sont toutes dotées d’un instituteur. Cet instituteur, nous dit M. l’Inspecteur général adjoint Capart[II] « sert de secrétaire au directeur avec lequel il dirige la circonscription pénitentiaire dont le siège est à la maison centrale. C’est lui qui prépare les travaux un peu confidentiels, notices annuelles des surveillants, correspondance avec l’entreprise. Parfois il coopère aux travaux du greffe, rédigeant les propositions de libération conditionnelle et les états de grâce. Plus rarement il pénètre dans la détention et, s’il arrive qu’il remplisse son emploi d’instituteur, c’est vraiment peu fréquent ». C’est même rare ajouterons-nous, et quand par hasard la classe se fait, elle réunit à peine vingt élèves dans une prison qui compte sept cents hommes. Elle a lieu de onze heures à midi et prive les élèves de promenade. Elle est faite par deux détenus moniteurs pourvus d’un galon vert qui perçoivent en retour une gratification de un sou par jour. L’instituteur ne paraît pas.

Et pourtant l’article 106 du décret du 19 juin 1923 prescrit l’organisation d’un service d’enseignement primaire dans toutes les maisons de concentration et recommande que des lectures et des conférences morales ou instructives soient faites régulièrement. Un étranger, au cours de recherches sur le droit pénal comparé, pourrait, en étudiant ce texte, se laisser prendre à ce bluff, et d’autant mieux que l’école cellulaire existe en tant que local. Dans notre établissement modèle elle fait même double emploi avec, la chapelle, mais on n’y fait jamais l’école. Au reste les entrepreneurs et les confectionnaires ne louent pas les détenus pour qu’une partie de leur temps, soustraite au travail, soit destinée à des fins morales ou éducatives. Ce serait une perte de temps.

L’éducation par la lecture n’est pas mieux comprise. Les établissements les plus généreux accordent un livre par semaine, mais les détenus qui veulent accomplir leur tâche n’ont guère le temps de lire, surtout en hiver. La plupart travaillent le dimanche et le bruit des coups de marteau sur l’enclume rend pénible la lecture à ceux qui observent le repos dominical. Pas de livres écrits dans leur langue pour les détenus italiens, espagnols ou autres, qui, dans certaines maisons centrales – Nîmes – forment le tiers du contingent. Le choix des livres n’est pas judicieux. « Trop de récits d’aventures rocambolesques et trop de romans policiers », dit M. l’Inspecteur général, et il insiste « sur l’intérêt qui s’attacherait à ce que des manuels professionnels fussent mis en plus grand nombre dans les mains des condamnés ». En somme les ouvrages des bibliothèques pénales sont sans intérêt éducatif. Dans certaines maisons centrales les détenus qui ont acquitté leurs frais de justice peuvent acheter un livre après avoir versé 50 francs prélevés sur le pécule de réserve. Encore faut-il que les bureaux du ministère homologuent l’autorisation du directeur. Celui-ci est toujours sévère. Les livres de philosophie ou de sociologie sont tous rejetés comme subversifs. Les pasteurs remettent régulièrement à leurs coreligionnaires des livres de science et de voyages. C’est de cette façon qu’un détenu put lire un jour une relation de la visite de M. G. Clemenceau à la prison de Buenos-Ayres en 1911. Il apprit ainsi qu’en Argentine l’école était faite aux détenus par des professeurs qui professaient, prenaient leur tâche à cœur et obtenaient de très intéressants résultats. Le directeur de la prison, estimant que l’on devait traiter les détenus comme des hommes, avait créé un parloir-jardin, sans grilles, sans agents, tout au moins sans agents indiscrets, d’une contenance de 1.500 personnes, tout autre chose que les parloirs de nos centrales où il est impossible de s’isoler, où une grille sépare, d’un côté parents et agents, de l’autre les détenus, et où il faut hurler pour se faire entendre. M. Clemenceau, que ces pratiques avaient vivement intéressé, disait qu’en France de telles innovations étaient impossibles, la question pénitentiaire étant régie non par des considérations d’école ou de doctrine, mais uniquement par des considérations budgétaires. On peut en dire autant de toutes les questions.

Le régime des maisons centrales comporte l’obligation au travail. Diverses industries sont exploitées – chaussons, filets, chaises, meubles en rotin, pinces à linge, espadrilles, lits en fer, boutons de nacre, galoches, sacs en papier, etc., etc… – quelquefois en régie directe, la plupart du temps à l’entreprise. Dans ce dernier cas, le tarif de la main-d’œuvre pénale est fixé après entente entre l’administration et l’entrepreneur ou confectionnaire. Ce tarif est divisé en deux portions. L’une, correspondant à un travail pénal, va au Trésor et atténue les frais d’entretien du condamné. L’autre, les quatre dixièmes pour les réclusionnaires, correspondant à un travail industriel, va au condamné. De ces quatre dixièmes, deux vont au pécule de réserve et deux autres au pécule disponible ; c’est cette dernière fraction du salaire qui permet au détenu d’améliorer par des achats en cantine son régime alimentaire. Si un condamné peut dans certaines industries faire 200 francs par mois, son pécule de réserve s’augmentera de 40 francs pendant qu’il disposera de 40 francs pour acheter en cantine divers objets autorisés. Si sa peine est de cinq ans il aura pu dépenser en cantine pendant ses cinq ans 2.400 francs, et le jour de sa libération, il disposera de 2.400 francs. Un réclusionnaire est donc beaucoup plus favorisé qu’un forçat. Mais nous avons pris là un tarif relativement élevé. En général les tarifs de la main-d’œuvre pénale sont très bas eu égard à ceux de l’industrie libre. Les chambres syndicales ont pourtant protesté contre la concurrence faite au travailleur libre par les maisons centrales. Elles ont demandé que le détenu ne touche jamais un salaire inférieur aux deux tiers du salaire libre de l’industrie similaire et que l’Etat majore du tiers restant ses prix de vente. Ces demandes n’ont pas eu de suite. D’autre part les commissions des prisons et les inspecteurs ont souvent appelé l’attention des pouvoirs publics sur l’intérêt qu’il y aurait à faire encaisser par le Trésor les bénéfices actuellement effectués par les confectionnaires, à généraliser la régie comme mode de gestion et, quand le travail se fait à l’entreprise, à augmenter les tarifs, c’est-à-dire à louer plus cher la main-d’œuvre pénale à ses habituels exploitants. Ceux-ci défendent âprement leurs intérêts qui s’opposent à ceux de l’Etat et du condamné. Un arrêté du 15 avril 1882 prescrit d’établir d’un côté le prix de la main-d’œuvre libre, le rendement et les frais généraux dans l’industrie libre, de l’autre le rendement et les frais généraux dans l’industrie pénitentiaire ; de là se déduit par un calcul simple le prix de la main-d’œuvre à payer dans la prison. Mais l’application restreinte de cette réglementation a eu pour résultat de maintenir indéfiniment des tarifs provisoires auxquels on demande d’assurer tout juste aux détenus la possibilité de maigres achats en cantine, sans se préoccuper de ce que ceux-ci recevraient dans l’industrie libre pour un travail similaire. De la sorte les tarifs d’avant-guerre, qui étaient déjà bas, ont été très peu augmentés et leur modeste ascension est loin d’avoir été parallèle à celle des tarifs de l’industrie libre. Ils furent pourtant augmentés. Par exemple un détenu tâché à 4 fr.50 par jour en 1926 eut sa tâche portée à 6 francs en 1927. C’est le moins qui pouvait se produire. Le prix de la vie augmentant sans cesse, l’administration et l’entreprise se virent obligées de porter l’autorisation d’acheter en cantine de 2 fr.25. à 4 fr.50 par jour. Les 6 francs de tâche comportant une recette quotidienne de 1 fr.50 au pécule disponible, le détenu avec ses trente sous reste encore loin de pouvoir jouir de l’autorisation d’acheter pour 4 fr.50 de marchandises. En fin de compte, il est moins payé qu’avant.

Contre l’augmentation des tarifs les confectionnaires luttent par tous les moyens. Ils arguent du prix de leur outillage, font valoir que la journée de travail qui était, de dix à douze heures avant la guerre n’est plus aujourd’hui que de six à sept heures, se plaignent aussi des interruptions incessantes du travail : c’est la visite médicale à laquelle est venu s’ajouter depuis 1922 le traitement spécial antivénérien ; c’est le prétoire, le parloir, l’école, la douche, la toilette, la distribution de café, la coupe des cheveux et le rasage des détenus. Enfin ils prétendent, à tort ou à raison, que l’administration retire des ateliers pour les mettre au service général – travaux en régie, vestiaire, lingerie, literie, infirmerie, cantine et entretien des bâtiments – les détenus les meilleurs. Tout cela, ce sont de mauvaises raisons. Plus leur outillage est perfectionné, plus intense est le rendement qu’ils obtiennent. La journée de travail varie, suivant les maisons centrales, de 8 heures à 9 heures en été et de 8 heures à 8 h. 30 en hiver. La visite médicale a lieu trois fois par semaine dans une prison, tous les jours dans une autre, et en général de 9 heures à, 10 heures du matin. Elle se fait à toute vitesse et les détenus, aussitôt visités, réintègrent l’atelier. Le traitement vénérien appliqué à 8 ou 10 % de l’effectif est vivement opéré. Le parloir a lieu le dimanche, matin et soir. Il est ouvert une fois dans la semaine, de 10 heures à midi, et le détenu n’y séjourne que vingt minutes. L’école, quand elle se fait, se fait pendant l’heure de la promenade, à 3 % à peine de l’effectif. Pour économiser le temps, le café se distribue à l’atelier. A l’atelier aussi sont faites, par deux ou trois détenus perruquiers, les coupes de cheveux et de barbes, car le dimanche ne suffirait pas à tondre et raser tout l’établissement.

Contre l’augmentation des tarifs les confectionnaires luttent par tous les moyens. Ils arguent du prix de leur outillage, font valoir que la journée de travail qui était, de dix à douze heures avant la guerre n’est plus aujourd’hui que de six à sept heures, se plaignent aussi des interruptions incessantes du travail : c’est la visite médicale à laquelle est venu s’ajouter depuis 1922 le traitement spécial antivénérien ; c’est le prétoire, le parloir, l’école, la douche, la toilette, la distribution de café, la coupe des cheveux et le rasage des détenus. Enfin ils prétendent, à tort ou à raison, que l’administration retire des ateliers pour les mettre au service général – travaux en régie, vestiaire, lingerie, literie, infirmerie, cantine et entretien des bâtiments – les détenus les meilleurs. Tout cela, ce sont de mauvaises raisons. Plus leur outillage est perfectionné, plus intense est le rendement qu’ils obtiennent. La journée de travail varie, suivant les maisons centrales, de 8 heures à 9 heures en été et de 8 heures à 8 h. 30 en hiver. La visite médicale a lieu trois fois par semaine dans une prison, tous les jours dans une autre, et en général de 9 heures à, 10 heures du matin. Elle se fait à toute vitesse et les détenus, aussitôt visités, réintègrent l’atelier. Le traitement vénérien appliqué à 8 ou 10 % de l’effectif est vivement opéré. Le parloir a lieu le dimanche, matin et soir. Il est ouvert une fois dans la semaine, de 10 heures à midi, et le détenu n’y séjourne que vingt minutes. L’école, quand elle se fait, se fait pendant l’heure de la promenade, à 3 % à peine de l’effectif. Pour économiser le temps, le café se distribue à l’atelier. A l’atelier aussi sont faites, par deux ou trois détenus perruquiers, les coupes de cheveux et de barbes, car le dimanche ne suffirait pas à tondre et raser tout l’établissement.

Quoiqu’il en soit, l’administration n’a jamais eu la volonté ou l’autorité suffisante pour obtenir des confectionnâmes des conditions d’entreprise plus avantageuses pour l’Etat et les détenus. Comment d’ailleurs pourrait-elle poursuivre la révision des tarifs d’entreprise puisqu’elle-même néglige de réviser ses propres tarifs ? Il arrive même que dans les ateliers de la régie, les tarifs sont inférieurs à ceux des entreprises, et que le travail dans ces ateliers soit considéré par les détenus comme une défaveur.

Une fois la tâche établie par l’administration, d’accord avec le confectionnaire, il faut, bien entendu, que le condamné l’accomplisse. Les défauts de tâche donnent lieu à des sanctions diverses. « Dans la plupart des cas les facilités d’achat en cantine sont restreintes pour les défaillants », se contente de dire M. Breton, inspecteur général adjoint dans son rapport publié au Journal Officiel du 3 novembre 1925. C’est exact, mais incomplet, car l’inspecteur ne dit pas comment s’opère très souvent la restriction. Bien qu’aucune disposition n’autorise les directeurs à prélever des amendes sur le produit du travail des détenus, tous les directeurs le font. Reprenons notre détenu tâché à 6 francs par jour. Si à la fin du mois il n’a pas produit une somme égale à 6 multiplié par le nombre de jours ouvrables, c’est-à-dire 150 francs, et n’a par exemple atteint que 120 francs le directeur prélèvera non sur le pécule global, mais sur le seul pécule disponible la somme de 30 francs au profit du Trésor. Son pécule disponible, c’est-à-dire son gain mensuel utilisable de 37 fr.50 est réduit à 7 fr.50. C’est peu quand, d’autre part, on est autorisé à acheter 4 fr.50 de vivres en cantine par jour. Ces amendes sont fréquentes. Elles ont frappé quelquefois des individus qui, dans la suite, ont été reconnus incapables d’accomplir leur tâche.

Tout ceci montre bien que, pas plus que dans la peine des travaux forcés, le but rééducateur du travail n’est ici poursuivi. Le profit du Trésor, la diminution des charges de l’Etat et les bénéfices des confectionnaires, préoccupent seuls une administration pour laquelle le travail pénal est avant tout un moyen disciplinaire, une punition. Tout ce qu’on peut dire c’est que les conditions du travail pénal sont moins dures qu’au bagne, que la punition est moins sévère.

Voyons maintenant dans quel esprit ont été instituées les sanctions disciplinaires et les récompenses, et surtout dans quel esprit sont appliquées ces sanctions.

Les règlements imposent la tenue quotidienne du prétoire. Cette règle n’est pas suivie. Dans telle maison centrale il n’y a prétoire qu’une fois la semaine ; c’est deux fois à la prison modèle de Melun. « Il importe d’éviter – je cite maintenant le rapport de M. Capart, inspecteur général adjoint – que la prévention ne se prolonge dans une attente injustifiée, surtout lorsqu’il y a envoi en cellule immédiat. Le principe posé que toute infraction commise doit être jugée dans les vingt-quatre heures demeure aussi impérieux que par le passé… Les réclamations des détenus portent parfois sur la difficulté qu’ils éprouvent à se justifier, étant donnée la rapidité avec laquelle sont menées ces audiences… Le détenu comparant doit pouvoir faire entendre ses explications.

Pour ce qui est des audiences de réclamations… nous avons eu l’occasion de constater dans une maison centrale du Nord-Ouest que les détenus devaient d’abord solliciter du directeur, par lettre, l’autorisation de se présenter à l’audience du samedi et exposer en même temps le motif de leur demande. Souvent un « sans objet » supprimait pour ce détenu le droit qu’il tient des règlements. Il convient que la comparution du réclamant soit effective… ; il est de plus désirable qu’elle soit individuelle, c’est-à-dire isolée. Or cela n’existe que dans peu de maisons et seulement sur une demande spéciale du détenu, qui masque souvent une dénonciation.

La discipline varie d’un établissement à l’autre, suivant les conceptions des directeurs ; les uns ne voient dans la sanction que le côté répressif, d’autres, par une plus subtile gradation des punitions, par la pratique des sursis, plus que par la rigueur de la sanction, espèrent trouver un revirement de conscience chez les punis. Les uns comptent sur 1’harassement physique qui résulte du séjour à la salle de discipline, d’autres ont foi dans une influence moralisatrice de l’isolement cellulaire, les uns punissent par la privation de nourriture, les autres par la suppression des envois d’argent, nous avons même constaté qu’un directeur avait placé l’amende au profit du Trésor au premier rang des sanctions distribuées dans sa maison… Punir d’une amende de 10 francs un détenu sur lequel a été trouvé un crayon ne nous semble pas devoir être un exemple à généraliser ».

Ces remarques de l’inspecteur ont besoin d’être complétées. Il faut voir l’esprit dans lequel est accordé le sursis dans les rares prisons où il est accordé. C’est toujours l’utilité qui régit l’octroi du sursis, non la morale, et c’est toujours un homme dont la présence est utile à l’atelier qui en bénéficie. Par exemple un détenu porteur d’une cigarette se voit infligé quarante-cinq jours de cellule ; un autre détenu commet une tentative d’homicide avec préméditation et guet-apens caractérisé sur un de ses camarades d’atelier, fait vingt-deux jours de cellule et reparaît à l’atelier parce que bon ouvrier typographe. Cela juge un système. Quant aux amendes ce n’est pas un, mais presque tous les directeurs qui les infligent, non pas dans les cas de dégradation ou de détérioration des matières, ce qui est régulier, mais hors de propos.

« Il est équitable, continue l’inspecteur, de sanctionner plus légèrement les bavardages à l’atelier ou sur les préaux qu’aux dortoirs où la possibilité d’un désordre justifie une répression plus rigoureuse qui va souvent, en réalité, jusqu’à la punition de la salle de discipline. On doit souhaiter que les privations d’ordre alimentaire soient appliquées judicieusement… et qu’il ne soit recouru que modérément à la mise au pain sec, le détenu devant conserver une certaine force physique pour continuer son travail… Rappelons que les instructions ministérielles n’ont prévu la mise au pain sec que pour trois jours consécutifs. Si la punition s’étend à un plus grand nombre de jours… il doit exister une interruption de la punition le quatrième jour… » Plus loin l’inspecteur rappelle aux agents « qu’ils ne doivent porter la main sur les détenus que pour s’assurer de leur personne et s’ils font mine de résister. Toute violence est expressément interdite ». L’inspecteur n’en dit pas plus long sur ce sujet. Il en aurait sans doute long à dire, car s’il est exact que certains directeurs – Melun ces dernières années par exemple – se montrent intraitables sur la question des sévices, il est d’autre part avéré qu’à Poissy on assomme, qu’à Riom on éreinte, qu’à Nîmes on cogne, qu’à Fresnes on passe à tabac et qu’à Thouars on a fait encore mieux. Les directeurs ou gardiens chefs qui interdisent les sévices de cet ordre sont des exceptions. Notons qu’aux termes des prisons affectées à l’emprisonnement individuel il est interdit à tous les employés et agents de l’Administration pénitentiaire de se livrer à des actes de violence sur les détenus. Ce texte prévoit dans ce cas les sanctions qui relèvent des articles 309 et suivants du Code pénal. Sous la troisième République il n’y eut jamais d’agents condamnés. En 190.., le surveillant-chef et le greffier de la maison d’arrêt de Toulon, accusés par deux gendarmes qui avaient conduit à cette prison un détenu bien portant d’avoir tué ce détenu, furent traduits pour meurtre volontaire devant les assises du Var. Ils furent acquittés. Les deux agents reprirent leurs fonctions dans une autre prison. Ils avaient tué le détenu dans un cachot. Le rapport du médecin-légiste était accablant. Les agents assassins, beaucoup plus rares qu’en Guyane, sont toujours impunis ici comme là- bas. L’autorité croit se renforcer en excusant l’homicide commis par son représentant sur son ressortissant, par le supérieur sur l’inférieur.

L’inspecteur critique la manière dont se fait la punition de la salle de discipline. Le lecteur connaît cette punition, nous l’avons décrite au début de ce travail ; nous avons dit que le législateur de 1925 l’avait rayée de la pratique pénitentiaire coloniale. Nous formons ici le souhait que la pratique métropolitaine, en attendant une heureuse métamorphose, se débarrasse de ce procédé barbare et inefficace de dressage.

Puis il passe à la cellule. Cette punition, dit-il, « n’est généralement redoutée que parce qu’elle entraîne la mise au pain sec trois jours sur quatre ; mais prolongée dans des conditions restrictives, elle peut déterminer chez les détenus un affaiblissement général ou une cérébralité morbide qu’il convient de prévenir en faisant examiner très attentivement et à des intervalles rapprochés ces punis par le médecin. Cependant lorsque le médecin prescrit dans tous les cas le rétablissement des vivres après un mois de cellule (un directeur peut en infliger trois), nous estimons que cette généralisation est excessive. C’est affaire de constitution physique pour chacun des détenus et non une question de principe ; cette bienveillance appliquée automatiquement enlève à la peine son principal caractère répressif et risque d’en diminuer l’exemplarité ». En somme, cet inspecteur voudrait qu’on affamât, sans trop affamer. Sait-il bien ce qu’il veut ? Cette partie de son rapport est très faible. Cette croyance naïve que l’on peut atteindre chez un homme un état de faim, une sorte de seuil de besoin de l’estomac, assez douloureux pour punir, pas assez vif toutefois pour compromettre la santé, comment s’étonner de la rencontrer chez un homme qui possède sans doute de vastes connaissances de droit et d’administration mais aucun principe de biologie ? Ne l’avons-nous pas rencontrée chez M. Léveillé, professeur de droit criminel ?

D’autre part l’inspecteur exprime la crainte que l’absence du chauffage central dans la plupart de nos prisons ne fasse hésiter les directeurs à punir de cellule en hiver les détenus qui ont commis de graves infractions à la discipline. Les directeurs n’hésitent pas tous et la punition de cellule en hiver est un véritable supplice du froid. La promenade des punis de cellule a lieu tous les deux jours, c’est la règle, mais dure trente minutes à peine au lieu d’une heure comme il est prescrit. Le médecin ne visite jamais les détenus dans leurs cellules comme le veut l’article 69 du décret du 19 janvier 1923. Ajoutons enfin que l’occlusion de la fenêtre par un volet plein, qui est une aggravation prévue de la punition de cellule est pratiquée par système dans certaines maisons (Fresnes).

D’autre part l’inspecteur exprime la crainte que l’absence du chauffage central dans la plupart de nos prisons ne fasse hésiter les directeurs à punir de cellule en hiver les détenus qui ont commis de graves infractions à la discipline. Les directeurs n’hésitent pas tous et la punition de cellule en hiver est un véritable supplice du froid. La promenade des punis de cellule a lieu tous les deux jours, c’est la règle, mais dure trente minutes à peine au lieu d’une heure comme il est prescrit. Le médecin ne visite jamais les détenus dans leurs cellules comme le veut l’article 69 du décret du 19 janvier 1923. Ajoutons enfin que l’occlusion de la fenêtre par un volet plein, qui est une aggravation prévue de la punition de cellule est pratiquée par système dans certaines maisons (Fresnes).

Pour terminer cet examen des sanctions disciplinaires redonnons la parole à l’Inspecteur : « … Outre les cellules proprement dites, il subsiste encore dans les maisons centrales des cachots situés généralement au sous-sol. Ce sont des pièces parfois sans air ni lumière, très humides et, pour ainsi dire, jamais utilisées. Nous estimons que le temps est passé de ces rigueurs.

Quant à la mise aux fers, cette pénalité a disparu des maisons centrales sauf dans des circonstances très exceptionnelles de rébellion. Un inspecteur général a pu constater ainsi» que les cachots d’un établissement qu’il a visité comportent encore, fixé au mur un crampon de fer destiné à attacher le puni à la chaîne. Il y est quelquefois recouru pour une période de sept ou huit jours ». L’inspecteur reconnaît donc que la peine des fers est appliquée et c’est moins exceptionnellement qu’il le dit. Il termine son rapport sur les sanctions disciplinaires par cette phrase : « Nous nous élevons avec force contre son application (la peine des fers) à des détenus suspects d’aliénation mentale, dont la place est, non pas au quartier disciplinaire mais à l’infirmerie ». Et nous, nous pensons que la mise aux fers devrait être prohibée en France comme elle l’est en Guyane depuis 1925.

Les récompenses – article 70 du décret – sont comme les punitions, d’ordre alimentaire. Il y a cependant l’autorisation d’acheter des livres, de porter des souliers vous appartenant trois mois avant la libération et de conserver dans sa cellule des photographies de famille. Les récompenses usuelles sont d’acheter en cantine un demi-litre de vin, ou encore de prélever sur le pécule en réserve, ou de recevoir de l’argent de sa famille pour faire des achats en cantine. Ces autorisations sont largement données : elles font l’affaire de l’entrepreneur ou de l’économat.

Il y a aussi des galons de conduite qui s’obtiennent après six mois sans punition et des galons de travail attribués après six mois sans défaut de tâche. « Dans certaines maisons, dit l’inspecteur, les titulaires des galons mangent au réfectoire à une table spéciale, par opposition aux punis de pain sec, séparés aussi du reste des autres condamnés et nous avons trouvé un directeur qui envisage le moyen d’autoriser les détenus deux fois galonnés à manger dans des assiettes de faïence au lieu de la gamelle de métal ». L’inspecteur ne blâme pas ces procédés. Nous estimons que ce sont là des récompenses appropriées à l’âge de l’école maternelle. Si on réglementait que tout détenu qui, dans le mois, a atteint tel chiffre de salaire verra sa peine réduite de tant de semaines, j’ai idée que cette récompense-là serait autrement stimulante et autrement utile à la société que les sottises du règlement actuel.

« Dans un autre ordre d’idées, poursuit l’inspecteur, nous avons constaté la distribution de rations supplémentaires, un ou deux jours par semaine, quelquefois plus, suivant les galons ; nous ne nous élevons pas contre une décision de cette nature quoiqu’elle constituerait, si elle se généralisait, une dépense pour le Trésor ; encore faudrait-il cependant que l’administration centrale autorisât l’introduction de semblables faveurs, mais nous ne saurions l’approuver lorsque les gamelles supplémentaires sont prises sur la part normale des détenus ». L’inspecteur reconnaît donc la façon délictueuse dont l’administration pénitentiaire gratifie les détenus. Quand elle en emploie un ou plusieurs pour ses besoins et qu’elle veut les gratifier elle leur donne des quarts de vin de rabiot, ce qui est un vol au préjudice de ceux qui ont commandé du vin en cantine, ou bien une double ration normale ce qui est toujours un vol au préjudice de l’ensemble des détenus.

Enfin il est encore un moyen pour l’administration de reconnaître la bonne volonté des détenus, c’est de leur attribuer des postes de faveur : elle crée alors des prévôts, chargés de l’école ou de la surveillance des dortoirs. Ces prévôts payés un sou par jour et gratifiés aux dépens de leurs co-détenus rappellent les porte-clés du bagne guyanais.

« Le plus sûr stimulant pour les détenus susceptibles de comprendre l’intérêt de se bien conduire pendant leur séjour en maison centrale, ce serait encore, dit M. l’Inspecteur Capart, la perspective de la libération conditionnelle…

…Toutefois, dans les conditions actuelles, le mécanisme de la libération conditionnelle est imparfait. Les patronages n’existent guère, à vrai dire, auprès des maisons centrales, et la plupart des détenus arrivant à la moitié de leur peine se trouvent dans l’impossibilité de se procurer le certificat de travail à la sortie, qui est régulièrement indispensable pour que le dossier soit transmis au Ministère… Dans telle maison centrale d’un effectif de 700 détenus, 250 se trouvant à moitié peine n’ont pu être proposés au ministère pour cette raison ». A ces remarques de l’inspecteur nous ajouterons que, en fait, il n’y a pas plus de huit pour cent de libérations conditionnelles dans une prison comme Melun, et que la moitié au moins de ceux qui en bénéficient l’obtiennent par des moyens de haute protection ou pécuniaire. C’est deux mille francs par année. Pour bénéficier de cinq années il faut verser dix mille francs.

Malgré les progrès réalisés depuis quelques années dans l’hygiène des prisons, beaucoup reste à faire dans ce domaine. Dans plusieurs maisons centrales les dortoirs sont dépourvus de lavabos et le lavage des condamnés a lieu à l’atelier, hâtif et fragmentaire. Si un détenu arrive à la prison sans le sou, il lui faudra quelquefois travailler tout un mois pour pouvoir, les comptes arrêtés, en toucher quelques-uns. Sans argent, pas de savon. C’est donc le régime de la crasse, car la plupart des travaux sont salissants. Assurément les cellules sont vastes, bien éclairées, munies de water-closets à eau courante dans certaines maisons cellulaires. Il faudrait du savon.

La composition du régime alimentaire – article 71 du décret – est fixée par l’administration. Il comporte deux régimes gras par semaine. La nourriture, meilleure que celle du bagne guyanais, n’est ni bonne, ni saine. Les restes fermentés de la veille sont toujours mélangés avec la soupe du jour. Les légumes secs, haricots et lentilles, macèrent un jour entier avant d’être mis à cuire, mauvaise pratique qui amorce les fermentations et rend leur digestion difficile. Le pain est le plus souvent mal cuit. Les détenus reconnaissent que les vivres de cantine sont en général de bonne qualité, mais tout ce qui devrait être distribué chaud, le ragoût par exemple, est toujours distribué froid. Enfin il est constant que de petits vols soient commis entre la cuisine et la cellule du détenu pendant la distribution. C’est peu de chose à côté de ce qui se passe en Guyane.

La literie des détenus est bonne. Le vestiaire d’hiver est dans la plupart des maisons centrales en très mauvais état. Signalons en passant le port obligatoire du capuchon pour les condamnés cellulaires. Cette mesure a pour but de prévenir les communications visuelles entre détenus. Certains directeurs ne suivent pas cette mesure – Rennes. Là où elle est suivie, elle n’est pas appliquée rigoureusement et manque son but. Elle est un prétexte à punitions et caricature le détenu sans aucune utilité.

Je suis peu renseigné sur l’état sanitaire de nos prisons métropolitaines. Les inspecteurs se plaignent de la rapidité avec laquelle les médecins passent la visite et de leurs irrégularités. Il me semble que la visite en vitesse est une nécessité du régime tel qu’il est compris par les directeurs. Quand il y a soixante malades à la visite, si le médecin consacrait trois minutes à l’examen de chacun, les inspecteurs eux-mêmes s’élèveraient contre la perte de temps et le médecin ne se contenterait plus d’un traitement de 2.500 francs, même avec l’espoir si réconfortant pour quelques-uns d’entre eux, d’être un jour honoré d’une décoration. Retenons ce fait signalé par l’inspecteur : « La mortalité dans les maisons centrales est remarquable par la place terrifiante qu’y prend la tuberculose », et notons comme un progrès intéressant l’institution dans nos prisons de la prophylaxie vénérienne.

Pour terminer cette étude résumée du régime des prisons métropolitaines, je voudrais permettre au lecteur à qui j’ai montré ce qu’était le personnel pénitentiaire colonial de se faire une idée du personnel métropolitain. Dans ce but, je ne saurais mieux faire que citer encore le très instructif rapport de l’inspecteur général adjoint auquel j’ai déjà tant emprunté :

« La législation des emplois réservés » – aux anciens militaires et aux mutilés de guerre – « intéresse l’administration pénitentiaire tant au point de vue du personnel administratif, qui doit y puiser les quatre cinquièmes de ses commis et la moitié de ses instituteurs, qu’au point de vue du personnel de surveillance, réservé en totalité à l’armée, qu’il s’agisse de commis greffiers ou de simples surveillants.

Le recrutement militaire peut fournir aux cadres pénitentiaires un contingent d’agents fermes et disciplinés, ou de commis possédant déjà une certaine connaissance des méthodes administratives…, mais il importe que l’accession à l’emploi soit subordonnée à la possibilité pour les bénéficiaires de remplir convenablement l’emploi sollicité. Or ce recrutement, tel qu’il nous semble être compris par les autorités militaires, a révélé plutôt une tendance à « caser » des candidats qu’à leur trouver un emploi correspondant à leurs facultés. D’une façon générale… il n’est pas tenu suffisamment compte des besoins des administrations civiles où l’on a introduit des candidats infirmes et illettrés.

Le recrutement militaire peut fournir aux cadres pénitentiaires un contingent d’agents fermes et disciplinés, ou de commis possédant déjà une certaine connaissance des méthodes administratives…, mais il importe que l’accession à l’emploi soit subordonnée à la possibilité pour les bénéficiaires de remplir convenablement l’emploi sollicité. Or ce recrutement, tel qu’il nous semble être compris par les autorités militaires, a révélé plutôt une tendance à « caser » des candidats qu’à leur trouver un emploi correspondant à leurs facultés. D’une façon générale… il n’est pas tenu suffisamment compte des besoins des administrations civiles où l’on a introduit des candidats infirmes et illettrés.

Des candidatures se sont manifestées au petit bonheur et, malheureusement, ont été accueillies trop facilement, On ne se préoccupe pas toujours suffisamment de la conduite passée du demandeur. Tel commis avait subi une condamnation de plusieurs années, ce n’était pas pourtant un titre pour le placer dans l’administration pénitentiaire… Tel charretier, promu bureaucrate, n’a pas le moindre rudiment d’orthographe et de syntaxe. Voici un commis qui, dans une dictée de quinze lignes, fait sept ou huit fautes lourdes de grammaire, en voici un autre dont l’écriture est celle d’un enfant de dix ans…, un autre dont le dossier ne comporte pas d’épreuves sur les connaissances exigées par l’emploi. Nous avons également trouvé deux surveillants dont les livrets militaires mentionnaient la réforme, l’un pour troubles mentaux, l’autre pour idiotie. Les certificats n’avaient-ils pas, dès lors, été délivrés avec quelque légèreté ?

Il est vrai que dans la généralité des cas les inconvénients dénoncés ci-dessus pourront être limités aux seuls cadres subalternes. Ne perdons pas de vue cependant que, dans l’administration qui nous occupe les 4/5 des emplois supérieurs sont réservés aux comptables issus eux-mêmes, pour une proportion identique, du recrutement militaire, et nous devons nous représenter ce que seront ces cadres dans dix ou quinze ans, lorsqu’ils ne comprendront plus, en majorité, que des employés comme ceux dont nous avons noté l’insuffisance. C’est là un point inquiétant… »

Et, parlant spécialement des surveillants ordinaires récemment promus, l’inspecteur remarque : « Il importe de veiller à la sobriété des nouveaux venus et, d’autre part, aux tentations de trafic avec les détenus qui peuvent assaillir un jeune agent à la conscience hésitante. Dans leur intérêt même l’attention des jeunes agents doit être appelée sur le caractère, non seulement délictueux, mais aussi dégradant, de telles pratiques, dont souffrirait l’honneur du corps pénitentiaire tout entier ».

Ici j’interromps l’inspecteur pour lui faire remarquer que les hésitations du jeune agent à son entrée dans la carrière disparaissent bien vite devant les exemples venus de haut. S’il n’arrivait pas que certain haut fonctionnaire se fasse habiller et chausser au rabais, lui, sa femme, sa fille et son chauffeur par le tailleur et le cordonnier de la maison centrale de son département, que les économes et des directeurs aient la faiblesse – et pour cause – de tolérer le coulage dans les magasins, les agents subalternes qui, malgré la défense aux détenus de fumer, leur vendent le paquet de tabac dix, vingt et vingt-cinq francs, seraient peut-être moins nombreux.

« Si l’on ne rencontre qu’assez rarement des excédents et des déficits dans le dénombrement des objets à l’unité », nous dit l’inspecteur à propos de la tenue des magasins, « par contre il est extrêmement rare pour les denrées au poids, de trouver une parfaite concordance entre les écritures et la situation de fait. Ici c’est une différence de 130 kilos de savon blanc, ailleurs de 12 kilos de chocolat, de 12 litres de vin, de 18 litres de vinaigre, etc… Cela donne naturellement à penser que les récolements nécessaires sont trop rarement effectués par les économes et encore moins par les directeurs ».

En somme nous retrouvons dans nos prisons métropolitaines affectées à l’emprisonnement individuel et à l’emprisonnement en commun le même esprit que dans les bagnes de la Transportation. Le but est toujours de punir le condamné et de l’exploiter. Aucun souci, nulle part, de le préparer à sa libération.

***

C’est dans ce même esprit déplorable que sont administrées nos colonies pénitentiaires et correctionnelles destinées à l’enfance coupable, primitivement appelées maisons de correction. Ces établissements ont donc changé de nom. C’est tout ce qu’on a changé, mais la chose subsiste : la honteuse exploitation de l’enfance coupable, on dirait plus justement de l’enfance abandonnée et maltraitée.

C’est dans ce même esprit déplorable que sont administrées nos colonies pénitentiaires et correctionnelles destinées à l’enfance coupable, primitivement appelées maisons de correction. Ces établissements ont donc changé de nom. C’est tout ce qu’on a changé, mais la chose subsiste : la honteuse exploitation de l’enfance coupable, on dirait plus justement de l’enfance abandonnée et maltraitée.

Ces colonies sont régies par la loi du 5 août 1850 sur l’éducation et le patronage des jeunes détenus. Pénitentiaires, elles sont pour la plupart publiques, quelques-unes privées, affectées les unes aux garçons, les autres aux filles. Elles sont affectées aux mineurs de 13 à 16 ans condamnés à moins de deux ans d’emprisonnement, aux mineurs de 13 à 18 ans acquittés pour défaut de discernement, aux mineurs de 21 ans, pupilles indisciplinés de l’Assistance publique. Correctionnelles, elles sont publiques et destinées aux mineurs de 21 ans relégables, aux mineurs de 13 à 16 ans, condamnés à plus de deux ans d’emprisonnement, aux indisciplinés de tous les autres établissements.

Depuis 1850 la législation de l’enfance coupable s’est enrichie de textes nombreux. Le plus important est la loi du 22 juillet 1912 sur les Tribunaux pour enfants et adolescents et sur la liberté surveillée. Cette loi a fixé à 13 ans la période d’irresponsabilité pénale absolue, spécialisé les tribunaux et les magistrats qui s’occupent des affaires concernant les mineurs et modifié la procédure de ces affaires. Elle a surtout rendu possible la remise de l’enfant coupable à sa famille ou à un tiers, personne ou institution charitable, sous le régime de la liberté surveillée avec le contrôle permanent du Tribunal par l’intermédiaire d’un délégué.

Depuis lors, de nombreuses institutions charitables recueillirent les mineurs que les tribunaux leur confiaient. Les patronages recevaient de l’Etat, en vertu de la loi de 1912, la somme de 2fr.50 par enfant et par jour. Le plus souvent ils plaçaient les pupilles et, tantôt touchaient une seconde indemnité sur leurs salaires, tantôt se contentaient de les vendre pour la somme de 1 franc par jour, gardant ainsi la somme de 1 fr.50. Le rapport de M. l’Inspecteur général Imbert, publié dans le Journal Officiel du 3 novembre 1925, critique le mode de gestion de ces œuvres de bienfaisance qui n’étaient et ne sont encore que des sociétés d’exploitation de l’enfance. Une circulaire de M. le Garde des sceaux réduit les 2 fr.50 à 0 fr.70 quand le patronage ne garde pas l’enfant et le place. Mais cela n’empêche pas l’enfance d’être toujours exploitée. Depuis cette époque, M. l’Inspecteur général Rouvier a montré, dans un très édifiant rapport au ministre de la Justice, la cupidité, le manque de scrupules, la carence éducative des œuvres de bienfaisance[3]. Toutes occupent leurs pensionnaires à leur propre service et les emploient « au petit bonheur, sans sélection, sans discernement, sans qu’il soit fait aucun effort en vue de leur donner une orientation professionnelle ». Par exemple les enfants seront occupés six heures par jour à confectionner des étiquettes pour colis à expédier par chemin de fer. Placés chez des patrons ils travailleront dix, douze, quatorze heures et seront souvent mal nourris. La plus grande partie de leurs gages retourne au patronage, le reste passe en frais de route, frais de justice, frais de médecins. S’ils travaillent au patronage, celui-ci leur délivre non un salaire, mais une gratification hebdomadaire dérisoire que les amendes, données à tout propos, réduisent au point que la constitution d’un pécule convenable est impossible. C’est ainsi qu’en 1926 les mineurs d’un patronage n’ont touché que 190.695 francs sur 1.286.300 francs de salaire. Si l’enfant proteste, se bute ou s’enfuit, c’est l’envoi en colonie pénitentiaire ou correctionnelle.

Le fonctionnement de ces œuvres charitables échappe au contrôle de l’Etat. La liberté surveillée qu’il a instituée n’est donc qu’un mot. Le contrôle judiciaire n’existe pas. On ne saurait exiger des magistrats, dont tous les instants sont pris par la besogne courante, de s’informer des milliers d’enfants éparpillés sur tout le territoire. Ces magistrats ont donc des délégués, mais ces délégués sont précisément les présidents des patronages sous l’œil indulgent de qui se perpétue l’exploitation de l’enfance.

La plupart de ces œuvres, surtout celles qui sont religieuses, échappent au contrôle administratif aussi bien qu’au judiciaire. A cet égard voici ce que nous dit M. l’Inspecteur général Rouvier, des couvents où sont placées par les patronages sept ou huit cents filles : « Quant aux conditions matérielles, morales, éducatives, professionnelles, dans lesquelles sont placées les fillettes et jeunes filles enfermées dans les « Bon Pasteur », on ne peut pas ici se prononcer. Les règles de contrôle administratif d’institutions aussi particulières n’ayant pas encore été précisées, l’inspecteur ne peut guère se borner qu’à un appel de noms et à une visite discrète de ceux des locaux qui lui sont ouverts ».

L’Etat, certes, doit pouvoir contrôler ses pupilles. N’est-il pas plus urgent encore qu’il exerce d’abord ce contrôle sur lui-même, dans les établissements qu’il régit ? Peut-il se donner comme modèle ?

La population des colonies pénitentiaires et correctionnelles de l’Etat est d’une hétérogénéité néfaste. A côté de mineurs condamnés à l’emprisonnement on y trouve d’autres mineurs acquittés comme ayant agi sans discernement, des pupilles de l’Assistance qui ont donné à leur patron des sujets de mécontentement, des enfants punis par leur père ou tuteur en vertu du droit de correction paternelle. Chez ceux-là, une majorité de pervers, de tarés sans avenir. Chez ceux-ci de petits malchanceux nés de parents inconnus ou indignes, rejetés par leurs patrons pour des motifs d’ordre le plus souvent disciplinaire. A ceux-ci au moins l’Etat devrait accorder toute sa sollicitude. Il n’en est rien. Qu’il s’agisse des colonies pénitentiaires de l’Etat ou des placements par les patronages, partout l’enfant, fille ou garçon, porte le poids d’une faute qu’admettent sans examen tous ceux qui s’en occupent et ne recueille que mépris et mauvais traitements. A un âge où le surmenage est particulièrement nuisible, l’enfant est condamné à accomplir, à longueur de journées, des travaux qui plus tard ne lui seront d’aucune utilité. Quelquefois un enseignement technique est donné qui paraît solide et pratique – Aubagne – mais le travail, toujours présenté aux élèves sous la forme de la contrainte et du surmenage, en sera discrètement et infailliblement haï. Dégoûtés par dix heures de travail quotidien acharné sous une discipline de fer, ils ne trouveront à leur libération aucun conseil, aucun soutien. L’Etat n’a d’ailleurs pas de visées bien hautes pour ces déshérités. Ses colonies de filles sont des pépinières de domestiques, celles de garçons d’engagés volontaires. Parmi ceux-ci il se peut que quelques-uns soient sauvés, c’est le petit nombre. J’en ai rencontré qui, par mues successives avaient passé de la colonie au régiment et du régiment dans l’administration pénitentiaire. C’étaient pour la plupart des fripons dont les friponneries n’étaient honnêtes que parce qu’elles se retournaient contre les forçats. Ils faisaient ce qu’on leur avait fait. C’étaient de bons élèves.

Tous, filles et garçons sont élevés à l’école de la perversion sexuelle. II est facile de comprendre que n’ayant ni père ni mère, privés des affections du milieu familial et des mille distractions de la vie normale, ces enfants demandent à la satisfaction des instincts sexuels le seul bonheur qu’on ne peut leur enlever. Chez les filles comme chez les garçons l’homosexualité sévit. Là saphisme, ici pédérastie. L’Etat mêle, à plaisir dirait-on, de petits vagabonds de quatorze ans à des souteneurs de dix-huit à vingt ans en pleine vigueur et sans scrupules, pour qui le respect de la personnalité humaine est chose inconnue.

Qu’ont fait cependant la plupart de ces petits réprouvés ? M. le Conseiller Richard, désigné en 1925 par la Commission de l’enfance coupable pour faire, après un reportage qui avait ému l’opinion[4], une contre-enquête sur les colonies pénitentiaires, cite dans son rapport le cas d’un enfant de dix ans condamné à onze ans de correction pour avoir volé une orange. Cette monstrueuse erreur judiciaire ne divisera pas la France en deux camps. C’est peut-être parce qu’elle est reconnue à l’unanimité qu’elle se commet si facilement tous les jours.

Un très grand nombre de ces enfants termineront leur existence à la Guyane. Il serait frappant d’établir une statistique des pensionnaires des maisons centrales et des transportés et relégués qui ont passé tout ou partie de leur enfance dans les colonies privées ou publiques.

En résumé, et c’est là ce que nous voulons mettre en évidence, le système pénitentiaire français apprend le délit et le crime à l’enfant abandonné, maintient dans l’erreur l’enfant délinquant, le pousse à la récidive, le confirme dans son attitude antisociale, et, lorsqu’il commet de nouveaux délits ou de nouveaux crimes, le fait passer d’une prison à l’autre pour le mener insensiblement par la filière correctionnelle ou criminelle à Saint-Jean-du-Maroni. Le Tout-à-la-Relégation dont nous parlions au début de notre étude est donc l’expression sublime du système répressif français qui fait tout pour éliminer, rien pour sauver. Ceux qui se sauvent se sauvent tout seuls, et malgré le système. Reconnaissons qu’ils ont du mérite.

[I] Comme Louis Roubaud, nous n’avons pu retrouver le rapport du conseiller Alphonse Richard qu’Alexandre Jacob a lu très certainement à Melun alors qu’il travaillait aux ateliers de l’Imprimerie Administrative de la centrale. L’ancien bagnard y est interné du 22 décembre 1925 au 3 août 1926. Il est possible en revanche de dresser une courte biographie de cet homme de loi à la brillante carrière. Né à Nantes en 1872, il est dans les années 1920 secrétaire général du Comité des Enfants traduits en justice et vice-président de l’Union des Patronages de France. A 27 ans, il est devenu chef du secrétariat du ministre du commerce puis substitut à Tours en 1903 avant de prendre les fonctions de procureur à Epernay. Il est nommé vice-président du tribunal de la Seine en 1918. C’est donc un homme à la carrière accomplie qui dresse un constat accablant – selon Jacob – sur la prison française à cette époque. Conseiller à la cour de cassation en 1936, il prend sa retraite en 1940. Fut-elle ordonnée par le gouvernement de Vichy ? Toujours est-il qu’il reprend du service à la fin de la guerre en tant que commissaire du gouvernement près de la Commission d’épuration interprofessionnelle. Il meurt à Nantes en 1956.

[II] Journal Officiel de la République Française du 28 septembre 1924.

[3] Cf. « L’Enfance coupable », par Huguette Godin, dans Le Quotidien, 18-21 octobre 1928.

[4] Louis Roubaud. « Les enfants de Caïn », 1925.

Tags: Alexandre Jacob, AP, bibliothèque, Breton, cachot, cantine, Capart, centrale, colonie pénitentiaire, discipline, Editions Fleury, enfance coupable, fers, France, Fresnes, Huguette Godin, Imbert, inspecteur général, Inspection générale des services administratifs, instituteur, Jacob, Journal Officiel, Les enfants de Caïn, libération conditionnelle, Louis Roubaud, Louis Rousseau, maison d'arret, maison de correction, Melun, patronage, pécule, prétoire, prison, régime alimentaire, Rennes, Richart, Rousseau, Rouvier, salaire, salle de discipline, sanction, surveillant, travail, Un médecin au bagne

Imprimer cet article

Imprimer cet article

Envoyer par mail

Envoyer par mail