Les beaux voyages : quatrième première 1929 – 1932

Fin des travaux forcés. Paul Henri Roussenq n’est ainsi que libre de végéter à Saint-Laurent où il débarque au début du mois d’octobre. Astreint à la résidence perpétuelle puisqu’il a été condamné en 1908 à plus de huit ans de travaux forcé, l’honnête homme qui vient d’expier sa peine doit théoriquement se signaler aux services de police de la colonie deux fois par an, ne pas se trouver autre part que dans la commune pénitentiaire et subvenir par lui-même à ses besoins.

Dès le 5 septembre, L’Humanité titre en Une : « Le bagnard Roussenq est gracié ! Exigeons son retour immédiat en France »[1]. De son côté, la Ligue des Droits de l’Homme entreprend une nouvelle démarche de demande de recours en grâce pour mettre fin à l’obligation de résidence[2]. Si la lutte entre les deux organisations se poursuit au risque d’entraver l’efficacité des actions entreprises, elle n’en provoque pas moins la multiplication de rapports administratifs nous permettant d’en savoir un peu plus sur la vie du libéré. Le 11 janvier 1930, le gouverneur Siadous rend compte à François Piétri, éphémère ministre des Colonies[3], de la situation du 4e 1e afin de statuer sur la possibilité d’une nouvelle mesure gracieuse :

« Roussenq a été libéré à Saint-Laurent du Maroni où il se trouve à l’heure actuelle encore. On n’a pas eu, certes, le plus souvent, à se louer de sa conduite durant l’exécution de la peine. Cependant, au cours des 18 derniers mois, notamment, il a fait un véritable effort ; et il était proposé pour la première classe, au moment de sa libération. D’autre part, on doit reconnaitre que, depuis son arrivée au Maroni, il a une attitude des plus convenables. Il a même travaillé, pendant les deux premiers mois, comme homme de peine, au déchargement des bateaux. Et à quelqu’un qui le voyait, suant, soufflant, pousser un wagonnet de marchandises et qui le complimentait de s’être mis si courageusement au travail, Roussenq répondait :

C’est dur pour moi qui n’ai jamais travaillé ; mais il me faut gagner quelque argent pour vivre, et plutôt que de commettre une nouvelle sottise, je crèverais à la tâche car je ne veux pas faire honte à mon comité…

Depuis il a reçu de son comité une somme de six cents francs et une centaine de bouquins ; il s’est installé tenancier de livres de lecture, qu’il loue aux libérés et aux relégués individuels. Il préfère, très certainement, ce genre de vie à celui de débardeur.

Je n’aurais pas hésité à proposer une commutation à l’obligation de résidence perpétuelle, en faveur de Roussenq que tout un comité semble pressé de le voir ramener à la liberté définitive, si les instructions contenues dans la récente dépêche du 13 septembre 1929 ne prescrivait d’exiger du détenu un certain délai d’épreuve. Quoi qu’il en soit, j’ai préparé au nom de Roussenq la notice ci-jointe portant avis d’ajournement que je soumets à votre examen. »[4]

La notice, que signe Siadous et qui est établie par le commissaire de police de Saint-Laurent, mentionne encore la fonction d’écrivain public. Roussenq gagnerait en moyenne sept francs par jour et disposerait de trois cents francs d’économie en espèces[5]. Le pécule remis à sa libération s’établit à 141 francs et 93 centimes[6]. Le témoignage du maire de la commune pénitentiaire Albert Ubaud[7] permet d’ajouter à ce revenu quotidien quelques bricolages pendant la saison des pluies « par-ci, par-là, pour gagner son pain dur » et la chasse aux papillons en été « aux alentours de la crique Sainte Marguerite »[8]. Régulièrement il reçoit des subsides de la part de son comité de soutien. Il réside dans le quartier des libérés, rue Jean-Jacques Rousseau[9].

Le forçat 4e 1e, matricule 16185, sait très bien qu’il est un privilégié parmi les libérés et, si Albert Londres a pu écrire que « le bagne commence à la libération »[10], il se montre lui nettement plus terre à terre lorsqu’il évoque cette catégorie de réprouvés dans Le Visage du Bagne : « la libération était une mauvaise farce. »[11] Nous pouvons lire dans cette troisième version de ses souvenirs de L’Inco un long développement sur la situation des libérés que l’on ne retrouve, avec de notables différences cependant, que dans la cinquième version, celle parue dans le journal grenoblois Les Allobroges en 1948 que nous donnons ci-après dans son intégralité. Publiée sur deux jours, le vendredi 27 et le week-end du 28-29 février 1948, elle permet, outre une comparaison avec le manuscrit conservé au CIAP de Saint-Laurent, de compléter la narration de Roussenq et de saisir cette période particulière de sa vie.

Les versions de La Bourgogne Républicaine en 1937, du deuxième cahier écrit au CSS de Sisteron en juin 1942 et de l’abbé Pucheu en 1957 sont nettement moins prolixes. Certaines anecdotes sont récurrentes comme celle du déchargement des navires à Saint-Laurent donnant lieu à l’affolement du régisseur Lavilla (ou Laville) devant l’afflux de miséreux cherchant à être embauchés. « Le sort des libérés n’est pas rose » écrit Roussenq dans Ses 25 ans de bagne où il insiste nettement plus sur les ravages du tafia, ce mauvais rhum vendu à vil prix[12]. Dans toutes les versions, Roussenq s’attache à révéler avec le réalisme qui caractérise son écriture le triptyque de la vie des libérés, dont très peu, par faute de moyens, reviennent en métropole et qui végètent pour la plupart dans les rues de la commune pénitentiaire : misère, hospitalisation, mort.

« Au Bagne, si la ration congrue n’était pas fameuse, on pouvait tout de même l’améliorer en utilisant le système D. On était logé et habillé.

La peine accomplie, le libéré, livré à lui-même, devait subvenir à tous ses besoins.

Avant de le lâcher, la Tentiaire lui faisait cadeau d’un complet bleu d’une paire de soulier et d’un chapeau de feutre – en tout et pour tout.

Va comme je te pousse ! Bien sûr, l’homme avait quelques économies, comme de juste. Mais en mettant le pied dans la vie civile, Il fallait bien fêter cet événement. Alors, avec les amis, les tournées succédaient aux tournées. Et puis, parmi les autochtones, il y avait bien quelques prêtresses de Vénus pas trop foncées et pas trop farouches…

Le lendemain de ce grand jour, s’il restait de quoi louer une chambre pour un mois, c’était déjà bien beau. Et alors ? Alors, on faisait comme les autres, on menait une vie aléatoire de tous les jours.

Sur cent libérés, on pouvait établir la situation suivante, indicative de leurs moyens d’existence :

1. Exerçant leur métier : 10 ; 2 Tenant un commerce : 3 ; 3 Nantis d’un emploi fixe : 7; 4 ; Broussiers : 6 ; 5 Recevant de quoi vivre de leur famille : 4 ; 6 Trafiquants louches intermédiaires : 5 ; 7 S’adonnant au vol et en vivant : 5 ; 8 Sans occupations, errants : 60

Les broussiers gagnaient leur vie en explorant la brousse, chassant les papillons de collection, traquant le gibier et parfois allant à la pêche dans les « criques ».

Ainsi soixante pour cent des libérés vivaient au jour le jour, buvant plus qu’ils ne mangeaient. Le tafia ! Ils « tapaient » leurs collègues et s’ingéniaient à subsister en usant d’expédients. La plupart d’entre eux travaillaient au déchargement du courrier et de rares cargos – cinq ou six par mois. Cela leur permettait de solder les dettes arriérées, tout au moins une partie. Le reste du temps, ils se baguenaudaient à travers les rues de Cayenne ou de Saint-Laurent, s’allongeaient sur les bancs ou bien allaient s’étendre à l’ombre. Vêtus de loques, la barbe hirsute, le ventre creux, plus d’un regrettait le Bagne. D’ailleurs, le Bagne numéro deux, la relégation, les attendait – l’un après l’autre.

En effet, ils étaient presque tous relégables ; un vol de bananes sur pied et il n’en fallait part davantage.

L’élément indigène, commerçants, notables et autres, ne restait pas insensible à tant de misère, laquelle provenait de ce fait essentiel que personne ne s’occupait d’eux en haut lieu et qu’on les laissait délibérément croupir dans leur détresse. Ces braves gens leur étaient secourables. dans la mesure de leurs possibilités. Bien souvent, ils les chargeaient d’une course, d’une petite corvée, afin de les aider.

Les libérés recevaient aussi une certaine assistance de leurs camarades en cours de peine, qui leur apportaient un peu de pain, un morceau de viande ou de lard. De leur côté, les médecins faisaient tout ce qui était humainement possible en leur faveur. Une salle leur était réservée à l’hôpital de Saint-Laurent (centre de séjour de la masse des libérés). Cette salle contenait une quinzaine de lits. Par roulement, pour une quinzaine de jours, les libérés venaient s’y refaire un peu, oublier leur triste sort. À leur sortie, s’ils le voulaient, ils pouvaient aussi aller séjourner quelque temps au Nouveau-Camp, sous le régime commun. Bien peu y songeaient.

Je dus pourtant m’y résoudre moi-même, momentanément.

Le cimetière des libérés se trouvait à la lisière de la brousse. Une croix, un nom, vite effacé par les pluies. Il était bien garni…

L’arrivée du courrier était un évènement considérable, chaque mois. Surveillants et fonctionnaires, transportés et libérés, élégantes dames aux couleurs voyantes, gamins à demi nus et, noiraudes fillettes envahissaient les abords de l’appontement dès que le courrier de France était annoncé.

Sous la lumière aveuglante d’un soleil caniculaire, le spectacle ne manquait pas de pittoresque. Mais ce qui intéressait surtout les libérés, c’était le déchargement des marchandises, l’embauchage éventuel. Le grand maitre de cette opération délicate avait nom M. Laville. C’était un noir de la plus belle eau, assez malingre de son physique.

Il connaissait parfaitement ses hommes.

Déjà, depuis plusieurs jours, Il avait établi sur son carnet la liste de tous ceux qu’il savait bons travailleurs et sur lesquels il pouvait compter. Quant au menu fretin, il se réservait d’y puiser sur place au moment voulu. Ce moment était venu.

M. Laville, carnet en mains, est perché sur une barrique vide, dressée debout. Autour de sa personne, en un vaste cercle grouillant, la foule des libérés n’a d’yeux que pour lui. Il se met en devoir de faire l’appel de ceux-là qu’il a déjà notés. Ceux-ci se dirigeant sur l’appontement.

Alors, des mains se lèvent, des noms fusent de toutes parts. Assourdi, désemparé, M. Laville fait mouvoir son crayon sans rien dire ; il marque au petit bonheur les noms qu’il a pu saisir dans le vacarme. Puis i1 s’arrête : le compte y est. Mais les postulants ne l’entendent pas comme ça. Ils veulent être embauchés à toute force : Vous m’avez marqué, M. Laville ? –Dites, M. Laville, et moi ? M. Laville ne daigne répondre. Il se contente de faire l’appel des élus. C’en est fait, i1 ferme son carnet et range son crayon. De suite, la masse des recalés se rue vers lui, toujours juché sur sa barrique. Il en entend de belles Salaud ! Peau de boudin ! Mal blanchi ! Gare à tes côtes ! etc.., etc…

Le tonneau bascule, M. Laville fait un saut de côté, se fait agripper, se débat et finalement se voit délivré par deux agents indigènes venus à son secours.

Cette scène se reproduisait à chaque déchargement.

Les dockers improvisés se mettaient donc à l’ouvrage faisant durer le plaisir autant qu’il se pouvait.

Dans la cale, les « bons travailleurs » s’appliquaient à découvrir les bonnes caisses qui contenaient ce qui se mange et ce qui se boit : conserves fines, saucissons, boites de lait, bonnes bouteilles de vin et d’alcool. Déclouées, vidées en partie, reclouées proprement ces caisses étaient transportées dans les hangars de la douane ainsi allégées. Les commerçants lésés élevaient d’autant le prix de revient, Quelquefois même, des colis entiers étaient détournés, immergés dans le fleuve et repêchés le lendemain.

Les libérés qui le pouvaient logeaient dans des maisons en bois cloisonnées et divisées en chambres. Quelquefois elles étaient habitées par plusieurs locataires qui soldaient en commun le loyer.

Les restaurants étaient tenus par des libérés ; le plat du jour ne variait guère : mou civet ou tranches de tortue, ou bien, omelette aux œufs de celle-ci.

Ces restaurateurs avaient du mérite à se mettre au service d’une telle clientèle de libérés, car ceux-ci ne payaient pas souvent comptant. Et le crédit ne rentrait pas toujours dans le comptoir.

Généralement, les équipes d’évasion avaient recours aux libérés pour l’organisation de leur entreprise. Soit pour l’achat de l’embarcation et des vivres, soit pour des envois d’argent de l’extérieur. Les entremetteurs ne méritaient pas toujours la confiance qu’on avait en eux. Dénués de scrupules ils empochaient la galette et puis se disculpaient en racontant des histoires invraisemblables.

Les libérés ayant accompli leur temps de doublage pouvaient rentrer en France ; mais n’ayant pas l’argent nécessaire au voyage, ils laissaient leurs os à la Guyane. On sait que les transportés condamnés jusqu’à sept ans devaient doubler leur peine en un temps égal de résidence. Quant aux condamnés à temps ayant subi une peine de huit ans et au-dessus, ils devaient résider à perpétuité à la Guyane. »[13]

Outre les trois jours passés dans cette « poubelle du bagne » qu’est le Nouveau Camp[14], situé à une quinzaine de kilomètres de Saint-Laurent-du-Maroni, la vie du libéré Roussenq semble donc bien morne et monotone, rythmée par l’attente des courriers qui arrivent de France et surtout d’une nouvelle mesure gracieuse. Nous l’avons vu plus haut à la suite du rapport du gouverneur Siadous en janvier 1930, la pression en faveur du retour de Roussenq en France ne retombe pas. Bien au contraire, elle s’amplifie. Le nom de Roussenq qui apparaissait 7 fois en 1928 et 12 fois en 1929 dans les colonnes de L’Humanité, est mentionné 21 fois en 1930 et 54 fois en 1931. Le parti communiste, et le SRI à sa solde, monopolisent l’opinion publique et ne supportent pas la concurrence dépréciant au mieux, niant au pire les résultats obtenus par « les douze démarches que fit la Ligue [des Droits de l’Homme] en 1928, 1929 et 1930 »[15]. La grâce présidentielle du 17 mai 1930 ramène la résidence perpétuelle à quatre ans ; elle est considéré le 11 juin, en Une, comme un véritable « scandale » par le journal communiste qui annonce l’intensification des actions et des manifestations[16]. L’emprisonnement du matricule 16185 à la suite de l’affaire Bouzy – Burkowsky vient accélérer le processus d’appropriation politique. « Notre héros » écrit Maurice Lebrun pour la première fois le 26 mars 1931. À cette date, l’héroïque bagnard, dont « rares sont les travailleurs qui ignorent la dramatique histoire »[17], est soupçonné de complicité de meurtre.

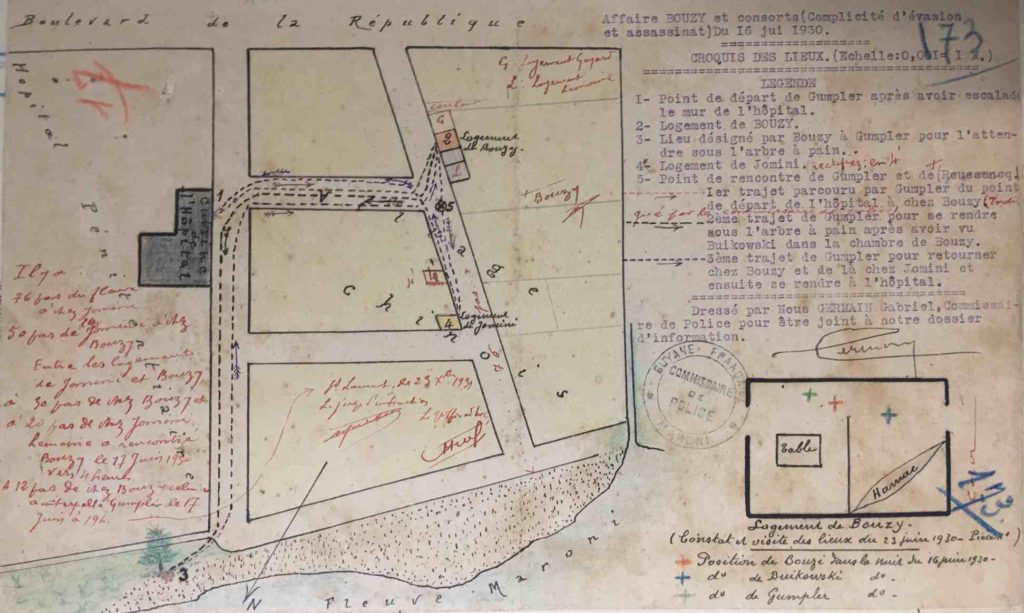

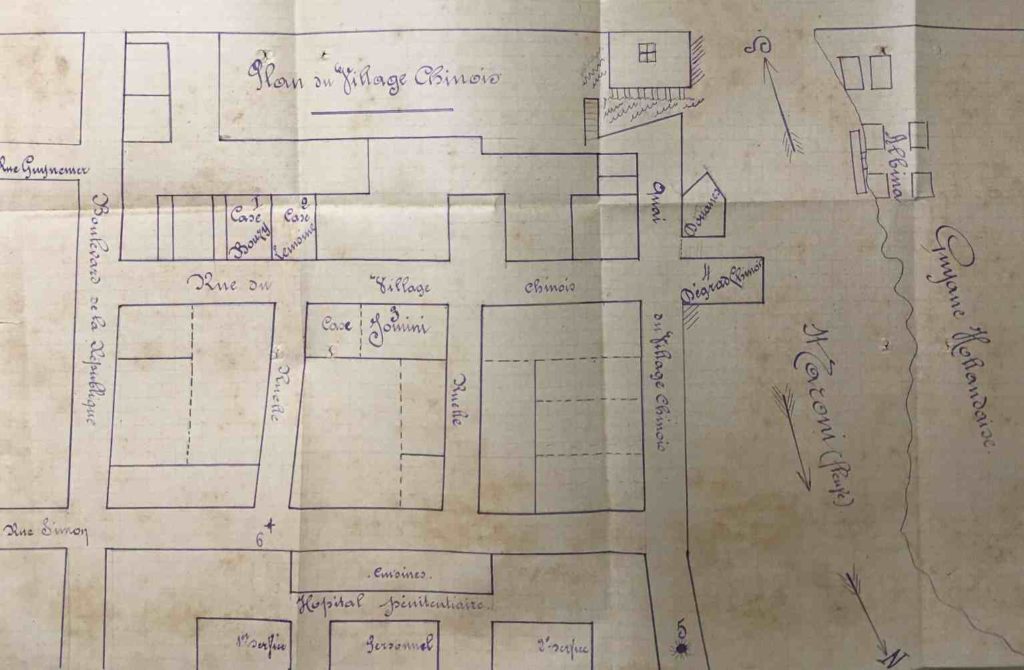

Le 21 juin 1930, vers six heures du matin, les nommés Louis Pinotti et Auguste Wendel dit Lagouge[18], tous deux forçats 4e 1e[19], sont en train de pêcher devant Saint-Laurent lorsqu’il repèrent un corps flottant sur le Maroni. Après avoir ramené le cadavre au dégrad dit de « La Charbonnière », ils courent prévenir les services de police. L’homme, de race blanche, présente des traces de coups à la tête et une large plaie au niveau du cou. Ficelé par un corde le reliant à une barre de fer, l’examen médical vient confirmer le meurtre de Marcel Burkowsky en le situant autour du 16 juin[20].

Rapidement, l’enquête s’oriente sur une tentative d’évasion qui a mal tourné et qui implique Alfred Bouzy, forçat libéré 4e 2e, m° 7236[21], notoirement connu pour être un passeur[22]. Il a été mis en contact avec la victime, transporté et employé à l’hôpital, par l’entremise de Paul Roussenq à qui il s’était adressé en premier lieu au début du mois de juin pour organiser une cavale collective. Ce dernier, ne connaissant personne d’averti et refusant de s’impliquer totalement dans une telle affaire a dirigé la victime vers Éphraïm Jomini, m° 11742[23], passé à la relégation individuelle le 22 mars 1928, qui lui fait rencontrer Alfred Bouzy. Burkowsky doit partir avec trois autres transportés : son collègue cuisinier de l’hôpital, Jacques Gumpler (m°49561), Amédée Faivre (m°49540) et Giordano Bianco m°49546)[24].

Les quatre fugitifs en partance ont réuni pour leur cavale une somme de 1400 francs devant servir à l’achat d’un canot et de vivres pour passer en Guyane Hollandaise[25]. Roussenq et Jomini ont remis la somme à Bouzy qui en retire 125 francs pour ses services. Mais la Belle, prévue pour le 14 juin, est repoussée au 16 par Bouzy qui affirme à l’instruction avoir passé les mercredi 11 et jeudi 12 juin au poste de police pour une affaire de trafic de papillons[26]. Des diverses confrontations organisées lors de l’instruction judiciaire, il ressort que les propos de ce dernier sont largement confus et contradictoires. Et pour cause, Burkowsky se serait entendu avec lui pour fuir seul.

Prétextant une barque trop petite pour emmener tout le monde sur le canot parqué plus au loin, Bouzy indique à Gumpler un lieu de rendez-vous – l’arbre à pain sur la rive du Maroni en face du bâtiment du 2e service de l’hôpital, et un autre à Faivre et Bianco[27]. Ils doivent attendre que Burkowsky et lui viennent les chercher. Ne voyant personne arriver, les trois évadés s’en vont frapper à la porte de Bouzy absent de son logement, rue du village chinois, puis avertissent Roussenq et Jomini de leur déception avant de rentrer dans leur casernement. Bouzy est donc le dernier à avoir vu Burkowsky vivant et ses affirmations pour se trouver un alibi viennent toutes se fracasser face aux dénégations de ceux qu’il cite comme témoins. Le sieur Nausica dément par exemple l’avoir reçu chez lui le 16 au soir[28]. Le témoignage d’Adalbert Lemoine, 4e 1e matricule 15669 depuis le 14 novembre 1927[29], finit d’incriminer Bouzy[30]. Son logement jouxte le sien et il a vu ce dernier arriver en provenance du Maroni le 17 juin à quatre heure du matin.

S’il apparait clairement que Bouzy a tué Burkowsky pour s’emparer des 1400 francs, l’instruction n’en traine pas moins en longueur pour autant. Il faut vérifier, recouper les affirmations de tous les témoins et de tous les accusés, Bouzy pour assassinat, Roussenq et Jomini pour complicité. Bouzy, sachant très bien la fragilité de ses dires, va même jusqu’à suggérer une relation passionnelle entre Roussenq et Burkowsky dans un mémoire qu’il rédige à l’attention du président des assises. Burkowsky, môme d’un certain Franceskini, aurait connu Roussenq aux îles du Salut et aurait maintes fois repoussé ses avances. Bouzy accuse donc Roussenq de vengeance[31]. Mais cette médisance, comme les autres fausses dénonciations, ne tient pas la route.

Nous ne savons pas le temps passé par Roussenq en préventive. Le bagnard est signalé comme non détenu dans l’ordonnance de non-lieu que délivre le tribunal d’instance de Saint-Laurent-du-Maroni à Jomini et à lui le 30 décembre 1931[32]. Un mois auparavant, le procureur de la République de la commune pénitentiaire indiquait qu’« il est maintenant en liberté provisoire. »[33] Roussenq a-t-il passé six mois, un an en prison ? Aucun article, en métropole, ne le signale entre quatre murs durant cette période. Seule la brochure Un crime des conseils de guerre – Paul Roussenq bagnard que publie les éditions du Secours Rouge[34] au début du mois de mai 1931 rapporte que « notre camarade après un mois de cette liberté frelatée qu’est la résidence forcée, est réemprisonné à nouveau, depuis juin 1930, au secret ! »[35] La publication du SRI omet de dire que Roussenq est à Saint-Laurent-du-Maroni depuis octobre 1929. Ce n’est donc plus un mais huit mois de « liberté frelatée ». Pour autant, Roussenq lui-même n’évoque pas cette situation dans ses multiples souvenirs. Toujours est-il que, le 18 mai 1932, c’est un homme libre qui témoigne lors de la séance des assises de Cayenne. Alfred Isidore Bouzy y est condamné à quinze ans de travaux forcés et à la relégation[36]. Le 4 février 1932, la gouverneur Bouge analyse l’affaire pour le ministère des Colonies comme l’exemple type d’un malencontreux concours de circonstances propre aux relations des forçats libérés à Saint-Laurent :

« En réalité, les charges qui avaient justifié sa mise en prévention provenaient surtout de sa fréquentation. Mais un libéré, dont les ressources sont minimes, n’a pas le choix de ses compagnons, et il peut être facilement compromis dans un délit, dans un crime où il n’a aucune part. Tel fut le cas de Roussenq qui, après sa longue détention, est devenu inoffensif. »[37]

En métropole, les communistes se sont bien évidemment emparés de l’affaire Bouzy – Burkowsky envisagée le 4 septembre 1930 comme « une machination pour empêcher la rentrée en France de celui qui est l’incarnation vivante du bagne, le symbole de la répression antimilitariste, la victime type des conseils de guerre. »[38] « La justice bourgeoise tient sa proie » affirme encore L’Humanité sept mois plus tard[39]. La campagne pour le retour du bagnard peut s’intensifier.

Elle commence à vrai dire dès le début de sa résidence surveillée et procède de la même manière qu’en 1928, d’abord dans le Gard puis au niveau national. Du 1e au 6 octobre 1929, le comité départemental du Gard du SRI organise « une tournée d’agitation pour le retour de Roussenq » qui culmine le 6 par un meeting à Nîmes réunissant plus de 400 personnes. Joanin Malbos de Saint-Gilles et Valat d’Alès font monter Madeleine Roussenq à la tribune, « montrant par là sa foi dans les organisations révolutionnaires »[40]. Le 6 juillet 1930, une nouvelle manifestation réunit encore 1500 personnes à Saint-Gilles-du-Gard. La quête faite à l’occasion rapporte 574 francs dont 200 sont envoyés au bagnard[41]. Le dimanche 9 novembre, la police charge et frappe « violemment » les militants du SRI venus manifester, à Aigues-Vives, devant la maison de Gaston Doumergue[42].

La mort de Madeleine Roussenq à 75 ans le 29 mars 1931 accélère la campagne du SRI qui lance une pétition nationale en espérant recueillir plus d’un million de signatures. Six mois auparavant, L’Humanité reproduisait la lettre d’ « un camarade de Saint-Gilles » annonçant son hospitalisation très certainement à la suite de l’incarcération de son fils dans le cadre de l’affaire Bouzy-Burkowsky[43]. Le bagnard est une victime du Grand Capital et sa malheureuse mère, sa mère courage qui n’est plus, aussi :

« Depuis vingt-trois ans, elle consacrait chacune des minutes de sa vie à expliquer dans un langage simple et si touchant la scandaleuse injustice du maintien au bagne de son fils. Revoir son Paul tel était le but unique de l’existence de cette pauvre paysanne. La bourgeoisie féroce a empêché que ce rêve se réalisât. Elle est morte en plein combat, la pauvre mère Roussenq ! Il y a peu de jours encore, elle participait de toutes ses forces à la campagne du S.R.I. pour le retour en France de son fils. Les souffrances morales, les déceptions, les injustices du pouvoir établi, qui ne sont point parvenues à entamer sa confiance inébranlable en l’action du prolétariat, ont eu raison de sa vie. Jusqu’à son dernier jour, elle fut entièrement attachée à l’action des organisations révolutionnaires. »[44]

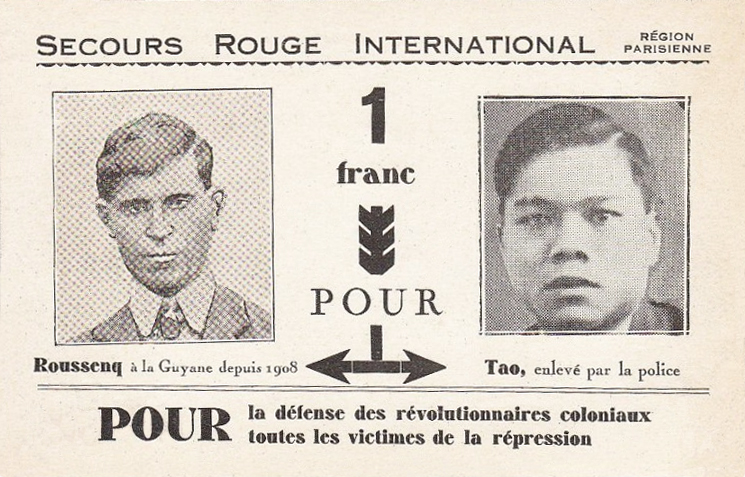

Roussenq est devenu un thème majeur de la machine de propagande communiste. Les meetings s’enchaînent à un rythme accéléré dans la banlieue rouge de Paris. Le 29 novembre 1930, 14 réunions du SRI sont annoncées dans L’Humanité « contre la terreur en Indochine, pour la défense de l’URSS, pour imposer le retour de Roussenq et la libération de tous les emprisonnés » au Kremlin-Bicêtre, à Saint-Ouen, à Bondy, à Aubervilliers, etc. ; le 6 décembre le journal annonce encore 9 rendez-vous. Le 25 décembre 1930, Maurice Thorez prononce un discours enflammé lors du « Noël des emprisonnés » organisé par le SRI dans la salle de la Grange aux Belles. La tribune est décorée des portraits d’André Marty et de Paul Roussenq[45]. Les 14 janvier 1931 à la Grange aux Belles encore et le lendemain à Saint-Denis, Valat, le maire d’Alès, Coutheillas[46] des Jeunesses Communistes, Benoit Frachon[47] du Parti Communiste, et Gabriel Citerne[48] du SRI appellent encore à la libération du héros de la classe ouvrière.

Le nom de Roussenq investit tous les domaines de la vie militante, culturelle et sportive organisée par le parti de la masse ouvrière. Nombre de goguettes ou de grandes fêtes champêtres sont organisées sur les bords de Marne ou encore à Bezons le 20 septembre 1931 avec moult sports, jeux, stands et « ravitaillement assuré »[49]. Donner le nom de Roussenq à un tournoi sportif permet de sortir ce nom du cadre politique et de pouvoir espérer le voir relayé par une presse non-amie. De fait, les chalenges Roussenq perdurent jusqu’en 1935[50]. Le 10 avril 1931, une compétition de lutte gréco-romaine est organisé au nom de Roussenq à Villejuif[51] tandis que le 15 août 1932 se tient la coupe de football Roussenq à Chevilly[52]. Le 22 janvier 1934, l’UST d’Ivry remporte la coupe Paul Roussenq de polo-vélo[53] !

Lors de ces soirées, de ces évènements sportifs ou culturels, le nom de Roussenq est bien sûr évoqué ; des quêtes sont organisées ; un orateur vient narrer la lamentable histoire du « petit paysan de Saint-Gilles »[54] cassé par des conseils de guerre à la solde du grand capital et, surtout, on ne manque pas au moins jusqu’en décembre 1932 de faire circuler des tracts exigeant le retour de Paul Roussenq en France. Le SRI peut ainsi s’enorgueillir car « des listes de pétitions que nous lancions se couvraient de centaines de milliers de signatures. »[55] Le million envisagé à l’occasion de la mort de Madeleine Roussenq « pour imposer le retour en France du courageux bagnard »[56] n’aurait-il pas été atteint ?

Le 21 février 1931, la manchette de L’Humanité fait la publicité du « Grand Festival Paul Roussenq » de la salle de la Grange aux Belle[57] où, après l’allocution de Roger Gaillard[58], la Phalange artistique du 18e arrondissement jouera L’affaire Roussenq, une pièce en trois actes suivie d’un bal de nuit animé par un orchestre de jazz. La pièce de théâtre, écrite par Henri Leduc, est publiée dans le n°3 de la revue La Scène Ouvrière au début du mois de mars. Le premier acte présente la condamnation de Roussenq par le conseil de guerre de Tunis en 1905, le second s’en prend aux prétendues tergiversations de la Ligue des Droits de l’Homme et aux manœuvres du ministre Painlevé. La troisième et dernière scène finit de dresser le portrait du courageux héros des masses laborieuses. Roussenq assis derrière une table dans sa cellule, alors qu’il n’y en a pas dans les cachots de l’île Saint-Joseph, écrit une lettre.

« Le Parti communiste, le Secours rouge international, la classe ouvrière de France, vont-ils laisser se commettre un pareil crime judiciaire. Non, j’ai confiance dans l’effort du S.R.I. grâce auquel la trouée lumineuse se fera parmi les ténèbres où se débat la masse. J’en appelle à la conscience prolétarienne… »[59]

L’instrumentalisation de Roussenq, pour caricaturale qu’elle puisse être, tant dans sa dialectique que dans sa forme, ne manque pas de se concrétiser par des actes pouvant faire pression sur les autorités. À l’approche de l’ouverture de l’exposition coloniale de Paris, évènement majeur de la puissance d’un empire sur lequel le soleil ne se coucherait jamais[60], le SRI appelle ses adhérents et ses sympathisants, les samedi 16 et dimanche 17 mai 1931[61], à souscrire massivement pour payer les démarches en faveur du militant indochinois Nguyen Van Tao[62], emprisonné en France, et de Paul Roussenq. Il faut réunir environ 100.000 francs. Le SRI « réussira-t-il à envoyer un avocat de son service juridique à Saint-Laurent du Maroni ? »[63] L’initiative ajoute à l’inquiétude gouvernementale sur une plausible implantation communiste en Guyane par l’entremise d’un certain nombre de bagnards dont le matricule 16185. La peur de l’homme au couteau entre les dents aurait-elle supplanté celle de la marmite à renversement anarchiste ? Le 18 novembre 1931, le directeur de l’Administration pénitentiaire avise le gouverneur de la colonie de la situation et du probable échec du projet du SRI : « L’arrivée d’un avocat pour la défense de Roussenq est improbable ou tout au moins lointaine. »[64]

L’insuccès de la manœuvre n’enraye pas le dynamisme rouge. Bien au contraire, le cas Roussenq révèle une position quasi-hégémonique de critiques et de revendications sociales ne souffrant pas de concurrence. Les dénégations contre la Ligue des Droits de l’Homme perdurent avec d’autant plus de vigueur que, face aux sectateurs de la Troisième Internationale, celle-ci mènerait « une singulière campagne »[65] de front avec les anarchistes et les francs-maçons. Le meeting du 15 avril 1931 tenu dans la salle Wagram donne presque lieu à scandale, les communistes poussant des cris d’orfraie parce que deux militants du SRI se s’ont vu refuser la parole en tribune alors qu’il diffusaient des listes de pétition dans la salle. « Les anarchistes ne veulent pas entendre parler de Roussenq » titre L’Humanité le 17 avril. Le journal communiste « ment effrontément », lui répond Pierre Odéon[66] sept jour plus tard dans les colonnes du Libertaire et, s’il n’y avait pas d’orateur de la LDH ce soir-là, il ne manquerait pas d’y en avoir à la prochaine manifestation du Comité d’Action contre les Prisons Militaires et pour l’Amnistie[67].

À Puteaux, à Aulnay, à Clichy…

« Partout des salles municipales sont refusées aux ouvriers révolutionnaires » proteste encore L’Humanité le 24 avril 1931. L’article met en cause bien évidemment les pressions des maires S.F.I.O. et, bien évidemment les manipulations de la LDH considérée comme une « filiale des loges maçonniques »[68].

Les attaques se font encore plus virulentes contre la LDH lorsque celle-ci, à l’occasion de la réunion de son comité national en juillet 1931, refuse d’entamer de nouvelles démarches et « de demander le retour en France de ce futur député communiste »[69]. Victor Basch, son président, s’interdit de « céder à ce chantage des communistes »[70] et estime « que l’intéressé ne présentait aucune garantie et qu’on ne pouvait espérer son adaptation à la vie sociale. »[71] Bien qu’il soit soutenu par Henri Guernut[72] et Jacques Hadamard[73], tous ne partagent pas son avis au sein de la L.D.H. ; sur pression de sections locales, dont celle du Gard, et après interventions d’Ernest Lafont[74], de Salomon Grumbach[75] ainsi que d’Henri Guernut :

« Le comité décide de demander la grâce de Roussenq s’il n’est pas actuellement l’objet d’autres poursuites ou s’il bénéficie d’un non-lieu, sinon il classera le dossier. »[76]

Nous avons vu le forçat disculpé de l’accusation de complicité de meurtre le 23 décembre 1931. Les démarches de la Ligue reprennent et accompagnent, bien malgré elle, l’active propagande communiste. Pour Roussenq qui, à cette date passerait à la 4e 2e à la fin de l’année 1933 en vertu de la grâce présidentielle du 17 mai 1930, l’horizon s’éclaircit encore un peu plus. La libération totale doit alors être mise dans le conteste d’une vaste campagne hexagonale menée à gauche depuis un an contre les conseils de guerre et la justice militaire. Si les anarchistes font régulièrement monter Émile Rousset[77] pour évoquer le scandale de la mort d’Albert Aernoult en 1909[78], le parti communiste n’a bien évidemment pas manqué de faire apparaitre Paul Roussenq comme une « victime des conseils de guerre »[79]. L’Assemblée nationale vote le 26 décembre 1931 une loi d’amnistie dont l’article 6 précise :

« Amnistie pleine et entière est accordée pour toutes les infractions prévues et punies par les conseils de justice militaire pour l’armée de terre et de mer commises même par des non militaires antérieurement au 12 novembre 1931, à tous ceux qui ont bénéficié ou bénéficieront dans les 12 mois qui suivront la promulgation de la présente loi par décret de grâce soit d’une remise totale de la peine, soit de le remise de l’entier restant de la peine »[80].

Tout peut donc s’accélérer et le décret ministériel du 6 août 1932 fait « remise du restant de l’obligation de résidence consécutive à la peine de 20 ans de travaux forcés »[81]. Fin du doublage pour l’Inco. Il doit passer à la 2e section de la 4e catégorie le 28 novembre sous le numéro de matricule 7609[82]. Si le SRI paie le voyage de retour, le parti communiste n’en continue pas moins de s’émouvoir du retard pris par celui-ci. « Un homme erre sur les quais. (…) Voici deux bateaux qui partent et Roussenq est toujours à Cayenne. », écrit André Marty dans L’Humanité le 12 décembre 1932[83]. Deux mois auparavant, le député communiste de la Seine Lucien Monjauvis[84] avait écrit au ministre de la justice pour lui demander les raisons de cette attente depuis le décret du 6 août[85]. Ce dernier ayant été communiqué au gouverneur de Guyane par courrier ordinaire, sa notification n’a pu en être faite qu’à la fin du mois d’octobre. Le Garde des Sceaux n’oublie pas de rappeler au député que le billet de retour n’a pu être remis à Roussenq avant qu’il ait signé la notification du décret du 6 août et qu’il est toujours passible des quinze ans d’interdiction de séjour, peine qui accompagnait celle des vingt années de travaux forcés[86]. Le 12 décembre 1932, la gendarmerie de Saint-Laurent-du-Maroni signale que Roussenq a quitté la commune pénitentiaire trois jours auparavant[87]. Le 15 décembre, l’homme libre est sur le paquebot Saint Raphaël en direction des Antilles[88]. Là, il s’embarque sur le Pellerin de Latouche[89]. Il est attendu en métropole pour la fin du mois. Un beau voyage pour le héros des classes populaires ? Un voyage qui ne se fait pas à fond de cale en tout cas. Un triste voyage en réalité pour la vedette rouge. L’Inco ne verra pas sa mère, si prompte à faire libérer son rejeton. Elle est morte, il y a vingt et un mois, sans pouvoir embrasser une dernière fois son fils chéri. À un pas de la victoire finale.

[1] Article « Le bagnard Roussenq est gracié ! » dans L’Humanité, 5 septembre 1929, p.1.

[2] ANOM, H1523.

[3] Du 3 novembre 1929 au 21 février 1930.

[4] ANOM, H5259.

[5] AN, Fonds Moscou, 19940472/ article 291/ dossier 26154 : Roussenq Paul 1933-1940.

[6] ANOM, H5259, procès-verbal constatant la libération et le passage à la 1e section du transporté de la 1e catégorie Roussenq Paul, 30 septembre 1929.

[7] Voir chapitre « Prolégomènes de la redécouverte des écrits d’un homme devenu bagne ».

[8] Carnet feuilles dactylographiées Choses du bagne, fond Ubaud, musée Ernest Cognacq, Saint-Martin-de-Ré.

[9] AT Guyane, 2U340, affaire Bukowski.

[10] Albert Londres, article « Chez Garnier, restaurateur des libérés » dans Le Petit Parisien, 11 août 1923, p.1.

[11] Il s’agit bien sûr du manuscrit de Sisteron conservé par le CIAP de Saint-Laurent-du Maroni que nous reproduisons ci-après.

[12] Paul Roussenq, 25 ans de bagne, décembre 1933, p.51 ; sur l’alcoolisme des libérés, p.53 : « Il y a de l’eau-de-vie en Guyane, du tafia fabriqué avec du rebut de mélasse, dans des appareils vert-de-grisés. C’est le poison local. Indigènes, condamnés, libérés, gardes-chiourmes et autres s’intoxiquent avec ce breuvage. Lorsque le libéré à quelques sous en poche, il les transforme en tafia – pas cher, 8 francs le litre. Il cherche dans la boisson l’oubli de ses misères. Faut-il l’en blâmer ? Pour ma part je m’en abstiens, tout en le déplorant. »

[13] Paul Roussenq, articles « Mes tombeaux » dans Les Allobroges, n°1299 et 1300, vendredi 27 février et samedi 28 – dimanche 29 février 1948, chapitre : « Les libérés ».

[14] Le Nouveau-Camp (1899-1946) a d’abord été un chantier d’exploitation forestière (jusqu’en 1912) avant d’être un centre agricole jusqu’en 1920, puis un camp d’impotents venu remplacer le camp des Hattes (actuelle commune d’Awala-Yalimapo) fermé en 1910.

[15] Les cahiers des droits de l’homme, 20 mars 1932, p.176.

[16] Article « Un scandale. Doumergue et Maginot veulent maintenir Roussenq pendant quatre ans au bagne ! », L’Humanité, 11 juin 1930.

[17] Maurice Lebrun, article « Des vastes étendues de la Camargue aux cachots de la Guyane » dans L’Humanité, 26 mars 1931, p.1 et 2.

[18] En argot, la gouge est une prostituée.

[19] Respectivement, matricule 85824 et matricule 14007 (ANOM H1557 et H4208/b).

[20] AT Guyane, 2U340, affaire Bouzy – Burkowsky, acte d’accusation d’Alfred Bouzy.

[21] Les dossiers d’Alfred Bouzy n’étaient pas encore consultables aux ANOM d’Aix-en-Provence à l’été 2022.

[22] « On sait que Bouzy est un organisateur d’évasion. Malheureusement, on n’a pu, jusqu’à présent, le surprendre en flagrant délit malgré la surveillance étroite dont il est l’objet de la part de la Police et de la Gendarmerie. Son commerce de poisson lui permet d’être en relation intime avec les indiens, autres auxiliaires d’évasion, qui lui procurent des canots pour ses expéditions. Conduite et moralité très douteuses. » rapport du commissariat de police de Saint-Laurent-du-Maroni, 3 juillet 1930, AT Guyane, 2U340.

[23] Condamné le 23 février 1909 par la cour d’assises du Rhône pour vol qualifié à cinq ans de travaux forcés et à la relégation, Éphraïm Jomini, né le 11 août 1880, est un récidiviste de l’évasion jusqu’en 1919. Le matricule 37892 passe à la relégation individuelle le 22 mars 1928 sous le numéro de matricule 11742. Il décède à Saint-Laurent-du-Maroni le 28 octobre 1933. ANOM H1739, H3701, H4160/b.

[24] Les dossiers de Gumpler, Faivre et Bianco n’étaient pas encore consultables aux ANOM d’Aix-en-Provence à l’été 2022.

[25] AT Guyane, 2U340, affaire Bouzy – Burkowsky, Mémoire du prévenu Bouzy pour Monsieur le Président de la Cour d’Assises de Cayenne.

[26] Ibid.

[27] Ibid ; le dossier Bouzy – Burkowsky des AT de la Guyane contient deux plans de Saint-Laurent du Maroni dont l’un dessiné par Bouzy permettant de situer et de localiser la scène et le déroulement du crime.

[28] AT Guyane, 2U340, affaire Bouzy – Burkowsky, acte d’accusation d’Alfred Bouzy.

[29] ANOM, H1457 et H4250/a. Adalbert Lucien Lemoine, sabotier, né le 23 octobre 1884 à Valençay, est condamné le 16 mars 1920 par la cour d’assises de l’Indre à dix ans de travaux forcés pour tentative d’homicide volontaire avec préméditation.

[30] AT Guyane, 2U340, affaire Bouzy – Burkowsky, confrontation Bouzy, Jomini, Lemoine, Bianco, Roussenq, 21 décembre 1931.

[31] AT Guyane, 2U340, affaire Bouzy – Burkowsky, Mémoire du prévenu Bouzy pour Monsieur le Président de la Cour d’Assises de Cayenne : « D’autre part M. Nazica aurait déclaré à M. Bauer qu’ayant connu comme surveillant militaire les querelles qui auraient eu lieu entre les transportés Bianco, Franceskini et Roussenq, aux îles du Salut et cela pour les beaux yeux de Marcel , se seraient continuées à St Laurent et qu’en conséquence il n’y aurait rien de drôle que Roussenq, le plus souvent évincé des trois par Marcel, pour se venger, l’aurait tué. »

[32] AT Guyane, 2U340, affaire Bouzy – Burkowsky.

[33] Ibid.

[34] Les éditions du Secours Rouge deviennent peu après Les éditions de la Défense en référence au journal La Défense du SRI.

[35] Un crime des conseils de guerre – Paul Roussenq bagnard, Éditions du Secours Rouge, Les cahiers de la répression, n1, mai 1931, p.6.

[36] AT Guyane, 2U340, affaire Bouzy – Burkowsky.

[37] ANOM, H5259.

[38] M. Champeil, article « À la veille d’un nouveau crime à Saint-Laurent-du-Maroni » dans L’Humanité, 4 septembre 1930, p.1-2.

[39] Maurice Lebrun, article « Quand la justice bourgeoise tient sa proie… » dans L’Humanité, 28 mars 1931, p.1-2.

[40] La Défense, 19 octobre 1929.

[41] Daniel Vidal, op.cit., p.21.

[42] L’Humanité, 11 novembre 1930.

[43] Article « La mère de Roussenq est très malade » dans L’Humanité, 19 septembre 1930 : « Les nouvelles de maman Roussenq sont très inquiétantes. Elle est au plus mal. Nous avons dû la faire transporter à l’hôpital. Je viens d’y faire une nouvelle visite, à peine si elle me reconnait et n’a pas la force de parler. Une issue fatale est à redouter car le cœur est très faible. » Il est probable que l’auteur de cette lettre soit Joanin Malbos.

[44] L’Humanité, 30 mars 1931.

[45] L’Humanité, 26 décembre 1930, p.2.

[46] Louis Coutheillas, 1907-1972, milite aux Jeunesses Communistes depuis 1924 et au Parti communiste depuis 1926. Il est encore membre du comité central du Secours rouge international en 1928. Il aurait quitté le parti en 1935 même si, après-guerre, il est directeur du quotidien communiste, les Allobroges, publié à Grenoble. (DBMO, notice Coutheillas Louis). Est-ce par son entremise, que Christian Gali parvient à faire publier au début de l’année 1948 « Mes tombeaux », les souvenirs de bagne de Roussenq ? (voir chapitre « Prolégomènes de la redécouverte des écrits d’un homme devenu bagne »)

[47] Benoit Frachon, 1893-1975, est membre du comité central du Parti communiste depuis 1926 et un des dirigeants actifs de la CGTU. ; DBMO, notice Frachon Benoit.

[48] Gabriel Citerne, 1901-1981, passe en 1920 des Jeunesses Socialistes aux Jeunesses Communistes ; il adhère au S.R.I. en 1927 et DBMO Biographique du Mouvement Ouvrier, notice Citerne Gabriel.

[49] L’Humanité, 19 septembre 1931, p.2.

[50] L’Humanité, du 26 décembre 1935, donne en page 6 les résultats de la coupe Paul Roussenq de Polo-vélo au stade Lénine d’Ivry ; l’UST Ivry bat le CSO Vitry par cinq buts à un « au cours d’une partie particulièrement pénible en raison du terrain rendu impraticable par les intempéries et le dégel. »

[51] L’Humanité, 10 avril 1931, p.6.

[52] L’Humanité, 13 août 1932, p.6.

[53] L’Humanité, 22 janvier 1934, p.4.

[54] Le terme revient fréquemment dans les colonnes de L’Humanité et de La Défense ; il permet bien évidemment de mettre en valeur l’origine prolétarienne de Paul Roussenq de manière à ce que le camarade – lecteur puisse s’identifier à lui et à sa cause.

[55] Article « Notre action contre un crime des conseils de guerre » dans La Défense, 6 janvier 1933, p.1-2.

[56] Article « La mère de Roussenq est morte hier à Saint-Gilles » dans L’Humanité, 30 mars 1931. L’appel à pétition du SRI est en sous-titre.

[57] L’Humanité, 21 février 1931, p.1.

[58] Roger Gaillard, 1904-1947, adhère aux JC dès leur création ; il est membre du comité central du Parti communiste depuis 1926. Proche de Doriot, il organise en août 1931 avec Aragon une exposition antiimpérialiste pour contrer l’exposition coloniale de Paris. Il est exclu de Parti communiste en 1933 après des soupçons d’accointances avec la police. DBMO, notice Gaillard Roger.

[59] « L’affaire Roussenq – pièce en trois tableaux par Henri Leduc » dans La scène ouvrière, numéro 3, mai 1931, p.9-14.

[60] Elle se tient à Paris du 6 mai au 15 novembre 1931, à la porte Dorée et sur le site du bois de Vincennes. Sur le sujet voir Catherine Hodeir et Michel Pierre, L’Exposition coloniale, Paris 1931, Éditions Complexe, 1991.

[61] Article « Un appel du Secours Rouge International ! » dans L’Humanité, 13 mai 1931, p.1.

[62] Nguyen Van Tao, 1908-1970, entre clandestinement en France pour poursuivre ses études à Aix-en-Provence ; militant indépendantiste, il adhère au Parti communiste en 1928 et organise le groupe indochinois du PCF ; incarcéré en 1930 à la prison de la Santé à la suite de l’organisation de manifestations étudiante, il est expulsé de France le 27 avril 1931 peu de temps avant l’ouverture de l’exposition coloniale qui accueillit près de huit millions de visiteurs. DBMO, notice Nguyen Van Tao.

[63] Un crime des conseils de guerre – Paul Roussenq bagnard, éditions du Secours Rouge, mai 1931, p.7.

[64] AT Guyane, 1M, dossiers sur le communisme en Guyane 1931-1933.

[65] L’Humanité, 8 décembre 1931.

[66] Pierre Odéon, 1903-1977, militant à la JCA en 1922-1923, il est partisan d’une organisation structurée du mouvement libertaire ; proche de Louis Lecoin, il se déclare objecteur de conscience en 1929 à l’occasion d’une convocation pour accomplir une période militaire de réserve ; emprisonné de multiple fois pour insoumission, il est rédacteur au Libertaire en 1931 et milite aussi au sein de l’UACR ; il participe activement à la guerre d’Espagne puis s’engage dans la Résistance et est déporté à Buchenwald. DMA, notice Odéon Pierre.

[67] Pierre Odéon, article « Pour Roussenq » dans Le Libertaire, 24 avril 1931, p.1.

[68] Article « La Ligue des droits de l’homme veut renforcer la répression » dans L’Humanité, 24 avril 1931, p.2.

[69] La Contemporaine, archives de la Ligue des Droits de l’Homme, F delta res 798/507, note non datée.

[70] Ibid., note non datée.

[71] Ibid., note non datée.

[72] Henri Guernut, 1876-1943, avocat et secrétaire générale de la LDH de 1912 à 1932, député indépendant de gauche en 1928 puis radical-socialiste en 1932.

[73] Jacques Hadamard, 1865-1963, mathématicien connu pour ses travaux en théorie des nombres, est membre par alliance de la famille Dreyfus ; il participe en 1898 à la création de la LDH et la mort au front de ses deux fils en 1916 accentue son engagement pacifiste notamment auprès de la SDN.

[74] Ernest Lafont, 1879-1946, avocat, prend la défense d’Alcide Ader lors du procès d’Amiens des cambrioleurs anarchistes dit des Travailleurs de la nuit ou bande Jacob en mars 1905 ; député depuis 1914, il est exclu du Parti communiste en 1923 pour s’être opposé à l’éviction des francs-maçons et des dirigeants de la LDH Membre de l’USC avant de rejoindre la SFIO en 1928, il est aussi dans le comité central de la Ligue des droits de l’homme.

[75] Salomon Grumbach, 1884-1952, journaliste alsacien membre de la SFIO et du comité central de la LDH depuis 1925.

[76] « Affaire Roussenq » dans Les Cahiers des Droits de l’Homme, 20 mars 1932, p.176-177.

[77] Émile Rousset, 1883-1961, s’engage auprès des anarchistes après son retour en France en 1912 ; il prend alors régulièrement la parole dans les meetings pour évoquer le scandale des bagnes militaire et l’affaire Aernoult-Rousset dont il fut l’un des protagonistes. DMA, notice Rousset Émile.

[78] Voir chapitre « Graine de bagne ».

[79] L’Humanité et La Défense utilisent aussi l’expression de « crime des conseils de guerre ». C’est d’ailleurs le titre de la brochure sur Roussenq que l’organe de presse du SRI fait paraitre en 1931.

[80] Journal Officiel de la République Française, 27 décembre 1931.

[81] ANOM H1523.

[82] ANOM, H5259, note du Directeur de l’Administration pénitentiaire, 26 novembre 1932.

[83] André Marty, article « Nous les voulons tout de suite ! » dans L’Humanité, 12 décembre 1932, p.1-2.

[84] Lucien Monjauvis, 1904-1986, adhère à la CGT en 1919 puis au Parti communiste en 1924 ; il est élu député de Paris en 1932 avant de céder sa place quatre ans plus tard à André Marty. DBMO, notice Monjauvis Lucien.

[85] ANOM, H1523, note ministère de la justice, 25 octobre 1932.

[86] Ibid.

[87] AT Guyane, 1M, dossiers sur le communisme en Guyane 1931-1933, rapport du lieutenant Limouzin, Cayenne, 12 décembre 1932.

[88] AT Guyane, 1M, dossiers sur le communisme en Guyane 1931-1933, rapport du Directeur de l’AP, 15 décembre 1932.

[89] Maurice Lebrun, article « Paul Roussenq arrivera demain à Paris » dans L’Humanité, 29 décembre 1932, p.1 : « Paul Roussenq est rentré en France ! Embarqué à bord du courrier Pellerin de Latouche, il est arrivé hier matin à Saint-Nazaire. »

Crédits iconographiques : Archives Arnaud Heuret / AT Guyane / L’Humanité / musée Cognacq fonds Ubaud / La Contemporaine

Tags: 16135, Basch, Bouzy, Burkowsky, Frachon, Grange aux Belles, Gumpler, Jomini, Kremlin-Bicêtre, L'Humanité, La Défense, Laville, LDH, libéré, Madeleine Roussenq, Malbos, Nguyen Van Tao, Nouveau Camp, Painlevé, parti communiste, Pellerin de Latouche, quatrième deuxième, quatrième première, Roger Gaillard, Roussenq, Rousset, Saint Laurent du Maroni, salle Wagram, Siadous, SRI, Thorez, Ubaud, Valat

Imprimer cet article

Imprimer cet article

Envoyer par mail

Envoyer par mail