[1]A C’est-toi-qui-dit-qui-est, Benjamin est un champion, un as, un maître inégalé. Monsieur anime un de ces nombreux sites internet et autres blogs sur le bagne où l’involontaire drôlerie finit fatalement par édulcorer les grincements de dents qu’ils peuvent provoquer, d’abord par les nombreuses erreurs que l’on peut y trouver, ensuite par les multiples a priori et propos partisan. Certes nous pourrions objecter que la science historique est tout sauf un regard objectif sur le passé. Certes, encore, on pourrait affirmer que le Jacoblog ne s’embarrasse pas non plus de parti pris. Mais, à trop vouloir s’essayer à la critique névrotique et obsessionnelle à tout crin, sous prétexte d’approcher l’inaccessible Vérité, nous en savons certains qui se sont brûlés les ailes et d’autre qui comme Atlas ont fini par porter le globe comme on porte tous les malheurs du Monde. Benji risque fort de se prendre les pieds dans le tapis … normal quand ces derniers doivent supporter un boulet. De bagnard bien sûr.

[1]A C’est-toi-qui-dit-qui-est, Benjamin est un champion, un as, un maître inégalé. Monsieur anime un de ces nombreux sites internet et autres blogs sur le bagne où l’involontaire drôlerie finit fatalement par édulcorer les grincements de dents qu’ils peuvent provoquer, d’abord par les nombreuses erreurs que l’on peut y trouver, ensuite par les multiples a priori et propos partisan. Certes nous pourrions objecter que la science historique est tout sauf un regard objectif sur le passé. Certes, encore, on pourrait affirmer que le Jacoblog ne s’embarrasse pas non plus de parti pris. Mais, à trop vouloir s’essayer à la critique névrotique et obsessionnelle à tout crin, sous prétexte d’approcher l’inaccessible Vérité, nous en savons certains qui se sont brûlés les ailes et d’autre qui comme Atlas ont fini par porter le globe comme on porte tous les malheurs du Monde. Benji risque fort de se prendre les pieds dans le tapis … normal quand ces derniers doivent supporter un boulet. De bagnard bien sûr.

Au mois d’avril et mai dernier, il offre à ses lecteurs la biographie de quelques-unes des figures anarchistes qui auraient fait les riches heures des camps guyanais : Roussenq, Dieudonné, Duval et Jacob. La plume, lourde, quelque peu en froid avec l’orthographe qui, elle n’est pas une science (notamment lorsqu’il mentionne les historiens Gofroy et E.Pierre au lieu de Godfroy et M.Pierre !), Ben reprend allègrement les informations données dans Wikicaca et … dans le Jacoblog, les qualifiant de « sources non attestée » ou encore qui « refont l’histoire a posteriori » !!! Nous avons toutefois pris soin en commentaire de lui faire remarquer qu’il conviendrait de citer les dites sources vilipendées et pourtant largement reprise sans utilisation de guillemets. Mais le quidam ne sait pas non plus compter : Alexandre Jacob aurait passé quatorze ans au bagne. Il affirme encore l’impossibilité des tentatives d’évasions de l’honnête bagnard Barrabas car six personnes qui ont vu eet vécu le bagne lui ont dit que cela ne se pouvait ! Notre ami Benjamin est donc l’homme qui a vu l’homme qui a vu l’ours. Seulement … il n’y a pas d’ours en Guyane. Il y a juste quelques comiques sur la toile et, là, c’est un véritable festival d’humour (voir les passages mis en gras) que bagnedeguyane vient nous offrir.

http://www.bagnedeguyane.fr/archives/2013/04/09/26884952.html

09 avril 2013

Figures du bagne – Paul Roussenq, le grand Révolté (1885 – 1949)

Roussenq, grand révolté devenu « théoricien de l’Anarchie » (mais contrairement à d’autres il avait payé suffisamment cher ses galons en la matière) est sans doute une des figures les plus attachantes du bagne. Peu nombreux sont les individus qu’une machine judiciaire aveugle broya avec un tel acharnement.

Le « matricule 37.664 »

Fils unique de Henri Roussenq, journalier agricole dans les vignes de saint-Gilles du Gard et de Madeleine Pélouzet, brillant élève malgré un milieu peu stimulant, il supporte mal l’autorité de son père. Des sources non attestées par l’intéressé affirment que dès quatorze ans, il fut séduit par les idées libertaires, dont il eut connaissance par la presse. Seulement il est douteux qu’un adolescent provincial ait eu l’opportunité, comme cela fut énoncé lors de reconstructions diverses du personnage, de connaître les écrits de penseurs et militants tels que Fernand Pelloutier ou Émile Pouget qui pronaient le retour aux sources d’un mouvement ouvrier qui cadrait avec la doctrine de Bakounine, le développement des syndicats, des bourses du travail.

Selon ces mêmes sources qui refont l’histoire a posteriori, Le Libertaire, Le Père Peinard et Les Temps Nouveaux, journaux anarchistes de l’époque constituent le fond des lectures du jeune Roussenq qui les aurait lus avec attention dès l’âge de 14 ans, tout comme il aurait dévoré les dix neuf volumes de la fameuse Géographie universelle du libertaire Élisée Reclus. Nos anarchistes extrapolent en supposant que c’est sans doute la lecture de cette œuvre imposante qui l’incitera à quitter ses parents à 16 ans pour partir à l’aventure. (il ne les reverra jamais vivants). Le 6 septembre 1901, il est condamné par le tribunal d’Aix en Provence à six mois de prison avec sursis pour vagabondage, première condamnation suivie par d’autres pour vol, vagabondage et infraction à la police des chemins de fer. Au cours de l’un de ces procès, jugé alors qu’il est encore mineur, un incident déplorable provoqué par un caractère emporté enclenche la terrifiante machine à broyer.

Encore une fois jugé pour vagabondage – délit fort mal vu à l’époque – il est à Chambéry sur le banc des accusé le 5 mars 1903, pour en répondre, en appel d’une condamnation à trois mois ferme pour ce motif. En fin de plaidoirie, l’avocat général demande la confirmation de l’incarcération de ce jeune homme qui vient tout juste de dépasser l’âge de 18 ans (la majorité pénale). Dans une crise de rage incontrôlée, Roussenq se lève et jette un crouton de pain dur à la face du procureur qui, après l’avoir sérieusement tancé, se montre conciliant, à plusieurs reprises. Que l’accusé présente ses excuses, et la Cour ne manquera pas d’en tenir compte… Mais Roussenq n’en a cure. La sentence tombe : cinq ans de prison ferme qui seront accomplis dans une des pires Centrales de France: Clairvaux, dans l’Aube, dont il ne sort que pour rejoindre son affectation,sous le matricule 6.470, au 5ème bataillon d’Afrique, le 14 octobre 1907.

Le 5ème bataillon d’Afrique fait partie des tristement célèbres Bats’d’Af où sont systématiquement affectés les jeunes repris de justice et les gamins sortis de « maisons de correction ». Ces camps militaires abritent des compagnies disciplinaires réservées aux supposées fortes têtes, aux indésirables de la « grande muette« . La bêtise des officiers de ces camps africains, leur cruauté qui faisait subir mille maux aux malheureux tombant sous leurs griffes, les cas de torture seront fréquemment dénoncés en France, par Georges Darien, antimilitariste convaincu, qui sera l’un des premiers à parler de l’horreur des Bats’d’Af dans son brillant roman Biribi, le coup de grâce étant porté par Albert Londres qui consacrera à ces bagnes militaires un de ses plus terribles réquisitoires.

À Biribi c’est là qu’on crève de soif et d’faim,

C’est là qu’y faut marner sans trêve jusqu’à la fin !

Le soir, on pense à la famille, sous le gourbi…

On pleure encore quand on roupille à Biribi…

(Aristide Bruant)

Dans ce cadre, l’entêtement de Roussenq ne pouvait qu’aboutir au drame. Une vive altercation avec un galonné lui vaudront un premier séjour au cachot. C’est là qu’il commet un geste de révolte qui le mène à la catastrophe. Pendant son treillis aux barreaux, il y met le feu. Mais il n’avait pas prévu qu’il passerait, peu après, en conseil de guerre de la division d’occupation de Tunisie pour répondre des chefs d’accusation suivants (sources: le dossier militaire de Roussenq) :

1) Tentative d’incendie volontaire d’un bâtiment à l’usage de l’armée ;

2) Voies de fait envers un supérieur pendant le service ;

3) Outrages envers un supérieur pendant le service ;

4) Destruction volontaire d’effets ;

5) Refus d’obéissance.

Le rapport de l’administration qui rappelle les motifs d’inculpation portés à l’encontre de Roussenq est instruit uniquement à charge : Tentative d’incendie volontaire d’un bâtiment à l’usage de l’armée, laquelle tentative manifestée par un commencement d’exécution n’ayant manqué son effet que par suite de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Comment, à partir de l’incendie d’un simple treillis, peut-on mettre le feu à une cellule en pierre totalement vide de meubles?

Le verdict tombe et par 5 voix contre 2, l’accusé est reconnu coupable accompagné d’une peine terrible et démesurée. Dégradation militaire (ce dont l’accusé ne devait pas être peiné…), 15 ans d’interdiction de séjour et surtout 20 ans de travaux forcés. Roussenq est effondré. Transit à Maison Carrée près d’Alger et, le 30 décembre 1908, Roussenq embarque à bord de La Loire dans un convoi de forçats pour s’acheminer vers la Guyane où il accoste le 14 janvier 1908.

Et c’est là que commence, à son corps défendant, la légende de l’Inco (incorrigible)

On retrouve la trace de Roussenq au cours de son séjour en Guyane dans de nombreux ouvrages consacrés au sujet, preuve qu’il a marqué le lieu et l’époque. Au total, Roussenq aura cumulé 3.779 jours de cachot (plus de dix ans) et encore, sans la décision du Gouverneur Chanel saisi d’un coup de coeur, qui lèvera de manière unilatérale les punitions en cours et n’aura pas à le regretter, ce record absolu aurait été bien plus lourd. Quelques motifs de condamnations:

- A excité ses camarades à l’hilarité par son bavardage continuel pendant la sieste – 30 jours de cachot.

Lacération complète de ses effets d’habillement – 30 jours de cachot.

N’a pas cessé pendant la sieste d’appeler les autres punis pour les obliger à parler avec lui – 30 jours de cachot.

S’est catégoriquement refusé à se laisser mettre aux fers – 30 jours de cachot.

A accusé un surveillant de lui avoir volé 2 francs – 30 jours de cachot.

A grimpé jusqu’au sommet des barreaux de sa cellule et a déclaré qu’il en redescendrait quand il lui plairait – 30 jours de cachot.

Sa soif de défi de l’autorité pénitentiaire était associée à une force de conservation inouïe, qui lui permit de rester en vie là où d’autres infiniment moins brimés y laissèrent leur peau. On notera que Roussenq, révolté, ne commit pourtant aucun acte de violence physique.

En 1910, les cachots de Saint-Joseph étaient des pièces de 13 à 17 m3. Dans la moitié de ces derniers, il régnait constamment une totale obscurité, les autres étant dans la pénmbre: on pratiquait la rotation des détenus pour éviter qu’ils devinssent aveugle. Les fers étaient placés aux chevilles tous les soirs et le prisonnier ne touchait sa ration normale de nourriture qu’un jour sur trois, les autres repas étaient composés de pain sec et d’eau. Le silence total était la règle. Dans ses souvenirs, Roussenq eut l’opportunité d’expliquer que ce furent d’infimes gestes d’humanité – un gardien laissant tomber sa cigarette allumée comme par distraction dans sa cellule, par exemple – qui l’empêchèrent de totalement sombrer.

Roussenq, comme d’autres, frôla la folie, en arrivant (on l’a vu ci-dessus) à provoquer la punition par les moyens les plus insensés.

Aussitôt achevées ses punitions et sorti du cachot, il retrouvait ses compagnons d’infortune et les dures lois de cette communauté pour le moins hétéroclite pour laquelle il n’a guère d’estime. On y trouve bien sûr des criminels de sang (1/4 des effectifs environ), mais aussi des escrocs, des voleurs à la tire, des réfractaires à la discipline militaire, etc.

Les cases collectives des bagnards, peu contrôlées par les agents de l’AP dès que les portes étaient fermées, se formaient parfois en fonction des affinités entre leurs occupants. Certaines étaient réputées pour servir de salles de jeux ou de bordels avec des malheureux qui, de gré ou de force, se prêtaient aux « amusements » des plus forts… Ceci étant, Roussenq dira souvent que les bagnards étaient capables du pire comme du meilleur.

Comme ses congénères, il devait se méfier de tout et de tous : voleurs, caïds, mouchards, gardiens… ce qui explique peut être, paradoxalement, pourquoi il multipliait les peines de cachot où au moins il était hors de toute promiscuité (le document suivant, qui relate la visite d’Albert Londres à Roussenq légitime cette thèse). Roussenq se replia sur lui même. Son goût prononcé (et jamais démenti) pour l’écriture et la lecture se confirma et lui furent sûrement d’un grand secours pour exploiter les failles d’un règlement jamais observé, dans des lettres abondantes, envoyées à l’administration, tenue par le règlement de répondre. Ces dénonciations reposaient sur l’ensemble des lois, règlements et décrets régissant la vie du bagne et qu’il avait méticuleusement appris. À tel point qu’un des commandants du bagne, Jarry, aurait déclaré : « Si j’en avais deux comme Roussenq dans le pénitencier, je démissionnerais« .

Heureusement, il avait la plume plus tendre lorsqu’il écrivait à sa mère, à Saint-Gilles. Ou lorsqu’il écrivait avec mélancolie, des vers pleins de solitude :

Le temps, l’inutilité de son combat qu’il entendait mener tant en son nom qu’en celui de ses codétenus qui ne lui en savaient guère gré, l’usure psychologique et physique (le médecin l’avait catalogué « atteint de cachexie ») eurent raison de l’Inco.

À preuve, l’extrait d’une lettre adressée au commandant de la place, Masse, datée du 8 juin 1923 :

« […] C’est pourquoi, dans ma détresse, je me tourne vers vous. Je ne puis plus avaler mon pain, les jours de pain sec. J’ai 1m75 et je pèse 50 kilos. La misère physiologique se lit à travers mon corps. J’espère, malgré tout, arriver à subir les 150 jours de cachot qu’il me reste ».

Le gouverneur Chanel s’intéressa au personnage. Premier officiel qui le vit autrement que comme une forte tête à abattre, qui lui témoigna de la considération malgré des débuts… difficiles, on dira pour demeurer dans la litote.

« J’avais voulu voir Roussenq, et dès mon arrivée en Guyane: sa mère m’avait écrit longuement »il n’est pas mauvais, Monsieur, on l’a entraîné…

– Ah! Ces phrases, toujours les mêmes, que tracent, en pleurant, les mères des mauvais garçons: ‘C’est mon petit, Gouverneur, et je l’avais bien élevé pourtant…’

Et l’une des premières lettres que j’ouvais en débarquant en Guyane, de ces lettres cachetées, adressées au chef de la colonie et qui sont un des rares privilèges des forçats, l’une des premières lettres m’était envoyée par Roussenq : quatre pages d’insultes, de cris de haine. « Vous serez comme tous les autres, un vampire, un assassin, un lâche, je n’ai pas peur de vous et je vous emmerde ». Le dossier! Effroyable : prison, cachot, camp des incorrigibles, toute la gamme des peines. mais tout cela pour rien, pour le plaisir, dirai-je, pour avoir protesté, insulté, menacé. « Roussenq est un hystérique du cachot », écrivait un commandant de pénitencier. « Il recherche les punitions ».

– Bref, un révolté.

Nous sommes dans le grand couloir de la maison de force de l’île Saint-Joseph: c’est ma première inspection des îles du Salut. Une à une les portes de fer se sont ouvertes : les hommes au cachot noir sont sortis à l’appel du surveillant.

Parmi ces misérables, hébétés, abrutis, au masque violent ou de fausseté, Roussenq fait une tache, une tache claire. : » c’est le gars du midi, brun, sec, nerveux « . Figure intelligente où les yeux ardents, maintenant embués de larmes, me jetaient tout à l’heure comme un défi.

– Réfléchis, je te verrai plus longuement ce soir. Tu as devant toi des centaines de jours de cachot. Tu es considéré comme un incorrigible. Je ne te connais encore que par ton dossier et par tes lettres, mais tu es bien l’homme que je pressentais. Ecoute-moi, tu iras au travail dès demain, je lève les punitions, tu cesseras d’être un inutile… et si tu te conduis bien, tu vas me le promettre car tu peux, tu dois le faire, je te ferai grâcier : tu reverras ta Provence et ta maman »

Un an de ce régime, après qu’enfin un membre de l’Autorité se soit montré humain envers Roussenq, et il n’encourut aucune punition. Quand, en 1927, le Gouverneur Chanel (qui a mauvaise réputation en Guyane, bien à tort) revint en france, il demanda une réduction de peine au chef de l’Etat et ne ménagea pas ses efforts pour l’obtenir. En 1929, Roussenq était classé 4e 1e, c’est à dire Libéré avec obligation de rester en Guyane. Il s’installa à Saint-laurent du Maroni et survécut, incapable de travailler tant il était épuisé, grâce à quelques secours venus de France et à l’amitié d’un condamné, planton à l’hôpital, nommé Burkowsky. Ce dernier fut découvert assassiné en juin 1930, égorgé d’un coup de sabre d’abattis. Sans le moindre indice tangible, Roussenq fut accusé de cet assassinat qu’il aurait commis avec un autre libéré pour voler les 1.400 francs que Burkowsky avait accumulés en prévision d’une évasion possible. Mais Roussenq était devenu un grand malade, qu’il fallut hospitaliser pour soigner son béri-béri. La « tentiaire » avait sans doute été heureuse de remettre la main sur lui, son « protecteur » ayant quitté la Guyane, mais il fut innocenté par le Tribunal Maritime Spécial qui stigmatisa, dans des attendus très lourds, la légèreté de l’accusation.

Après l’appel de sa mère au Président Doumergue, en 1924 (sans succès), la revue Détective avait attiré l’attention sur le bagnard en 1929, qui bénéficiait toujours du soutien de l’ancien gouverneur de la Guyane, Jean-Charles Chanel. Le Secours Rouge International et la fédération du Gard du parti communiste français pétitionnaient également avec régularité (il n’est pas certain que ces deux soutiens, dans le contexte de l’époque, aient aidé Roussenq).

Ce n’est qu’en 1933 que Roussenq put retrouver Saint-Gilles, sa ville natale où il est accueilli par de nombreux amis… Mais sa mère était morte depuis deux ans. Il participa ensuite à des conférences organisées par le Secours Rouge International et fit partie d’une délégation envoyée en URSS où il séjourne pendant trois mois. Le compte rendu très critique qu’il rédige à l’occasion de ce voyage entraîne sa rupture avec les organisation du PCF.

Il s’installa en 1934 à Aimargues, participant aux travaux du groupe libertaire, devenant gérant du journal anarchiste Terre Libre édité à Nîmes avant de reprendre la route, travaillant à l’occasion comme colporteur. Considéré comme suspect par le gouvernement de Vichy, il fut interné pendant la Seconde Guerre mondiale, notamment à Sisteron. Usé par les maladies contractées au cours de ses années de bagne, il se suicida à Bayonne le 3 août 1949 à l’âge de 64 ans, sans donner la moindre explication. Les dernières années de sa vie furent consacrées, quand ses forces le lui permettaient, à animer des conférence et à dénoncer les aspects les plus épouvantables de la condition pénitentiaire.

Lors de sa brève entrevue avec Albert Londres, à l’île Saint-Joseph, Roussenq prononça la phrase sans doute la plus terrible qu’on ait dite sur le bagne:

« Je ne puis croire que j’ai été un petit enfant…«

Son livre de souvenirs est sans doute le plus sobre et par là-même le plus terrible écrit par un ancien forçat.

Commentaires

– Bonjour,

Votre article est intéressant mais pourriez-vous citez les sources que vous avez utilisées pour l’écrire ? Ce serait tout aussi intéressant non ?

Roussenq l’inco [3]

bien cordialement

Jean-Marc Delpech

Posté par JMD, lundi 15 avril 2013

– (benjamin) La série que je consacre à Roussenq n’est pas terminée, et je comptais bien citer cette source (qui n’est pas la seule: je m’appuie aussi sur Londres, Sur Gofroy, sur E. Pierre, etc.)

En outre, je vais ouvrir une page dédiée à l’ensemble des sources, avec les liens correspondants.

Cordialement

Posté par borghesio [4], samedi 04 mai 2013

Figures du bagne – Clément Duval (1850-1935)

Le 5 octobre 1886, Clément Duval cambriole, avec un complice nommé Turquais, un hôtel particulier. Le 17 octobre, lors de son arrestation chez un receleur, il poignarde le brigadier Rossignol, sans le tuer. Il est jugé le 11 janvier 1887.

Au procès, Duval justifie son acte par « la défense de sa liberté » et répond aux reproches formulés pour le vol et l’incendie de la maison, qu’il s’était refusé à y mettre le feu du fait de l’absence des parasites qui l’habitaient. Selon lui, c’est son complice Turquet (qui ne fut jamais arrêté), qui se vengea par le feu, de ne rien avoir trouvé de consistant à voler.

Duval refuse de prêter serment devant le tribunal et tout au long de « la comédie », il se réclame de l’anarchisme. Finalement, seuls la tentative de meurtre et le vol à son profit personnel sont retenus, à l’exclusion de ses motivations politiques: les dénégations de Duval qui soutenait que l’argent était destiné à financer l’anarchisme en faisant imprimer des brochures, fabriquer des bombes, etc . ne sont pas prises en considération, à sa grande fureur.

Le « politique » est considéré par la justice comme un vulgaire « Droit Commun » et lorsqu’à la fin de son procès, on lui demande ce qu’il avait à déclarer pour sa défense, Duval fait un discours violent contre la bourgeoisie, les parasites, la société, mais il est expulsé, continuant de hurler des proclamations à la gloire de l’anarchie.

Clément Duval est condamné à mort puis gracié par le président de la République Jules Grévy, sa peine étant alors automatiquement commuée en travaux forcés à perpétuité. Il avait été défendu par Fernand Labori, jeune avocat commis d’office, plus tard le célèbre défenseur du capitaine Dreyfus.

Envoyé au bagne le 24 avril 1887, il est classé « dangereux, susceptible de s’évader », et placé aux îles où il demeurera 14 ans, ayant tenté à maintes reprises de s’échapper avant que jugé inoffensif, il ne soit transféré au camp de Saint-Laurent-du-Maroni. Pendant toutes ces années de bagne, Clément Duval connaîtra beaucoup d’anarchistes, dont Liars-Courtois.

Il ne fait pas spécialement parler de lui au bagne (n’ayant pas pris part aux révoltes anarchistes) si ce n’est par son refus obstiné, lui en coûtât-il une sanction de cachot, de contribuer par son travail à réaliser une pièce permettant d’entraver la liberté (manille de pieds, serrures, clés, etc.)

Duval parvient à s’ échapper de Saint-Laurent le 14 avril 1901, sans doute par voie terrestre. Il trouve ensuite refuge en Guyane Anglaise et parvient à rejoindre New York où les anarchistes d’origine italienne qui forment là-bas une colonie nombreuse et solidaire l’accueillent, très usé à cinquante ans. Il finit ses jours dans cette ville à 85 ans, le 29 mars 1935.

Duval a rédigé ses mémoires (Moi, Clément Duval, bagnard et anarchiste), avec l’aide de Luigi Galleani (son traducteur) ; un premier livre fut publié par » L’adunata dei refrattari » (une association d’anarchistes italiens new-yorkais), quelques extraits furent repris par » L’En-dehors » en France.

Source : Wikipedia, militants-anarchistes.info, Atelier de création libertaire

Eugène Camille Dieudonné, l’Anarchiste innocent.

La condamnation à mort de Dieudonné, commuée en peine de travaux forcés à perpétuité par un Poincaré qui n’avait pourtant pas la grâce facile, est une des pires (et rares) injustices que le bagne de Guyane recela. On ne peut guère reprocher à Eugène Dieudonné qu’une fréquentation « intellectuelle » des mouvements libertaires, sans que jamais il s’associât aux excès de la « récupération individuelle »: La bande qui s’est agrégée autour de Jules Bonnot n’était composée que de forbans dénués de scrupules, qui masquèrent leurs forfais (vols accompagnés de meutres commis froidement) par une simili idéologie mal digérée et Dieudonné paya fort cher le simple fait de les avoir cotoyés presque par hasard et sans jamais s’associer à leurs actes ni en tirer le moindre bénéfice. Sa condamnation à mort ne s’est appuyée que sur un témoignage oculaire, celui de l’encaisseur Caby, qui changea à de multiples reprises suffisamment d’avis pour qu’on se méfie de si peu de fiabililité. Mais l’affaire de la bande à Bonnot avait secoué la France et il fallait faire un exemple, quand bien même tout portait à croire à son innocence.

Dieudonné, ébéniste qualifié, rencontra Jules Bonnot au siège de l’anarchie, journal libertaire dirigé par Victor Serge, auquel Eugène collaborait. Accusé d’être le quatrième homme (quand nombre de témoins n’en virent que trois) du braquage de la Société générale de la rue Ordener par le garçon de recettes, principal témoin, nommé Eugène Caby, qui certifie avoir vu tirer un gaucher quand Dieudonné était droitier, Il fut arrêté le 29 février 1912. Octave Garnier qui faisait partie de la bande tenta de l’innocenter par voie de presse le 19 mars, tout en provoquant les forces de l’ordre. Bonnot dans son testament rédigé à quelques minutes de son lynchage innocenta également Dieudonné qui comparut le 3 février 1913 avec les rescapés de la bande à Bonnot, devant la cour d’assises de la Seine qui le condamna à la peine capitale. Après le verdict, un autre membre, Raymond Callemin, affirma lui aussi que Dieudonné n’est pour rien dans le braquage. Mais sa peine à l’époque non susceptible d’appel était irréversible, d’autant plus que le pourvoi en cassation fut rejeté. Elle fut néanmoins et contre toute attente, compte tenu de la personnalité du Président, commuée en travaux forcés à perpétuité par un Raymond Poincaré rendu sceptique sur sa culpabilité. C’est le départ pour la Guyane…

Le départ de Dieudonné pour le bagne (St Martin de Ré)

Des années après, Dieudonné s’explique avec Albert Londres sur son rôle dans « la bande à Bonnot »…

– Avant ça, je voudrais vous demander quelque chose. Que faisiez-vous, enfin, dans la bande à Bonnot ?

Là, je dois vous présenter Dieudonné. Il n’est pas très grand. Comme il a été engraissé au bagne, il est un peu maigre. Brun. Sa tête est carrée et ses yeux, qui sont noirs, prennent par moments une fixité inébranlable. Ce sont ces yeux-là que, sous le coup de ma question, il tourna brusquement vers moi, mais, de même que pendant la guerre on sucrait son café avec de la saccharine, il adoucit son regard d’une profonde amertume.

– Vous aussi ? Vous qui connaissez mon affaire, vous me posez cette question ?

Il balançait la tête à coups francs, comme pour dire : « Je ne l’aurais pas cru, je ne l’aurais pas cru… »

– Vous me posez cette question, vieille de quinze ans ? L’éternelle demande qui me fait bondir ? Abel et qui, toute sa vie, entendrait derrière lui : « Qu’as-tu fait de ton frère ? » Il se défendra, il se démènera, il s’expliquera. On l’écoutera un moment d’une oreille sceptique, puis l’on s’en ira, alors qu’il continuera de se défendre dans le vide, tout seul. Et l’homme qui lui jette un regard de mépris ? Et les timides qui détournent la tête ? Et ceux qui, dès qu’ils vous aperçoivent, passent sur le trottoir opposé ? Et tous les autres qui vous croisent sans vous voir ? Et les meilleurs ? Les meilleurs qui restent indécis. Oh ! cette prudence des meilleurs ! Cette hésitation ! Cette main qui se tend mollement et comme dans l’ombre ! Ce regard qu’ils promènent autour d’eux, comme si ce regard avait la puissance de vous faire disparaître, cette peur qu’on ne les voit avec le bagnard !

– Quinze ans que cela dure, monsieur !

« Ce que je faisais dans la bande à Bonnot ? Laissez-moi me rappeler…

Il passa sa main, lentement, sur son front.

– Je n’ai connu la « bande à Bonnot » que par les rumeurs, alors que j’étais déjà incarcéré à la Santé. Ceux que j’ai connus, moi, s’appelaient Callemin, Garnier, Bonnot, mais ils n’étaient pas en bande quand je les voyais. Des centaines les connaissaient comme moi ; c’étaient, à cette époque, de simples mortels qui fréquentaient les milieux anarchistes où l’on me trouvait parfois.

Ils étaient comme tous les autres. On ne pouvait rien lire sur leur front…

– Et que faisiez-vous dans les milieux anarchistes ?

– Nous reconstruisions la société, pardi ! Je l’ai dit et écrit : il y a quinze ans, je croyais à l’anarchie, c’était ma religion. Entreanarchistes, on s’entraidait. L’un était-il traqué ? Il avait droit à l’asile de notre maison, à l’argent de notre bourse.

– Alors, vous avez caché Bonnot ?

– Moi ? j’ai caché Bonnot ?

– Je vous demande.

– Mais non ! Je veux dire qu’en serrant la main à Callemin, à Garnier ou à Bonnot, je ne savais pas plus que vous ce qu’ils feraient ou ce qu’ils avaient fait déjà. On n’exige ni papiers ni confidences de quelqu’un à qui l’on tend une chaise ou un morceau de pain. Voilà mon crime. Il m’a conduit devant la guillotine.

Dieudonné baissa la voix ; nous étions sur une terrasse de l’hôtel, et des gens qui sortaient de table passaient derrière nous.

– Alors, vous vous rendez compte de ce que je ressentis quand je fus accusé de l’assassinat de la rue Ordener. Je me rappelle nettement cette seconde-là. Tout ce que j’avais en moi s’effondra, tout ! Il me sembla que, seule, mon enveloppe de peau restait debout.

Le premier choc passé, je nourris un peu d’espoir. Je me disais : « Caby a reconnu Garnier pour son assassin, ensuite il en a désigné un second. Moi, je suis le troisième, dans quelques jours il en reconnaîtra un quatrième ; alors, le juge comprendra que cet homme n’est pas solidement équilibré. Bref, les déclarations de Garnier, de Bonnot m’innocentant, à l’heure de leur mort, celles de Callemin après le verdict, mes protestations angoissées, mes témoins, la défense passionnée de Moro-Giafferri, toute ma vie honnête, le cri de Me Michon : « Mais, messieurs les jurés, sa concierge même est pour lui ! » rien n’y fit : « Dieudonné aura la tête tranchée sur une place publique. »

J’ai encore les mots dans l’oreille. Tenez : je l’avoue, je n’ai pas le courage de la guillotine. Être décapité comme une bête de boucherie,

mourir par sentence pour un crime que l’on n’a pas commis. Léguer à son fils le nom d’un misérable. Ah ! laissez-moi respirer…

– Et que pensez-vous de Caby ?

– Je pense qu’un homme doit avoir une haute conscience ou une belle intelligence pour oser déclarer : « Je me suis trompé ».

– Il l’a déclaré, puisqu’il s’est démenti lui-même deux fois.

– Justement ! Il faut savoir s’arrêter ! Mais qu’il vive en paix, je ne veux plus penser à lui.

Dieudonné reprend :

– J’ai connu des heures effrayantes dans ma cellule de condamné à mort. Moro-Giafferri me réconfortait. Sans lui, je me serais suicidé. Ce n’est pas la mort qui me faisait peur, c’est le genre de mort. Le 21 avril 1913, à 4 heures du matin, on ouvrit cette cellule. On ouvrait en même temps celles de Callemin, de Monnier et de Soudy. À moi, in extremis, on annonça la grâce. J’entendais les autres qui se hâtaient pour aller à la mort. J’avais vécu si longtemps en pensant à cette minute que, sur le mur de mon cachot, j’aperçus comme sur un écran, leurs têtes qui tombaient. Les gardiens revinrent de l’exécution.

Quelques-uns pleuraient. Dehors, il pleuvait. J’entrevis le bagne. Une faiblesse me prit. Un inspecteur me soutint. J’étais forçat pour la vie. Voilà ce que j’ai fait dans la bande à Bonnot. J’ai été condamné à mort pour un crime commis par Garnier. C’est toujours un immense malheur d’être condamné sans motif ; c’en est un plus grand de l’avoir été dans le procès dit des « bandits tragiques ». Depuis quinze ans, je l’expérimente. Vous pourrez l’écrire autant que vous le voudrez, le doute demeurera toujours dans les esprits. Les quarante-trois ans de ma vie honnête et souffrante n’effaceront pas la honte de la fausse condamnation. Les regards timides me fuiront toujours, les portes se fermeront.

Demain, un autre homme que vous me demandera : « Que faisiez-vous dans la bande à Bonnot ? »

Qu’il aille au diable !

Un aviateur sortant de table vint me rejoindre sur la terrasse. Je lui présentai Dieudonné. On parla de l’histoire, bien entendu. Un moment plus tard, l’aviateur se pencha vers l’évadé :

– Enfin, lui demanda-t-il, que faisiez-vous dans la bande à Bonnot ?

Le comportement de Dieudonné, au bagne, est celui d’un homme qui ne s’abaissa jamais, ne plia point et conserva sa droiture en toute circonstance, sauvant même la vie de deux forçats et d’un surveillant. L’administration n’eut jamais à lui reprocher que des tentatives d’évasion (mais il estimait que de sa part c’était un devoir sacré, puisqu’il était innocent) et nombre de gradés lui témoignèrent leur estime, intervenant même pour obtenir une grâce qui lui aurait permis de rentrer en France. Une mesure partielle qui le fixait encore pour des années à Cayenne acheva de l’écoeurer, et il entreprit une évasion exceptionnelle relatée dans le récit fait par Albert Londres: « Londres_Cayenne [7] » (lien vers le texte intégral).

Arrivé au Brésil, réclamé par la France, un imbroglio diplomatique assorti d’une querelle interestadual entre états du Para et du Pernambuco, le tout sur fond de dénonciation de l’acharnement judiciaire hors de propos par Albert Londres et Louis Roubaud, permirent à Dieudonné que le Brésil avait décidé d’accueillir, d’obtenir sa grâce assortie du droit de rentrer librement en France – ce qu’il fit accompagné d’Albert Londres.

Dieudonné s’établit alors comme fabricant de meubles dans le Faubourg Saint-Antoine. Auteur du livre sans doute le plus brillant de tous ceux que des Transportés ont écrit (et il le fit seul) La Vie des forçats préfacée par Albert Londres, il donna des conférences (assez controversées) dans les milieux libertaires, expliquant qu’aucune cause ne justifiait le meurtre d’une part, le risque de devoir croupir dans l’enfer guyanais d’autre part: sans se renier, le forçat anarchiste qui avait plus payé que d’autres devint un peu trop moralisateur au goût des puristes de salon… .

En 1934, il collabora de façon marginale au film Autour d’une évasion, réalisé par Jacques-Bernard Brunius, écrivain et cinéaste proche du mouvement surréaliste. Il mourut en août 1944, à l’âge de 60 ans.

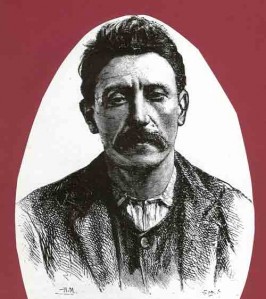

Marius Alexandre Jacob, dit « Marius Jacob »

http://www.bagnedeguyane.fr/archives/2013/05/28/27275431.html

Né à Marseille en septembre 1879 – Mit fin à ses jours à Reuilly (Indre) le 28 août 1954.

Quatorze ans de bagne.

Marius Jacob est à classer dans les Anarchistes illégalistes, et il est difficile de lire autre chose que des hagiographies à son sujet tant le monde libertaire en fit un symbole.

Jacob fut un cambrioleur ingénieux doté d’un incontestable sens de l’humour. Il était capable de faire preuve de générosité – y compris à l’égard de quelques unes de ses victimes. On dit que Maurice Leblanc s’en inspira pour créer son célèbre Arsène Lupin, mais l’auteur le nia énergiquement.

D’origine alsacienne, Alexandre Marius Jacob naquit à Marseille le 29 septembre 1871. Il signa dès ses douze ans un engagement comme mousse ; il déserta à Sydney ayant connu selon ses dires le haut et le bas (dont les désirs concupiscents des marins auxquels ils devait résister en permanence (« J’ai vu le monde ; il n’est pas beau « ). Il fit mention d’un bref épisode de piraterie auquel il aurait renoncé, ne supportant pas sade fièvres cruauté et revint à Marseille en 1897, à 18 ans, atteint de fièvres (sans doute du paludisme) qui ne le quitteront plus. Il devint alors apprenti typographe, milieu qui poussait alors à la fréquentation des milieux anarchistes. Il y rencontra sa compagne, Rose.

La fin du siècle est l’époque du vif conflit entre socialistes (parlementaires ou non) et anarchistes libertaires alors présents dans le monde ouvrier même si nombre de bourgeois se piquaient alors aussi de libertarisme (jusqu’à ce que la police les coince: ils devenaient alors agents provocateurs, tenus qu’ils étaient par l’autorité: Lorulot en est un de la plus belle espèce) .

D’un côté, les uns se voulaient légalistes et tentaient de parvenir au pouvoir par les élections pour certains, par un mouvement révolutionnaire collectif pour d’autres, quand les anarchistes pensaient que la justice sociale ne se discute pas, qu’elle se prend.

Dans cette Europe de la Belle Époque qui suit la terrible répression de la Commune, des révoltés prônent l’acte individuel violent pour rendre justice. Les assassinats touchent des rois, des politiciens, des militaires, des policiers, des tyrans, des magistrats un peu partout dans le monde, mais ces actions favorisent les applications de lois toutes plus répressives les unes que les autres, dont sont victimes les promoteurs des mouvements sociaux: car le peuple ne suit pas les assassins, fussent-ils de flics ou de têtes couronnées: personne ne pleure un Ravachol (décapité) si d’aucuns condamnent par principe la peine de mort. Le terrorisme rend les Anarchistes impopulaires et nuit à leur cause, d’autant plus que nombre de mouvements sont noyautés par des indicateurs et par la police secrète qui génère des provocations favorisant une répression générale.

Déjà fiché, Jacob fut compromis dans une affaire d’explosifs et se rendit coupable de vols simples. Condamné à six mois de prison, la réinsertion était difficile avec un tel palmarès. Il décida alors, selon ses dires, de rentrer dans « l’illégalisme pacifiste » ( « Puisque les bombes font peur au peuple, volons les bourgeois, et redistribuons aux pauvres ! « ).

Le 31 mars 1899, c’est l’affaire du Mont de Piété de Marseille qui fit rire la France entière. Un commissaire de police et deux inspecteurs se présentent chez un commissionnaire de l’organisme, l’accusant du recel d’une montre. Sur papier à entête de la Préfecture de police, ils dressèrent l’inventaire de tout le matériel en dépôt, confisqué comme « pièces à conviction » L’homme est menotté et les trois individus (Jacob et deux complices) s’esquivèrent avec un butin avoisinant le demi million. Si effectivement l’affaire est drôle, on notera qu’il n’y eut aucune « redistribution aux pauvres »...

Arrêté à Toulon en juillet 1899, Jacob simula la folie pour éviter des années de réclusion. Le 19 avril 1900, il s’évada avec la complicité d’un infirmier de l’asile d’Aix-en-Provence, anarchiste lui aussi, et se réfugia à Sète.

Sa bande : » Les Travailleurs de la nuit » fut organisée selon des règles en principe rigoureuses: on ne tue pas, sauf pour protéger sa vie et sa liberté, et uniquement des policiers ; on ne vole que les individus jugés parasites: patrons, juges, militaires, membres du clergé, jamais les professions utiles : architectes, médecins, artistes…

On reverse un pourcentage des gains à la cause anarchiste et aux camarades dans le besoin, ce qui n’ira pas sans poser de problèmes, Jacob définissant qui était, ou non, dans le besoin. Sont exclus des « coups » les anarchistes idéalistes tout comme la pègre (qui de toute manière s’est toujours rangée du côté de l’ordre)

Son astuce était exceptionnelle, soit dans le but de vérifier l’absence des propriétaires que l’on cambriolera, soit pour crocheter serrures et coffre-forts même sophistiqués. Ses qualités d’autodidacte ne failiront d’ailleurs jamais.

Jacob veilla toujours à soigner sa popularité en faisant preuve d’un grand sens de l’humour : il signait parfois ses actes en déposant une carte au nom d’Attila ; il laissait parfois des mots, comme « Dieu des voleurs, recherche les voleurs de ceux qui en ont volé d’autres. » (Rouen, église Saint-Sever, nuit du 13 au 14 février 1901).

Cambriolant la demeure du capitaine de frégate Julien Viaud, il s’aperçut qu’il s’agissait de Pierre Loti. Il remit tout en place, laissant un de ses fameux mots : « Ayant pénétré chez vous par erreur, je ne saurais rien prendre à qui vit de sa plume. Tout travail mérite salaire. Attila. – P.S. : Ci-joint dix francs pour la vitre brisée et le volet endommagé. » (d’aucuns disent que le coup fut monté d’avance pour soigner sa popularité)

Il commit de 150 à 500 cambriolages entre 1900 et 1903, à Paris, en province et même à l’étranger (« Je faisais de la décentralisation « ). Mais Jacob sut selon ses dires, que le combat idéologique était perdu le jour où, essayant de convertir un ouvrier « prometteur » à l’anarchisme, il obtint une réponse significative : « Et ma retraite ? » Le combat socialiste prenait décidément le dessus sur la « récupération individuelle »

Le 21 avril 1903, la bande de Jacob tua un agent et en blessa grièvement un autre. Jacob et ses deux complices furent capturés.

Le procès se tint deux ans plus tard dans une ville, Amiens, littéralement en état de siège, et hantée par les anarchistes qui tentèrent d’influencer le jury par des menaces. Il en fit une tribune pour ses idées: « Vous savez maintenant qui je suis : un révolté vivant du produit de ses cambriolages. » ; » Le droit de vivre ne se mendie pas, il se prend. »

Très curieusement, pour une affaire où un agent de police laissa la vie, Jacob ne fut pas condamné à mort à une époque où c’était systématique. Ce sont les travaux forcés à perpétuité qui l’attendent.

Du bagne, il entretient une correspondance codée avec sa mère Marie qui ne l’abandonna jamais ; selon la légende, il tenta de s’évader 17 fois – ce qui est peu crédible sauf à considérer comme « évasion » une absence de réponse à un appel, supérieure à 12 heures: le temps de réclusion sanctionnant les tentatives quelque peu sérieuses était de plusieurs mois au minimum au bout desquelles on ressortait brisé. En outre les remises de peine n’auraient jamais été accordées à un tel « rebelle »

Selon les acteurs du bagne que j’ai interrogés (trois transportés, deux gardiens, un relégué) 17 vraies évasions, c’est tout à fait impossible et pourtant, venus plus tard au bagne, les moeurs y étaient adoucies (en particulier, la réclusion n’était en pratique plus subie qu’au régime du « quart »). Leur jugement était dans l’ensemble sévère, certains évoquant même l’agent provocateur potentiel; la grâce survenue si tôt, l’absence de « doublage » était pour eux des plus suspectes.

Il purgea sa peine sa peine jusqu’en 1927 (14 ans) avant de revenir en métropole. Quatorze ans en tout au lieu de la perpétuité, à une époque où les remises de peine étaient rarissimes… Puis dispense de doublage (assignation à résidence en Guyane… là encore la mansuétude est exceptionnelle pour l’époque). Voilà qui éveilla sinon les soupçons, du moins les jalousies. Libéré, il reprit des forces avant de se faire marchand ambulant en Touraine, s’installant à Reuilly, dans l’Indre, avec sa nouvelle compagne Paulette et sa mère. Il se sentait bien dans le milieu forain car ce dernier était, selon lui, sinon ouvert à l’anarchisme théorique, du moins proche par sa générosité.

En 1929, Jacob contacta Louis Lecoin au journal Le Libertaire qu’il dirigeait. Désormais prénommé Marius, il s’investit dans la propagande. Après les combats de soutien pour les objecteurs de conscience, ceux pour Sacco et Vanzetti, il lutta pour empêcher l’extradition de Durruti promis à l’exécution capitale en Espagne.

En 1936, il alla à Barcelone, selon ses dires, pour se rendre utile à la CNT, mais revint rapidement sur les marchés du centre de la France. Il achèta une maison à Reuilly : « Le pays où il ne se passe jamais rien« , et s’y maria en 1939. Sa maison et sa tombe font aujourd’hui partie des sites de la commune à visiter.

Bien que non engagé dans la Résistance, il semble qu’il ait donné refuge à des partisans. Après la mort de sa mère (1941) et de sa femme (1947), il vieillit entouré d’amis tels R. Treno, le directeur du Canard enchaîné.

Juqu’au bout, il fit preuve d’humour comme à ce jour où devant payer un impôt pour son chien, il réclama une carte d’électeur pour ce dernier, qui « n’a jamais menti, jamais été ivre. Aucun de vos électeurs ne peut en dire autant« .

Le 28 août 1954, il s’empoisonna, à l’aide de morphine et d’un poêle à charbon dont il avait bloqué le tirage, avec son vieux chien, Négro, laissant le dernier de ses fameux mots : « (…) Linge lessivé, rincé, séché, mais pas repassé. J’ai la cosse. Excusez. Vous trouverez deux litres de rosé à côté de la paneterie. À votre santé. »

Texte de l’auteur.

Quelques documents émanent de l’atelier de création libertaire.